生态奖补对牧民生产生活和植被覆盖度的影响:以甘南藏族自治州为例

赵振媛,张小蕾,李国梅,樊文涛,崔 霞,李重阳,加杨东知,旦巴顿珠,唐 增

(1.兰州大学草地农业生态系统国家重点实验室 / 兰州大学农业农村部草牧业创新重点实验室 / 兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州 730020;2.青海省玉树州草原工作站,青海 玉树 815000;3.兰州大学资源环境学院,甘肃 兰州 730000;4.甘肃省甘南藏族自治州草原工作站,甘肃 合作 747000)

草地是我国面积最大的陆地生态系统,牧区生产的牛羊肉、牛奶和毛绒占全国的比重分别达45.4%、49.7%和75.2%[1],草地对于保障我国生态安全和食物安全具有重要意义。目前全国90%的草地出现不同程度的退化[2],过度放牧是造成草地退化最重要的因素之一。近年来,国家实施的各项生态政策的重心逐渐从单纯生态环境治理向生态环境和农牧民生计统筹兼顾偏移[3]。在此背景下,我国于2011年开始实施了“草原生态保护补助奖励机制”(下文中简称“生态奖补”),主要包括禁牧补助和草畜平衡奖励两部分。其中,禁牧是指对于草地严重退化、不宜放牧的草原,长期进行禁牧封育;草畜平衡是指在禁牧区之外的可利用草地,实际载畜量不能超过当地规定的理论载畜量[4]。甘肃省禁牧、草畜平衡奖励补助标准与国家层面存在差别,考虑到草地面积分布、生态价值、生产能力、载畜量等影响因素,甘肃省将禁牧区和草畜平衡区均划分为青藏高原区、黄土高原区和西部荒漠区三大区域,第1轮生态奖补政策(2011-2015年)中,禁牧补助标准分别为20、2.95、2.2元(年·亩)-1,草畜平衡奖励补助标准分别为2.18、1.5、1 元 (年·亩)-1。

关于生态奖补政策的研究重点主要集中在政策实施前后的效应差异及草畜平衡和禁牧牧户的实施效果对比。刘爱军[5]在内蒙古地区的研究发现,奖补政策的实施使草地生态总体呈现好转趋势。但魏琦和侯向阳[6]研究指出,虽然局部草地生态环境出现好转,总体恶化的局面没有得到根本转变。另一方面,乌吉斯古楞[7]从牧民视角进行研究发现,奖补政策实施后草地植被有所恢复,但牧民生活和生产资料负担增加,反而降低了牧民参与该政策的积极性。郭彦玮等[8]的研究表明,政策改善了新疆地区牧民生活水平,对畜牧业生产方式的转变也起促进作用,而且李雪峰和李慧芹[9]对比了新疆地区禁牧前后发现,禁牧有利于恢复草地生态,提高植被覆盖度。还有研究表明,生态奖补激励牧民禁牧和实现草畜平衡,但这也可能会促使部分牧民产生一种完全依赖政府治理草地的心理[10],甚至产生“道德风险”问题[11-12]。

目前,关于生态奖补政策实施效果的研究主要在内蒙古牧区开展,同时偏向于对牧民或草地恢复单一方面的研究。完善生态奖补机制,既要考虑地域差异因素,也要把生态奖补政策对牧民和草地保护的影响相结合进行研究。青藏高原是生态奖补实施的重要区域,但目前这一区域生态奖补的研究较少,本研究以位于青藏高原东北边缘的甘南藏族自治州为例,探究生态奖补对牧民生产生活和草地覆盖度的影响,具有现实性和代表性;定量分析生态奖补对牧民生产生活以及草地覆盖度的影响,从牧户行为差异方面进行分析生态奖补金额对牧民生产生活的影响,评估生态奖补的实施效果,可为完善生态奖补政策提供科学依据和参考建议。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

甘南藏族自治州位于青藏高原与黄土高原的过渡地段[13],是黄河和长江重要的水源涵养区[14],具有重要的生态地位。甘南藏族自治州草地面积250.5万hm2,集中分布在碌曲、玛曲和夏河县,是重要的畜牧基地。自20世纪90年代以来,甘南草地退化面积已达70%[15]。甘南藏族自治州2011年开始实施生态奖补政策,目前禁牧休牧总面积约占草地面积的1/3,划定禁牧草地59.1万hm2,草畜平衡区190.4万hm2。甘南藏族自治州是我国第一轮生态奖补政策全面覆盖区之一,实施时间跨度长,奖补机制比较完善,具有较强的样本典型性[16]。

1.2 数据来源与实证模型

本研究数据由社会经济和遥感数据两部分组成。社会经济数据包括牧民家庭人口结构、牲畜养殖情况、家庭收入结构和支出结构四部分牧户调查数据,遥感数据包括牧户草地植被覆盖度。

1.2.1 社会经济数据

社会经济数据通过入户走访调查获得,于2016年4-5月对甘南藏族自治州玛曲县、碌曲县和夏河县深入开展牧户调查工作,通过分层随机抽样法调查,具体方法:1)依据人口密度,选取甘南州的3个主要纯牧业县——玛曲县、碌曲县、夏河县作为调研区域;2)在玛曲县随机抽取3个乡镇,共6个样本村,随机抽取29个牧户;碌曲县和夏河县各随机抽取2个乡镇、2个样本村,其中碌曲县随机抽取30个牧户,夏河县随机抽取26个牧户。依据以上方法,对85户牧户开展入户调查,调研结束后对问卷筛查与电话回访,剔除无效问卷0份,最终获得有效问卷85份。

1.2.2 草地覆盖度

本研究用植被覆盖度量化草地变化情况,植被覆盖度指植物群落总体或个体的地上部分的垂直投影面积与样方面积的比例或百分数[17],与归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)之间存在极显著直线相关性[18],可以用NDVI计算草地植被覆盖度,具体计算公式如下[19]:

式中:Vc为植被覆盖度,NDVI为像元NDVI值,NDVIs为裸土最小NDVI值,NDVIv为纯植被像元最大NDVI值。

本研究所使用的NDVI是美国航空航天局(NASA)数据中心开发的MOD13Q1产品(250 m空间分辨率),取样点的月平均值作为月数据[20],由获得的时间序列数据计算得到71户牧户草地牧草生长旺盛时期(8月)草地植被覆盖度,时间跨度为2000-2015年。根据公式(1)构建甘南藏族自治州草地覆盖度数据集。

由于牧民定居点主要分布在冬季草地,其放牧时间最长,受人类影响最大,因此本研究只计算了牧户冬季草地的覆盖度。在进行牧户调查的同时,通过GPS定位确定了调查牧户冬季草地的地理位置(经纬度),从甘南草地覆盖度数据中集中提取牧户草地覆盖度数据,如牧户有多块草地,则计算平均覆盖度。

1.2.3 数据处理

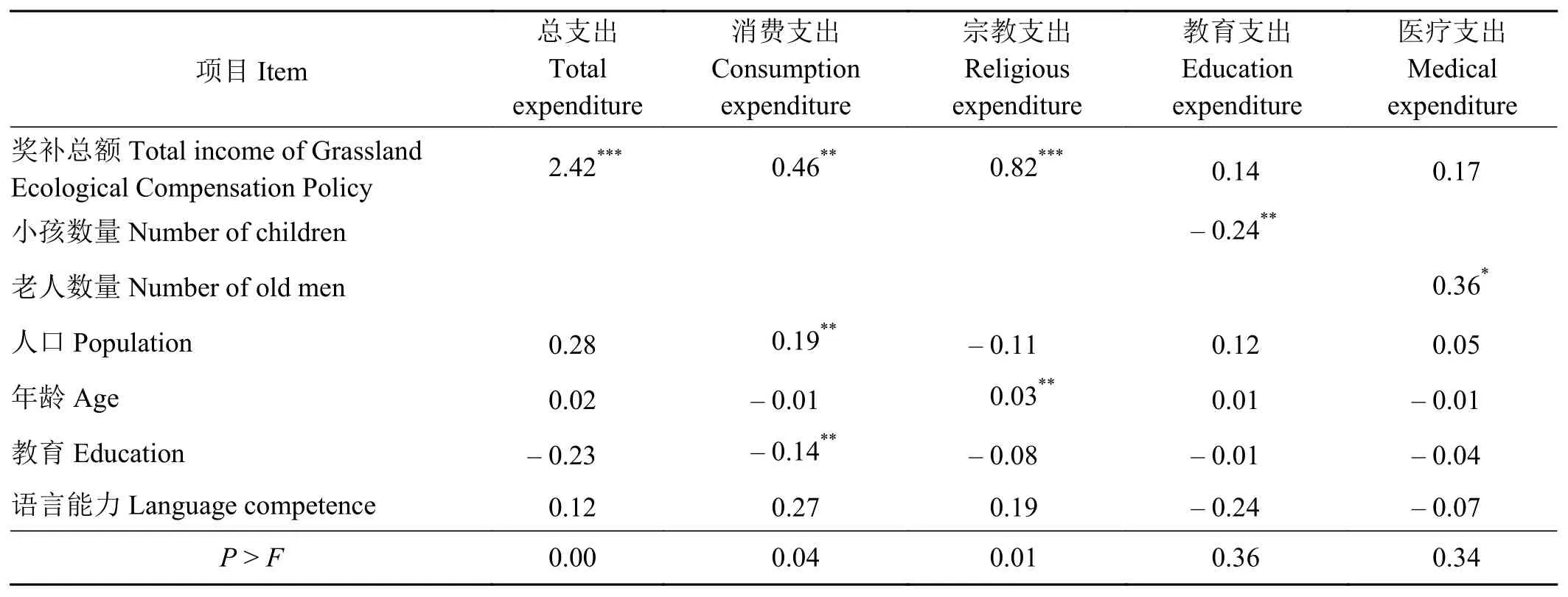

生态奖补政策的影响通过建立多元线性回归方程定量分析得到,采用Stata 13.0软件对数据进行统计分析。在研究生态奖补收入对牧民和草地的影响时,奖补总额、家庭人口数量、户主年龄、户主教育年限和语言能力等均为重要的影响因素。为了深入分析对教育的影响,引入了家庭小孩(小于18岁)的数量这一变量;在分析对医疗支出的影响时,引入了家庭老人(大于60岁)的数量这一变量。建立的计量模型如下:

式中:Y1为牲畜数量、自用牲畜数量、牲畜出栏率、饲草成本、租地费用、草地实际载畜量、总收入、畜牧业收入、务工收入、总支出、消费支出、宗教支出和覆盖度,Y2为教育支出和医疗支出,X1为奖补总额,X2为家庭人口数量,X3为户主年龄,X4为户主教育年限,X5为户主语言能力,X6为小孩数量,X7老人数量,β为回归系数,ε为误差项。

2 结果与分析

2.1 受访户特征

2.1.1 家庭结构

家庭平均人口6人,其中60岁以上0.6人,18岁以下1.66人,家庭规模较大,是全国平均的2倍。户主平均年龄44.46岁,平均受教育年限为1.59年,不足全国平均的1/5;61%的户主只会说藏语(表1)。

表1 变量描述性统计Table 1 Descriptive statistics of selected variables

2.1.2 牲畜养殖情况

户年均养殖牲畜数量369.74个羊单位,自用9.26个羊单位,牲畜平均出栏率约17% (表1)。平均每户承包草地64.84 hm2,租用草地36.23 hm2;平均饲草料费用为0.41万元,租用草地费用为1.38万元。

2.1.3 家庭收入结构

户年均总收入6.58万元,其中,畜牧业收入4.89万元,是家庭收入主要来源,占总收入的74.4%;生态奖补0.71万元,占总收入的10.8%;外出务工收入0.28万元,不足总收入的5%。家庭收入主要依赖畜牧业和生态奖补;政府其他补贴(包括低保、教育补贴、养老金、保险赔偿等) 0.49万元,占总收入的7.5%;挖冬虫夏草的收入0.21万元,占总收入的 3.2% (表1)。

2.1.4 家庭支出结构

户年均总支出6.00万元,其中,家庭生活方面总消费2.91万元,占总支出的49%,是最主要的支出项;教育支出1.03万元,占总支出的17%;宗教支出(主要用于向寺庙捐款及从事宗教活动的开支) 0.69万元,占总支出的12%;医疗支出(仅包括医疗卫生自费部分)平均0.69万元,占总支出的12% (表1)。

2.1.5 草地覆盖度

户年均实际载畜量为4.09羊单位·hm-2,且碌曲县平均植被覆盖度最高,为99%;其次是玛曲县,为97%;夏河县最低,为95% (表1),草地植被总体良好,裸土面积较小。

2.2 计量回归分析结果

2.2.1 生态奖补对牲畜养殖的影响

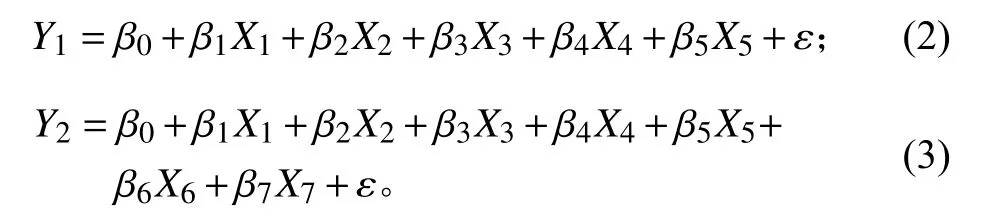

生态奖补与牲畜数量、自用牲畜数量、饲草成本和租地费用显著正相关(P< 0.1),与牲畜出栏率无显著相关性。随着奖补收入每增加1万元,牧户养殖和自用的牲畜数量各增加293.60和5.31个羊单位,饲草成本和租地费用各增加0.39万和1.05万元。出栏率与人口显著正相关(P< 0.05) (表2)。

2.2.2 牧户家庭收入情况

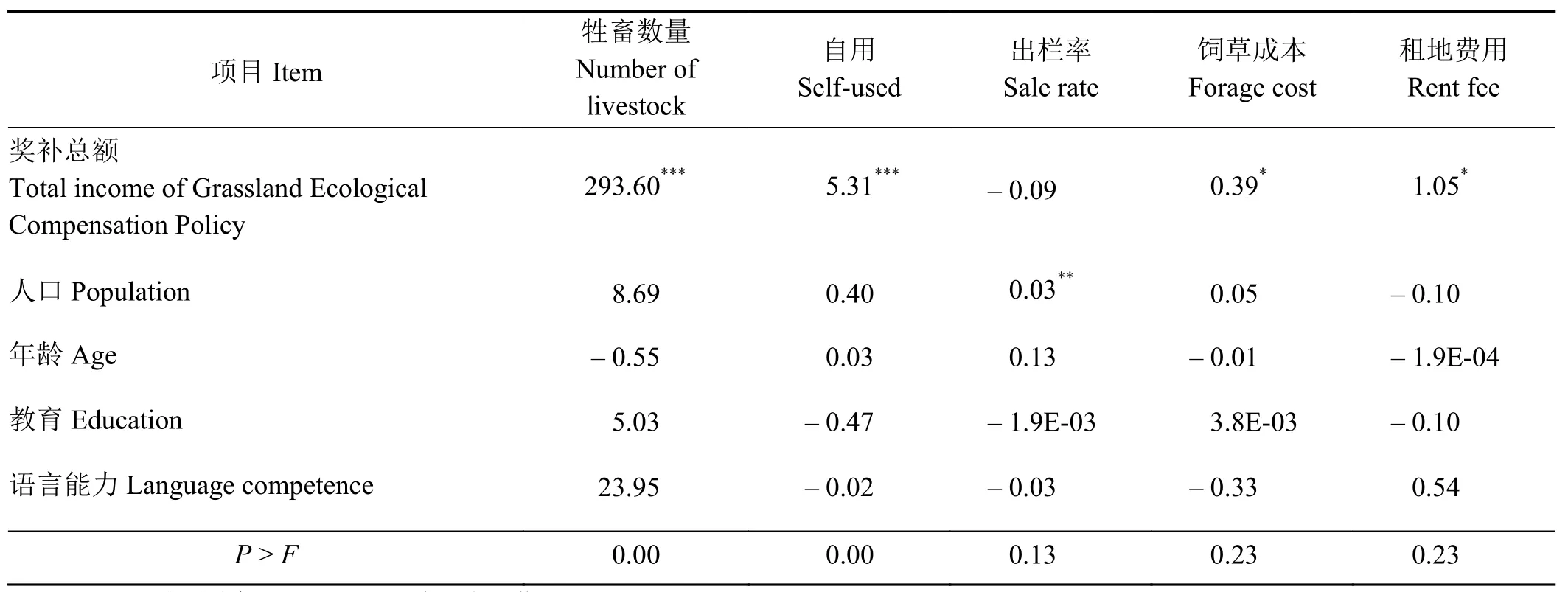

生态奖补与家庭总收入和畜牧业收入显著正相关 (P< 0.01),与务工收入显著负相关 (P< 0.05)。奖补收入每增加1万元,家庭总收入和畜牧业收入各增加4.07万和3.13万元,务工收入减少0.43万元。务工收入与人口显著正相关(P< 0.1),与户主的教育年限显著负相关 (P< 0.05)(表3)。

2.2.3 牧户家庭支出情况

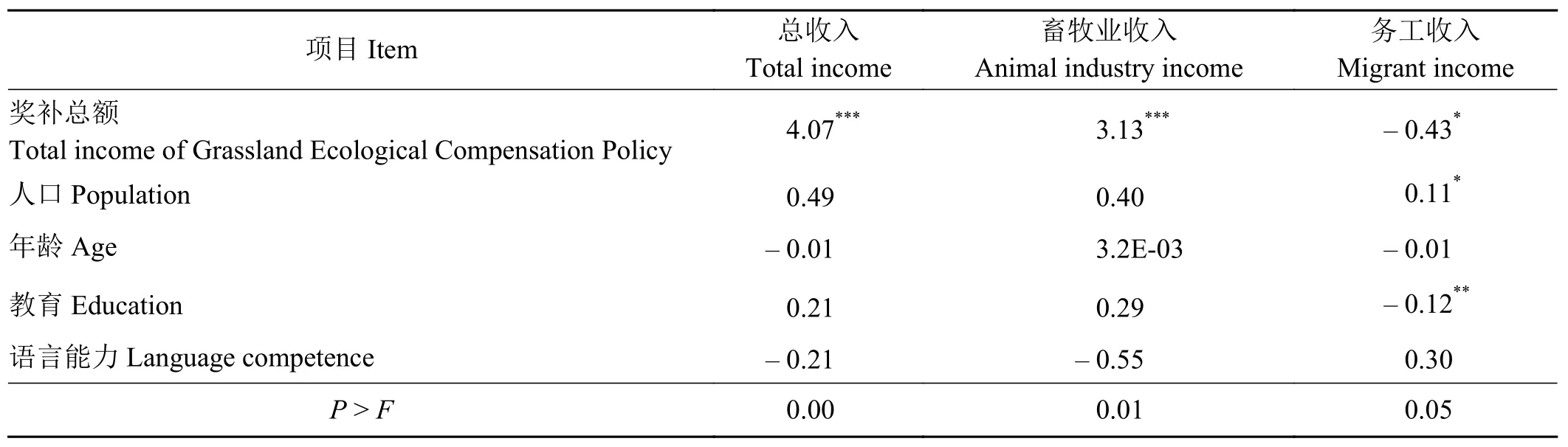

生态奖补与宗教支出、消费支出和总支出显著正相关(P< 0.05),与教育支出和医疗支出无显著相关性。奖补收入每增加1万元,总支出增加2.42万元,消费支出和宗教支出分别增加0.46万和0.82万元。户主的年龄与宗教支出显著正相关(P< 0.05),老人数量与医疗支出显著正相关(P< 0.1)(表4)。

表2 生态奖补对牧户牲畜养殖情况的影响Table 2 Effect of the Subsidy and Incentive Policy for Grassland Ecological Protection on household livestock production

表3 生态奖补对牧户家庭收入的影响Table 3 Effect of the Subsidy and Incentive Policy for Grassland Ecological Protection on household income production

表4 生态奖补对牧户家庭支出的影响Table 4 Effect of the Subsidy and Incentive Policy for Grassland Ecological Protection on household consumption

2.2.4 生态奖补对草地覆盖度的影响

生态奖补收入与草地实际载畜量显著负相关(P<0.1),与草地覆盖度显著正相关(P< 0.1),奖补收入每增加1万元,草地实际载畜量降低0.34羊单位·hm-2,覆盖度提高0.02单位(表5)。

表5 生态奖补对草地覆盖度的影响Table 5 Effect of the Subsidy and Incentive Policy for Grassland Ecological Protection on vegetation coverage

3 讨论与结论

3.1 讨论

从分析结果来看,草原生态奖补政策实施以后,对牧民的生活产生了积极的影响。生态奖补和畜牧业收入增加是家庭收入增加的主要原因,总支出也随家庭收入的增加而增加,其中家庭日常消费支出和宗教支出增加明显,青海[21]和内蒙古牧区[22]的研究也证明了牧民的消费水平提高。消费支出增加体现了牧民日常生活水平改善,生态奖补会增加牧民自用牲畜数量,实际上也是提高了牧民的生活水平。但受牧民认知程度等因素的影响,教育支出和医疗支出没有增加。

杨明岳等[21]指出,因冬季草地围栏的限制,青海省地区牧户养殖牲畜数量受到限制。段少敏[23]的研究发现,牧户因借贷养殖以及家庭开支负担重等原因降低了畜牧业容量。本研究表明,生态奖补政策实施后,甘南藏族自治州牧户养殖的牲畜数量不降反增,这与一些学者的研究结果[21,23]不一致。究其原因,生态奖补政策实施以来,尽管牧户承包的可放牧草地面积减少,但生态奖补政策为牧户投资畜牧业提供了资金支持。甘南牧区的牧民对畜牧业的投资主要体现在租用草地和购买饲草料两个方面,租用草地和购买饲草料为养殖更多牲畜提供了饲草供应保障,牧民通过租用草地有效摆脱禁牧和草畜平衡所带来的饲草不足的困境[24],相比于以往“靠天养畜”的生产方式,提高了畜牧业收入和生产效益,推动了传统畜牧业生产条件和经营方式的转变。这一现象也有利于降低牧民对于天然草地的依赖程度,提高牧户应对自然灾害的能力[25]。生态奖补实施后,牧户有了更多的收入来源,出售牲畜的意愿降低,牧户对牲畜的“惜售”现象也是影响藏区牲畜出栏率低的重要原因[26]。

本研究发现,生态奖补政策实施以后,甘南牧区实际载畜量降低,植被覆盖度提高,这与一些学者在内蒙古[27]和新疆地区[28]的研究结果一致,但本质原因和机理有所不同。尹晓青[27]对内蒙古牧区和侍伟利[28]对新疆地区的研究均认为,草地植被盖度提高是实施禁牧和草畜平衡的结果。而本研究结果表明,牧民通过租用草地增加了可放牧草地面积,从而降低草地的实际载畜量,同时通过补饲进一步降低草地放牧压力,有利于草地植被的恢复,植被覆盖度提高。

3.2 结论

基于生态奖补政策在甘南藏族自治州玛曲、碌曲和夏河3个纯牧区县对牧户生产生活和草地覆盖度的影响进行分析,本研究得出如下主要结论:

1)生态奖补政策的实施改善了牧民生活水平,主要体现在日常消费支出和宗教支出方面;2)与以往的研究不同,本研究结果表明,随着奖补收入的增加,甘南藏族自治州牧户养殖牲畜数量增加;3)奖补收入的增加也促使牧民的生产投入增加;4)由于生产投入的增加,生态奖补使草地实际载畜量降低,草地放牧压力降低,促进草地植被恢复。

这说明在甘南自治州,生态奖补为牧民提供了更多的资金,牧民通过草地流转和补饲,促进了畜牧业生产方式的改变,提高了畜牧业效益的同时减轻了单草地放牧压力,促进草地植被恢复,实现畜牧业效益提高和草地生态环境改善的双赢。

——以内蒙古锡林郭勒盟为例