南京某黑臭河道综合整治技术

薛琼

摘 要:随着城市化进程的加快和经济的快速发展,河道黑臭现象越来越普遍,黑臭河道治理已成为研究热点。该文以南京市某黑臭河道整治工程为例,阐述了其黑臭形成的原因,提出了治理措施,并评估了治理效果,为区域内类似河道治理提供参考。

關键词:黑臭河道;整治;效果评估;建议

中图分类号 X52文献标识码 A文章编号 1007-7731(2019)12-0131-2

2015年4月,国务院颁发的《水污染防治行动计划》提出,“到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内;到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除”[1]。为响应国务院和江苏省的号召,南京市先后出台了一系列文件,全面推进全市黑臭水体整治工作。《南京市水污染防治行动计划》明确提出,2016年底基本消除建成区的36条黑臭水体,到2017年基本消除黑臭水体。《2017年全市建成区黑臭河道整治攻坚方案》列出了2017年重点整治的109条黑臭河道。本文以南京市某黑臭河道整治工程为例,分析了整治效果,为区域内类似河道治理项目提供经验和借鉴。

1 A河道水质现状

该河道(以下简称A河道)位于南京主城区南部,长约5.5km,河宽约24~36m,东西走向,源起东侧,西侧汇入某江。该河道流域北侧有B和C支流,南侧有D支流,均通过提升泵站抽排至该河道。

河道:上游水质较好,受支流污染汇入影响,中下游水质变差,水体轻度黑臭。B支流:全长2300m,南侧道窄,水浅,水质黑臭,北侧靠近闸口漂浮物多,底泥上浮。C支流:西段断头,水体流动性较差,周边有多处污水排入,底泥上浮,水面漂浮物多;南段与A河道交汇处有闸站,水体断流,底泥上浮,水面漂浮物多,水体黑臭。D支流:整体呈“7”字型,两端均断头,东西向水域宽阔,沿岸有少量水生植物,南北河道较窄,靠近站闸黑臭较严重。

根据《城市黑臭水体整治工作指南》要求,对A河道开展水质监测,设置4个监测点,监测指标为溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位。监测结果表明,该河道上4个断面中,1个断面为非黑臭,1个断面达到重度黑臭级别,2个为轻度黑臭,综合判定A河道为轻度黑臭河道。

2 A河道黑臭成因分析

2.1 点源污染 A河道沿线区域尚未实施雨污分流,现状排水体制基本是合流制,截污管道缺失,导致大量生活污水直接或间接通过支流排入A河道。经调查,A河道沿线主要排口11个,D支流污水主要是生活污水通过C支流排入,B支流上有6处污水排口。

2.2 面源污染 A河道周边无植被覆盖裸露的岸坡、垃圾等污染物随雨水的冲刷,表面的沉积物等直接入河流;上游散居农民产生的污水、沿岸农田施肥等。

2.3 内源污染 A河道之前已实施了部分段落的清淤,但其南北两侧支流尚未清淤,现状淤泥较多,河底淤泥内部的氮磷释放对水体造成二次的污染。

2.4 水体自身 A河道流域范围小,上游来水补充不足,遇到枯水期或水位较低时,水体流动性差,造成自净能力下降。

3 A河道黑臭水体治理方案

3.1 控源截污 对不同性质、不同口径的排口进行分类截污,近期污水就近接入沿河已有截污管道,远期结合雨污分流工程,将污水接入市政污水管网,雨水接入雨水管网。

3.2 清淤疏浚 对A河道及其支流进行清淤。清除岸坡垃圾,消除污染,并在岸坡整治同步预留清淤养护通道。结合A河道不通航、水位低断面小的特点,采用排干清淤中的冲泥吸泥法清淤,在清淤过程中,防止扰动和扩散,不造成水体的二次污染,降低水体的混浊度,控制施工机械的噪音,不干扰居民正常生活;同时,防止途中运输产生的二次污染。

3.3 生态修复 由于A河道的主要污染来自支流水系,有效提升支流水系的水质状况尤为重要,同时考虑到A河道作为主要的行洪排涝河道,汛期水位变化大,因此,本次生态修复工程的范围为A河道支流水系,旨在通过各支流的水体生态涵养净化及河道生境的逐渐恢复,最终保证A河道的水质。B支流南侧河道窄、水浅,故此段沿岸种植挺水植物带,通过植物吸收水体中氮磷等营养盐,同时植物带可削减地表径流对河道水体的面源污染,北侧靠近站闸口段水体缺氧严重,底泥上浮,考虑到水深较浅的因素,采用微纳米气泡曝气增氧,水体底层布设水下生物滤床等微生物附着基,通过微生物挂膜对中下层水体进行强化净化处理。D支流东西向宽阔区域水质净化主要通过微纳米增氧、仿生人工水草等综合技术措施协同完成,南段以构建岸带挺水植物群落为主。C支流东西段水域宽阔,通过布设微纳米气泡、仿生人工水草等形成生态涵养塘,通过各措施之间相互协同作用,实现塘内污染物的氧化降解。转弯口布设水下生物滤床,利用滤床填料基质进行挂膜降解污染物,水下生物滤床作用于河底,微生物可通过硝化反硝化作用实现总氮的转化。往南紧邻站闸布设微纳米气泡、仿生人工水草等,通过微纳米气泡强效复氧,改善底泥厌氧环境,消除黑臭;与仿生人工水草错开布置,分别对水面、水中下层进行净化处理。

3.4 退让河道蓝线 对河道两侧侵占河道蓝线的建筑物等进行分阶段逐步的拆除。

4 A河道整治效果评估

4.1 公众调查 2017—2019年,对A河道开展4次公众评议调查,采取入户调查和拦访调查相结合的方式,调查结果显示,4次公众满意度均达到90%以上。

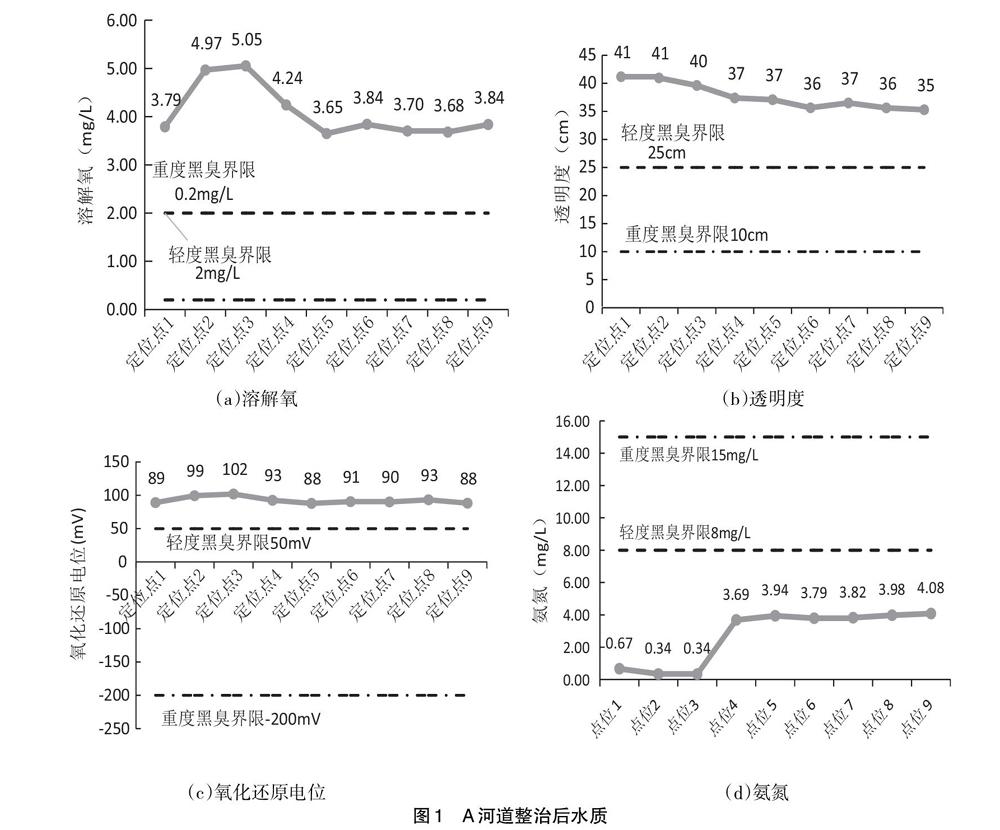

4.2 水质监测 根据《城市黑臭水体整治工作指南》的要求,A河道从上游至下游依次设置9处监测点,整治后进行52次河道水质检测工作(2018年1—12月,检测间隔约7d)。整治后指标数据见图1。从图1可以看出,整治后的A河道4项水质指标(溶解氧、透明度、氧化还原电位、氨氮)均满足非黑臭要求。

5 结论与建议

A河道采用控源截污、清淤疏浚、生态修复、退让河道蓝线等措施进行整治后,整治后公众满意度达90%以上,水质检测结果为非黑臭。

虽然A河道消除了黑臭,但是其氨氮监测数值还不能稳定达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类水标准,水质提升还有很大的空间。同时黑臭整治是一项长期任务,在消除黑臭的前提下,需要进一步提升水环境,巩固黑臭整治成效,防止出现复臭现象。

参考文献

[l]中华人民共和国国务院.水污染防治行动计划[EB/OL].[2015-04-16].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/16/content_9613.htm,2015-04-16.

(责编:张宏民)