汉语方言“锅”义“窝=”类词的来源

——兼论单音节词的混淆形式

徐 建

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241002)

“锅”与人们的日常生活密切相关。“锅”义词是汉语常用词,其词形更替及演变引起学者们的关注。梁冬青考察了“鼎”“镬”“锅”三个词在历史文献中的使用情况,结合方言地理分布,对其历史演变进行了探讨,认为最古老的词形为“鼎”,唐代“鼎”被“镬”取代,宋代以后中原地区“锅”逐渐取代“鼎”“镬”,成为“锅”义词的主要词形[1]。徐时仪把考察范围扩大到“鼎”“鬲”“釜”“镬”“锅”等,认为这些词古音相近,但不是同源词,它们之间既有声转相通的同词关系,又有古今词语的更替关系。“锅”至迟在南北朝时期已可用来指炊具[2]。王绍峰认为“锅”在汉语史上是一个后起的词,最早出现于隋朝的翻译佛经中,起初是一个方言词,后来逐渐进入全民词汇[3]。李福唐认为“锅”的历史演变分三个阶段,唐代以前是萌芽期,唐宋是发展期,元以后是成熟期。“锅”基本替换“镬”等词发生在元代[4]。楚艳芳在前贤的基础上,对这一问题进行了总结,指出从先秦到明清,“鼎”和“镬”(尤其是“鼎”)的文献用例都不少见,但老百姓日常生活中的普通炊具却一般既不用“鼎”也不用“镬”,而是用“釜”或“锅”。从先秦开始,“釜”就用来表示普通炊具;到唐朝,“锅”开始有了普通炊具的用法,但在唐宋时期,“釜”仍是普通炊具的典型用法;到元代,“锅”基本取代“釜”,占据了优势地位。“锅”的前身应当是“釜”[5]。

现代汉语方言中,“锅”义词形除了“鼎”“镬”“锅”“铛”四类之外,还存在“窝=”类。据《汉语方言地图集·词汇卷》,皖西南、鄂东、赣北、赣中、湘南、广东潮汕等60余方言点统称“锅”为“窝=”“窝=子”“窝=头”“窝=哩”或“窝=囝”等[6](P109)。这些词的核心语素为“窝=”,我们称之“锅”义“窝=”类词。前辈时贤在引用现代方言材料讨论“锅”义诸词的演变或替换关系时,均未提及“窝=”类,而是将其归入“锅”类,如:梁冬青《“鼎”“镬”“锅”的历时演变及其在现代方言中的地理分布》等①。把“窝=”类词归入“锅”类,等于把“窝=”看作是“锅”的语音变体。“锅”中古属见母,以“窝=”表“锅”义的这些方言基本不存在见母今读零声母或半元音的情况。因此,我们认为,“窝=”不是“锅”声母弱化的结果,应当有特殊的来源,不能将其归入“锅”类词。

一、“锅”义“窝=”类词的地理分布

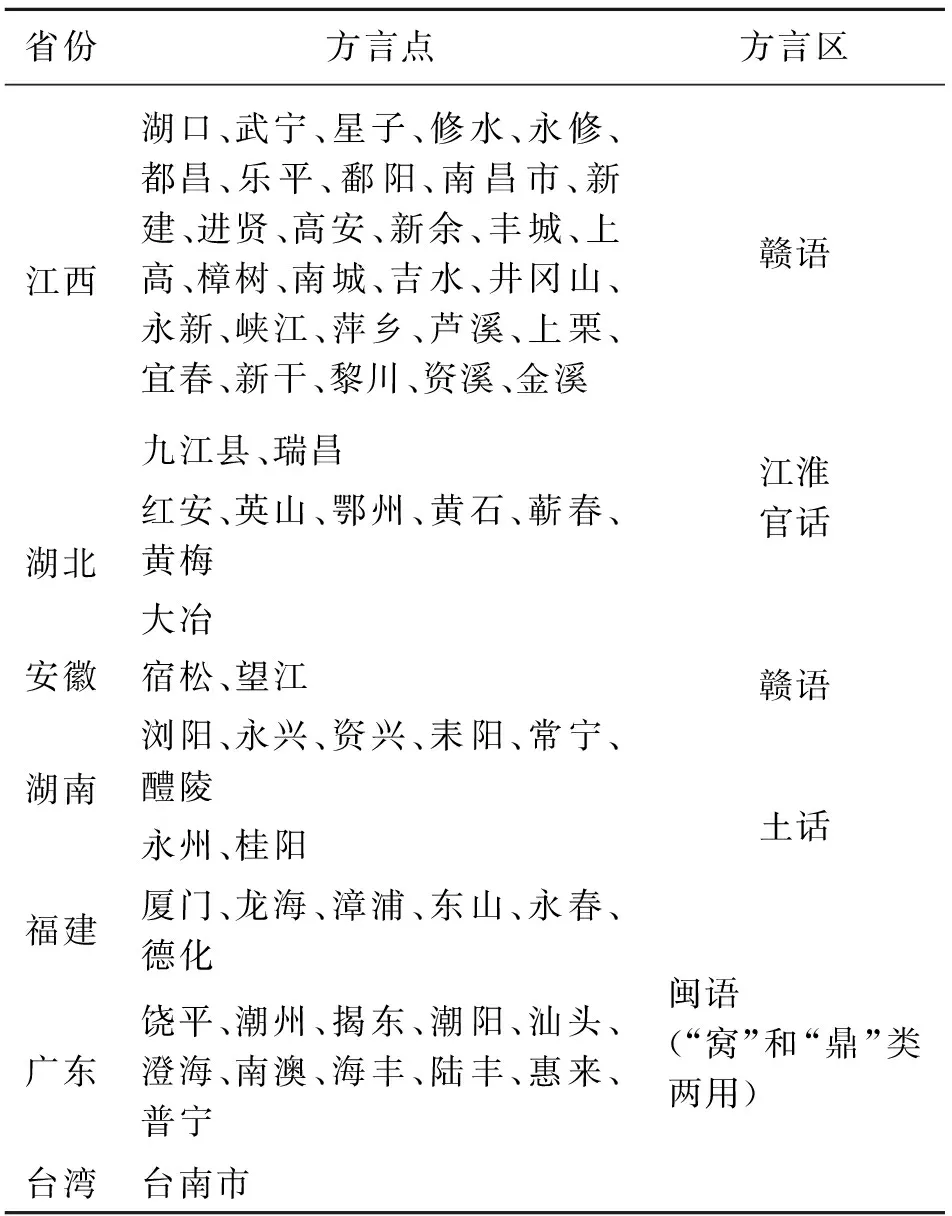

据《汉语方言地图集·词汇卷》[6](P109),汉语方言中“锅”的词形主要有五大类:1)“锅”类,主要分布于长江以北广大地区、西南大部分地区广西除外以及湖南、江西、皖南部分地区。从方言区的角度来看,“锅”类主要分布于官话区。2)“镬”类,分布于吴语、客家话、粤语广东境内。3)“窝=”类,分布于赣语区、江淮官话区湖北、江西境内的黄孝片以及粤闽沿海的闽语区(分布的方言点见表1)。4)“铛”类,分布于广西粤语部分方言点。5)“鼎”类,分布于闽语区。从地理分布类型来看,“锅”义词大致以下江为界呈下江对立型分布。官话方言使用“锅”类词,东南方言使用“镬”类、“窝=”类、“铛”类、“鼎”类词。

表1 汉语方言“窝=”类词的分布

《汉语方言地图集》中安徽宿松县调查的方言点为二郎镇,望江县为太慈镇。我们对安徽其他方言点的分布情况进行了更详细的调查。“窝=”类词普遍见于皖西南太湖晋熙、城西、徐桥、羊河、马嘶等乡镇,怀宁县石牌,宿松县高岭、北浴、九姑等乡镇,东至县昭潭等。

从地理分布上看,“窝=”类词在湖北、安徽、江西、湖南呈连续性分布,福建、广东沿海区域也呈连续性分布。因此,我们考察其来源时也分地域依次讨论。

二、“锅”义“窝=”类词的来源

表“锅”义的“窝=”不是本字,所以《汉语方言地图集·词汇卷》在“窝”字的右上角加“=”表明“窝”为同音字。我们同意《汉语方言地图集》的观点。鸟窝的“窝”与“锅”在形态上确有共同之处——都呈内凹形,以“窝”表“锅”存在派生的可能。但我们发现以“窝=”表“锅”的方言点(见表1),“鸟窝”义不使用“窝”,而用“窠”“岫”“窦”等形式,详细情况请看《汉语方言地图集·词汇卷》[6](P37)。

湖北、安徽、江西、湖南等地的“窝=”类词分布区处于北方“锅”类词与南方“镬”类词分布的交界地带。我们认为,这一区域“窝=”类词是北方“锅”类词越过长江向东南方言渗透的结果。北方“锅”类词传播至江南之前,赣东北、湖南也是“镬”类词的分布区域。赣北的靖安、铜鼓,湖南的新化、冷水江、涟源等地还零星地分布着以“镬”称“锅”的用法,详细情况请见《汉语方言地图集·词汇卷》[6](P109)。“锅”类词突破长江,占据赣东北、湖南之后,冲断了苏南、浙江与广东“镬”类词地域上的联系。“镬”类词与“窝=”类词在地理上呈现出ABA分布。地理语言学认为,ABA分布中B词形往往是后起的,即“窝=”类词产生的年代比“镬”类要晚。

我们认为“窝=”类词形是北方“锅”类词和南方“镬”类词相互竞争产生的混淆形式。岩田礼指出,“混淆形式”是“由所指相同的两种词形产生的折半形式,多出现在两种词形在地理上互为接触的场合。”这种形式的词一部分来自甲方言,一部分来自乙方言[7]。“知道”一词在汉语方言中分布最广的有两种形式:“知”系和“晓”系。“知”系包括“知道”“知得”“知影”等,“晓”系包括“晓得”“晓道”“晓则”等。“知”系和“晓”系分布区交界地带产生了一种新的形式“晓知”或“知晓”[8](P141)。这种新的形式就是“知”系和“晓”系竞争产生的混淆形式。我们认为“窝=”是“锅”和“镬”相互竞争产生的单音节词的混淆形式。“镬”《广韵》属匣母宕摄合口一等铎韵入声,“锅”属见母果摄合口一等戈韵平声。匣母逢合口韵读零声母广泛见于东南方言。以“窝=”表“锅”的方言除湖北、江西黄孝片江淮官话部分方言点外,普遍存在这一语音现象。我们以《汉语方言地图集·语音卷》[9](P90)“黄”字读音为例,表1中加粗表示的方言点“黄”字都读零声母或半元音。以“窝=”类词表“锅”义与匣母合口归零这两项特征在这些方言点重合度非常高②。当北方“锅”类词越过鄂东南、皖西南,进入赣北、赣中、湘南之后,当地接受了“锅”的韵母和声调,但声母用的还是固有的“镬”的形式——零声母或半元音,产生了“锅”和“镬”的混淆形式——“窝=”。

皖西南赣语宿松县二郎、高岭、九姑、北浴等方言点还残存“锅”类词和“镬”类词竞争的痕迹。皖西南赣语地理位置偏北、偏东的方言点,如潜山、岳西、怀宁、太湖、东至、石台诸县已经不使用“镬”类词,但位置偏西、偏南的宿松县各方言点,如:二郎、高岭、九姑、北浴等还普遍使用“镬”类词,如:二郎“镬”读[uo5]、高岭[uo55]、九姑[uo45]、北浴[uo45],但这些方言点中的“镬”不用来统称金属的锅,而特指放在文火上煨肉或豆类的一种形状比锅小、有柄的泥器。金属的“锅”用“窝=”来表示。二郎、高岭、九姑等方言点的情况说明,北方“锅”类词进入皖西南地区与固有的“镬”类词展开竞争,产生混淆形式“窝=”之后,固有的“镬”类词并没有退出历史舞台,而是与“窝=”类词通过词义分担的方式保留下来。

接下来,我们讨论广东潮汕、福建及台湾等东南沿海地区“窝=”类词的来源。台湾闽语的形成与清代广东、福建移民有关。因此,台湾地区的“窝=”类词导源于广东潮汕及福建闽语。从时间上看,潮汕及福建闽语“窝=”类词至少在清代已经形成,即潮汕及福建移民入台之前就已产生。我们认为广东潮汕、台湾及福建沿海闽语“窝=”和“鼎”两说是“锅”“镬”“鼎”三者竞争的结果。粤闽两地以“窝=”类词表“锅”义的方言点沿海岸线呈带状分布,这种分布类型可能是“窝=”类词沿海岸线扩散的结果。潮汕地区以“窝=”表“锅”义的方言点分布最密集,可能是扩散源。广东省分布最广的方言是粤语,广东粤语都以“镬”类词表“锅”义。当北方“锅”类词和粤语“镬”类词传播到广东闽语区,人们将二者结合,构成混淆形式——“窝=”,同时保留固有的“鼎”类词形。与湖北等地略有不同,潮汕及福建闽语“窝=”类词分布的方言并不处于“镬”类与“锅”类的地缘交界处,因此,北方“锅”类词传入潮汕及福建闽语不是地缘扩散的结果,而是通过文教等方式传入的。

甘于恩、周洪涛认为研究闽语要区分“域内闽语”及“周边闽语”等概念,周边闽语比域内闽语更容易受到外界因素的影响产生变异[10],潮汕、台湾闽语都是“周边闽语”,容易受其他方言影响。潮州闽语古全浊声母今读送气与否也存在类似的变化。学界普遍认为闽语存在古全浊声母清化,今逢塞音塞擦音多读不送气,少数送气的特征。曾南逸发现潮州闽语在这一特征上与域内闽语表现出比较大的差异,潮州闽语古全浊声母清化,平声字今读塞音塞擦音却是多数念送气,少数念不送气[11]。曾南逸对《汉语方音字汇》所录古全浊塞音塞擦音声母字在潮州闽语、域内闽语及广府粤语中今读表现进行了穷尽性的统计分析,指出潮州闽语古全浊塞音塞擦音平声字多读送气音这一异常表现与广府粤语并无多大关系,而与权威方言——官话的影响密切相关[11]。我们考察潮汕闽语“窝=”类词导源于官话“锅”类词的影响与曾南逸的研究结果相似。

三、单音节词的混淆形式

李永新将汉语方言中的混合形式分为:语音混合、词的混合、一组词的混合、句子混合等类别[12]。语音混合,如:文白异读文读层音节就是外方言的声韵调音位与本方言的声韵调音位错乱配置,混合而成;词的混合是一个词的不同词素来自不同方言[12]。我们揭示的单音节词的混淆形式与语音混合有本质的差别。文白异读文读层中本方言音位与外方言音位呈系统对应,而单音节词的本方言成分和外方言成分并不构成系统对应。因此,单音节词的混淆形式在汉语方言中不太常见。据岩田礼研究,连云港地区第一人称代词的属格形式存在单音节词的混淆形式。连云港新沭河以北地区第一人称代词属格形式说“俺”[an];新沭河南部,如牛山等地说“我”[o]或[vo];同时南部一些方言点出现一种新的形式[õ]或[],[õ]或[]是“我”和“俺”在竞争过程中产生的单音节混淆形式,显然[õ]或[]的鼻化成分来源于北部地区的[an]。同样,连云港地区“玩耍”义词也存在单音节的混淆形式。新沭河以北地区说“耍”[ʂua]或[suê],新沭河以南区域主要说“玩”[uã uan]或[vã van],交界地带还产生了一种新的形式[ʂuã],显然[ʂuã]的鼻化成分来源于南部的[uã uan]等③。另外,李永新发现,湖南浏阳澄潭江、永兴、茶陵、炎陵、资兴、耒阳、衡山等地方言“肘”义词都含有[tsã]、[tshã]、[tã]等音节。这些鼻化音节都是“手梗子”(“前臂”义)中的“梗”与“肘”接触产生的,声母形式来源于“肘”,韵母形式来源于“梗”[11],也是语言接触导致的单音节混淆形式。

单音节词的混淆形式既是一种语音现象,也是一种词汇现象。以往,我们在讨论语言接触关系时,关注得比较多的是双音节或多音节混淆形式,而单音节词的混淆形式少有论及。单音节词的混淆形式是语言深度接触过程中的一种特殊表现,对其来源进行考证,有利于深化对语言之间的接触关系的认识,值得关注。

注释:

① 梁冬青指出广东潮汕地区,圆形中凹的叫“鼎”,平底的叫“锅”。据《汉语方言地图集·词汇卷》,此处“锅”的语音形式实为“窝=”。

② 据陈昌仪《江西省方言志》第105页,“禾”等匣母合口韵口语常用字在江西赣语都昌、进贤、永新、金溪等方言点也读零声母或半元音。据《中国语言地图集·语音卷》第90页,与湖北大冶同属赣语大通片的湖北嘉鱼、咸宁存在“黄”读零声母的情况。我们调查发现,皖西南宿松、太湖、东至等县方言也普遍存在匣母合口归零的情况,“胡”“怀”“活”“黄”等匣母合口字多读零声母,如太湖方言“怀里”[uai45li0]。历史上匣母合口归零的分布范围可能比现在要广。

③ 2013年6月至8月,笔者在日本金泽大学跟随岩田礼教授学习方言地理学,课堂上承岩田礼教授提供连云港地区的语料,谨致谢忱。