小班化数学课堂有效探究的点滴思考

——《梯形面积》的教学实践与反思

浙江省杭州市萧山区朝晖小学 邵国华

《全日制义务教育数学课程标准》提出:学生是学习数学的主人,教师要为学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想与方法,获得广泛的数学活动经验。小班化的数学课堂人数较少,每个学生对教学资源所占的份额就大大增加了,如何利用这一有利因素来提高探究学习的有效性呢?笔者结合自己执教过的《梯形面积》一课,将从剖析教学内容、选择学习材料、重建合作小组和归纳探究结果等方面进行阐述。

一、剖析教学内容,明确探究目的

《梯形面积》属于空间与图形这一知识领域,是五下“多边形面积”这一单元的其中一个知识点。四年级时,学生已经学习了梯形的特征,会画梯形的高。而在本单元中,本课之前学习了平行四边形和三角形面积,之后还将学习组合图形面积。因为经历了平行四边和三角形面积计算的推导过程,所以孩子们已经有了剪、割、拼等教学活动的经验,初步理解了平移、旋转的思想,具备了初步的归纳、对比和推理的数学活动经验,形成了一定空间观念。

教材中主要介绍了用两个完全一样的梯形拼成平行四边形的方法来求梯形面积,因此笔者在第一次试教的时候,选择学习材料时也只兼顾了这一方法,但是在主题图中,还出现了孩子们用其他的方法求梯形面积(见图1)的情况,可见教材在编排时潜意识中提示了,可以引导孩子们从多个角度探究梯形的面积公式。

图1 人教版梯形面积主题图

通过以上分析,笔者在制定教学目标时就有了以下两个探究方向:(1)要引导孩子们利用已有的知识经验,推导出梯形的面积公式,并能应用公式计算梯形面积;(2)要引导孩子从多个角度去推导梯形的面积公式,寻找这些梯形面积公式之间的联系。鉴于此,笔者在导入时首先回顾平行四边形、三角形面积的推导过程,并结合课件的动态演示引出转化思想。同桌两人选择一个图形来说推导过程,既节省时间,而且能在倾听的过程中帮助同伴提出必要的意见和建议。之后出现梯形,简单回顾各部分名称,思考可以用什么办法求梯形的面积。随着问题的抛出,探究任务也即将出现。但是探究前,我们必须要让孩子明白:我要做什么?我该怎么做?因此,这一环节必须给孩子安静思考的时间。

二、选择学习材料,奠定探究途径

学习材料是获得数学知识、解决数学问题、提升数学素养的载体,也是学生在开展探究活动时必要的脚手架,它直接影响着活动探究的深度与广度,影响着学生活动经验的建构。有效的探究学习离不开必备的学习材料,它是探究目标得以实现的基本载体,任何探究目标的达成都必须通过一定的学习材料而实现。这些材料不是随意选择的,它们之间必须存在某种联系,学生通过与这些材料发生相互作用,从而揭示一系列有关现象的内在联系。笔者结合自己教学过程中的选材,说说自己的一些想法:

1.第一次选材——学习材料过于直白,缺乏探究的热情

教材是用两个完全一样的梯形拼成平行四边形,从而推导出梯形面积,受此影响,笔者首次在准备学习材料时,直接为孩子们准备了两个完全一样的三角形,也没有准备剪刀等其他工具。因为上一节课三角形面积公式的推导就是用了拼的方法,很多孩子一下子想到了拼的方法。但是对于学有余力的孩子来说,觉得这一探究过程太没挑战性了,学习热情不够高涨。因为没有其他工具了,而且已经出来了结果,孩子的思维也就到此停止了。探究结果来得太快,探究过程就失去了原有的意义,而且孩子们对于这一公式的理解仍旧缺乏一定的厚度,模仿记忆的成分更多,因此在做稍有难度的练习时,错误率相对比较高。

2.第二次选材——学习材料过于单一,封闭探究的思路

在经历第一次试教后,同事们建议把学习材料换成只准备一个梯形,同时准备一把剪刀,让孩子们自己因需要而去合作,自己去发掘更多的方法。但是在实际操作时又出现了以下问题:因为人手一把剪刀和一个梯形,于是大家首先想到的就是通过剪转化成已经学过的图形。梯形只有一个,一旦剪错了也没有办法补救,探究也就无法继续下去。当然,也有一些孩子是成功的,但是那些失败的孩子就无法真正在探究过程中经历梯形面积的推导。这一次材料的准备似乎对优秀的孩子很有帮助,但是对于学习有困难的孩子,就失去了其应有的价值了,因为材料不充足,反而封闭了一些孩子的探究思路。

3.第三次选材——转化方法丰富了,面积的推导卡壳了

介于以上两次探究活动存在的各种问题,我们又对学习材料进行了调整——为每位孩子准备5 个不同的梯形,其中有2 个是完全一样的,同时还为每个孩子准备一把剪刀。这次为孩子们准备的量比较充分,虽然也存在剪错的情况,但孩子们出来的方法也比较多,其中以剪成两部分和拼成平行四边形的方法居多,割补成长方形或平行四边形的方法相对较少。同时,因为梯形上没有数据标注,也没有中位线的标注,所以孩子们在剪的时候会产生一定的误差,在转化成新的图形的时候,也会产生误差。转化的方法是丰富了,但是说自己的推导过程时却有了一定的困难——原来的梯形被剪开后分别成了新图形的哪部分,有些孩子已经找不到了;由于所给的梯形比较小,小组派代表汇报时其他同学看不清。转化成已经学过的图形是探究的第一步,关键是要以此推导出梯形的面积公式,可是这次在推导这一环节又被卡住了。

4.第四次选材——借助方格探究单,算出面积再推导

用已有经验推导出梯形面积公式是本堂课的核心,孩子们能通过适当引导,转化出多种已经学过的图形,却无法再进一步提升到梯形面积公式的推理层面。该如何突破这一难点呢?带着这些疑问,笔者又研究了教材,发现平行四边形是从方格图引出的,在方格图中,每一格代表1 厘米,那么所有需要知道的数据都可以通过数格子而得知。计算已经学过多边形的面积,孩子们基本都会,那么能否从所学的算式推导出梯形面积的计算方法呢?于是笔者设计了一份探究单,这一份探究单是在课内由孩子们独自完成的,大部分的孩子都能想到至少一种转化方法,然后利用已经学过的知识将梯形面积计算出来。虽然有些孩子只能算出梯形的面积,而无法推导出梯形的面积公式,但是在听同伴介绍的时候,因为有数据在,能在图中找到对应的量,孩子们还是能够理解的。利用方格图先算出梯形面积,再推导出梯形面积公式,直观形象,孩子们能说得清。笔者发现,利用探究单来引导孩子们进行梯形面积的推导,学生并不因为地域的差异而受影响。

三、重建合作小组,交流探究内容

小班化的教育就是学生的个性教育。小班化教学中,特别重视小组合作学习,这个小组的人数一般在4 到5 人左右,有些是把学习能力差不多的孩子分在同一组内,即同质分组;有些是一个小组内有不同层次的学生,即异质分组。无论是哪种分组形式,都不影响孩子用自己已有的知识经验将梯形转化成已经学过的图形。

1.根据需求,重建合作小组

当我们把孩子们呈现的转化方法进行分类时,其实也就以下三大类:割法、补法和割补法。当教师通过巡视,有意识地请这三种方法的孩子来介绍自己的转化方法后,就可以请同学们为转化方法分类,为重建学习小组埋好伏笔。教学时,笔者先请孩子为这些方法取名,然后现场做好组名牌,课件呈现分组方法:1.按照你探究单上的转化方法进入相应的学习小组。2.有两种不同转化方法的可以选择自己想去的学习小组。明确要求后,教师将小组名牌放在三个不同的区域,并引导孩子迅速到达相应的学习小组。

当孩子们有共同语言的时候,交流就不会空乏。按照大的转化类型进行重新分组,大家在交流时(比如割法组),很明确彼此是如何进行转化的,可以在交流时把所有割的情况都罗列出来,当然,没有全部呈现也没关系。有些孩子能想到转化方法,但是推导却有一定的困难。在这个学习小组中,听多位同学推导后,他也能逐渐明晰原理。这样重新分组,一个小组的孩子集所有的智慧都在探究这一系列的知识点,对学有困难的孩子特别有利。为了方便组织小组内成员的合理分工,在重新分组后,可以由组内成员快速推荐一个新的组长,引领大家进行新一轮的分工合作。

2.明确任务,交流探究内容

当新的合作小组开始合作时,老师依然要提出明确的要求,比如本堂课,笔者是这样要求的:在听组员汇报的同时或汇报后,组内成员必须选择其中的2 种或更多的方法记录在放大的方格纸上,并将算式或公式记录在旁边。这样做一方面可以让没想到的同学参与其中,再次经历,另一方面主要是为了方便最后的展示与汇报。交流结束后,要寻找这些所推导出的公式之间的联系与区别。

这里其实涉及一个再次分工的情况。能干的组长不用老师提醒,他会请一开始没想好的孩子来负责记录,这样大家一边汇报指导,记录者在交流的过程中正接收着小老师的指导。团队意志凝聚论的倡导者——沙伦·阿朗逊强调小组集体活动的重要性,尤其重视小组凝聚力量的作用。因为它有利于发挥小组每位成员的积极性,以最大限度地做出个人独特的贡献。

3.合理分工,归纳探究结果

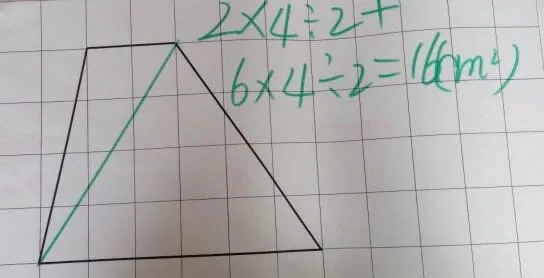

在交流的过程中,孩子们一定会发现,虽然大家都在用割法进行推理,而且最终的计算结果都是一样的,但是推导出来的梯形面积公式却都是不一样的。那么这些梯形面积公式之间存在着怎样的联系呢?带着这样的问题进行交流,孩子们不会纯粹把自己的推导方法介绍给大家就觉得目标达成了。而这些公式之间的联系,不仅是对梯形面积公式的深度解析,更能将乘法分配律等简算知识运用起来。比如下面两种分割法(见图2、图3):

图2 分割成两个三角形

图3 分割成平行四边形和三角形

图2 推导出来的梯形面积公式是:上底×高÷2+下底×高÷2;图3 推导出来的梯形面积公式是:上底×高+(下底-上底)×高÷2。这两个面积公式是否一样呢?其实将“(下底-上底)×高÷2,运用乘法分配律展开后,得到“下底×高÷2-上底×高÷2”,因此整个算式就变成了“上底×高+下底×高÷2-上底×高÷2”,阴影部分相减后,就得到了“上底×高÷2+下底×高÷2”。如果组内有思维特别活跃的孩子,他会受此影响,继续运用乘法分配律(提取公因数),就可以得到“梯形面积=(上底+下底)×高÷2”。

又比如同样都是分割法,也会出现类似的情况(见图4、图5):

图4 分割成长方形

图5 分割成正方形

图4 推导出来的梯形面积公式是:(上底+下底)×(高÷2);图5 推导出来的梯形面积公式是:(下底+上底)÷2×高。

图4 的转化是高成了原来的一半,而图5 的转化则是底的和是原来的一半。孩子们通过“带着符号交换位置”,会发现两者也是一样的。而这两个不同形式的公式,其实也蕴含着简算的意识。因为在计算时,有时先用底的和去除以2,计算会更容易,更简单。

这些组内的小发现,孩子们会迁移所有的推导方法——其实通过适当变式,最终得到的梯形面积公式就是(上底+下底)×高÷2。到这时,孩子不仅仅获得了公式这一知识点,还将更多的知识融合在了一起。

小班化的教学更能确保每个孩子的参与程度,更能保证不同的孩子在数学上得到不同的发展。小班教学就要引导孩子“以强扶弱”,让组织能力、思维能力等不同能力的孩子在小环境中更加积极地发挥自己的作用。合作学习前,要留给孩子们足够的独立思考时间,只有当学生在解决某个问题“百思不得其解”时进行合作,效果才会明显。