专利丛林:内涵、测量与解决机制

袁晓东 侯 帆

内容提要:在“专利爆炸”的背景下,专利丛林将阻碍创新的问题引起各国政府和学者们的广泛关注。本文以245篇英文文献为样本,系统分析了专利丛林的概念内涵、测量、产生原因、危害和解决机制。专利丛林的本质在于,特定技术领域的互补性专利被不同权利人分别所有。专利丛林现象深受一个国家的专利制度、创新模式和企业行为的影响。不同国家和不同技术领域的专利丛林并不相同。针对我国研究现状,本文指出我国专利丛林理论研究的方向:深入理解专利丛林内涵,加强专利丛林实证研究,有针对性地提出专利丛林解决机制。

近年来,专利申请量急剧增长表明技术创新趋于活跃和市场竞争更为激烈。但是,专利申请呈现“爆炸”趋势,可能引发专利“温室效应”①See Joseph Straus, Is There a Global Warming of Patents? The Journal of World Intellectual Property, 2008,Vol.11., pp.58-62.,进而阻碍技术创新。赫勒和艾森伯格教授将“反公地悲剧”假说首次运用到专利领域,指出在非常狭窄的领域授予太多的专利权,可能限制资源的有效开发,并且阻碍技术创新。②See Heller Michael & Rebecca Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science,1998,Vol.280.,pp.698-701.夏皮罗率先提出“专利丛林(Patent Thicket)”理论,认为在积累创新中,众多且重叠的专利可能形成浓密的“专利丛林”,即相互重叠的专利权形成稠密的网络,寻求将新技术商业化的企业必须获得多个专利权人的许可。③See Shapiro C., Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting,NBER Innovation Policy & the Economy (MIT Press), 2001,Vol.1., p.119.专利丛林将产生专利“互补性”问题和“敲竹杠”问题④See Shaprio C., Antitrust Limitis to Patent Settlements, RAND Journal of Economics, 2003,Vol.34., pp.91-411.,致使专利许可谈判人数增多,交易成本增加,最终可能导致“技术市场”失灵和低效率⑤See Graff Zilberman, An Intellectual Property Clearinghouse for Agricultural Biotechnology, Nature Biotechnology,2001,Vol.19.,pp.1179-1180.。“专利丛林”理论的提出,让人们开始思考过多的专利权对技术创新的阻碍效应。美国勒纳教授甚至认为“专利制度已经成为沙子,而不是润滑剂,使得未来的创新困难重重”。⑥See Jaffe A. B. & Lerner J., Innovation and its Discontents: How our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What to Do about it, Princeton University Press, 2004.如今,纳米技术⑦See Tullis & T. K.,Current Intellectual Property Issues in Nanotechnology, Nanotechnology Reviews,2012,Vol.1., pp.189-205.、生物制药⑧See Bawa R., Maebius Stephen B., Flynn Ted & Wei Chiming, Protecting New Ideas and Inventions in Nanomedicine With Patents, Nanomedicine, Nanotechnology, Biology and Medicine,2005,Vol.1., pp.150-158.、遗传基因⑨See Huang K.G. & Murray F. E., Dose Patent Strategy Shape the Long-run Supply of Public Knowledge?Evidence from Human Genetics, Academy of Management Journal,2009,Vol.52., pp.1193-1221.和农业新品种⑩同注释⑤。等技术领域已经被发现的确存在专利丛林现象。

我国学者非常关注专利丛林理论,持续开展了一些有益的研究。本文以“专利丛林”为关键词,在“中国知网(CNKI)”进行检索,共获得111篇文献。通过分析,本文发现这些文献主要从专利政策的角度,研究与专利丛林密切相关的专利联盟和反公地悲剧问题,对专利丛林的内涵、实证研究和解决机制的研究尚待进一提高。

首先,我国现有文献对“专利丛林”的概念和内涵存在着争议和分歧。有学者从企业申请大量相关专利的角度界定专利丛林,认为企业在狭小的技术领域申请大量的专利,进行“超级专利”经营模式,产生了专利丛林现象。⑪参见金泳锋、黄钰:《专利丛林困境的解决之道》,载《知识产权》2013 年第11 期,第 82 页。还有学者从改进专利的角度界定专利丛林,认为多个改进专利被众多权利人所有,导致了专利使用不足的专利丛林现象。⑫参见和育东:《“专利丛林”问题与美国专利政策的转折》,载《知识产权》2008 年第1 期,第 92 页。这两个概念之间存在着显著差异。准确界定“专利丛林”概念内涵是研究理论的前提和条件。“专利丛林”概念的内涵与特征究竟是什么,需要进一步明确与解释。

其次,我国现有文献对专利丛林现象缺乏实证研究。在不同的专利制度环境下,相同技术的专利丛林密度可能存在着显著差异。⑬See Fischer Timo & Ringler Philipp,The Coincidence of Patent Thickets—A Comparative Analysis, Technovation,2015,Vol.38., pp.42-49.尽管半导体芯片、纳米技术和遗传基因等技术领域的专利丛林现象,已经被探测并证明出现在美国和欧洲;但是我国是否存在专利丛林,以及在哪些技术领域可能存在浓密的专利丛林,一直以来缺乏实证研究。目前,没有文献对我国技术领域的专利丛林密度进行测量。这就意味着缺乏有效证据证明我国存在专利丛林现象,也无法准确探测专利丛林在哪些技术领域存在。

最后,我国现有文献针对专利丛林现象提出的解决机制缺乏针对性。现有文献主要从制度层面⑭参见高洁、陆健华:《专利丛林引发的反公地悲剧及对专利政策的思考》,载《科技进步与对策》2007 年第6 期,第13 页。,提出完善专利制度的立法建议。但是,不同国家的专利制度和不同技术特征,可能导致“专利丛林”密度存在显著差异,从而使得解决专利丛林的机制也不尽相同。

基于上述研究中的不足,本文拟运用文献分析的方法,对国外专利丛林研究的热点问题进行分析,探究专利丛林的概念与内涵、产生的原因、测量以及解决机制,以促进我国专利丛林理论的深入研究。

一、研究方法与框架

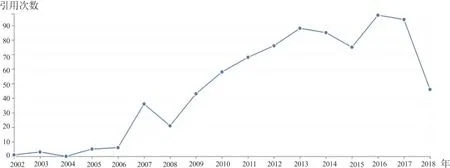

为了探究国外专利丛林研究的热点问题,本文选择国外专利丛林研究文献为分析样本。首先,以“patent thicket”为主题词,在Web of science数据库中检索,共获得71篇被SSCI或者SCI收录的文献。图1描述了2002—2018年间“专利丛林”论文被引用的情况。

图1 2002—2018年“专利丛林”论文在WOS数据库中被引用情况

这表明自2002年以来,“专利丛林”现象正在被越来越多的学者关注。其次,在Elsiver ScienceDirect数据库进行检索,获得237篇文献。最后,增加3篇重要的专利丛林研究报告。例如,英国知识产权局非常关注专利丛林问题,分别在2011年和2013年各发布了一份“专利丛林”研究报告。在清理去重之后,本文共获得245篇关于“专利丛林”的英文文献。

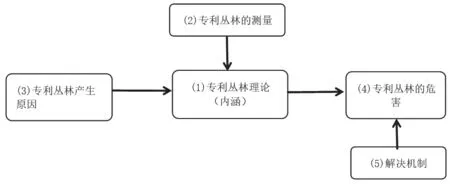

以上述245篇英文文献为样本,运用“关键词”的共词分析法,本文归纳出“专利丛林”英文文献研究的5个热点问题,形成了5个具体研究领域,如图2所示。

图2 “专利丛林”英文文献研究的热点问题

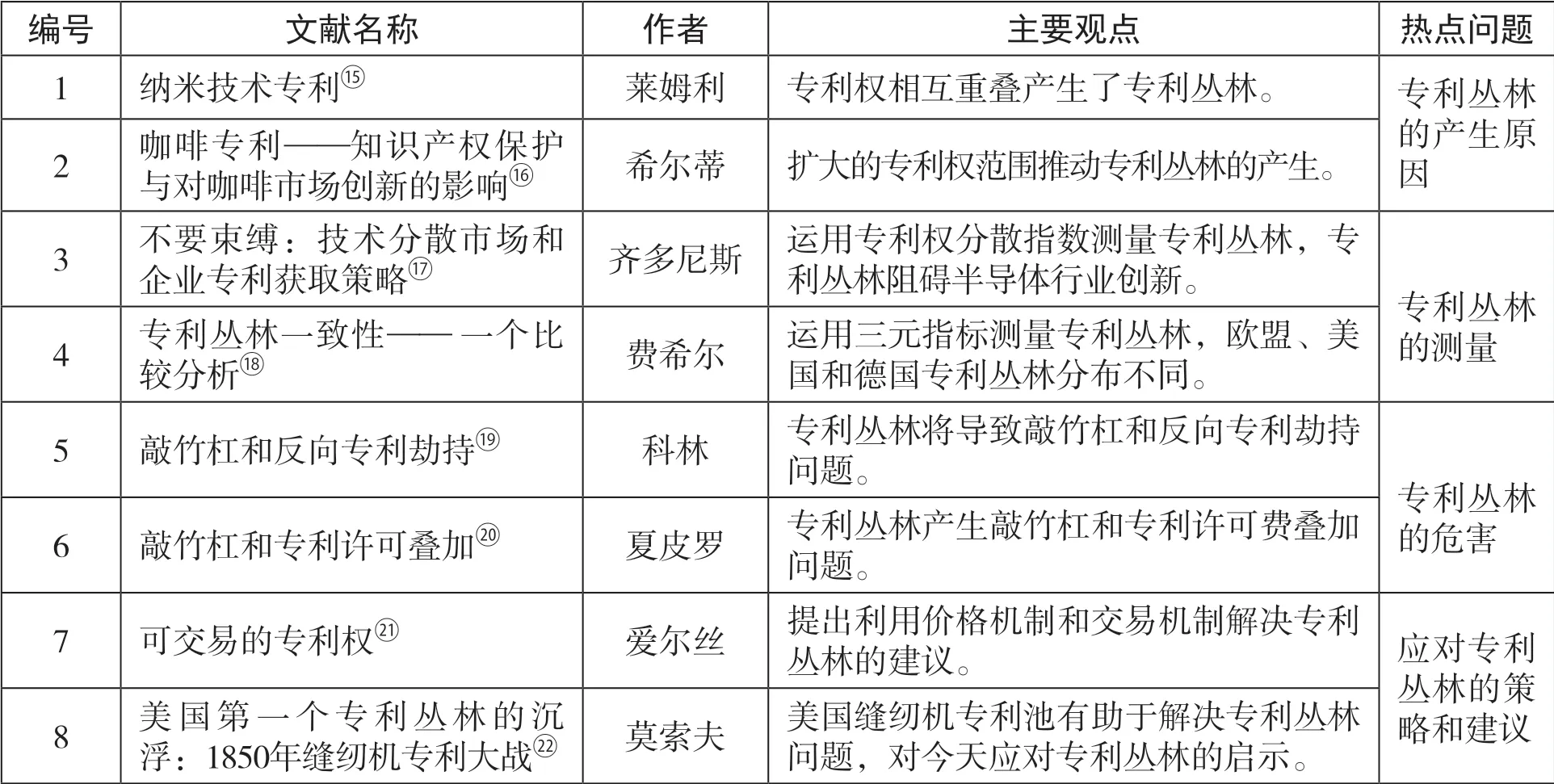

专利丛林理论研究首先应界定和阐述“专利丛林”的含义。随着专利丛林理论的推广,“专利丛林”概念正在被泛化和滥用。因此,在讨论专利丛林问题之前,必须首先界定和限定“专利丛林”的概念与内涵。其次,探测并测量特定技术领域的专利丛林密度。欲证明“专利丛林”假说的成立,必须提供充分证据证明特定技术领域存在专利丛林现象。大量英文文献运用不同方法,对不同技术领域的专利丛林密度进行测量。第三,分析专利丛林产生的原因,专利丛林是21世纪之后产生的新现象和新问题,只有明确哪些因素滋生专利丛林,才能有效地应对专利丛林现象。第四,专利丛林对技术创新和社会福利的危害。针对专利丛林可能造成的危害,许多英文文献从不同角度提出了应对专利丛林的建议或者解决策略。表1列举了具有代表性的8篇英文文献。

表1 具有代表性的“专利丛林”英文文献

二、专利丛林的概念与内涵

美国学者夏皮罗最早提出的“专利丛林”概念——相互重叠的专利权形成稠密的网络㉓同注释③。——被视为最为权威的定义而反复引用。但是,现有文献共出现过4种“专利丛林”概念,对“相互重叠的专利权形成稠密的网络”存在着不同的理解。

首先,蒂斯早在1988年就提出“专利丛林”概念,并将专利丛林界定为一系列相关专利。为了加强专利权保护并防止模仿行为,专利权人可以围绕着原始专利申请一系列周边专利。㉔See Egan E. J. & Teece D. J., Untangling the Patent Thicket Literture,Tusher Center for Management of Intellectual capital,2015.一系列密切相关的专利组合,形成了复杂的专利丛林。㉕See Hussinger Katrin, Is Silence Golden?Patents Versus Secrecy at the Firm Level, Economics of Innovation and New Technology,2006,Vol.15., pp.735-752.例如,在耐克(Nike)诉彪马(Puma)运动鞋专利侵权案㉖《耐克与阿迪、Puma 挑起专利战,一双运动鞋有7000 件专利?》,载http://baijiahao.baidu.com/s?id=1603235744060393586&wfr=s pider&for=pc,最后访问日期:2018 年7 月8 日。中,耐克宣称对Flyknit鞋面编织技术享有三百多件专利。专利权人在特定技术领域拥有众多专利,就可能具有市场优势地位。这就是蒂斯所定义的“专利丛林”。

其次,赫勒和艾森伯格教授在1998年从互补性专利的角度定义“专利丛林”概念:覆盖特定产品的互补性专利,被不同的权利人分别所有。为了生产制造该专利产品,企业需要从诸多专利权人那里获得许可。涉及的专利数量越多,专利权人越分散,达成专利许可的成本也就越高。由于价值取向和利益偏好的差异,众多专利权人可能相互阻碍,专利无法有效利用,导致专利闲置。㉗See Borgstedt P., Neyer B. & Schewe G., Paving the Road to Electric Vehicles-A Patent Analysis of the Automotive Supply Industry, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol.167., pp.75-87.

第三,夏皮罗教授在2000年从专利权重叠的角度界定了“专利丛林”:水平重叠和垂直重叠。水平重叠是指诸多专利权因技术特征非常相近,而导致权利相互交叉重叠;而垂直重叠是指在累积创新过程中,后续专利与在先专利彼此交叉重叠。专利权保护范围太宽,将导致相同的权利要求被多项专利权覆盖。㉘See Burk Dan L. & Lemley, M. A., Policy Levers in Patent Law, Virginia Law Review,2003,Vol.89., pp.1575-1696.专利权重叠将产生专利丛林,并促使专利许可增加,甚至滋生大量专利诉讼。㉙同注释㉔。

最后,赫格德从“低质量专利”的角度界定“专利丛林”。为了获得专利,权利人倾向持续性申请低质量的专利。在专利申请博弈过程中,专利权人利用专利局信息不对称而采取一些不适当的专利申请行为。例如,提交一些不符合创造性或者新颖性要求的专利申请。这种不当行为不仅增加了专利局的专利审查成本,而且阻碍了技术创新。专利申请博弈隐含着道德风险。㉚See Marshall J. M. & Moral Hazard, The American Economic Review, 1976, Vol.66., pp.880-890.利用专利制度的缺陷,申请大量问题专利或者获得低质量专利,将滋生专利丛林。㉛See Schmalensee R., Standard-setting, Innovation Specialists and Competition Policy, The Journal of Industrial Economics, 2009,Vol.57., pp.526-552.

在不同语境下,“专利丛林”概念的含义存在较大差异。我国学者通常没有注意这些差别,从而出现“专利丛林”概念滥用的情况。上述4种概念的共同特征在于特定技术领域存在着大量专利;区别则体现在这些专利是否分别由不同权利人所有。蒂斯和赫格德认为一个专利权人拥有大量专利可以形成所谓的“专利丛林”,而赫勒和夏皮罗则坚持“专利丛林”是指大量互补性专利由不同专利权人分别所有。这是上述4种“专利丛林”概念的主要区别和差异。

专利丛林作为一种现象而客观存在。进入21世纪,美国和欧洲学者逐渐发现一些技术领域的创新产品凝聚了大量专利,但是这些专利却由众多专利权人分别享有,专利呈现分散趋势,即存在着“专利权分散(Patent Rights Fragmentation)”现象。“专利权分散”已经成为“专利丛林”的替代名词。因此,本文认为“专利丛林”的内涵在于:(1)特定技术领域存在着大量专利;(2)这些专利存在着互补性关系;(3)互补性专利被不同权利人分别所有。

三、专利丛林的测量

“专利丛林”理论研究的一个重要内容,是寻找并提供专利丛林客观存在的证据。为了证明专利丛林客观存在,人们不断探索测量专利丛林的方法。但是,能够有效地测量专利丛林的方法并不多。目前,主要有两种方法:从企业角度,测量专利权分散指数;从技术角度,统计专利互相引证的三角关系数量。

(一)专利权分散指数

对专利所有者分散状况进行测量,可以为专利丛林的存在及其厚度提供证据。专利权分散为一项技术的专利权是集中在某些人或分散在许多专利权人手中提供了一种测量指标。齐多尼斯根据美国专利引文建立了“专利权分散指数”,对1980—1994年间美国67家半导体企业的专利权分散程度进行了测度,认为半导体企业专利拥有情况呈分散趋势。㉜同注释⑰。对于有专利许可关系的企业来说,专利权越分散则市场价值越低,研发水平越高以及专利活动越频繁。㉝See Noel M. & Schankerman M.,Strategic Patenting and Software Innovation,The Journal of Industrial Economics, 2013,Vol. 61., pp.481-520.此后,许多学者运用这种方法对专利权分散进行测量。㉞See Cockburn I. M., MacGarvie M. J. & Mueller E., Patent Thickets, Licensing and Innovative Performance, Industrial and Corporate Change, 2010, Vol.19., pp.899-925.

(二)引证“三角关系”测量法

依据欧盟专利引证数据库,冯拉维尼茨在2009年提出运用引证“三角关系”识别并测量专利丛林。

在审查专利申请的新颖性或者创新性过程中,欧洲专利局的专利审查员会参考或者引用现有技术文献。这些被引用的专利文件通常被认为属于关键性引用,于是被假设为一项阻碍专利。如果一项在先专利被作为“关键性引用”出现在专利审查过程中,而且这两项专利分别由不同的权利人所有,那么被引用的在先专利,将被视为专利申请的一项互补性专利。因此,这两个专利权人之间就存在一种阻碍关系,存在着专利“敲竹杠”的可能。三角关系测量就是识别并确认三个专利权人彼此之间是否存在相互阻碍的关系。如果三个不同的专利权人彼此之间相互阻碍,那么就存在一个阻碍性三角关系。在阻碍性三角关系中,三方专利权人两两达成专利许可协议解决“互补性”问题的交易成本,要明显高于双方专利权人。冯拉维尼茨为了验证该方法的有效性,对1980—2003年向欧洲专利局申请的专利进行了测量,结果显示视听技术、信息技术和半导体技术领域的专利丛林的厚度明显高于其他技术领域。㉟See Von Graevenitz G., Wagner S. & Harhoff D., How to Measure Patent Thickets-A Novel Approach, Economics Letters, 2011,Vol.111., pp.6-9.

运用“三角关系”测量方法,费希尔比较了美国专利商标局、欧洲专利局以及德国专利与商标局授权专利的丛林密度,惊奇地发现特定技术领域的专利丛林在不同专利制度下存在着显著差异。㊱同注释⑬。这意味着不同国家的专利制度将影响特定技术领域的专利丛林密度。

专利丛林的本质,在于大量互补性专利被不同的权利人所有。测量专利丛林的方法,应当包括两个重要指标:专利之间存在的互补性关系和专利权分散在不同的专利权人。两种测量方法的共同之处在于运用专利引证关系来识别互补性关系,而不同之处在于识别专利权分散的方法存在差异。专利权分散指数是从专利权人角度测量专利集中或者分散程度,而“三角关系”测量法是从技术层面统计存在三方阻碍关系的数量。这些方法运用到我国专利丛林测量中还有一定困难。虽然我国还没有学者利用引证关系测量专利丛林,但是一直努力运用其他专利指标,测量特定技术领域的专利权人分布状况。例如,通过计算特殊技术领域拥有专利权数量前十的专利权人集中程度,间接性地测量专利丛林。㊲参见袁晓东、罗恺:《我国LED 封装技术专利丛林测量实证研究》,载《科研管理》2014 年第1 期,第82 页。

四、专利丛林产生的原因

“为什么会出现专利丛林”或者“专利丛林产生的原因是什么”,一直是专利丛林理论研究的核心问题。不同的学者有着不同的看法。目前,普遍认为专利制度、积累创新、复杂技术、策略性专利申请和专利商业化,都可能影响专利丛林的形成。本文将这五个原因划分为三种类型:制度原因、技术原因和管理原因。

(一)专利制度对专利丛林的影响

从理论上讲,每一项授权专利的权利范围应当明确且确定。但是,复杂技术专利的权利范围,可能存在着一定的模糊性。在专利申请数量激增的情况下,专利局由于审查资源有限,可能将专利权授予权利范围模糊的申请。权利范围模糊的专利申请获得授权,将产生反向激励效应,鼓励更多的问题专利申请。㊳同注释⑥。斯坦福大学的莱姆利教授认为:“在专利‘爆炸’的背景下,大量专利申请使得美国专利商标局的专利审查员面临着巨大的专利审查压力,平均花费在专利审查上的时间大概为18个小时。”㊴See Allison J. R. & Lemley M. A.,The Growing Complexity of the United States Patent System, UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper,2001.由于技术的复杂性,专利审查员不可避免地对于某些权利要求进行重复授权,从而使得专利权出现交叉和重叠的现象。不仅美国专利商标局愿意授权大量专利,而且美国法院也倾向维持权利范围模糊的专利权效力,因此美国专利政策促进了美国专利数量增加,助推了美国专利丛林的形成。㊵同注释㉛。

(二)技术领域对专利丛林的影响

并非所有技术领域都存在着浓密的专利丛林现象。技术创新模式和技术复杂程度,均可能影响专利丛林的出现。“站在巨人肩膀上” 的创新模式,属于积累创新。㊶See Scotchmer Suzanne, Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, Journal of Economic Perspectives,1991,Vol.5., pp.29-41.如果一项新的发明创造是建立在在先专利的基础之上,那么后续专利与在先专利之间就可能出现权利重叠。与现有技术关系密切也就意味着与其他专利存在重叠的可能。

复杂技术是指一项专利涵盖多项技术领域。复杂性技术领域的专利,不仅需要集成许多技术,而且具有广泛的适用范围。一项专利涉及的技术越复杂,越可能具有广泛的运用空间,越可能与其他专利出现权利重叠的现象。因此,复杂技术领域更容易出现专利丛林。

(三)专利管理策略助长了专利丛林

企业采取的专利管理策略也会影响专利丛林。为了获得市场竞争优势,企业通常围绕着核心专利进行策略性专利申请,从而使得后续专利与核心专利之间存在部分权利重叠。基于企业战略考虑,一些策略性专利申请并不重视专利的内在价值,在专利效力方面存在质疑。策略性专利申请助长了专利丛林。

专利商业化的模式也将影响专利丛林的产生。在专利商业化过程中,企业需要考虑产品中需要集成哪些专利,以及这些专利属于哪些专利权人。㊷See Gupta K., The Patent Policy Debate in the High-tech World, Journal of Competition Law and Economics,2013, Vol.9., pp.827-858.如果需要集成大量专利,那么企业将面临浓密的专利丛林,陷入繁杂的专利谈判。例如,在通讯产品领域,企业需要集成大量互补性专利,面临着密集的专利;而化工产品往往只涉及少数离散性专利,专利丛林可能并不严重。

五、专利丛林的危害及其解决机制

专利丛林可能阻碍技术创新,已经引起各国政府和学者们的担忧和高度关注。专利丛林究竟具有哪些危害,各国政府应当如何应对,一直是专利丛林理论关注的重要问题。

(一)专利丛林的危害

专利丛林对创新的直接危害,是因为互补性问题而增加的交易成本。在专利商业化之前,企业需要对专利进行检索识别互补性专利,以避免专利侵权。与此同时,大量互补性专利被不同专利权人分别所有。如果希望不构成专利侵权,那么生产企业必须与诸多专利权人分别达成许可协议。在专利许可谈判过程中,权利人可能利用专利权优势,增加专利许可费,从而阻碍技术创新。这些行为主要体现在以下几个方面。

1.专利敲竹杠

“专利敲竹杠”(Patent Hold-up)是指在专利权人发现在侵权行为之后,向专利侵权人主张高额的专利许可费。专利丛林可能进一步提高专利权人敲竹杠的风险。㊸同注释⑳。随着专利数量急剧增加,生产企业发现和识别专利的难度也随之增加。当生产企业被发现专利侵权,专利权人可能利用其优势地位进行“专利敲竹杠”,索取高昂的专利许可费。

2.专利反向劫持

与“专利敲竹杠”相反的一个概念是“专利反向劫持”(Patent Hold-out)。在专利丛林理论中,“专利反向劫持”具有两种含义。第一种含义是专利权人没有发现专利侵权行为,无法获得专利许可费或者侵权赔偿。利用专利丛林现象,生产企业进行投机行为,在没有支付专利许可费的情况下实施他人专利。因无法发现专利侵权事实,专利权人无法获得创新收益。另一种含义是指面临专利丛林现象,大部分专利权人愿意进行专利许可达成许可协议;但是部分权利人拒绝专利许可,从而导致创新产品无法投放市场。这是因为部分权利人认为共同许可不能为其带来满意的收益而拒绝达成许可协议,从而阻碍专利商业化进程。㊹同注释㉔。

3.专利许可叠加

专利许可费叠加(Patent royalty stacking)是指当一项创新产品需要集成多项专利,生产企业需要承担多项专利许可费,从而形成叠加效应。专利丛林创造了潜在竞争者“无法进入”的门槛。在专利不侵权的情况下,生产企业必须与所有专利的权利人达成许可协议,才能将创新产品投放市场。由于诸多必要专利权分散在不同专利权人手中,所以每一项专利许可费叠加在一起,将形成高额的专利许可费,从而阻碍创新。㊺See Sidak G., Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro, Minnesota Law Review,2008,Vol.92., p.713.

4.专利诉讼增多

专利丛林将增加专利诉讼。㊻See Lanjouw J. & Schankerman M., Symposium on the Patent System and Innovation-characteristics of Patent Litigation, a Window on Competition, Rand Journal Economic,2001,Vol.32., pp.129-51.在权利重叠的情况下,生产企业即使在获得部分专利许可之后,仍然存在专利侵权的风险。实证研究表明:相互引用的专利不仅联系密切,而且权利重叠;存在相互引用关系的专利权人,更容易陷入专利诉讼之中。㊼See Sternitzke C., Bartkowski A. & Schramm R., Visualizing Patent Statistics by Means of Social Network Analysis Tools, World Patent Information, 2008, Vol.30., pp.115-131.专利丛林不仅会增加专利许可交易,而且导致专利诉讼增多。

(二)专利丛林的解决机制

为了缓解专利丛林对创新的阻碍作用,不断有学者提出各种应对专利丛林的建议。解决专利丛林的措施,可以分为两种类型:价格机制和交易机制。

1.价格机制

所谓价格机制,就是通过提高专利维持费来减少策略性专利申请,以减少低质量专利数量。专利维持费,是在专利授权之后,专利权人为了维持专利效力而在有效期内向专利局缴纳的费用。实证研究表明:提高专利维持费用,将直接减少专利数量。即使略微增加专利维持费,也能促使专利权人放弃专利,从而导致专利数量减少。㊽See Parchomovsky G. & Wagner R. P., Patent Portfolios, University of Pennsylvania Law Review,2005,Vol.154., pp.1-77.专利维持费的多寡,与有效专利数量密切相关。超过50%的美国专利,在维持14年之后被放弃,欧洲专利的平均维持年限为12年,而日本专利的平均寿命只有9年。㊾同注释㉑。因此,提高专利维持费,被认为是缓解专利丛林现象的一种重要方法。

但是,我国是否可以通过提高专利维持费,而减少专利数量并缓解专利丛林,是一个值得研究的问题。这是因为我国专利维持费的结构和缴纳方式,与美国、欧洲和日本完全不同。因高额专利维持费而主动放弃低质量专利的预期在我国是否有效,尚待进一步分析。

2.交易机制

通过市场交易机制解决专利丛林问题,是讨论最多的解决方案。专利交易机制,就是通过市场机制实现专利转让或者专利许可,将专利流向能够创造更多专利价值的用户。无价值或者低价值的专利将被放弃。有效专利数量的减少,将使得专利丛林问题得到缓解。专利交叉许可、一揽子许可、专利池、专利交易场所等交易方式,可以有效地促进专利交易,降低交易成本。

但是,这些专利交易方式也可能面临一些问题。例如,专利许可叠加效应,也可能增加交易成本。在一揽子许可或者专利池许可过程中,生产企业如何识别问题专利,避免违反反垄断法和反不正当竞争法的强制性规定,也是需要考虑的问题。如何建立一个合法、有效和成熟的交易机制,仍然是一个值得探讨的问题。

价格机制主要是运用价格杠杆,通过提高专利维持费的方式,来达到减少专利数量的目的;交易机制则是通过市场对资源的配置作用,实现降低交易成本的目的。价格机制和交易机制是两种不同的解决机制,各具优势。

六、结论与建议

进入21世纪,专利丛林现象和理论引起各国政府和学者们的广泛关注。本文以245篇英文文献为样本,系统地分析了专利丛林的概念内涵、测量、产生原因、危害和解决机制。针对我国研究现状,本文提出以下建议,以促进我国专利丛林理论研究。

首先,准确理解专利丛林的内涵。尽管在不同语境下“专利丛林”概念具有4种不同的含义,但是“专利丛林”概念的内涵在于:特定技术领域的大量互补性专利,被不同权利人分别所有。互补性专利与权利人分散是专利丛林的本质特征。只有同时具备这些特征的专利,才可能形成专利丛林现象。

其次,运用科学的测量方法,对我国专利丛林开展实证研究。发现并识别专利丛林,证明专利丛林在哪些技术领域存在,是我国学者应该努力的方向。只有通过实证研究,才能证明我国存在专利丛林现象,为解决专利丛林问题提供充分的证据。

最后,有针对性地采取应对专利丛林的措施。专利丛林现象深受一个国家的专利制度、创新模式和企业行为的影响。这意味着在不同国家和不同技术领域,专利丛林的密度和分布状态并不完全一致。因此,一种应对措施不可能解决所有专利丛林问题。在证明专利丛林客观存在的基础上,我国才能针对不同密度的专利丛林采取有效的应对措施。