杏鲍菇细菌性病害的发生及综合防控

摘要 在杏鲍菇工厂化栽培过程中经常出现细菌性病害,严重影响杏鲍菇的产量和质量。本文介绍了杏鲍菇细菌性病害的发生症状和发生原因,并提出了综合防控措施,以期为杏鲍菇工厂化栽培提供科学参考。

关键词 杏鲍菇;细菌性病害;综合防控

中图分类号 S436.46+1 文献标识码 B 文章编号 1007-5739(2019)11-0106-02

杏鲍菇是一种珍稀食用菌新品种[1],具有极高的营养价值。伴随着杏鲍菇工厂化栽培技术的迅速发展,病害发生越来越严重。工厂化生产杏鲍菇是在环境可控的条件下,按照工厂化管理进行的规模生产,生产车间、发菌房、出菇房重复利用[2],很易造成细菌积累,形成病害,严重影响杏鲍菇的产量和质量,不利于杏鲍菇产业的发展。现总结杏鲍菇细菌性病害的发生症状及原因,并提出综合防控技术,以期为杏鲍菇工厂化栽培提供参考。

1 发生症状

杏鲍菇在菌丝生长阶段、子实体生长阶段均会出现细菌污染。在母种PDA培养基上表现为半透明或不透明菌落。在培养料出现细菌性污染时,则表现为变质、腐烂,局部“湿斑”,打开棉塞,有腥臭味。若回接到PDA培养基培养,可见细菌菌落。出菇阶段主要的细菌性病害是由假单孢杆菌引起[3],初期吐水为深黄色,表皮出现水渍状污点,慢慢发脓,造成子实体萎缩[4]、停止生长或子实体不能正常分化、长成球形,打开子实体可见黄褐色黏液,最终子实体腐烂[5]。

2 发生原因

一是灭菌不彻底[6]。由于病原菌广泛存在于有机质中,营养丰富的培养料若灭菌不过关,容易造成污染。灭菌压力、灭菌温度和灭菌时间未达到要求、冷空气放气不足或升温过快造成假压、灭菌锅内菌瓶排放过紧、灭菌结束后开门时气流倒吸等均可引起细菌性污染。二是环境消毒不过关。环境卫生差,细菌数量积累多,接种过程未严格按照无菌操作要求进行,造成细菌感染。三是菌种老化,抗性降低,容易感染细菌。四是菌丝培养阶段受到损伤、抗性低,在进入出菇房后,空间湿度迅速升高,容易暴发病害。

3 综合防治措施

3.1 选用抗性强、纯度高的菌种

一是选用抗性强的优良菌种,要求菌丝洁白、浓密、健壮、均匀。二是菌种纯净、无污染、菌龄合适、生活力旺盛。三是在制作菌种的各个环节要注意杜绝病原菌侵染,注意无菌操作。

3.2 保持环境卫生

栽培场所要求厂房周围无污水、污物,远离垃圾场、禽畜场等,确保水源水质清洁,保持环境干净、排水沟通畅,减少污染源。菇房及四周环境可用漂白粉水或石灰水喷洒地面。在菌袋培养过程中,应勤检查,发现污染袋立即处理,可重新高压灭菌或焚烧,清除污染源。接种室保持清洁,接种前后均需紫外消毒30 min,接种时操作人员必须严格遵守无菌操作规程。

3.3 培养健壮菌包

将木屑过筛,确保配方合理、含水量适中;选用优质塑料袋,填料严实,封口严密,搬运时避免被毛刺刺破。在菌包培养过程中,要控制培养室环境条件,控制菌包中心温度不超过25 ℃,同时保持温度稳定,空间相对湿度控制在60%,且黑暗培養,加强通风换气,提高菌丝体抗逆力。

3.4 保证培养料灭菌彻底

一般杏鲍菇培养料121 ℃高压灭菌3 h即可。需要强调的是菌袋达到121 ℃温度条件会较锅内滞后,故应用灭菌器测温探头测得两者时间差,适当延长灭菌时间,保证培养料的灭菌温度、压力和时间。在灭菌装锅时,应注意合理排列菌袋,不要装得太满,减少单位面积的灭菌袋数。灭菌要求菌袋受热均匀,先排出锅内冷空气,按灭菌操作程序进行彻底灭菌,中途不掉压、不掉温;灭完菌自然冷却,待温度降到80 ℃左右或锅内压力接近0时再放气取出栽培袋。栽培袋取出后,先通微风使其自然冷却至约40 ℃,再开启制冷机,防止突然低温导致病菌感染。

3.5 调整栽培管理措施

3.5.1 养菌房管理。相对低温培养菌丝,由原来的25 ℃降至22 ℃,使菌丝生长旺盛、浓密、洁白;同时保持养菌房干燥、整洁,每周消毒1次,气雾消毒和消毒剂交替进行。勤检查,发现污染袋立即处理。

3.5.2 出菇房管理。栽培包进库前,空库房用风冷臭氧机(功率50 g/h)密闭消毒2~3 h,通风干燥2~3 d;出菇制冷后第6~8天(吐黄水期)不喷水,降低出菇房湿度。同时出菇房管理以偏干为主,前期适当降低出菇房湿度,以控制在85%左右为宜。

3.6 药物防治

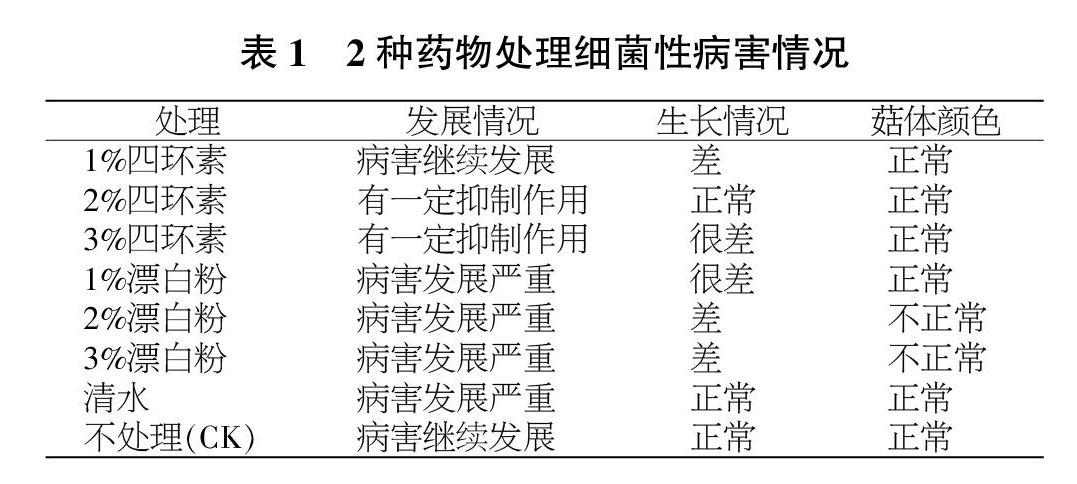

杏鲍菇出现细菌性病害后,采用普通漂白粉(含氯石灰粉)和人用四环素颗粒2种药物进行处理。发现出菇菌袋被污染,子实体不分化、长成圆球状、里面有黄色黏稠液或子实体表面出现斑点状黄色脓液时,将上述2种药物按照表1的设计进行喷施,以后每天观察,直到采菇结束,观察杏鲍菇生长情况,最后评价子实体生长情况、菇体颜色、细菌性病害发展情况。从表1可以看出,四环素浓度为2%、3%时对细菌性病害有一定的抑制作用,但浓度为3%时对菇体生长有影响;浓度为1%时对细菌性病害防治效果不明显,病害继续发展。漂白粉浓度为1%、2%、3%时对细菌性病害无抑制作用,病害继续发展,甚至越来越严重;而且漂白粉会影响菇体生长,造成菇体长势差。因此,发生细菌性病害后,可采用2%四环素药水对病株进行喷施,有一定的防治效果。

4 结语

杏鲍菇细菌性病害防治应坚持预防为主、综合防治,严格控制每个生产环节,严格按操作规程实施。在栽培袋进入出菇培养前彻底消毒出菇房,在温度刺激栽培袋诱导出菇期间保持较低的空间湿度,减少菇体感病几率。若发现细菌性病害,距采收 8 d,采用2%四环素药水对病株进行喷施,降低空间相对湿度至85%。不建议采取整间菇房喷药的办法来控制细菌性病害。采收后及时清理残菇、断根,清除菌包,保证菇房清洁,以有效防止杏鲍菇菌袋隐性污染。

5 参考文献

[1] 张志鸿.杏鲍菇工厂化高效栽培关键技术研究[D].福州:福建农林大学,2013.

[2] 吴振琴,李峰.浅谈工厂化栽培杏鲍菇细菌病害的防治[J].食用菌,2013,35(6):65-66.

[3] 黄建春.设施化栽培杏鲍菇的病害控制[J].食用菌,2009,31(3):70.

[4] 支月娥,黄建春,汪毅,等.杏鲍菇细菌性病害病原菌研究[J].食用菌,2009,31(2):60-61.

[5] 许红春.食用菌病虫害危害分析与防治关键控制点[J].乡村科技,2017(30):68-69.

[6] 李宇伟,连瑞丽,刘永录.杏鲍菇生产中常见问题及防范对策[J].郑州牧业工程高等专科学校学报,2009,29(4):30.

基金项目 福建省中青年教师教育科研项目(JAT171092);福建省科技计划项目(2018N2002)。

作者简介 黄艺宁(1979-),男,福建龙海人,硕士,讲师,从事食品生物技术研究工作。

收稿日期 2019-03-05