贸易自由化、人口流动与地区犯罪率

周申 何冰

摘 要:文章探讨了中国贸易自由化进程对犯罪活动的影响及其发生作用的机制。研究基于中国产品层面的关税数据,构建差异性的地区贸易保护指标,衡量各地区贸易自由化程度,进而利用2000—2011年省级面板数据,运用固定效应模型与工具变量法实证检验贸易自由化与犯罪率之间的关系及潜在人口流动的影响机制。结果表明:中国加入WTO后,贸易自由化显著推升了犯罪率水平,且贸易自由化程度越深入的省份,犯罪率提升程度越高,地区效应显著;贸易自由化主要通过增加外来人口流入等渠道推升了犯罪活动。因而,中国在进一步对外开放过程中,要注重处理好贸易自由化带来的负面效应和由此产生的额外社会成本,更加注重流动人口权益的保障,消除劳动力市场扭曲,最小化贸易自由化可能带来的不利影响。

关键词:贸易自由化;人口流动;犯罪率

文章编号:2095-5960(2019)01-0001-12;中图分类号:F061.5;文献标识码:A

一、引言

改革开放以来,中国经历了高速的经济发展,但在发展过程中也伴随着犯罪率不断攀升的社会现象,中国的犯罪率在20世纪80年代以来呈现着明显的增长趋势,尤其无论是侵财犯罪数还是刑事犯罪数在2000年左右有一个十分明显的跳跃,犯罪率这一显著的上升现象被称为中国的“第五次犯罪高峰”(章元等,2011)。[1]根据经济学理论和确凿的经验证据,中国的经济发展相当程度上得益于我国的对外开放政策,尤其是中国在2001年加入WTO后的贸易自由化,这期间进出口贸易都得到了迅速的发展。我们发现中国的第五次犯罪高峰在时间上与中国加快对外开放、加入WTO具有较强的一致性,那么我国贸易自由化进程的加快与犯罪高峰的出现是简单时间上的重合还是具有因果关系,显然是值得我们深入研究的重要课题。经济冲击对犯罪活动的效应还没有统一的结论,且这种效应的影响机制更是较少被研究(Dix-Carneiro et al.,2017)。[2]关于贸易自由化与犯罪率的关系的研究方面,Iyer& Topalova(2014)[3],Dix-Carneiro et al.(2017)[2]利用巴西贸易自由化作为外生的经济冲击,研究均发现贸易自由化提升了犯罪率水平,且贸易自由化程度越深入的地区,犯罪率提升程度越大,他们认为贸易自由化通过影响劳动力市场条件变动作用于犯罪活动。国内目前对这一问题还没有专门的研究,仅有少数研究犯罪率相关问题时加入开放程度这一控制变量(谢旻荻和贾文,2006;陈屹立,2008)。[4][5]考虑到贸易自由化程度在一国内由于各地区优势不同而存在发展不均的状况,贸易自由化的这种一国内部程度不均的状况会引起劳动力自发的再配置,劳动力会自发地向更具比较优势的行业、地区流动,贸易的这种再配置效应首先体现在劳动力的迁移上。中国的经验证据表明,经济开放,特别是贸易开放对国内劳动力流动具有正向作用,推动了人口城乡转移、由内陆地区向沿海地区转移的城市化进程(易苗和周申,2011;郭东杰和王晓庆,2013)。[6][7]而相关研究表明,流动人口可能与犯罪率具有正向的因果关系。有学者发现大规模人口流动是犯罪率提升与犯罪率地区间差异的原因(陈刚、李树和陈屹立,2009;程建新、刘军强和王军,2016);[8][9]王同益,(2016)[10]利用1997—2013年中国省级面板数据实证发现:在存在制度扭曲的条件下,外来人口比重增加会提高刑事犯罪率,若放松户籍管制,可有效地降低刑事犯罪率。

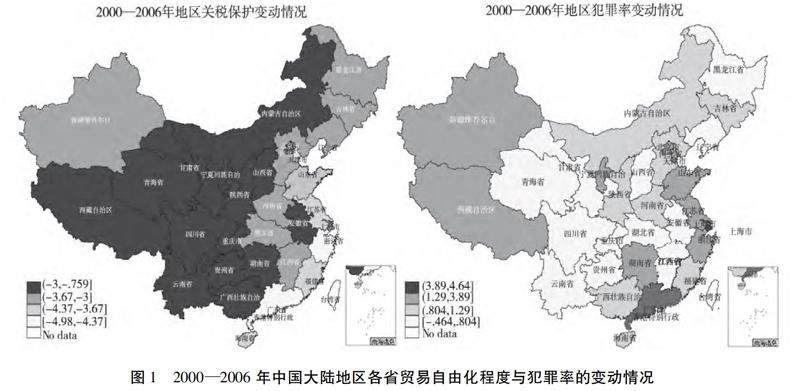

本文测算的中国国内不同地区贸易自由化程度存在的差异,以此为基础探究不同地区贸易自由化程度对犯罪率是否存在影响。图1显示2000—2006年地区贸易自由化变动程度和犯罪率变动程度,图1中左边显示2000到2006年中国加入WTO完成入世关税削减承诺后各省加权关税保护变动情况,颜色越浅代表贸易自由化程度越深入,从图中可以看出沿海地区贸易自由化程度最高;图1中右边显示2000到2006年中国各省犯罪率变动情况,颜色越深代表犯罪率变动越大,即犯罪率在2006年相对于2000年提升程度越大,由图可以看出,沿海地区犯罪率变动同样较大。由图1我们可以看出,我国各省贸易自由化程度与犯罪率均存在异质性,且贸易自由化程度越深入的地区,犯罪率提升越多。这种贸易自由化与犯罪率程度的同方向的变动是否具有因果关系,且贸易自由化的地区差异是否是犯罪活动也存在地区差异的一个重要原因?倘若我国贸易自由化与犯罪率之间存在某种因果关系,那么其内在机制是什么?目前国外研究贸易自由化与犯罪率的文献还相对缺乏,国内仅有少量研究犯罪率的文献将贸易水平作为控制变量引入,尚缺乏关于中国贸易自由化与犯罪率之间的关系的系统实证研究。

有鉴于此,本文利用2000—2011年中国30个省(市、自治区)的省级面板数据,试图为以下三个层面的问题提供较为系统可靠的经验证据:(1)贸易自由化与犯罪率有什么關系?(2)贸易自由化在我国内部地区间的差异是否导致了犯罪率也存在地区差异?(3)贸易自由化通过何种机制影响我国犯罪率?本文的边际贡献可能体现在,首先,已有关于中国贸易自由化与犯罪率之间关系的研究还相对缺乏,本文的研究可在一定程度上填补这一空白;其次,本文采用减弱内生性的方法构建贸易自由化指标,并利用双向固定效应模型和工具变量法有效克服可能存在的内生性问题,提升了贸易自由化与“第五次犯罪高峰”之间的关系分析以及相关影响机制研究的结论的可靠性。此外,本文的研究主题和结论,对于相关的政策与防治措施的制定和实施具有较为重要的借鉴意义。

二、理论机制分析

贸易自由化导致了包括劳动力在内的生产要素的区域再配置和集聚,经济活动高度集聚区域犯罪活动的潜在收益率会有所上升。我国在改革开放后,尤其是加入WTO后,农村人口向城市转移、内陆地区人口向沿海开放地区转移,这种劳动力要素的大规模流动推动的城镇化进程无疑会对地区间的福利以及外来居民和本地居民的福利产生极大的影响,犯罪作为福利的一种衡量必然也受到贸易自由化的影响。由于区位优势,贸易开放程度在中国地区间存在差异,沿海地区的开放程度要远大于内陆地区,大城市集聚了更多非法获利机会,犯罪潜在的收益更高(Glaeser&Sacerdote,1999)。[11]

(一)国内要素市场扭曲导致贸易自由化推动的城镇化过程“量高质低”,可能助推流动人口犯罪活动的增加

由于沿海地区存在开放的先发优势,通过高工资水平和就业需求吸引劳动力流入。农村人口与外地人口的流入,会推高城市化进程,然而由于户籍制度的限制,贸易自由化引起的城市化是低质量的城市化。大部分流动人口,尤其是农村人口进入城市,但他们只是常住在城市而不是在地“市民化”,低质量的城市化没有为吸纳大规模的外来人口做好准备,在本地居民与外来人口中实行差别化的福利体系。大量的犯罪经济学文献表明城市化会导致犯罪率的提高,伴随着大规模城市化而来的流动人口是犯罪活动增加的主要原因,歧视性的制度会使外来人口犯罪的预期收益增加,降低犯罪成本,助推犯罪率的提升。

城市化过程中流动人口与犯罪联系起来主要是流动人口与当地居民面临不同的劳动力市场条件,普遍的观点认为,移民较当地居民来说面临的劳动力市场环境更加恶劣,他们的就业机会更少而工资水平更低(Borjas,1998)。[12]中国改革开放以来,尤其是加入WTO后,大量乡村人口和农业人口持续向城镇部门和非农部门迁移,内陆地区人口持续向沿海发达地区迁移。这种人口的高流动性和向大城市集聚性以及户籍制度的限制,促使中国城市内部出现了新的“二元分割”。劳动力市场上存在的各种制度性歧视可以解释流动人口与当地居民工资差距的绝大部分(Meng&Zhang,2001)[13],另外排除流动人口在外的福利体系更加增大了当地居民与流动人口之间的福利差距。根据Becker(1968)[14]的犯罪经济学理论,流动人口面临的这种更差的劳动力市场条件,降低了流动人口犯罪的机会成本,流动人口与当地居民间的收入差距的扩大同时也提高了流动人口的犯罪的预期收益。此外,流动人口与当地居民具有不同的社会网络结构,由于城市内部二元结构的存在,大部分为农民工的流动人口,一般生活聚集在“城中村”,流动人口缺乏对当地城市的认同,这也不利于流动人口社会融入,因此流动人口往往具有内向型社会网络。内向型的社会网络致使其流动性具有自发性,往往依靠熟人介绍、老乡帮带等形式寻找工作机会,自发性产生的流动过度集中于大城市,尤其是特大城市,使城市超负荷运转,“大城市病”日益显著(辜胜阻等,2006)。[15]一方面封闭的社会网络不利于流动人口获得合法工作的信息而降低了他们的合法收入,这也可能增加他们的犯罪倾向;另一方面也意味着流动人口面临的社区监督和控制也更为宽松,这也可能通过降低其犯罪行为被受害人或其他社区居民发现的概率及犯罪后受到的非正式社区惩罚等渠道增加其犯罪倾向(陈刚、李树和陈屹立,2009)。[8]因此,流动人口的增加会推高犯罪率。

另外,根据Merton(1938)[16]的犯罪的压力理论,伴随着中国改革开放和城镇化而来的大量农村转移人口和城市流动人口,他们离开熟悉的社会环境和生产方式,尤其对于农民工他们离开传统的农业社会,进入现代社会和工业生产方式当中,几乎是在一夜之间经历了社会价值和准则的巨大变动,必然会遭遇剧烈的社会心理变化以及由此而来的精神压力(张丹丹等,2015)。[17]尤其是流动人口呈现出大城市集聚的特征,大城市贸易开放程度更高,外来文化冲击更剧烈,会对传统的思想文化产生更激烈的冲击,面临的诱惑也更多,容易引发犯罪活动的上升。流动人口面临着更多的诱惑以及与当地居民的福利差异,由于自身条件的限制,在非正规部门就业面临着不稳定性与激烈的竞争,更容易感到不公平,更容易产生自卑情绪,导致心理失衡。这种情况下,他们有可能利用非法途径期望快速获得更多的财富来维持自尊自信等。

(二)贸易自由化在驱动人口迁移和集聚过程中,对集聚地本地人口带来了较大压力,可能导致本地居民犯罪率上升

除了考虑贸易自由化过程中人口大量流动引起的外来人口犯罪增加的现象外,外来人口的增加还会对本地居民的福利状况造成影响。首先,由于资源约束的限制,外来人口在城市的过度集聚,超过城市本身的承载能力,造成对本地居民生活空间的挤占。城市人口的快速增长,对有限资源的竞争会促使居民间竞争加剧,可能会引起犯罪率的上升。此外,相关研究认为城市外来劳动力与本地劳动力之间存在一定的相互替代关系。目前中国流动人口中大多为低技能水平的非熟练劳动力的流动,外来非熟练劳动力的冲击会对本地低收入居民造成较大的冲击,非熟练外来劳动力的流入使得城市低收入群体的工资性相对收入下降,进而拉大城市内部收入差距(邵宜航等,2016)[18]。由于外来人口的竞争,本地低收入群体的工资会下降,甚至会退出就业市场,部分低收入居民福利状况恶化,降低了其犯罪成本,犯罪倾向也会相应增加。最后,由于外来人口往往缺乏信息搜索、辨别和筛选的能力,易于“上鉤”;且流动人口往往处在社会底层,与易犯罪人群相互接触的频率较高,处在复杂的环境中,犯罪分子易于得手和方便逃匿,给不法分子可乘之机,部分不法分子针对流动人口的犯罪活动也日益增加。相关统计表明,流动人口面临着流动人口与常住人口的双重夹击,无论在侵财犯罪还是暴力犯罪中,流动人口都是绝对的受害人(童敏,2013)。[19]

三、指标与数据

(一)指标构建与数据来源

本文计量模型中的被解释变量是各省的刑事犯罪率。参照现有关于犯罪率方面的研究,本文采用“每万人中检察机关批准逮捕人数”来作为各省的犯罪率的衡量,并在稳健性检验部分汇报了使用“每万人中检察机关决定起诉人数”作为被解释变量的结果。检察机关批准逮捕人数、检察机关决定起诉人数来源于相应年份的《中国检察年鉴》,个别缺失数据利用移动平均法补齐;常住人口数来源于国家统计局的“国家数据”网站①①常住人口数据网址:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103 。

本文的核心解释变量,地区贸易自由化指标,借鉴Topalova(2007,2010)[20][21],周申和何冰(2017)[22]的方法,利用产品层面的关税数据计算我国细分行业的关税税率

②②根据众多文献的做法,不可贸易行业的关税税率按照零作处理。 ,由于不同的地区最初的行业分布具有异质性,利用不同地区初始行业结构作为权重计算地区层面的贸易保护程度指标,地区贸易保护程度削减得越多表明该地区贸易自由化程度越深入。省级贸易保护程度测度公式如下式(1):

tariffdt代表的是d省在t年的贸易保护程度,tariffjt代表行业j在t年的行业关税,Workerdj2000代表d省j行业在加入WTO前一年的初始行业就业人数,Total Workerd2000代表d省在2000年的所有行业总就业人数(包括可贸易部门和不可贸易部门)。本文通过世界银行的WITS数据库获得了中国HS8位码的产品历年进口关税数据。本文需要将HS8位码的进口关税数据转换为GB/T2002二位码行业数据。由于HS8位碼进口关税数据所基于的协调编码版本不一致,首先,我们根据联合国统计司提供的转换表,将产品层面的进口关税数据统一转换为HS2002版本。然后根据Upward et al.(2010)[23]提供的HS2002产品层面8位码与GB/T2002行业转换表,将产品层面的关税数据运用算数平均计算两位码细分行业关税。各地区面临相同的行业关税水平,不具有异质性,但是由于地区所具有的行业结构存在异质性,以地区行业结构作为全国层面行业关税的权重计算地区层面的关税保护水平,即地区贸易保护程度。这里的行业结构用地区的行业就业来表示,本文选取《中国第二次基本单位普查资料汇编》提供的各省行业数据进行计算,该资料提供的是2001年的各省各行业的就业数据。考虑到一个省份连续的两年内,行业层面的劳动力就业结构发生大幅度改变的可能性较小,本文用2001年的就业结构数据来代替2000年的就业结构。

关于本文使用的贸易指标。由于中国加入WTO,需要按照相关的标准削减关税、非关税壁垒,关税的变动是外生的,且全国层面的行业关税不受地区指标的影响,但tariffdt的计算方法意味着对非贸易部门人口比重十分敏感,可能有与贸易自由化无关的因素影响地区犯罪率的混淆结果(曾国彪和姜凌,2014)[24],tariffdt可能是内生变量。因此,利用可贸易行业作为权重计算的地区关税保护水平Trtariffdt作为tariffdt的工具变量,考虑到初始关税水平越高,加入WTO后下降幅度越大,同时也用地区初始关税水平tariffd2000与加入WTO后的时间虚拟变量的交互项作为工具变量。

本文在研究时考虑人口流动因素可能作为贸易自由化影响犯罪率的中间机制,因此构建以下中间机制变量:人口流动指标,分别用外来人口比重、暂住人口比重衡量人口流动情况。其中外来人口比重=(暂住人口数+迁入人口数)/常住人口,暂住人口比重=暂住人口数/常住人口。在研究人口流动作为中间机制影响犯罪率时,我们还引入户籍人口迁入率、迁出率等指标考察户籍人口流动的影响,人口流动指标数据来自于历年《全国分县市人口统计资料》、《全国暂住人口资料汇编》、《中国统计年鉴》。

本文实证除以上变量外,基于已有犯罪率相关文献还引入影响犯罪率的其他控制变量:城乡收入差距、15—64岁人口比重、性别比、教育水平①①本文以6岁及6岁以上人口的平均受教育年限来度量教育水平,本文把小学、初中、高中和大专及以上的受教育年限分别记为6年、9年、12年和16年,则各省教育水平的计算公式为:H=6PRI+9MID+12HIG+16JUN。其中,PRI为受小学教育程度的人口占比,MID为受初中教育程度的人口占比,HIG为受高中教育程度的人口占比,JUN为受大专及以上教育程度的人口占比,数据来源于历年《中国人口与就业统计年鉴》 。 和人均福利支出。数据分别来自历年《中国统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》。

(二)统计性描述

图2显示中国大陆地区31个省(市、自治区)分别在2000年、2006年、2009年和2011年面临的关税保护水平,由图2可以看出各省(市、自治区)面临的关税保护水平具有差异性。加入WTO后,相对加入WTO前的2000年各省、市的关税保护程度在2006年有大幅度的削减,到2009年还有小幅度的削减,2011年各地区的关税保护水平基本与2009年保持一致。由图2可以发现加入WTO后,关税削减到2011年基本达到稳定的程度,这也是本文选择2000—2011年面板数据做实证分析的原因。

由于西藏数据的缺失,本文的实证利用30个省(市、自治区)的2000—2011年的面板数据。表1提供了后文实证分析中的相关变量的定义以及统计性描述。为了直观起见,本文报告的描述性统计均未取对数。

四、贸易自由化与犯罪率的关系

(一)基准回归

为了检验贸易自由化对犯罪率的影响,我们建立如下式(2)的计量模型:

关于估计方法,由于各省(市、自治区)之间存在异质性,且犯罪率也受时间趋势的影响,本文的基准回归采用双向固定效应模型,地区效应和时间效应控制了不可观测的制度和文化等因素对犯罪率的影响。为了结果的稳健性,本文同时采取随机效应模型进行估计。基准回归结果如表2所示。从表2中第(1)列、第(2)列的回归结果可以看出,当分别采用固定效应模型和双向固定效应模型控制住地区效应和时间效应后,关税保护水平tariff的系数为负,且双向固定效应模型的系数相对于固定效应模型变大,并在001的水平下显著。这表明整体来说,中国加入WTO后的贸易自由化对犯罪率的提升有推动作用,且贸易自由化程度越深入的地区,犯罪率提升的程度越大。第(3)列随机效应模型①①Hausman检验中,p=00060,拒绝随机效应模型,选择双向固定效应模型。 的估计结果的主要解释变量系数的大小与显著性与双向固定效应结果非常类似,这也说明本文得到结论的稳健性。表2中同时展现了各控制变量的系数及其统计显著性,第(2)、(3)列结果显示收入差距、性别比、15—65岁人口比重、省级平均受教育水平以及人均福利支出对犯罪率的影响非常有限。

(二)工具变量法

由于地区关税保护程度指标的计算方法,地区贸易自由化程度会受到非贸易部门的影响较大,如果地区非贸易部门比重较大则会对地区贸易自由化程度的度量产生较大的偏差,可能会产生与贸易自由化无关的因素影响犯罪率的混淆结果。因此为了解决这种测量性误差,我们利用各地区可贸易部门细分行业结构作为细分行业关税的权重构建指标Trtariff,作为tariff的工具变量。同时,我们知道加入WTO后,地区关税保护水平受到初始地区关税保护水平的影响,鉴于中国加入WTO的时点为2001年12月,因此,利用时间虚拟变量post与2000年初始关税保护水平的交互项作为tariff的工具变量。其中post为虚拟变量,若年份在2002年及以后记为1,反之记为0。

鉴于中国加入WTO后,在2000—2006年間关税、非关税壁垒经历大规模的削减,到2011年关税削减基本结束。因此本文分别对2000—2006年的面板数据和2000—2011年的面板数据进行回归,探究不同时期贸易自由化对犯罪率的影响,回归结果如表3所示。表3中工具变量法回归结果显示,第(1)列、第(2)列回归结果均通过弱工具变量检验和过度识别检验。地区贸易保护程度的系数无论是对于2000—2006年的面板数据还是2000—2011年的面板数据,回归结果均为负且在1%的水平下显著,这表明在考虑到内生性和测量误差的情况下,本文的回归结果仍然稳健。这表明贸易自由化对犯罪率具有显著的推动作用,且贸易自由化越深入的地区,犯罪率的提升越大。通过对比第(1)列和第(2)列回归系数的绝对值,可以发现,第(2)列系数绝对值要大于第(1)列系数的绝对值,这说明贸易自由化对犯罪率的正向影响不仅发生在2000—2006年间,而且一直持续到2011年。

五、贸易自由化影响犯罪的潜在人口流动机制检验

(一)贸易自由化与人口流动

为了检验贸易自由化与人口流动之间的关系,我们建立如下计量模型(3):

其中lnYdt分别代入外来人口比重的对数、暂住人口比重的对数、户籍人口迁入率的对数、户籍人口迁出率的对数,其他设置与(2)式相同。

表4回归结果显示了贸易自由化与人口流动情况的关系,检验了贸易自由化对中国人口流动的作用。表4中的第(1)和(2)列为双向固定效应的回归结果,第(3)和第(4)列为工具变量法的回归结果,实证结果显示,无论是利用外来人口还是暂住人口衡量的人口流动情况均显示,贸易自由化提升了人口流动比率,贸易自由化程度越深入的地区,流动人口比重越大。由文中图1中国贸易自由化进程在沿海地区较为深入,表明沿海地区的贸易自由化进程的深入是吸引外来人口的主要原因,这可能是由于个人的迁移选择主要受工资水平和就业机会的影响。得益于开放的“先发优势”,沿海地区较高的工资水平和就业需求吸引了大量的内地劳动力,提高了沿海地区流动人口比率(郭东杰、王晓庆,2013)。[7]

表5回归结果显示了贸易自由化与户籍人口流动的关系,实证结果显示,无论是对于户籍人口流入还是户籍人口的流出,贸易自由化并不影响户籍人口的流动。这可能是因为,由于存在着户籍管制,户口指标长期遵循“总量控制”的原则,没有随着外来人口规模的扩大而成比例地增加,外来人口获得当地户口的概率越来越小(王同益,2016)。[10]贸易自由化进程的推进,由于户籍制度的限制,并没有影响户籍人口的流动,这也间接表明贸易自由化不是通过影响户籍人口的流动而影响犯罪率的变动的。

(二)贸易自由化影响犯罪率的人口流动中间机制检验

为了验证贸易自由化影响犯罪率的人口流动潜在机制,我们建立如下计量模型式(4):

式(4)中因变量是犯罪率的对数,为了检验贸易自由化是否通过人口流动来影响犯罪率,设置自变量EcoCondt分别代入外来人口比重的对数和暂住人口比重的对数,并引入贸易保护水平与相应地区经济社会条件交互项,来分析贸易自由化影响犯罪率的人口流动流动机制。控制变量与式(2)中相同,估计方法采用双向固定效应模型和工具变量法。

贸易自由化影响犯罪率的人口流动机制检验的回归结果如表6所示。表6中第(1)和第(3)列是分别用外来人口比率和暂住人口比率衡量的人口流动情况的双向固定效应回归结果,第(2)列和第(4)列是相应的工具变量法的回归结果,我们主要关注工具变量法的回归结果。实证结果表明,无论是以外来人口还是暂住人口衡量的流动人口比率都显示流动人口比重的提升会推升犯罪率水平。产生这种结果的原因是由于户籍制度的限制,城市内部的“二元结构”促使流动人口相较于本地居民无论是在收入还是福利待遇上都具有显著的差异,心理上和待遇上的差别导致流动人口进而提升了犯罪率水平。对比表6中第(2)和第(4)列与表3中第(2)列的主要解释变量地区贸易保护程度的系数与显著性,在控制了人口流动因素后,地区贸易保护程度的系数绝对值变小,显著性水平也下降。结合表4的回归结果,这表明贸易自由化确实通过推动人口流动推升了我国犯罪率水平。一方面贸易自由化程度越深入的地区吸引更多的人口流动,而由于我国户籍制度的限制,大部分流动人口面临恶劣的工作与生活条件,社会保障缺失,流动人口更加脆弱,从而提高犯罪倾向;另一方面,中国加入WTO后,贸易自由化进程的加快,吸纳了更多的流动人口进入沿海开放地区,进一步加强了流动人口向沿海地区集聚的效应,但开放地区并未做好相应的准备,城市人口的快速增长伴随的是低质量的城市化和制度的缺失并超过大城市的承载力,更多的人口为了有限的资源进行竞争,从而推升犯罪率。进一步观察交互项的系数,无论何种方式衡量的人口流动与地区贸易保护程度的交互项的系数均为负,且在1%的水平下显著,这表明存在人口流动影响贸易自由化与犯罪率关系的调节机制,在流动人口规模更大的地区,贸易自由化推升犯罪率的程度更高,这也进一步表明贸易自由化与人口流动影响犯罪率的交互机制的存在。

(三)稳健性检验

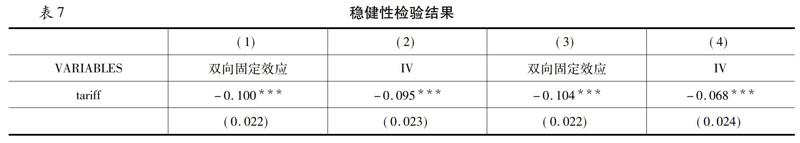

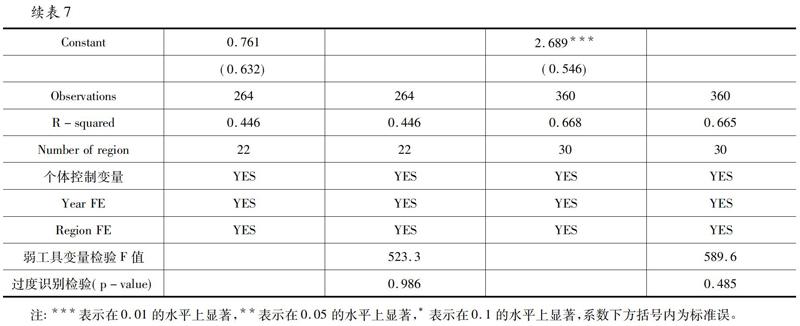

考虑到直辖市与少数民族自治区地区的特殊性,本文采取排除直辖市、少数民族地区对基准回归进行重新检验,另外,用万人起诉率代替逮捕率作为犯罪率的衡量重新进行稳健性回归。回归结果如下表7所示。表7中第(1)、(2)列为排除直辖市与少数民族自治区地区的实证回归结果,表7中第(3)、(4)列为用起诉率衡量的犯罪率的回归结果,两种稳健性检验的实证结果均表明贸易自由化提升了犯罪率水平,且贸易自由化程度越深入的地区,犯罪率提升程度越大这一结论的稳健性。

六、结论与政策建议

本文利用中国加入WTO这一特殊事件形成的外生冲击,研究贸易自由化对犯罪率的影响,并且探究贸易自由化是否通过影响城市化过程中的人口流动进而影响犯罪率这一机制。借助中国省级面板数据,利用固定效应模型和工具变量法进行实证分析。本文得出以下结论:贸易自由化进程的深入推升了犯罪率,且贸易自由化对犯罪率的这种正向作用具有地区效应,即贸易自由化程度越深入的地区,犯罪率的提升越大;贸易自由化对犯罪的这种正向效应和地区效应会通过城市化过程中人口流动这一中間机制进行影响,沿海地区贸易自由化程度较高,因此吸纳更多的外来人口,外来人口的集聚以及户籍制度的限制都是推升犯罪率的原因。

对外开放对经济增长具有拉动作用,但犯罪率的攀升也是发展过程中付出的社会成本,因此,要处理好对外开放、经济增长与社会和谐之间的关系,根据本文的结论,我们提出以下几方面的政策建议:首先,中、西部地区具有相对充裕的劳动力,人口净流出省份也主要集中在中西部地区,打破贸易自由化地区发展程度不均的局面,借助“一带一路”的契机,积极推进“离土不离乡”的劳动力转移政策,发展中西部地区对外贸易既能吸引流出人口回流、又能吸引农村剩余劳动力,对当地经济增长也具有正向的作用;其次,积极推进户籍制度改革,健全农业转移人口落户制度,有序推进农业转移人口市民化,保障以农民工为主体的流动人口享有与当地居民相同的福利体系;再次,打破城镇化发展不平衡的局面,加快新型城市化建设,培育发展中西部地区城市群,着力发展小城市,提高城市化质量。最后,增强和完善我国公民的诚信记录体系并实现全国范围内的共享,对流动人口中易于犯罪的个体劳动者加强教育、监督和全方位犯罪预防。

参考文献:

[1]章元,刘时菁,刘亮.城乡收入差距、民工失业与中国犯罪率的上升[J].经济研究,2011(2):59-72.

[2]Dix-Carneiro R,Soares R R,Ulyssea G.Economic Shocks and Crime:Evidence from the Brazilian Trade Liberalization[J].American Economic Journal:Applied Economics,2018,10(4):158-95.

[3]Iyer L,Topalova P B.Poverty and Crime:Evidence from Rainfall and Trade Shocks in India[R].Business Scho- ol BGIE Unit Working Paper No.14-067.

[4]谢旻荻,贾文.经济因素对犯罪率影响的实证研究[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2006(1):114-120.

[5]陈屹立.中国犯罪率的实证研究[D].山东大学,2008.

[6]易苗,周申.经济开放对国内劳动力流动影响的新经济地理学解析[J].现代财经(天津财经大学学报),2011(3):6-14.

[7]郭东杰,王晓庆.经济开放与人口流动及城镇化发展研究[J].中国人口科学,2013(5):78-86,127.

[8]陈刚,李树,陈屹立.人口流动对犯罪率的影响研究[J].中国人口科学,2009(4):52-61,111-112.

[9]程建新,刘军强,王军.人口流动、居住模式与地区间犯罪率差异[J].社会学研究,2016(3):218-241,246

[10]王同益.外来人口、户籍制度与刑事犯罪[J].人口研究,2016(2):63-74.

[11]Glaeser E L,Sacerdote B.Why is there More Crime in Cities?[J].Journal of Political Economy,1999,107(S6):S225-S258.

[12]Borjas G J.The Economic Progress of Immigrants[R].NBER Working Paper No.6506.

[13]Meng X,Zhang J.The Two-Tier Labor Market in Urban China:Occupational Segregation and Wage Differentials between Urban Residents and Rural Migrants in Shanghai[J].Journal of Comparative Economics,2001,29(3):485-504.

[14]Becker G S.Crime and Punishment:An Economic Approach[J].Journal of Political Economy,1968,76(2):169-217.

[15]辜胜阻,易善策,郑凌云.基于农民工特征的工业化与城镇化协调发展研究[J].人口研究,2006(5):1-8.

[16]Merton R K.Social Structure and Anomie[J].American Sociological Review,1938,3(5):672-682.

[17]张丹丹,王也,Xin Meng,Lisa Cameron.农民工犯罪类别的决定因素——基于监狱调查数据的实证分析[J].经济学(季刊),2015(1):83-112.

[18]邵宜航,汪宇娟,刘雅南.劳动力流动与收入差距演变:基于我国城市的理论与实证[J].经济学家,2016(1):33-41.

[19]童敏.流动人口刑事被害人及被害预防[J].犯罪研究,2013(3):48-54.

[20]Topalova P.Trade Liberalization,Poverty and Inequality:Evidence from Indian districts[M].Globalization and Poverty.University of Chicago Press,2007:291-336.

[21]Topalova P.Factor Immobility and Regional Impacts of Trade Liberalization:Evidence on Poverty from India [J].American Economic Journal:Applied Economics,2010,2(4):1-41.

[22]周申,何冰.贸易自由化对中国非正规就业的地区效应及动态影响——基于微观数据的经验研究[J].国际贸易问题,2017(11):13-24.

[23]Upward R,Wang Z,Zheng J.Weighing Chinas Export Basket:The Domestic Content and Technology Inten- Sity of Chinese Exports[J].Journal of Comparative Economics,2013,41(2):527-543.

[24]曾国彪,姜凌.贸易开放、地区收入差距与贫困:基于CHNS数据的经验研究[J].国际贸易问题,2014(3):72-85.