社会工作对临终患者主体性转换的伦理策略*

许丽英 童 敏 翁智超

主体性是一个重要的哲学范畴,是指作为主体的人的本性、地位、作用和价值,以及在对象性活动中所表现出的人的自觉性、能动性、创造性等[1]。临终关怀主体性的概念是美国学者Feifel于1977年提出的,因反驳当时医院制度过于强调科学与延长患者的死亡时间,而指出“我们关注的是疾病和死亡,而不是一个人”[2],由此临终关怀开始转向关注人的主体性。伴随临终关怀服务的推进,临终患者作为生命存在的主体价值及意义已凸显出其重要性。目前,临终关怀主体性理论在指导实践中仍面临一些困难,绝大多数临终患者在后期身体状态极差,生命质量极低,经历着极端疼痛、意识不清、长期卧床、丧失自理能力甚至是完全昏迷生不如死等一系列生存困境[3]。因此,如何在临终患者身体每况愈下、进入濒死期、最后经历死亡的过程中动态与客观地把握主体性状态、评估主体性困扰因素、协助自我生命意义层面的积极转换,是研究的核心问题。

1 问题的提出

我国自1994年出台第一项有关临终关怀的政策《医疗机构基本标准(试行)》[4]到2017年原国家卫生与计划生育委员会发布《安宁疗护中心基本标准和管理规范(试行)》和《安宁疗护实践指南(试行)》[5],逐渐形成了一整套较为完善的临终关怀政策体系。特别是《安宁疗护实践指南(试行)》提出以临终患者和家属为中心,以多学科协作模式运作,使得临终关怀在减轻疼痛及其他症状控制的基础上,更加关注患者作为生命主体的自我意识及生命价值。为此,临终关怀服务显得越来越重要,特别是社会工作已经介入临终关怀服务体系并开展专业服务。自2001年上海新华医院宁养院启动国内第一个临终关怀社会工作项目、2008年李嘉诚基金会在全国各地宁养院配备专职社会工作者、2009年深圳启动临终关怀器官捐献与社工服务项目、2012年上海启动“社区为本”临终关怀社工服务项目,到2016年中国生命关怀协会临终关怀社会工作专业委员会的成立[6],我国临终关怀社会工作虽已有十多年的实务探索与沉淀,但到目前为止有关临终患者主体性的研究仍比较缺乏,从而阻碍了社会工作服务的进一步深入。第一,从实务上看,死亡、意义、悲伤、孤独、自由和尊严等主题是临终阶段患者所面临的关键挑战[7],如果这些主题得不到妥善处理,临终患者将出现情绪低落、负罪感、依赖、绝望和无意义的体验,甚至导致严重的后果,如丧失生存意愿、加快死亡进程[8]。第二,从学术上看,现有文献聚焦于临终关怀社会工作的发展路径、角色定位[9]及方法技巧[10-11],也有学者开始对临终关怀主体性地位进行论证[12],但他们都没有解答核心的问题,即临终患者存在哪些主体性困境,如何进行积极转换。本研究拟就这一核心问题开展研究,跟踪临终关怀社会工作服务,探索临终患者主体性转换的社会工作策略,从而反思社会工作服务的基本逻辑,拓宽社会工作者对临终患者主体性的深层次理解。

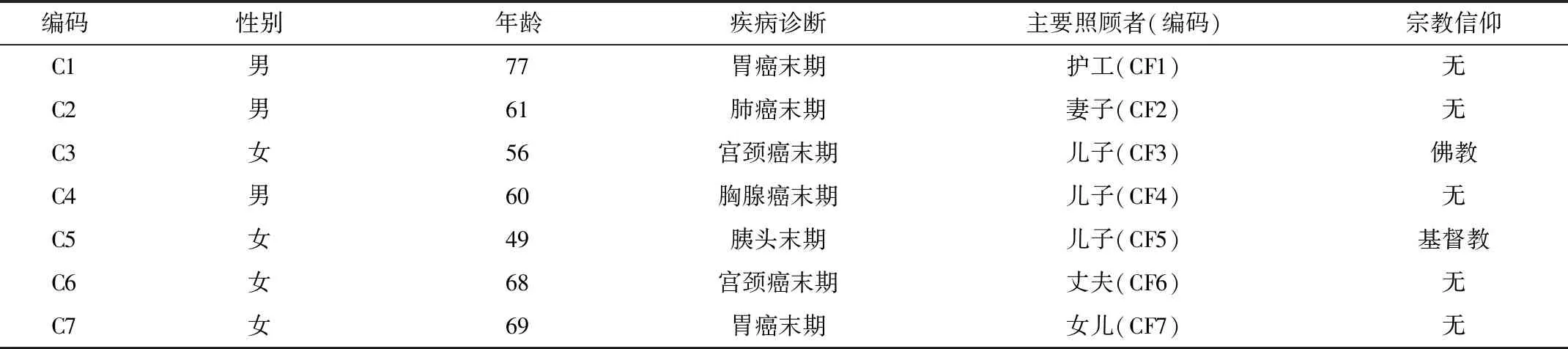

针对临终患者在不同阶段的不同生存状态,尤其是濒死期的患者往往出现躯体不适或意识模糊,无法正常沟通,本研究选择以7个居家临终患者的家庭为研究对象,以个案研究法为主要研究方法,个案跟进的内容围绕着临终患者的身体和疾痛经验、自我意识、与他人的关系和死亡议题等,后期对个案资料进行整理和归纳,形成研究数据,见表1。

表1临终个案的一般资料

编码性别年龄疾病诊断主要照顾者(编码)宗教信仰C1男77胃癌末期护工(CF1)无C2男61肺癌末期妻子(CF2)无C3女56宫颈癌末期儿子(CF3)佛教C4男60胸腺癌末期儿子(CF4)无C5女49胰头末期儿子(CF5)基督教C6女68宫颈癌末期丈夫(CF6)无C7女69胃癌末期女儿(CF7)无

2 临终患者主体性面临的伦理困境

临终患者界定为医学上判定其生存期不超过6个月,处于疾病晚期,生命体征出现不可逆退化的患者[13]。他们不仅承受着来自身体和精神等多个维度上的苦痛,同时也面临主体性逐渐削弱和丧失的伦理困境。

2.1 对身体的失控与无力感

临终患者的身体每况愈下,往往伴随着不同程度的癌痛、呕吐、便秘、水肿、下床困难、睡眠差等身体功能异常和不适反应,给他们的日常生活造成了巨大的困扰。大多数临终患者带痛生存,经历着常人无法想象的重症体验。疾痛严重影响临终患者的生存质量,长期卧床使得有些患者背部皮肤溃烂,腿肿僵硬让行走变得困难,呕吐、便秘会带来身体和情绪的低落。

C5:身体不舒服,有痛,这两天胃很不舒服,番泻叶泡水喝了胃很不舒服,还会吐,吐的都是水和吃的不消化的东西……我现在坐也不是,站也不是,躺也不是,人很难受,只能靠着床闭闭眼,不能躺,躺着更难受,日子很难过……

临终患者诉说着他们因身体状况越来越差、生活限制越来越大而带来的无力感。

C5:以前因为忙着工作没去过什么地方,现在因为生病也去不了那些地方了……从知道这个病以后,我儿子就辞职在家陪着我。

C7:我以前身体都很好,谁知道会忽然得了这种病,我女儿让我搬过来住好照顾我,这里是6楼,爬楼梯,我也爬不下去了,这些日子就一直在家里……

2.2 对自我的厌弃与病耻感

长期卧床、疾痛经验与自主功能受限严重消耗临终患者的心理能量,对个体生命主体性的影响是摧毁性的,带来了临终患者对自身力量和外在世界的怀疑和悲观情绪。大多数临终患者对病痛生活感到绝望无助,产生自我厌弃。

C1:我经常给我养女打电话,她都没有接,社工替我给她打电话她也没接。我觉得很难过,女儿为什么都不接我的电话,她是不是不想见我?她是不是嫌弃我这个爸爸……

C2:我生病之前有很多朋友,我们天天约在一起打牌……但是生病以后都没人看我,他们都忙啊忙啊,没有人搭理我……社工问我要不要联系有车的志愿者送我去医院,不可能的,他们怕传染又觉得不吉利,哪里会有人愿意用自己的车载我去肺科医院检查呢?不信你现在就问!

社会对癌症的刻板印象、偏见和歧视会引起患者产生严重的自我病耻感,患者可感知被排斥、拒绝、责备或贬低的内心体验[14],自我主体意识和尊严感极低。

C4:我平时不在福州,我是莆田人,因为儿子来到这里才搬到这里。我儿子在这里有一份还不错的工作。家里房间不多,我前妻天天说我还不死,又烦儿子,儿子很为难。我儿子也没说让我搬到柴火间,是我主动提的,我不想让我儿子为难(流泪)……

2.3 对家人的依赖与愧疚感

临终患者在渐渐失去他们的能力和控制感,他们从具备独立自主生活能力的个体逐渐转变成生活、饮食、吃药、大小便等都依赖他人照顾的病患角色,自主能力不断弱化。

CF3:我觉得压力很大,每天半夜要起来给妈妈换尿布喂药,哎,妈妈哪里有难受就会叫我,一时一刻都不能离开我……

CF5:本来我今天要去医院拿止痛药的,但是我妈妈不想我出去……她现在都离不开我。

临终患者由于对家庭的依赖越来越强和自身主体性的逐渐削弱,进而产生无用感、无价值感以及对家人深深的愧疚感。

C3:我觉得我都很没用,老是拖累两个孩子,我两个儿子啊,从读书开始都很懂事,我都没帮助他们什么,房子也没给他们买,我还生病了,还拖累他们……大儿子和媳妇呢,我也没帮他们带孩子。小儿媳妇马上要生了,要亲家来给她带孩子……哎,我都帮不上两个孩子的忙……

C5:生病这么久,我很难过,我拖累了整个家庭,我儿子辞职守在我身边,我母亲也生病了,我妹妹每天两头跑,太辛苦了……

2.4 对远行的预期与难舍离

医疗团队的临终告知、身体机能严重退化、家人紧绷着的脸、亲戚频繁探访等重要讯号中,临终患者意识到自己即将远行。在临终患者世界里,这一趟远行是不会回程的远行,是一场生死告别。大多数临终患者在远行前往往难以舍弃这个世界,不愿与身边的亲人告别,并对未完成的事情表现出深深的遗憾。

C4:我每天盯着柴火间的天花板,只要活到60岁就可以了,只要过完60岁生日也不算短命了,也不要再给儿子添麻烦了……(提到儿子又红了眼眶)

C6:我从家乡嫁到这里,已经好多年没有回去了,现在身体这样,恐怕再也回不去了……(深深的遗憾)

对临终患者而言,最难舍弃的往往是家庭的重要成员,尤其是自己的孩子。

C5:我老公去世好几年了,我剩下的时间也不多了。我儿子就一个人了,他还没有结婚,也没有找到满意的工作,我真是放不下他……他小时候有去教堂,后来都没有过教会生活,我不知道以后他怎么生活下去……

2.5 对死亡的不安与恐惧感

在临终阶段,癌症患者除了生理和情感上的痛苦之外,更重要的是对死亡的无知、不安与恐惧。人在临死前精神上的痛苦远大于肉体上的痛苦,精神痛苦是由于一个人的死亡意识,失去关系,丧失自我,失去目的和控制而造成的[15],表现为无意义、无望、死亡恐惧和宗教忧虑。

C5:我老公癌症后期的时候走得很痛苦,没想到我也得了这种病……我对上帝是很亏欠的,之前因为工作忙,只有周末才有空去教会……我知道上帝是爱我的,只是我太亏欠他,我也不知道他会不会来接我走……

没有信仰的临终患者精神痛苦更为明显,在不安、矛盾和痛苦中度过生命最后时光。

C7:现在腿肿的很厉害,老人家以前说女人腿肿不好……哎,我还这么年轻,我也不知道自己死后会往哪里去……有时候也会想这些问题,但也不想想太多,还是尽量逼自己多吃一口,这样身体有些力气,多活一天。

3 临终患者主体性转换的伦理对策

临终患者的身体和精神状况越来越差,主体性逐渐弱化,在困境中绝望、痛苦地走向死亡,其家属也充满迷茫、内疚和亏欠。因此,亟需社会工作者采取伦理对策对临终患者主体性困境进行积极转换,从而实现临终患者的生命意义感、自我价值感、家庭贡献感、个体尊严感和死亡接纳感。

3.1 透过疾痛诠释和生命回顾提升生命意义感

要改善临终患者的处境,需要对疾痛进行重新梳理和诠释。疼痛主宰了人,使人产生极度的脆弱感。社工从改变意义和经验的恶性循环[16]作为切入点,将临终患者聚焦于对付疾痛的种种尝试、成功经验和自身能力上。社工透过引导协助他们去探寻、发现、肯定自己拥有一套独特的经验、方法和能力。

C5:这个靠枕很好用,如果我哪里难受就放哪里。我肚子难受,就会把它按在肚子上,这样舒服很多。我靠着的时候,把它垫在腰上,腰就不会那么吃力……

社工对C5的疾痛应对经验进行积极肯定,并让C5看到了自身能力,增强自我意识。此时,C5一脸微笑,转向关怀大学生志愿者在学校的生活和住宿情况。临终患者从一个被照顾、被关心的角色转向主动关心他人的角色,透过言语的反向关怀[17]和志愿者的积极回应获得心理、灵性的连结与互动,回归生命个体的主体性地位。

生命回顾是提升临终患者自尊、生命意义和生活质量的重要策略。社工协助临终患者回顾生命的整个历程[18],表达对人生经历的感受与想法,打开心结并接纳负面经历是人生的一部分,对负面经历进行积极的转换,以获得生命意义感。

C7:我原来每天生活都是唱歌、跳舞,和姐妹们聚会,日子过得很开心……虽然现在生病了,想想有这么好的女儿女婿,我女儿女婿这么孝顺,女婿和我的关系就像母子一样,我觉得我这一生已经很幸福了……

3.2 通过社交重建和内在和解提升自我价值感

为了解决临终患者的自我厌弃和病耻感,社工应跟进不同阶段临终患者的内在需求并在提升价值感层面开展工作。对生存期三个月至半年的临终患者而言,个体主体性的呈现来源于自我与外在世界的关系。临终患者自生病后,社会交往活动在减少。社工应评估临终患者是否存在社交方面的需求,在会谈中留意患者常常念及许久未见的亲友,并促进必要的社交连接,例如,社工联系了C2的朋友告知患者的挂念,朋友们陪他一起打了一次牌。

C2:那天他们(朋友们)过来我家,和我打了一次牌,我输了200块,这不是钱的问题,很久没有这么高兴了,有人来陪我了……

CF2:平时他卧床,精神萎靡,都要别人扶。前两天他朋友过来打牌,他精神状态非常好,饭都多吃几口……

针对C2有病耻感和疑虑,社工当着他的面给志愿者打电话。从电话中传递过来真诚爽快的声音到坐车过程的暖心体验,让临终患者真实体验到爱心人士对他的关怀及社会的温暖,提升生命存在的价值感。

C2:社工打电话问志愿者可以送我去肺科医院吗?志愿者很爽快地说可以啊,没有问题啊……我真的不敢相信,问社工这是真的吗?社工很肯定说这是真的,过两天他就送我过去。那天志愿者开着奔驰车来接我,车子干干净净,还在车后座给我放了矿泉水,开车送我去医院,我真的很感谢他,我永远都会记得这件事!

在生存期三个月左右,有些患者与别人的交流减少了,但心灵深处的活动增多了。“离开外在世界,回到内在自我,与心灵对话”是临终患者的必然需要。此时社工工作的重心应转向临终患者内在自我层面工作,帮助患者达成内在自我与外部世界的和解、内在自我与自我的和解,实现临终患者内在的平静与和谐。

C1:听大学生志愿者讲他们在大学里也很忙,要参加志愿者活动,要参加学生会,课程也是满满的……我念念不忘也没有用,算了吧,算了吧,我也理解我女儿在大学里应该也很忙,我原谅她了,我给她留信息:女儿,我知道你很忙,我原谅你了,我希望你有个很好的未来,你要好好地、幸福地生活下去……

3.3 透过家庭联结和爱的表达提升家庭贡献感

针对临终患者对家庭的依赖和愧疚感,社工要用系统生态视角去梳理家庭问题。临终患者面临的问题往往与生活安排、家庭沟通等问题有关,社工要从这些复杂问题中帮助家庭寻找到自身处理问题的独特方式、态度和优势,将优势强化。临终关怀事业最核心的部分是增进家庭的联结,促进家庭的陪伴、爱与支持。社工协助家庭成员通过回忆家庭故事看到患者为家庭所做出的贡献,激发家庭成员对患者深深的爱。

CF5:我想起我刚工作的时候离家比较远也比较忙,一个月回家一次。我母亲大夏天骑车去我上班的地方看我,和我一起吃西瓜……我妈妈是那么地爱我。

社工应协助家庭看到患者的依赖与愧疚感,鼓励家庭成员充分去表达对患者的爱和支持,让爱能够陪伴并支持临终患者度过最艰难的时刻,直到生命的终点。

CF3:我和妈妈说:“妈,这辈子我做你的儿子我很幸福,没有你说的愧对,也没有那些对不起。”妈妈听了很心安,没有太多的担忧和顾虑。

C6:我拖累了这个家庭,拖累了我女儿……昨天晚上我女儿坐在我边上说:“妈妈你不要这样想,你以前那么辛苦,你想你搬那么多鸡蛋去底下卖,然后把这个房子弄起来,你又要养我,又帮我带孩子带这么多年,你现在生病了,就应该我来照顾你。你不要难过!妈妈,我很爱你,我希望你活得久一点……”我女儿很少和我这样说,我女儿还能想到我年轻时卖鸡蛋很辛苦,一点一点存钱才能够盖房子,把孩子养大……

3.4 通过远行安排和心愿达成提升个体尊严感

要缓解难舍的情绪,需要临终患者做好远行安排并达成心愿。让临终患者在最后阶段仍保持对生命的控制感和个体尊严感,是实现主体性转换的重要策略。临终患者在生命最后能为自己做主,让他们根据自己的需要去做自己想做的事情,如遗体捐赠、亲人会面、遗产处理、挑选遗照、死亡地点(医院/家中)和寿衣的选择、守孝人选的意向和葬礼设计等。远行准备与安排往往是家庭成员在尊重临终患者想法的基础上共同达成的。

C4:儿媳妇一直娘家婆家两头跑,娘家帮忙带孙子。社工和志愿者那天来看我的时候,她抱着半岁的孙子,来柴火间看我。儿媳妇温柔地和我打招呼,还和孙子说“那是爷爷”。我真的太高兴了……真的我太开心了。

CF6:我们向宁养院借了轮椅,全家人陪她回浙江,去完之后她很开心,我们家属也很开心。她也不痛,我们也没花多少钱,我们都很开心。

在基督教信仰中,赋予远行有不一样的意义,远行只是暂时的分离,远行前最主要的告别就是祷告交托,建立与神的联系。

CF5:主任和我说我妈妈可能就剩这一两周了,我也做好准备了。社工告诉我要和我母亲多说话,要和我母亲道谢道爱道别,我也和她说了。昨天晚上两点多的时候,我在大厅坐着,我听到她在里面一直说话。我后面进去问她“妈,你在说什么?你是不是一直在祷告?”她应了我一声“嗯”。

C5:我和上帝祷告说,我们都是客旅在地上,如果神来接我,我愿意和他一起回天家。只是,我放心不下我的孩子啊,他还没有完全信主,我的时间越来越少了,我要为他祷告……

3.5 透过生死陪伴和灵性支持提升死亡接纳感

在濒死期,家庭高质量的陪伴、死亡过程的同在和灵性支持能够有效缓解临终患者的不安与恐惧。濒死期的患者身体各器官的功能趋于衰竭,各种迹象[19]显示生命活动即将终结、死亡即将来临。社工提前告知家庭成员如何判断患者病情恶化和生命终结的迹象,指导照顾濒死患者的技能,强调濒死前的陪伴,在生理、心理、灵性等不同层面给予患者最后的关怀,实现临终者安详而平和、舒适而尊严、无憾无怨地离开人世。

CF7:我真的很感谢社工和我讲这些话,后期我也不慌乱了,我妈妈临走前我也没看到她眉毛皱起来,止痛药用得很好,她表情也很缓和,这样我们就放心了,我们也知道她不痛……我们家里人都陪在她身边,她临走的时我们也知道怎么做,用毛巾给她擦身,擦完身以后给她换上干净、宽松的衣服,然后脸也给她整理干净,手指甲也给她剪了,让她保持很舒服很干净……后面她意识不清,就快不行了……她随时会走,我们就陪在她的身边,一直握着她的手,和她说话,“妈妈,我知道你最放心不下的是……我会好好照顾他,我好爱你,你为这个家做了这么多,我们很爱你……”我妈妈走得很平静很平静。

灵性支持是一个多维现象,涵盖了内心的平静与幸福感,也涉及与信仰有关的问题。信仰指的是与更高的力量,更大的力量或神的联系[20]。C5进入昏迷状态,持续半个月不吃、不喝、不拉,整个过程仅仅使用了止痛贴,但患者的脸部却非常平静,没有任何痛苦反应。C5在濒死期咀嚼肌衰退导致嘴唇颤抖干裂,视线完全模糊,但依旧强撑活着。社工判断患者放不下唯一的儿子,提醒儿子要打开母亲心结,当天晚上儿子和母亲说了这段话。

CF5:妈妈,我爱你,上帝更爱你,神与我们同在。你看神爱我们,他还让医生、社工、志愿者、教会的牧师和弟兄姐妹来关心我们这个家庭……你有什么放不下的,都交给神;你有什么顾虑的,也给神。不要担心我,这段时间我也感受到神的爱,我以后也会去教会的,他也会看顾我这一生,相信以后我们会在天家再聚的……

次日清晨,C5在家中平静地离开了这个世界,她的儿子在与社工的通话过程中去帮母亲的眼睛合上,并对他母亲说出下面一段话。

CF5:妈妈,你不要担心,你安心地去见上帝,其他都交给神,我们一定会在某一天重聚的。

社工参加C5的追悼会,她的儿子也很平静,他说他知道母亲去的是一个好得无比的地方。社工进一步肯定他在母亲生命最后的时间里给予的爱和陪伴,鼓励将这份力量继续保持并延续到未来的工作和生活中。

总之,社工在临终关怀服务中不能忽略临终患者身体每况愈下时主体性面临的多重困境,亦应采取积极的措施,提升临终患者的生命意义感、自我价值感、家庭贡献感、个体尊严感和死亡接纳感,让临终者在家人的陪伴中平静地、无痛苦地、有尊严地步入人生的终点,亦让家庭成员毫无遗憾、平静地接受亲人离世,真正达到生死两相安。