1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病死亡趋势及其影响因素定量分析*

李小攀 陈亦晨 周 弋 林 涛 肖绍坦 孙 乔 赵根明

复旦大学公共卫生学院1(200032) 上海市浦东新区疾病预防控制中心 复旦大学浦东预防医学研究院2

肛肠疾病是一类包含肿瘤性和非肿瘤性疾病的消化系统常见病,其流行状况与当地经济水平以及居民生活习惯、饮食结构的变化相关[1]。随着我国经济的发展和居民生活方式的日益西化,近年来以结直肠肿瘤为主的肛肠肿瘤发病率和死亡率日渐上升[2]。基于预防为主的疾病早期发现策略,我国的结直肠癌筛查工作已从试点逐步进入大规模人群实践[3]。作为我国开放开发的缩影,上海市浦东新区于2013年起开展结直肠癌人群筛查,由于结直肠癌病程较长,筛查对人群结直肠癌发病、死亡率的影响往往需通过长期观察和监测获得[4-5]。因此,本研究对1995—2017年期间浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病死亡资料和人口学资料进行分析,以期在短期内从侧面反映结直肠癌筛查效果,为制订相关防治策略提供参考。

资料与方法

一、资料来源

以上海市浦东新区1995—2017年户籍人口为研究对象,死因资料来源于浦东新区户籍居民死因登记系统。死亡监测以具有法律效力的死亡证明为基本资料。各社区卫生服务中心和区疾控中心按月收集死亡证明,进行死因编码和信息补充并将资料录入数据库。人口学资料来源于上海市浦东新区公安局。

二、方法

死因分类根据世界卫生组织2010年国际疾病分类第10版(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision, ICD-10)统一编码,其中非肿瘤性肛肠疾病的ICD-10编码范围包括K50-K52(非感染性炎性肠疾病,包括克罗恩病、溃疡性结肠炎、放射性、中毒性和其他非特指的胃肠炎和结肠炎)和K55-K63[肠道其他疾病,包括肠血管疾病(急性肠梗死、慢性缺血性肠炎、肠血管发育不良和非特指的肠血管疾病)、麻痹性肠梗阻和不伴有疝的肠梗阻(肠梗阻、肠套叠、肠扭转等)、肠憩室病(憩室病伴或不伴穿孔、脓肿等)、肠易激综合征、肛门直肠区的裂、瘘和脓肿、肠脓肿、穿孔或溃疡、下垂等]。分别按年份、性别和疾病类别进行分层,以粗死亡率、世界标化死亡率为主要分析指标,描述1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病死亡情况。

三、统计学分析

应用SPSS 18.0统计学软件,死亡率的计算以浦东新区户籍人口为基础,各年份平均人口数为相邻2年年末人口数的平均值。死亡年龄按生存天数计算[(死亡日期-出生日期)/365.25],率的标化参照以5岁为年龄段的1985年世界标准人口年龄构成,基于浦东新区各年龄段当年年中平均人口数和非肿瘤性肛肠疾病死亡数,对粗死亡率进行标化。以年均变化百分比(annual percentage change, APC)表示各相邻年份间率的变化量,采用Joinpoint线性回归模型分析各年份粗死亡率和标化死亡率的变化趋势,并采用率的差别分解法计算结直肠癌筛查项目开展前后各时期人口因素和非人口因素(技术进步、环境变化、遗传因素等)对疾病死亡率变化的贡献率[6-7]。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、概况

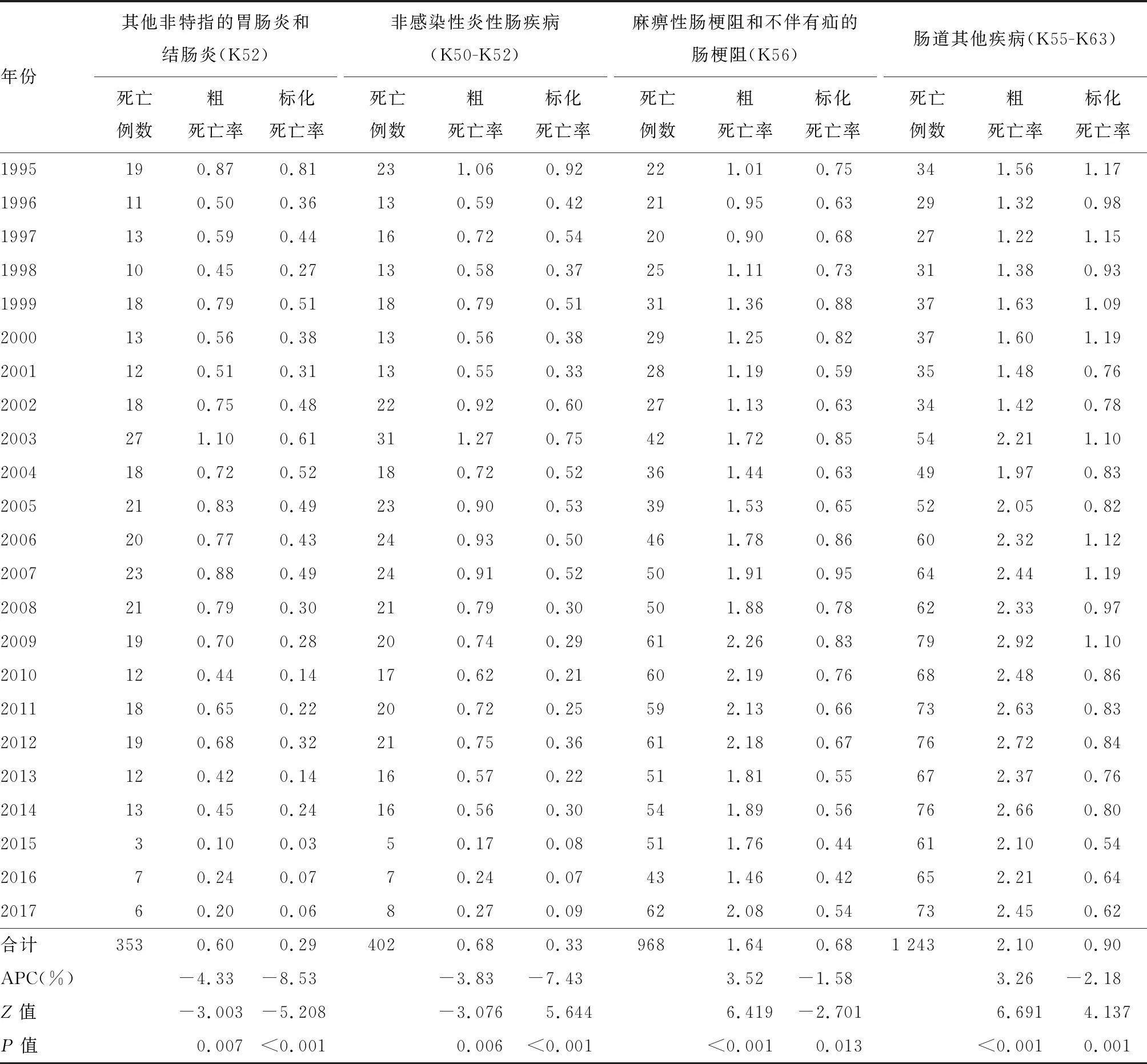

1995—2017年浦东新区累计报告户籍居民非肿瘤性肛肠疾病死亡1 645例,占全死因的0.39%,占肛肠疾病总死因的11.98%,合计粗死亡率为2.79/10万,标化死亡率为1.23/10万。其中男性730例,粗死亡率为2.48/10万,标化死亡率为1.32/10万;女性915例,粗死亡率为3.09/10万,标化死亡率为1.15/10万。非感染性炎性肠疾病死亡402例,粗死亡率为0.68/10万,标化死亡率为0.33/10万,其中其他非特指的胃肠炎和结肠炎死亡353例,粗死亡率为0.60/10万,标化死亡率为0.29/10万;肠道其他疾病死亡1 243例,粗死亡率为2.10/10万,标化死亡率为0.90/10万,其中麻痹性肠梗阻和不伴有疝的肠梗阻死亡968例,粗死亡率为1.64/10万,标化死亡率为0.68/10万(表1、表2)。

二、时间趋势分析

1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病粗死亡率呈上升趋势(APC=1.67,Z=2.891,P=0.009),标化死亡率则呈下降趋势(APC=-3.45,Z=-5.675,P<0.001)。按性别分层,男女性粗死亡率和标化死亡率的时间变化趋势与总体时间变化趋势相一致(表1)。

非感染性炎性肠疾病粗死亡率和标化死亡率均呈下降趋势(APC=-3.83,Z=-3.076,P=0.006; APC=-7.43,Z=5.644,P<0.001),其他非特指的胃肠炎和结肠炎粗死亡率和标化死亡率的时间变化趋势与之相一致(表2)。

肠道其他疾病粗死亡率呈上升趋势(APC=3.26,Z=6.691,P<0.001),标化死亡率呈下降趋势(APC=-2.18,Z=4.137,P=0.001),麻痹性肠梗阻和不伴有疝的肠梗阻粗死亡率和标化死亡率的时间变化趋势与之相一致(表2)。

三、年龄别时间趋势

1995—2017年浦东新区居民各年龄别非肿瘤性肛肠疾病死亡例数分别为:0~14岁 15例,15~44岁 43例,45~64岁152例,65岁及以上1 435例,各组粗死亡率均呈波动状态,时间变化趋势不明显(P>0.05)。65岁及以上年龄组粗死亡率1995—2009年呈上升趋势(APC=2.19,Z=2.160,P=0.044),2009—2017年呈下降趋势(APC=-6.85,Z=-3.040,P=0.007)。1995—2017年,65~79岁年龄组粗死亡率呈明显下降趋势(APC=-3.98,Z=-3.537,P=0.002),80岁及以上年龄组下降趋势亦较明显(APC=-1.42,Z=-2.493,P=0.021)(表3)。

表1 1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病各性别死亡率及其时间趋势(/10万)

表2 1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病各死因别死亡率及其时间趋势(/10万)

四、率的差别分析

1995—2017年浦东新区居民结直肠癌筛查开展前后(1995—2012年与2013—2017年)非肿瘤性肛肠疾病死亡率差别为-0.09/10万,人口因素和非人口因素对死亡率增加值分别为1.24/10万和-1.33/10万,贡献率分别为48.23%和51.77%。按性别分层,人口因素和非人口因素对男性死亡率增加值分别为1.18/10万和-1.34/10万,贡献率分别为46.70%和53.30%;对女性死亡率增加值分别为1.31/10万和-1.33/10万,贡献率分别为49.70%和50.30%(表4)。

以1995年为基准,筛查开展前(1995—2012年)非肿瘤性肛肠疾病死亡率差别为0.19/10万,人口因素贡献1.11/10万,贡献率为54.63%,非人口因素贡献-0.92/10万,贡献率为45.37%。人口因素和非人口因素对男性死亡率增加值分别为1.16/10万和-1.33/10万,对女性死亡率增加值分别为1.11/10万和-0.57/10万(表4)。

表3 1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病各年龄别死亡率及其时间趋势

以1995年为基准,筛查开展后(2013—2017年)非肿瘤性肛肠疾病死亡率差别为0.10/10万,人口因素贡献2.35/10万,贡献率为51.06%,非人口因素贡献-2.25/10万,贡献率为48.94%。人口因素和非人口因素对男性死亡率增加值分别为2.37/10万和-2.71/10万,对女性死亡率增加值分别为2.41/10万和-1.89/10万(表4)。

讨 论

肛肠疾病是临床常见病和多发病,对人类健康危害较大。近年来,随着居民生活方式和饮食结构的改变,肛肠疾病的患病率和构成比发生明显变化[1]。本研究结果显示,与我国肛肠肿瘤发病、死亡率逐年上升的趋势不同,1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病粗死亡率呈上升趋势,而标化死亡率呈下降趋势。粗死亡率上升可能主要与浦东新区人口老龄化程度增高有关。据浦东新区公安局数据,2017年浦东新区60岁以上人口已占户籍人口总数的29.93%。此外,浦东新区位于上海市乃至中国开放开发的前沿,是较大的人口导入区域,尤其是随着城市现代化的进程,市内其他区县部分老龄人口因拆迁等原因迁入,加之居民平均期望寿命的延长,导致老龄化加剧[8]。非肿瘤性肛肠疾病标化死亡率呈现下降趋势则可能归因于医疗技术的不断发展和普及,多数肛肠疾病可通过直肠指诊、结直肠癌筛查等方法在早期被发现并得到及时、有效的治疗[9]。

本研究中男性非肿瘤性肛肠疾病标化死亡率高于女性,可能与男性肛肠疾病发病和死亡危险因素暴露水平较高有关。男性吸烟、饮酒等不良生活习惯发生率高于女性,脂肪摄入量亦高于女性[10]。

年龄别时间趋势分析显示,1995—2017年浦东新区居民青少年和青年组(15~44岁)、中年组(45~64岁)、老年组(65岁及以上)非肿瘤性肛肠疾病粗死亡率均呈现波动态势,其中老年组粗死亡率1995—2009年呈上升趋势,2009—2017年呈下降趋势。进一步的分组分析发现1995—2017年低龄老年组(65~79岁)和高龄老年组(80岁及以上)粗死亡率均呈下降趋势,提示浦东新区居民肛肠疾病的防治工作已初见成效,但需进一步推进。非肿瘤性肛肠疾病死亡多集中于80岁及以上老年人,而目前上海市社区居民结直肠癌筛查工作的目标人群为50~74岁年龄组人群[11]。建议适当拓展筛查目标人群的年龄段,鼓励70岁以上的老年人主动参与筛查工作,从而进一步降低高龄老年组非肿瘤性肛肠疾病死亡率。

率的差别分析发现,筛查前后人口因素对非肿瘤性肛肠疾病死亡率增加值为1.24/10万,而非人口因素增加值为-1.33/10万,表明粗死亡率增加的主因是人口因素,结合不同年龄组死亡率的差异,提示人口老龄化是浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病粗死亡率增加的主因[8]。而基于1995年的死亡数据,分析发现结直肠癌筛查开展后(2013—2017年),死亡率增加绝对值中非人口因素的贡献增加,非人口因素带来的总死亡率减少更多,而2013年后的主要非人口因素即结直肠癌筛查的开展。结直肠癌病程较长,难以在短期内对长期筛查效果进行评估[4-5],本研究从非肿瘤性肛肠疾病的角度出发,可在短期内发现筛查对非肿瘤性肛肠疾病死亡率降低的贡献,从而有利于筛查项目的进一步推进。

表4 1995—2017年浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病死亡率变化影响因素定量分析

尽管上海处于我国居民健康信息化的前沿,死因登记又具有法律效力[8],但本研究纳入分析的非肿瘤性肛肠疾病种类繁多,且受限于不同等级医院报告和诊治水平的差异,研究结果反映真实疾病负担的可靠性有待深入探究,且无法反映临床治疗水平和其他因素对疾病死亡率变化的贡献大小。此外,受限于区县数据,儿童组(0~14岁)肛肠疾病死亡案例极少,多数年份缺如,故未纳入趋势分析。

综上所述,人口老龄化是浦东新区居民非肿瘤性肛肠疾病粗死亡率增加的主因;结直肠癌筛查是降低肛肠疾病死亡率的有效干预手段。加大高龄人群健康促进活动的力度,推进结直肠癌筛查工作,有利于提高区域内居民的健康水平。