民族旅游村寨居民社区关系对其生活满意度影响机制

——以黔东南肇兴侗寨为例

范莉娜,费广玉

(1.贵州民族大学 旅游与航空服务学院,贵州 贵阳 550025;2.贵州师范学院 旅游文化学院,贵州 贵阳 550018)

一、导言

近年来民族旅游村寨以其自然优美的生态环境、特色鲜明的民居建筑、异彩纷呈的民俗和热情淳朴的民风受到国内外旅游者的追捧,成为体验异质文化和回归自然的首选之地。随着大批旅游者涌入,客观上加速了外来文明对传统村落的冲击。当前,大部分研究关注的是村寨居民对旅游业的支持态度、行为结果及旅游带来的经济效益而往往忽略了当地人的内在感受。随着十九大做出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”这一重大判断,对普遍欠发达的民族旅游村寨来说要实现美好生活,尽快脱贫并不是唯一目标,个体对幸福的心理感知也是根本需求。生活满意度是心理性需要的重要表征,是个体基于自身设定标准对其生活质量的主观评价,是衡量生活质量的关键指标[1-2]。探寻影响生活满意度的诸多因素已然成为生活质量研究领域的重要使命。

在过去30年中,西方学术界的大量研究表明尽管社会人口学特征、人格和其他心理因素解释了生活满意度的主要差异,但社会及物理环境对其仍有重要影响[3-4]。当今主流学界将社区定义为适合两个维度的概念:地域维度和关系维度[5]。作为一种特殊类型,少数民族村落的存在和发展往往是以地缘、亲缘关系的构建为基础的,他们常以“大分散,小聚居”的空间形态分布,独立性显著[6]。而这种深深嵌入在人人与人地关系网络之中的原住民对当前生活的满意度与社区的物理和社会环境更有着千丝万缕的联系。本文将“人际关系”和“人地关系”设立为社区关系的两个维度[7],以社会资本和地方依恋为理论视角来构建“人地关系-人际关系-生活满意度”理论模型,利用黔东南肇兴侗寨这个典型民族旅游村寨村民的抽样数据为例进行实证检验,借以识别社区的这种关系“嵌入”对个体生活满意度的影响。

二、社区关系与居民生活满意度相关研究回顾

1.社区人际关系与生活满意度

社会资本理论是个宽泛的理论体系,其核心理念是认为嵌入在社会关系中的情感、规范、信任能够影响个人态度与行为,并能给个体和集体带来收益[8]。在社区层面,社会资本往往指存在于社区成员之间的信任、信赖关系,并表现为社区整体的凝聚力。社会资本的一大功效就在于提高居民对社区的满意,相互信任和依赖的人际关系能够提高居民对社区的整体满意度[9]。而在个人层面,Coleman(1988)认为社会资本是一种个人资源,具有重要的社会支持作用[10]。社会支持可以提供物质或信息上的帮助,增加人们的喜悦感、归属感,提高自尊感和自信心。Helliwell 和Putnam 认为居民与邻居和朋友的互动对其主观幸福感具有正向影响,特别表现在对生活满意度的提升[4]。众多学者都得出过类似的结论,社会资本对生活满意度有显著影响,社会资本中的普遍信任作为信任者对被信任者行为的一种心理预期,可以带来更深入的合作、社会凝聚与互惠,尤其在遇到危机时,出于信任,往往会提供一种非正式的保险,进而增加福利、改善生活[4,11]。具有广泛社会网络的家庭及其成员能获得较多的社会支持,有助于他们成功处理外部冲击、克服各种困难,增加喜悦感与归属感,提高自尊感和自信心,减少脆弱性与不确定性,从而产生较高的生活满意度[12-13]。

传统的中国社会是一个典型的熟人社会,人们的日常生活和社会行为都深深嵌入在各种社会关系之中[14],中国有句俗话叫“远亲不如近邻”,这表明了中国传统伦理对邻里关系的重视程度,这种关系的意义对西部乡村社区尤甚。邻里互动能在小范围内提供合理的互帮互助,提高邻里间的安全感和信任感,在生活中互通有无,共同解决生活难题[15]。人们可能更愿意在复杂多变的环境中与邻居建立和谐的社区关系,从而获得社会支持、归属感和社会认同。邻里间的关系更多地取决于个人之间的密切关系,而不是按照正式的规定[16]。因此,强“人际关系”下的社区居民生活满意度会更强。

2.社区人地关系与生活满意度

在人文地理学中,“地方”并不是个单纯的空间概念,它是被个人及社会赋予特定价值和意义的社会构建。当个体在人地互动中赋予地方特定的意义并形成一种正面积极的情绪联结时,“地方依恋”便由此产生了。地方依恋是近20 多年来国外游憩地理学和环境心理学的研究热点[17]。学术界对地方依恋还未形成较为统一的概念。常用的定义认为地方依恋指人与特定地方之间建立起的情感联系,以表达人们倾向于留在这个地方并感到舒适和安全的心理状态[18]。地方依恋可以简要概括为人们对惯常环境与非惯常环境的认同与归属感。因此,人们最容易对居所或社区产生依恋[19]。作为一种人地关系的表征,它能够引起一种安全感,构建自尊和自识,形成人与文化、经历、群体认同的一种联结。

过去10年中对居住环境影响居民生活满意度的研究不断上升,表明人们的幸福满意度受其所处物质环境和社会环境的影响。国外很多研究表明,地方依恋确与生活满意度存在相关性,Bogdan(2012)等探讨了校园环境中大学生地方依恋与生活满意度之间的关系[20];Wiles(2009)等以新西兰奥克兰老年人为研究对象,得出对地方的归属感与依恋感有利于维持其认同感与幸福感,有助于提高老年人适应能力,使他们从居住的地方获得安全感[21]。多数学者认为地方依恋与居民社区发展期望、社区满意度、社区安全感、社区发展积极性等因素具有密切的关系,地方依恋会提高个体对社区的满意度,增强个体维护、炫耀社区的意愿[17,22]。因此,强“人地关系”下的社区居民生活满意度会更强。

3.社会资本和地方依恋

传统上,社会理论家忽略了建筑和自然(物理)环境在将群体结合在一起的重要性,也就忽略了物理环境在社会影响过程中所起的作用[23]。社区的物理环境可以通过象征人们所属的社会群体来促进积极的社区意识[24]。作为社区内部关系的两个维度,“人际关系”与“人地关系”之间具有高度相关性。地方依恋倾向于是一个稳定的变量,互信互助的人际关系被认为是培育居民地方感的因素之一。一些学者甚至将“地方社会关系”界定为地方感的一个维度[25-26]。那些对家乡感到依恋的人会产生更强烈的社区意识、邻居关系和互助感,这些都是社会资本产生的基础[27]。Franzini(2005)、Kyle(2004)、Sampson(1997)等学者在对地方依恋与诸如安全感的其他变量之间的关系进行研究时都发现社会资本所起的中介作用[28-30]。

三、研究方法与数据来源

(一)研究区域与调研过程

肇兴侗寨素有“侗乡第一寨”美誉,拥有800 多年历史,因深处崇山峻岭之中而保存了特有的民风民俗。目前全寨有1143 户、4500 多人,是我国最大的侗族聚居村落,也是民族旅游村寨的典型代表。肇兴侗寨2016年全年接待旅游者人数近220 万人次,实现旅游综合收入18.8 亿元,旅游经营收入成为当地群众增收的主要来源,占当地人均收入的40%。

调研以问卷调查为主,深度访谈为辅,数据收集于2017年8月3日-8月10日期间由研究团队对肇兴侗寨社区居民进行面对面访谈完成。本研究在村寨随机发放问卷300 份,回收291 份,通过剔除回答不完整和明显矛盾的问卷19 份,最终获取有效问卷272 份,有效问卷回收率为90.7%。

(二)变量说明

1.因变量:生活满意度

本研究的因变量是居民的生活满意度。这里使用的指标测量方法是在调查中直接询问被调查者对生活的总体满意程度。被调查者可以从“非常不满意”、“不满意”、“一般”、“满意”和“非常满意”五个选项中选择。其中,1 代表“非常不满意”,5 代表“非常满意”。数值越大,满意程度就越高。尽管这种主观生活质量的测量很简单,但研究表明这一指标具有心理测量学的充分性,有充分的效度和信度。虽然复合性指标的测量方法可能提供对个体生活满意度更准确、更丰富的信息,但大量的社会学和心理学研究也证明,用上述一个简单的问题在社会调查中仍然可以比较好地反映人们的生活满意度水平[3,31]。

2.自变量:地方依恋

地点依恋采用Lewicka(2005)的量表来测量,该量表由七个项目组成,既有对地方积极感受的描述,示例问题包括“当我离开的时候会想念(P1)”、“在这里感到舒适安全(P2)”、“我是这里的人,我属于这里(P3)”、“以这里为荣(P4)”、“希望和自己亲近的人都住在这里(P5)”。也有描述负面情绪的两个反向问项,示例问题包括“急切的想搬走(P6)”、“渴望感受外面的世界(P7)”[32]。社区居民基于likert-5 点评分方法进行评价(1=非常不同意;2=不同意;3=中立;4=同意;5=非常同意)。本研究中使用标准化的平均分来衡量“地方依恋”,该量表信度系数为0.73,这表明该量表具有较好的信度。

3.中介变量:社会资本

社区人际关系使用 Perkins 和 Long(2002)、Dallago(2009)等研究中的 3 个问项进行测量:“大家说‘你好’并经常停下来在村里互相交谈”、“我可以信任这里的人们”、“我可以寻求邻居的帮助”[33-34]。与其他社会资本衡量标准相比,这里的问项强调非正式的社区社会互动,突显的是一种邻里互动而不是参与有组织的公民活动。社区居民基于likert-5 点评分方法进行评价(1=非常不同意;2=不同意;3=中立;4=同意;5=非常同意)。本研究中使用标准化的平均分来衡量“社会资本”,该量表信度系数为0.72,这表明该量表具有较好的信度。

4.控制变量

个体间差异大是民族传统村落村民群体的一个重要特征,因此选择性别、年龄、年收入、文化程度数等人口相关研究中常见的变量作为控制变量。

四、数据与分析

1.社区居民社会资本、地方依恋、生活满意度的描述统计

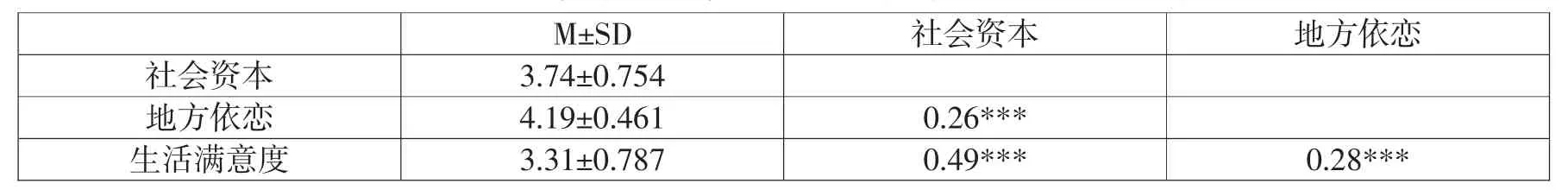

对社会资本、地方依恋和生活满意度三变量进行描述统计,结果如表1 所示。整体来看,在5 点量表中,肇兴侗寨居民的生活满意度处于中等的水平(M题均分=3.31);社会资本处于中等偏上的水平(M题均分=3.74);村民地方依恋水平普遍较高(M题均分=4.19)。

表1 居民社会资本、地方依恋和生活满意度的描述统计及相关

采用Pearson 相关分析检验社会资本、地方依恋与生活满意度之间的相关性,结果显示三变量之间存在显著的正相关关系(P<0.001),说明社会资本、地方依恋越高,居民生活满意度水平也会越高。

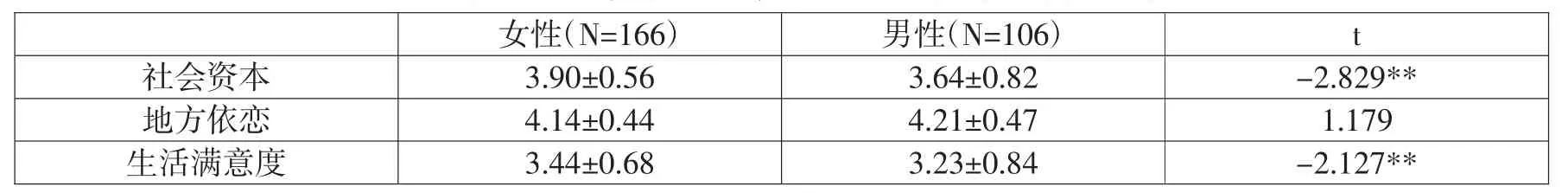

2.社区居民社会资本、地方依恋、生活满意度的性别差异分析

以性别为自变量,分别以被试的社会资本、地方依恋和生活满意度为因变量进行独立样本t 检验,结果如表2 所示。被试的社会资本和生活满意度得分存在显著性别差异,女性的社会资本(M社会资本=3.09)和生活满意度(M生活满意度=3.44)水平显著高于男性(M社会资本=3.64,M生活满意度=3.23,P<0.000),地方依恋在性别上不存在显著差异。

表2 不同性别居民社会资本、地方依恋和生活满意度的得分比较(M±SD)

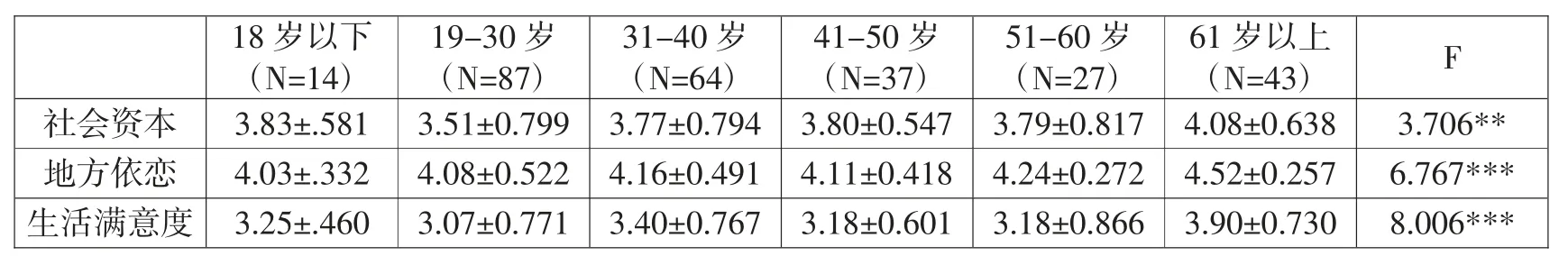

3.社区居民社会资本、地方依恋、生活满意度的年龄差异分析

以年龄为自变量,分别以被试的社会资本、地方依恋和生活满意度为因变量进行单因素方差分析(ANOVA),结果如表3 所示。被试的社会资本、地方依恋和生活满意度得分存在显著差异,61 岁以上居民无论在社会资本(M社会资本=4.08)、地方依恋(M地方依恋=4.52)还是生活满意度(M生活满意度=3.90)水平上都显著高于其他年龄段,他们对现有生活普遍感到满意。而19-30 岁这一年龄段居民的社会资本和生活满意度都是最低的(M社会资本=3.51、M生活满意度=3.07,P<0.000)。18 岁以下村民地方依恋程度最低(M地方依恋=4.03,P<0.000)。

表3 不同年龄段居民社会资本、地方依恋和生活满意度的得分比较(M±SD)

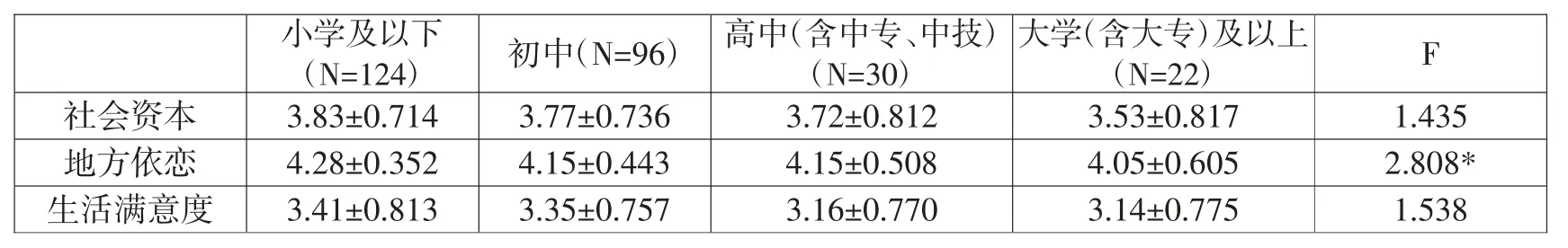

4.社区居民社会资本、地方依恋、生活满意度的文化程度差异分析

以文化程度为自变量,分别以被试的社会资本、地方依恋和生活满意度为因变量进行单因素方差分析(ANOVA),结果如表4 所示,文化程度越低的村民无论在地方依恋、社会资本还是生活满意度上所得的平均分都是最高的,而文化程度最高的村民平均分最低。被试的社会资本和生活满意度没有显著差异,但在地方依恋上有显著差异,小学及以下文化程度的村民地方依恋(M地方依恋=4.28,P<0.05)与其他年龄段存在显著差异。

表4 不同文化程度居民社会资本、地方依恋和生活满意度的得分比较(M±SD)

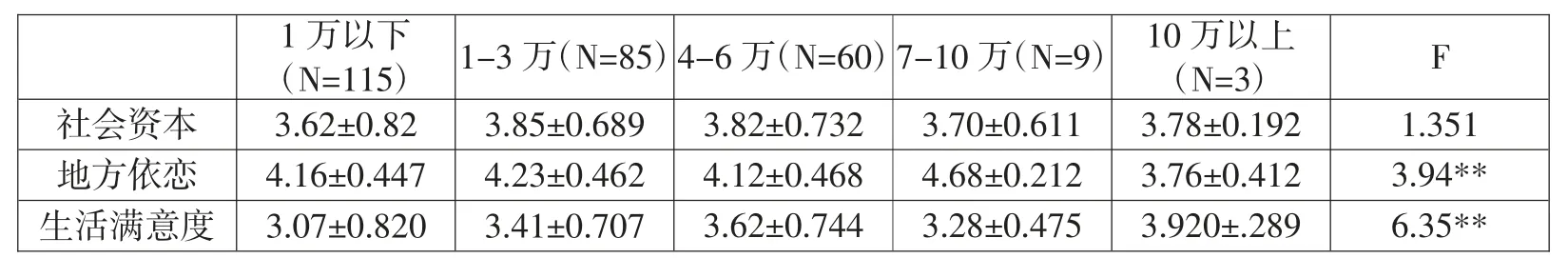

5.社区居民社会资本、地方依恋、生活满意度的收入差异分析

以年收入水平为自变量,分别以被试的社会资本、地方依恋和生活满意度为因变量进行单因素方差分析(ANOVA),结果如表5 所示,收入最高的一组村民生活满意程度最高(M生活满意度=3.92),而收入最低的村民生活满意度也最低(M生活满意度=3.07)。进一步通过LSD 分析发现收入最低的组别其居民生活满意度与其他各组别之间均存在显著差异(P<0.01),而其他各组别之间无显著差异。

不同收入程度的村民在地方依恋上也存在差异,通过LSD 分析发现7-10 万这一收入阶段的居民与其它各阶段居民存在显著差异,其地方依恋水平最高(M 地方依恋=4.68,P<0.01),而其他组别之间无显著差异。被试的社会资本没有显著差异。

表5 不同收入水平村民社会资本、地方依恋和生活满意度的得分比较(M±SD)

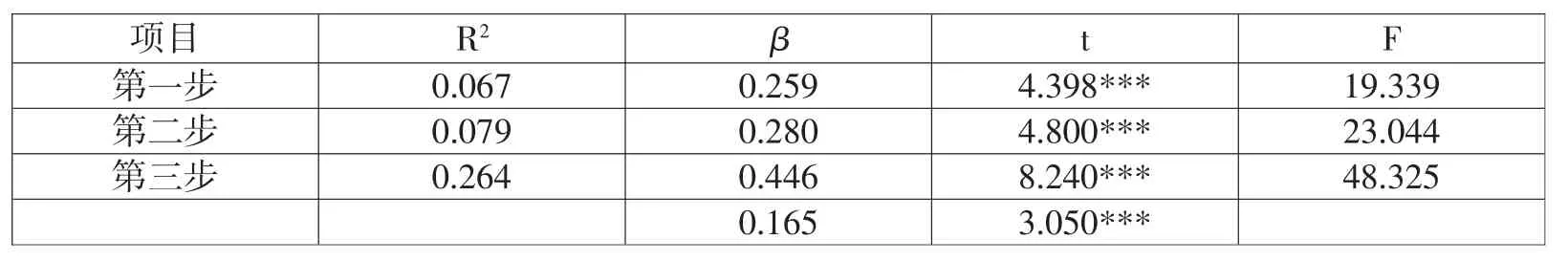

6.社会资本在地方依恋与生活满意关系中的中介效应分析

Baron 和Kenny 提出中介效应检验必须满足以下条件:①自变量(X)能显著预测中介变量(W)和因变量(Y);②控制自变量(X)后,中介变量(W)能显著预测因变量(Y);③控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)的预测作用明显降低。如果控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)仍有显著的预测,就存在部分中介效应,如果控制中介变量(W)后,自变量(X)对因变量(Y)无显著的预测,就存在完全中介效应[35]。

本研究依次对社会资本在地方依恋(X1)与生活满意度关系中的中介效应进行了分析(见表2)。首先,将变量中心化;其次,建立3 个回归方程:社会资本(W)对地方依恋(X1)的回归方程、生活满意(Y)对地方依恋(X1)的回归方程、生活满意(Y)对地方依恋(X1)和社会资本(W)的回归方程。结果显示,地方依恋可以分别预测生活满意与社会资本(P<0.001),满足条件①;在控制了地方依恋(自变量X)后,社会资本(中介变量W)仍可显著预测生活满意(因变量Y),满足了条件②。同时,控制社会资本后,地方依恋对生活满意的预测作用明显降低,地方依恋对生活满意的标准化回归系数由中介变量引入前的0.259 下降到中介变量引入后的0.165,说明存在中介效应,由于此时的地方依恋仍能显著预测生活满意,所以是部分中介效应,而非完全中介效应,中介效应所占总效应的百分比为0.280×0.446 / 0.259=48.22%。根据这一分析,社会资本部分地解释了地方依恋与生活满意度之间的关系,对自身村落的地方依恋提高了当地社会关系的质量,增加了生活满意的感知。当加入社会资本变量后对生活满意度的解释率上升到26.4%。

表6 社会资本在地方依恋与生活满意关系中的中介效应检验

五、结论与讨论

(一)基本结论

本研究以黔东南黎平肇兴侗寨为例,基于民族旅游村寨的“嵌入”属性,从社区人际关系、人地关系两个维度出发,探讨居民的生活满意度情况。

1.居民地方依恋、社会资本及生活满意度现状

民族旅游村寨居民的生活满意度处于中等水平(M生活满意度=3.31)。女性的生活满意度普遍高于男性,这与女性的社会资本和地方依恋水平均高于男性有关。相较于男性而言,村落里女性之间的接触更频繁,与社区的人际互动越多其获得的社区社会资本就越多。同时也有研究显示,女性对情绪事件显示出更快的回忆速度及对情绪线索存在更强的敏感性,且女性在情绪识别、情绪抑制、情绪记忆等情绪加工方面的优势及其更强的情绪障碍易感性,都可能与女性更大的“情绪脑”有关,因此她们感知到的“地方依恋”就会越强[36],由此获得的生活满意度就越高。年龄最大的村民无论是社会资本、地方依恋还是生活满意度都是最强的。他们大多生于斯长于斯,相当部分老年人都没有离开过村庄太远。对于社区社会性和物理性的嵌入性都很强,熟悉的人和环境均让他们对当前生活感到满意。而19-30 岁这一年龄段村民的社会资本和生活满意度都是最低的(M社会资本=3.51、M生活满意度=3.07),估计因为这一部分村民是外出务工的主力军,因异地打工和邻里之间的联系减弱,加之这部分村民站在现代化、城镇化和打工潮的最前端,受外部影响最大,各类需求最多,生活上的满意感因频繁的比较而不容易建立。18 岁以下村民地方依恋程度最低,其原因估计是他们对村外的世界最向往,尚未意识到故乡的意义。文化程度对村民的生活满意度没有影响,但会影响人地关系。文化程度最低的村民因其外出就业难度最大,留在乡村依靠务农为生的可能性就越大,其对地方的情感认同和功能依赖便最强。收入最低的村民(一万元以下)生活满意度最低,与之相对的收入最高的村民生活满意度也最高。这说明在经济相对落后的民族传统村落,村民对生活的满意感知还是与其收入有很大的关联。研究区均属于西部地区,发展水平较低,基本生活需求能否满足仍是当前决定村民生活满意度的关键要素。可见促进村民增收仍是当前研究区急需解决的关键问题。而对于收入在7-10 万元这一阶段的居民为何地方依恋水平最高尚未答案,后续还需继续了解。

2.人地关系及人际关系对居民生活满意度的影响机制

根据回归分析的结果可发现,在社区的中微观尺度下从地方特质出发由社会资本代表的社区人际关系和地方依恋代表的社区人地关系对居民生活满意度有显著的预测作用,这与Francesco(2010)等学者的研究结论一致[37]。本文对社会资本中介作用的考察显示,社会资本是地方依恋和居民生活满意度之间的重要中介,但不是完全中介作用。这说明虽然居民的人际关系能够预测人地关系并与人地关系共同影响其生活满意度,但这一中介路径的作用不排斥地方依恋对生活满意度的直接影响。社区居民获得越多的社会联系,他们的适应状况就会更好,生活满意度也会随之得到相应的提升[38]。同时也验证了王舒媛,白凯(2017)的观点,在社区越多的社会资本会增加乡村居民对社区的功能依赖和情感认同,促进个体对所生长地域形成肯定性评价,即地方依恋得以提高,进而使其幸福感知获得提升[19]。

(二)讨论

1.民族旅游村寨居民生活满意的多元性

在美好生活实现的道路上无论是一般乡民还是相关管理部门普遍认为,经济相对落后地区的居民其生活满意就是一个所谓“尽快脱贫”的共同目标,他们总会把物质生存放在突出的优先地位,甚至作为唯一目标。其实,乡村中人与社会、人与物理环境的关系非常密切。提高居民满意度,让其体会到主观幸福感不仅仅取决于提高收入,增强现代科学知识,还取决于他们对故土和乡亲的理解[39]。

2.民族旅游村寨居民生活满意的特殊性

欠发达的民族传统村落大多是典型乡土社会,即使受现代化的冲击也并未完全脱离中国乡村的“熟人社会”。少数民族通常聚族而居,人与人之间的交往也包含着地域含义,从这个意义上讲人际关系和人地关系是重合的。旅游发展需要重视将传统人人、人地关系价值回归到实际。保留和提升这种彰显“地方性”的社区关系,既可维持乡村正常的社会秩序,保留村民传统的生活习惯,还能延续传统的乡土文化,使乡民在面临物质危机的同时能减缓精神、文化上的多重危机,这对其身心健康大有裨益。

3.民族旅游村寨居民生活满意的营造:基于社区关系的视角

从前文可知地方依恋和社会资本对个体的生活满意度都有显著预测作用,可从这两个方面入手来提升居民的生活满意度以促进其心理健康发展。在地方依恋的营造上,管理部门需借助新农村建设、乡村振兴、供给侧改革等契机整顿乡村居住环境,完善人居相关配套设施,宣传落实国家民族政策,普及发扬本地民族文化。还需保留乡村“原有的历史文化元素”,具有乡土元素的乡村传统文化是维系人们向心力和对家乡记忆与眷恋的一种重要媒介[39]。

在社会资本的营造上,管理部门应该积极探索相应的管理机制,借助各层面上的正式及非正式组织加强民族传统村落居民间的良性和谐互动,增加社区的社会资本存量,增强居民对社区的情感联结和心理认同,维护和构建相互信任、相互支持的人际关系。具有广泛社会网络的家庭及其成员能获得较多的社会支持,有助于他们成功处理外部冲击、克服各种困难,增加喜悦感与归属感,提高自尊感和自信心,减少脆弱性与不确定性,从而产生较高的生活满意度。