嵌入到互渗

——市场与社会的关系再考察

陈治国

(浙江师范大学,浙江 金华 321004)

一、问题的提出

19世纪末,以瓦尔拉斯(Walras)、杰文斯(Jevons)、门格尔(Menger)为代表人物的边际革命把亚当﹒斯密原本带有场地特征的市场抽象成了价格生成和资源分配机制[1],即价格作为一个指挥棒协调者了所有市场参与者的行动,从而使得市场在无政府情况下仍处于有序状态。丹尼尔·贝尔认为,瓦尔拉斯至哈恩以来的均衡理论“按照拉普拉斯古老的想象”,把市场当做“一个有规律地运动的天体结构,在该结构中,完全竞争和资源的最优配置作为一只‘看不见的手’发挥着作用”[2]。简言之,在新古典经济理论中,市场有其独立的运作逻辑,社会作为市场秩序的规范性力量是被排除的,或者说社会制度被视为给定的。新古典经济理论将市场视为其专属的研究领域,并不断自由主义市场规则扩张至其他领域,以致在二十世纪八十年代进入“经济学帝国主义”时代。与此相对,社会学将市场结构、价格信息、货币等与经济相关的议题拱手让给了经济学家[3]。

为回应新古典经济学理论的扩张,社会学家试图重新理解市场与社会的关系及其市场秩序问题。在新古典经济理论中,市场的有序运行建立一系列的假定之上,但“模型的有效性仅仅是数学、逻辑的有效性,而非正确地反映了现实本身”[4]。与此相反,社会学家是从现实的市场出发来分析此问题。波兰尼依据资本主义国家自律性市场形成的历史,指出市场嵌入于社会、无法脱嵌于社会[4]。格兰诺维特依据理论推断和美国电力市场的形成过程,认为市场具有独立的运作逻辑,但是市场行动者相互之间结成的社会关系在一定程度上塑造了市场秩序[5],从而反驳了市场行动者是独立的假定。帕森斯使用互渗(interpenetration)概念来描述市场与社会的关系[6]。例如,美国制度化的劳动力市场是一个行动系统,它在具体结构上与自我、组织、家庭等社会子系统具有重叠的角色;在分析意义上,市场与自我、组织、家庭等社会子系统进行功能互换。在劳动力市场秩序上,市场行动者一方面受雇佣单位的提供工资、信用约束,同时受到在社会地位、价值实现程度等象征符合和价值观的影响。

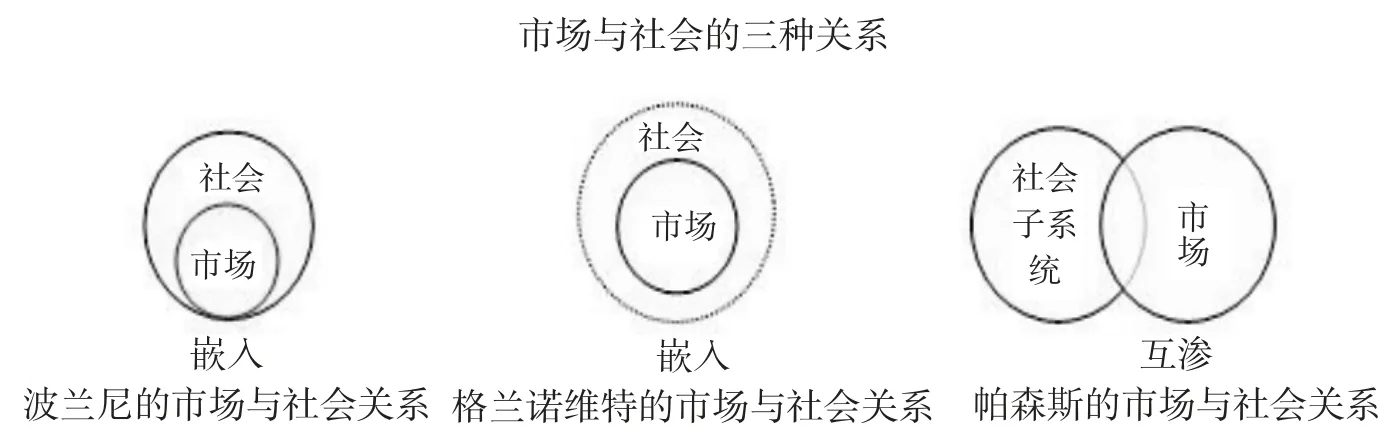

由此,我们发现社会学家为回应新古典经济学的扩张,形成了三种不同的市场观。波兰尼认为市场处在社会之内,市场秩序受社会制度约束。格兰诺维特认为市场具有其独立的内核,社会处在市场之外;市场秩序来自于社会网络的约束。帕森斯认为市场既不完全在社会的包裹之下,也不完全外在于社会,两者是互渗的关系;市场秩序来自于经济利益、象征意义和共有价值观的影响。我们的问题是市场与社会是嵌入的,还是互渗的关系?不同的市场观对我们理解市场秩序来源有何意义?

二、两种嵌入类型中的市场观

(一)波兰尼嵌入类型中的市场观

波兰尼认为市场嵌入社会。重商主义时代及以前,“市场只不过是前所未有地受到社会权威控制与节制的一项制度装置的一个附属特征”[4]。自律性市场一旦形成就要脱嵌于经济臣服于政治的社会,因为“一个市场经济只能存在于一个市场社会”。吊诡的是,波兰尼一方面强调市场嵌入于经济,即新古典经济理论的想法纯粹是一个乌托邦,因为自律性市场因受社会保护力量的反对而从未真正实现过;另一方面又指出市场脱嵌于他设想的社会,即自律性市场使得政治服务于经济目的。布洛克(Fred Block)指出“嵌含一词即点明经济本身并非如经济学理论所称的是一个自主体,实际上必须服膺于政治、宗教及社会关系”,“一旦脱缰的市场出现明显的影响时,人们会开始抗拒”,而且劳动力、土地和货币是嵌入于社会关系的[4]。同时,布洛克主张市场嵌入政治、道德[7]。巴伯(Barber)认为波兰尼在使用嵌入——脱嵌这对概念时是有误的,即波兰尼认为市场是脱嵌的,互惠和再分配经济是嵌入社会结构和文化结构的,但实际上所有经济必然是嵌入社会的[8]。吉米兹(K﹒Gemici)认为嵌入作为一个分析工具来理解经济在社会中地位的变化——梯度概念(gradational concept)缺乏足够的历史证据,而作为整体上理解市场嵌入社会才是正确的[9]。简言之,波兰尼及其追随者大体上秉持市场嵌入社会的观点。

波兰尼嵌入类型暗含整理论的市场观,即市场是社会的构件[10]或者市场是内生于社会的[11]。作为社会构件的市场,在具体的人类社会中,不一定是该社会的必要构件,因为互惠、再分配、家计是与市场并行的社会构件,市场只有在人类需要以此来解决生计问题时才会出现。波兰尼认为任何社会都存在着保证商品生产与分配的制度,但是“这并不意味着存在着分离、独立的经济制度”,而且“经济秩序只不过是社会制度的一种作用,并包含于其中”[4]。在市场秩序上,波兰尼虽然承认市场与社会之间的张力,但是他强调社会对市场全方位控制,例如,西欧的地方性市场秩序来自于各种仪式和礼节的约束、官方的市场管理制度,重商主义时代的全国性市场仍在国家的控制之下,非洲查家族(Chaga)的集市有着严格的宗教仪式。

(二)格兰诺维特嵌入类型中的市场观

格兰诺维特嵌入类型自提出以来得用广泛应用。他在导师怀特的一个讲座中听到嵌入这个词,但正是使用嵌入来描述社会与市场关系是在1982年的一篇纲领性论文中。该论文的基本思想是市场嵌入社会关系/社会网络[5],社会关系可以作为市场秩序的来源。他一方面指出新古典经济学假定交易中不存在摩擦,拒绝承认社会结构和社会关系对生产、分配或消费的影响。另一方面,行动者被帕森斯理解成自动和机械地遵守社会习俗、习性、规范的木偶。这就是所谓的低度社会化与过度社会化现象。但在现实市场中,行动者既不外在于社会情境,也不奴隶般地依附于社会角色规范,而是嵌入于具体的、持存的社会关系。正是行动者之间结成的社会关系约束了市场行动者,从而使得市场有序运行。格兰诺维特提出嵌入类型的贡献在于反驳了新古典经济学中关于市场行动者是独立的思想[12]。与波兰尼市场是社会构建的思想不同,格兰诺维特的嵌入类型表明市场在分析意义上具有独立运作的逻辑基础——行动者按照目的理性行动,社会关系是从市场外部来影响市场结果[13],或者说市场部分表现为社会运作的结果而非社会本身构成要件[14]。

市场不仅嵌入某一社会网络,还可同时嵌入市场关系(market tie)、社会关系(embedded tie)[15]或关系取向、交易取向的接触类型[15]。社会关系仅仅是市场交易中所有社会负荷的一个代表[11],文化、认知、政治等结构也构成嵌入的内容[16]。在嵌入层次上,社会关系不仅为个体的市场行动提供动力[17],而且为整个产业的形成提供支持[5]。在嵌入的具体机制上,乌兹(Uzzi)分析了整合性网络如何通过信任、优质信息传递、协同解决问题三个具体机制来影响市场结果[13];波斯(Portes)等人利用移民研究文献具体分析了有界团结、强制信任两类社会资本的来源和嵌入机制[18]。在嵌入效应上,松散的异质性网络促进了市场信息流动[19],稠密(dense)的小群体网络更有利减少股票期权价格的波动[20],整合性的网络关系(integrative network)提高了企业间合作效率和降低了企业融资成本[13],相近地位的企业合作有利于解决市场的不确定问题[18]。当然,嵌入的效应并不一定是正向的,当嵌入达致一定程度或门槛时,网络就会形成封闭性,从而切断网络之外信息的流入、抑制市场的竞争活力[11],或者限制市场参与者的行动空间[18]。

三、互渗的含义及实例

互渗并非帕森斯在描述市场与社会关系时使用的专门性概念,其具有相同地位的词汇是互换(interchange)、相互依赖(interdependent),但是他确实使用互渗这个词来描述该对关系。在帕森斯著作中,互渗的基本含义是在劳动力市场的具体结构上,市场与自我、组织、家庭等社会子系统具有重叠的角色;在分析意义上,市场与自我、组织、家庭等社会子系统进行功能互换。“具有合同关系的无限多订约者构成了一个系统,就经济领域来说,这个系统就是市场”[6]。雇佣组织、家庭、自我本身是三个独立的行动系统,就业合同将这三个独立的系统组织成一个新的系统——劳动力市场。劳动力市场作为一个行动系统,有其自身在目标实现、适应、整合和维模的需要(exigency),而这些需要的实现来自于这三个行动系统的互渗,即“通过合同将三个不同的系统整合成(一个新的行动系统),是行动系统间互渗的一个实例”。

自我、组织、家庭如何在劳动力市场上实现互渗?帕森斯认为在合同关系中,利益冲突是固有的,而且由于市场运行涉及双系统、多系统的互渗,它的秩序显得特别不稳定,因此需要一个稳定化的机制。在目标实现方面,高度分化的工业社会迫使家庭成员放弃个体经济自足而走向雇佣劳动力市场,而工业社会的组织需要以工作为生的劳动力和劳动力的购买力。在适应方面,自我和家庭为获得稳定的收入来源和建立在收入之上的信用,放弃了对工作的“干预权”,即自我遵循组织在劳动力使用上的自由安排来换取个人的收入与信用地位。在整合方面,劳动力市场要处理的是“G(目标实现)和A(适应)两种成分在合同关系中对自我的扩散性象征意义”[6],即认同好员工、好组织的名声,具体做法是组织为员工提供超出工资报酬的扩散性支持,例如提供额外津贴(fringe benifit)、就业保险获得好组织的名声;作为组织认同的好员工,则需要忠于职守、愿意承担额外任务。在共同价值观上,员工评价组织的标准是高“生产率”价值,即组织的效益越高,员工就认为该组织至少在经济收入上值得托付;组织输出给员工的是能够支撑其特定生活方式的收入和产品组合。因此,当组织和自我符合各自价值观标准,双方就趋向于合作。至此,帕森斯描绘了劳动力市场里家庭、组织、自我三个行动系统的互渗一般模式,而且把适应和目标实现维度互渗的动力归结为经济利益,把整合维度的互渗动力归结为扩散性的象征意义,把模式维持维度的互渗动力归结为共有价值观。

劳动力市场的互渗实例

帕森斯在比较劳务市场和行政服务市场、专业服务市场两类不同层次的市场综合体时,发现市场的不同成分(功能必要条件)对不同层次的市场秩序有不同影响。在劳务市场,劳动者进入劳动力市场主要目的是获得养家糊口所需的工资收入、信用,并在很大程度上放弃了在工作上的“干预权”。这类市场秩序类似于经济学分析的劳动力市场,而且比较容易受短期经济约束。在行政服务市场、专业服务市场,管理人员、专业人士在组织中获得了更高的收入,或家庭收入更多元,因此他们虽受短期经济的约束,但更关注自己在公司的地位、安全、价值实现程度,即市场系统中的I(整合)、L(维模)成分对市场秩序有着更重要、更长久的影响。就管理人员、专业人士而言,管理人员在行政服务市场更受扩散性象征意义约束,专业人士在专业服务市场更关注价值实现。

四、嵌入与互渗概念中市场观的差异

波兰尼认为市场嵌入社会,就此而言,市场与社会的关系不是嵌入,而是整体与部分的关系,即本质上市场是社会的构成要件,这个要件离开了整体就无法独立存在。格兰洛维特的嵌入意在表明市场具有独立的内核,社会处于市场之外。换言之,市场可以离开社会而独立存在。帕森斯认为市场与社会是互渗的,在具体角色上部分重叠,在功能上相互交换。换言之,市场与社会是你中有我、我有你有,各自具有相对的独立性,又相互影响。这三种市场观差异源自波兰尼、格兰诺维特和帕森斯以不同的方式回应新古典经济学的扩张。波兰尼秉持制度主义的理论脉络,反对新古典经济学中坚持的自由市场立场,将社会视为一个整体,反对经济与政治的分化。帕森斯坚持新古典经济学方法论、反对制度主义的方法论[21];在具体学科分工上,帕森斯认为经济学研究经济行动的目的与手段之间的关系问题,社会学在承认新古典经济学对经济行动假定的前提下,从价值层面研究经济行动。换言之,帕森斯的一般行动系统中,社会是可分的,即社会可分化成经济子系统、政体子系统、维模子系统、整合子系统,市场可被是视为一个行动系统来加以研究。格兰诺维特秉持了帕森斯社会可分的思想,但是他采用激进的态度回应“经济学帝国主义”,即猛力攻击新古典经济学中假定市场行动者是独立的假定,努力证明市场是社会关系的构造物,但是由于发力过猛,自身陷入了理论化不足的困境[11]。

市场与社会关系的不同,则意味着市场在秩序形成上的不同。波兰尼侧重表达社会制度对市场单边约束,却忽略了市场与其他社会系统多层次和复杂的相互依赖关系,即市场交易不仅嵌入到价值和道德所规定的情境中,而且与公平、效率、普遍主义、人口和群体流动、普遍的教育、专门产权制度、政府规范市场的意愿等社会结构、文化变量所构成的现代社会系统是相互依赖的[8]。格兰诺维特等虽然承认市场具有独立的运作逻辑,但更强调社会关系对市场行动者的支持或约束,更宽泛地说市场秩序是社会关系、文化、认知、政治等单个社会学变量的产物,至多是由市场关系和社会关系交织而成的整合性网络。帕森斯认为,在分析意义上,劳动力市场与自我、组织、家庭在适应、目标实现、整合、维模四个面向上进行类似于经济-政体、维模-经济、政体-整合、整合-维模等社会子系统间的功能互换。就此而言,互渗概念中的市场与社会关系突破了波兰尼思想中社会制度对市场的单边约束。帕森斯认为市场秩序受经济利益、扩散性象征意义、共享价值观影响,而且这些影响来自于维模、整合、目标实现、适应四个方面。换言之,在市场秩序来源上,帕森斯超越了格兰诺维特等认的社会关系、结构、文化、认知等单变量决定论,从而更具有理论的综合性。

五、从嵌入到互渗的社会学意义

19世纪末以来,随着社会科学自身及其内部学科之间的界限逐渐成型,经济学与社会学相应地形成了各自学科边界。二战后,涂尔干、韦伯、齐美儿等所注的市场和资本主义组织形成的社会学面向被丢弃了[22],马歇尔之后的经济学家也放弃了早期制度主义和历史主义取向,视理性选择为经济学主要理论起点[3]。学科分工的结果是两者不仅呈现出熊彼特所说的“彼此视而不见”(mutual ignorance)特征,而且经济学家试图用经济学理论来解释其他社会现象。

波兰尼、帕森斯和格兰诺维特是韦伯之后开展社会学与经济学对话的代表人物。波兰尼从社会不可分论视野出发来理解市场与社会的关系及市场秩序问题。社会不可分论思想有助于我们认识到市场是社会的构造物,但是无助于我们厘清市场与社会各自的边界、构造元素,进一步说,波兰尼告诉我们市场是社会的构造物,却无法告知我们社会的哪些构成元素以及如何塑造市场秩序。换言之,波兰尼的嵌入类型缺乏应用性。帕森斯和格兰诺维特秉承社会可分论思想,但是两者在市场与社会的关系及市场秩序问题的认识迥异。帕森斯主张社会与市场有各自的独立性,但是两者是你中有我、我中有你的互渗关系,市场秩序来自于经济利益、象征意义和共有价值对行动者的约束。格兰诺维特主张市场具有独立的内核,社会领域中的社会关系从外部来塑造市场秩序。

虽然帕森斯和格兰诺维特在社会观上具有相同的立场,但是帕森斯是格兰诺维特的靶子。格兰诺维特认为帕森斯行动理论具有过度社会化、过度整合面向[23]倾向。实际上,帕森斯认为价值系统的内化程度是随社会化条件而变化的,而且“价值观的内化赋予互动双方在行为—约束上进行调整的灵活性”[6]。贝克特(Beckert)在分析在资本市场时表明帕森斯所言的象征意义是互动双方共同创造的,是沟通的结果[24],而非源自强制性力量。换言之,格兰诺维特误读了帕森斯的思想。误读的结果是“新经济社会学重要支持者都远离帕森斯,甚至今天的新经济社会学都是反对帕森斯的理论概念”[17]。

以格兰诺维特为代表的新经济社会学有力地回应了“经济学帝国主义”,并且格兰诺维特的嵌入类型不断得以运用、丰富和完善,至于现在很少有人不用嵌入这个概念来开展经济社会学研究[22]。然而,新经济社会繁荣背后的危机是缺乏理论的综合性,正如格兰诺维特所言,嵌入这个词已经不能告诉我们更多的东西,以至于他自己都试图使用浸润(immersion)来描述市场与社会的关系。由于波兰尼和格兰诺维特嵌入类型在词汇拼写上的一致性和新经济社会学家对帕森斯的误读,使得帕森斯的经济社会学思想一直被忽视。本文以《经济与社会——对经济与社会理论整合的研究》基础,分析了帕森斯的互渗思想,试图提供市场与社会关系及市场秩序来源的新理解,并且期待更多的经济社会学研究者重返帕森斯,完整地提炼出帕森斯经济与社会思想的分析框架。