血管内皮抑制素治疗胃癌术后肝转移的疗效分析

时越,顾康生

(1.六安市中医院,安徽 六安 237006;2.安徽医科大学第一附属医院 肿瘤科,安徽 合肥 230001)

胃癌是临床比较常见的一种恶性肿瘤,其发病率占恶性肿瘤第3位[1]。由于大部分胃癌患者早期无症状或仅有轻微症状,一旦确诊多属于中晚期,失去手术的最佳时机,导致手术切除率降低,且容易出现术后肝转移[2-3]。针对局限性胃癌肝转移,临床可采用奥沙利铂灌注联合经导管动脉栓塞化疗(transcatheter arterial chemoembolization,TACE),但其疗效有限[4]。重组人血管内皮抑制素是一种抗肿瘤血管靶向药物,其抗肿瘤作用较强[5]。本文探讨血管内皮抑制素治疗胃癌术后肝转移的疗效,本研究报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年2月—2016年6月六安市中医院收治的68例胃癌术后肝转移患者,分为对照组及实验组,每组34例。对照组中男性19例,女性15例;年龄39~73岁,平均(58.64±3.71)岁;20例中、低分化腺癌,7例高分化腺癌,2例腺鳞癌,3例印戒细胞癌,2例黏液腺癌。实验组中男性20例,女性14例;年龄41~74岁,平均(58.12±3.57)岁;19例中、低分化腺癌,8例高分化腺癌,1例腺鳞癌,4例印戒细胞癌,2例黏液腺癌。纳入标准:①MRI、CT或肝脏穿刺活检病理证实为胃癌肝脏转移;②年龄18~75岁;③预计生存期>3个月;④卡氏评分>70分;⑤治疗前肾功能、血常规及心电图检查正常;⑥肝功能Child-Pugh分级<C级;⑦门静脉主干未被癌栓栓塞且侧支血管形成较少;⑧肿瘤占全肝比例<70%;⑨患者及家属对本研究充分知情,并自愿签署同意书。排除标准:①依从性差,不配合本次研究;②妊娠及哺乳期妇女;③存在腹膜癌性病变或弥漫性肝侵犯;④对本研究所用药物过敏;⑤合并其他肿瘤;⑥患有严重传染性疾病;⑦合并HIV感染或其他自身免疫缺陷等疾病;⑧肿瘤远处广泛转移、恶液质及多器官功能衰竭;⑨少血供型胃癌肝脏转移。本研究经医院医学伦理委员会审核并批准通过。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

给予对照组患者奥沙利铂(南京臣功制药股份有限公司,国药准字H20123183)灌注联合TACE治疗,具体措施如下:应用Seldinger技术对右股动脉进行穿刺,置入5 F肝导管分别实施腹腔动脉、肝总动脉及肠系膜上动脉造影,确定病灶大小、位置及血供情况。将3 F微导管交换置入至供血动脉,对各支动脉进行超选,注入10 ml碘化油(上海旭东海普药业有限公司,国药准字H31021603)及20 mg吡柔比星(浙江海正药业股份有限公司,国药准字H20045982)混合乳剂(可根据病灶大小及血供情况调整剂量)进行栓塞治疗。将导管置于肝左右动脉或肝固有动脉主干内,给予100 mg/m2奥沙利铂经注药泵连接导管灌注治疗,持续灌注2 h。实验组在对照组基础上再联合重组人血管内皮抑制素(山东先声麦得津生物制药有限公司,国药准字S20050088)治疗,用药剂量为15 mg,经注药泵连接导管灌注给药,泵入时间8~10 h,第1~14天连续给药。两组患者治疗4周/次,连续4次。

1.3 观察指标

比较两组患者临床疗效、1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率、总生存率、不良反应发生率及治疗前后血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)的变化情况。①参考实体瘤的疗效评价标准对临床疗效进行评价,其中完全缓解:病灶治疗后完全消失(时间>1个月);部分缓解:病灶最大径及其最大垂直径乘积减少>50%(时间>1个月);稳定:病灶最大径及其最大垂直径乘积减少<50%或增大<25%,无新病灶出现;进展:病灶最大径及其最大垂直径乘积增大≥25%或出现新病灶。总有效率=(完全缓解例数+部分缓解例数)/总例数×100%[6]。②随访1.5年,统计两组患者1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率及总生存率,其中疾病控制率为完全缓解率、部分缓解率及稳定率之和;无疾病进展生存率为首次化疗至未被明确证实疾病进展或任何原因死亡的比率;总生存率为首次化疗至未出现任何原因死亡的比率。③不良反应包括恶心呕吐、贫血、白细胞减少、转氨酶升高及发热。④采用酶联免疫吸附试验法测定VEGF水平,试剂盒由上海高创化学科技有限公司提供。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 18.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验或配对t检验;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

实验组患者完全缓解10例、部分缓解17例、稳定5例、进展2例,治疗总有效率为79.41%(27/34),对照组患者完全缓解8例、部分缓解10例、稳定11例、进展5例,治疗总有效率为52.94%(18/34),两组总有效率比较,差异有统计学意义(χ2=5.322,P=0.021),实验组的临床疗效优于对照组。

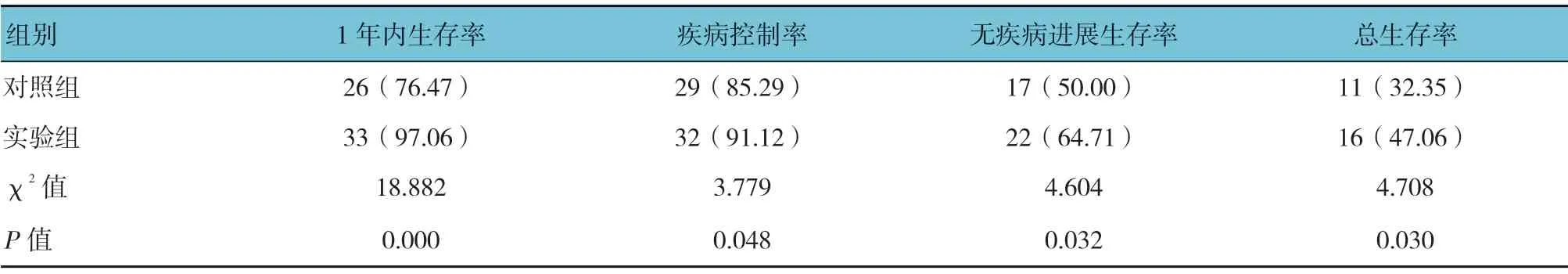

2.2 两组患者1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率及总生存率比较

两组患者1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率及总生存率比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组高于对照组。见表1。

2.3 两组患者不良反应发生率比较

两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.078,P=0.779),对照组高于实验组。见表2。

2.4 两组患者VEGF水平比较

对照组治疗前后VEGF质量浓度分别为(333.45±87.65)和(289.74±75.64)pg/ml,实验组分别为(327.69±89.74)和(212.75±70.45)pg/ml。两组患者治疗前VEGF质量浓度比较,差异无统计学意义(t=1.024,P=0.297),两组VEGF质量浓度具有可比性。两组患者治疗后VEGF质量浓度比较,差异有统计学意义(t=9.638,P=0.000),实验组VEGF质量浓度下降程度大于对照组。对照组和实验组治疗前后的VEGF质量浓度组内比较,差异有统计学意义(t=7.574和14.524,均P=0.000)。

表1 两组患者1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率及总生存率比较 [n =34,例(%)]

表2 两组患者不良反应发生率比较 [n =34,例(%)]

3 讨论

有研究表明,实施手术切除的胃癌患者可在术后3~30个月内出现不同程度的转移,其中以肝转移最为常见,增加了治疗难度[7-8]。胃癌术后肝转移机制较为复杂,临床发现肿瘤的转移及生长有赖于新生血管,病灶微血管越丰富,肿瘤细胞发生转移的概率越大[9]。

近年来,重组人血管内皮抑制素、奥沙利铂灌注联合TACE被逐步应用于胃癌术后肝转移的临床治疗中,疗效确切[10]。本研究结果显示,实验组治疗总有效率、1年生存率、疾病控制率、无疾病进展生存率及总生存率较对照组高;实验组不良反应发生率与对照组比较,差异无统计学意义。表明对胃癌术后肝转移患者采用重组人血管内皮抑制素、奥沙利铂灌注联合TACE治疗,可有效提高临床疗效,改善患者生存率。分析原因为肿瘤新生血管的形成在肿瘤的生长及转移中发挥着巨大作用,一方面为肿瘤生长提供营养成分,另一方面促进原位肿瘤的血行转移。由此可见,抑制肿瘤新生血管形成是抑制肿瘤生长及转移的重要手段。胃癌术后肝转移的血供90%~95%为肝动脉,通过介入治疗将化疗药物直接经靶动脉灌注至病灶局部,或栓塞其供血血管,从而使肿瘤因缺血而坏死。但由于大部分肝转移瘤血供不丰富,仅依靠栓塞效果不理想,因此栓塞的同时如何提高疗效是目前临床研究的重点[11]。奥沙利铂属于第3代铂类抗癌药物,与卡铂、顺铂相比,其消化道反应及骨髓抑制较轻。通过动脉留管可提高化疗药物在肿瘤周围的浓度,增强对肿瘤的杀伤力,同时可精确栓塞肿瘤血管,对肿瘤营养的获取途径进行阻断[12]。重组人血管内皮抑制素是一种血管生成抑制类药物,可有效抑制内皮细胞迁移,阻止肿瘤新生血管的产生,切断肿瘤细胞营养供给,从而对肿瘤转移进行抑制[13]。本研究将动脉灌注重组人血管内皮抑制素联合奥沙利铂灌注改为长时间动脉泵控灌注化疗,从而延长化疗药物作用时间,进一步提高治疗效果。此外,经肝动脉化疗时,病灶周围化疗药物浓度略高于传统的静脉化疗,进一步提高化疗药物对肿瘤的杀伤力[14]。临床发现,VEGF是一种促进肿瘤新生血管形成的主要因子,与胃癌转移、预后及恶性程度密切相关。ENOMOTO等[15]研究发现血清VEGF主要来源于肿瘤细胞分泌与表达,其水平与胃癌组织中血管增生、预后及转移呈正相关。本研究中,与治疗前比较,两组血清VEGF水平在治疗后均有所下降,且实验组下降幅度更大。表明采用重组人血管内皮抑制素+奥沙利铂灌注联合TACE治疗胃癌术后肝转移的作用机制可能与抑制患者血清VEGF水平有关。

综上所述,血管内皮抑素治疗胃癌术后肝转移的效果值得肯定,患者生存率得到进一步提升且血清VEGF水平下降,用药过程中不良反应发生率低,可在今后的临床治疗中推广使用。