真实的灰色:一种当代中国油画的视觉语言

湖北美术学院视觉艺术基础部 | 刘翔宇

中国当代艺术从“八五新潮”美术运动的艰难困苦中突出重围,在90年代社会文化的大幅转型中站稳脚跟,到千禧年多重艺术面貌的喷薄而出,乃至如今持续的蓬勃发展。我们似乎很难去把握中国当代艺术的视觉美学特征,它既要与中国传统艺术美学拉开距离,又要与西方原产艺术的视觉特征有所不同。

每每谈到中国当代艺术,人们普遍被“当代”所迷惑。事实上,当代艺术不单单是一个时间概念,更是一种形态概念。这种“艺术”除了是当代发生的,还是具有高度“当代性”媒介特征的观念化艺术。面对如此丰富而多样的视觉艺术语言形式,我们常游于艺术作品之外,从其外部的社会环境、政治生态、文化历史等框架式的套路来探讨其艺术价值,但却常常忽略或者说是难以深入到对艺术作品内部本身的艺术语言特征进行阐释。

然而,在我们清扫掉覆盖在艺术作品表面的意识形态束缚以及无病呻吟的无谓情绪之后,几条各自独立的艺术语言脉络清晰地呈现在我们眼前,它们串联时间,网罗创作题材、表现媒介、艺术风格,共同传递出中国当代艺术的几种视觉语言特征。其中,灰色调作为当代绘画艺术语言中最为特殊、横跨时间最长的表现形式,直接反映出因中国本土化语境地移植再生与西方古典主义油画传统的差异性。

一、历史渊源

80年代,中国画坛出现了一批灰调绘画作品,这其中青年艺术群体的创作占据了主导地位。以“北方艺术群体”为例,他们的影响力最初来自于对当代艺术问题的探讨,基于对西方古典哲学的巨大兴趣,他们的问题意识常反映于绘画创作的过程。在最初的阶段,中国当代艺术的“艺术”是一个很纯粹的思想产物,普遍看来是理论大于实践的,甚至一度是观念的。正如舒群所撰的“小组宣言”《“北方艺术群体”的精神》一文所言,这群艺术家的绘画创作“仅仅是传达我们思想的一种手段,它必须也只能是我们全部思想中的一个局部”,他们判断绘画价值的首要准则是“真诚的理念”,而非所谓“发挥材料特性”的单纯绘画语言。

策略是观念艺术的灵魂。虽然他们的绘画风格各异,但是群体策略的精神追求是一致的,即内容的抽象性、题材的非现实以及色彩的灰化、单色化。例如王广义“后古典系列”中一再呈现的重现“乌托邦”的绘画图式:僵硬机械的主体形态、冰冷低沉的氛围以及灰暗的色调,似乎在暗示艺术家当时所受意识形态困扰的孤独、冷漠与迷茫。舒群的《绝对原则系列1号》(图1)将作为创作母题的教堂抽象为镂空的球状柱体,与由近及远的十字架共同构成了一种流动的、空旷的体积感,教堂被再次改造为观念化的建筑。画面中并没有严肃的牧师和虔诚的信徒,但整体的蓝灰色调充斥着抽象的理念空间,这之中似乎可以捕捉到沉着与冷静的气息。而这正是“北方艺术群体”消解人文热情的纯粹理性思考。

80年代以来,灰色调开始被大量地独立运用为中国油画艺术的色彩语言。事实上,艺术作品直接反映了艺术家的内心世界与生活经验,他们所经历的时代、环境、社会、政治、文化、地缘等因素都是综合作用于艺术家的创作之中的。灰色所带来的视觉感受常常是孤独的、冷静的、沉闷的、理性的,它能快速有效地直接表达艺术作品的客观性。这种客观性既不是印象派莫奈、雷诺阿对外光纯色的真实追求,也不是现实意义上的客观,而是艺术家内心认识的一种色彩关系,是艺术家主观作用的客观性。对灰色调与单色系的色彩偏好是那个时代的艺术家在继反思“红光亮”,创作“伤痕美术”后的又一趋势。

伤痕美术是艺术家在十年动荡之后以写实主义的古典油画语言坚持描绘个人与民族的现实苦难,与刻意彰显虚构“幸福快乐”的“红光亮”艺术风格明显区分开来的一种绘画表现形式。艺术家们营造的灰暗阴郁的画面气氛与写实再现的细致刻画手法,着实已经表现出对过去的反思,对人性的反问。但伤痕美术仅仅是服务于悲剧式的浪漫英雄主义的创作需求,未曾将灰色或者是灰色调作为一种独立的艺术视觉语言。而“八五新潮”美术运动将伤痕美术中个人与民族的苦难提升到民族文化遭遇的层面上,不断反思与追问,进而形成理性思辨的逻辑态度。

可以说,任何艺术现象的产生,都有其特定的时代环境和发展土壤,并且随之而来的必然有其特定条件下的束缚和局限性。然而,当我们把灰色置于中国当代艺术的历史语境之中,去考量灰色的使用、视觉灰色的观念以及灰色调的时代意义等问题时,一条清晰的灰色色彩语言逻辑线索将会呈现出来。

图1 绝对原则 1 号 布面油画 1984 舒群

二、实践应用

如果说“八五新潮”美术运动中的艺术家们大量使用灰色调是为了抽离出客观的、形而上的精神世界的话,那么90年代之后的艺术创作即是中国社会现实的真实写照,以灰色为主的色彩语言开始成熟完善成一种独特的灰色调视觉美学语言。

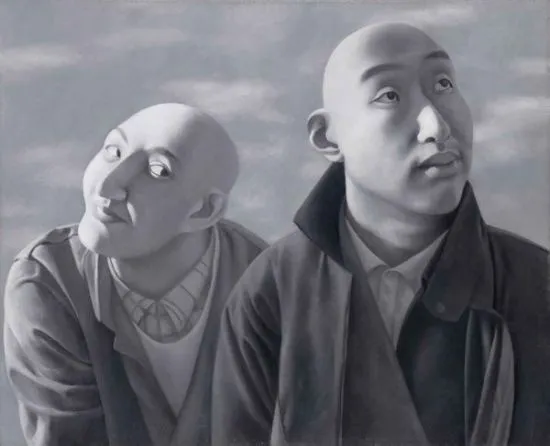

方力钧在1990年、1991年两年时间里,创作了一系列的以黑白灰为主的灰色调油画作品。值得注意的是这系列作品对人物的造型和面部表情的着力刻画,对主体人物之外的背景平面广告化的平涂处理手法,都成为了后续方力钧符号性的经典图式基础,系统而清晰地勾勒出人物绘画的创作面貌(图2)。实际上,方力钧并不认同美术学院教学中要求的色彩关系,即科学层面的色彩真实。“他不仅要用写实的手法真实地再现形象,而且要再现视觉经验层面上的形象。”换言之,方力钧真正关心的是内在心灵的真实如何表现与画面,而不是科学层面的绝对真实和现实层面的具体细节。这与“八五新潮”美术运动的艺术家们有着如出一辙的色彩观念与意识。那么,去掉复杂多余的外部包装,仅仅保留视觉上的真实色彩需求,不断被抽离不断被简化的“光头人”艺术形象也就成为了方力钧的艺术符号形象。在并不真实的空间里有一个或是一组几乎是平面化的人物形象,在这种简单的画面之中,人物本身的情绪状态就被集中放大凸显出来了。在同一时间,他还有一批纸本水墨画同样表现这些简化过的人物,抽象的“光头人”艺术符号形象不断重复出现。方力钧利用不同的媒介探索他所追求的视觉真实,不难看出,过去版画的学习经验让方力钧在处理灰色调时更加游刃有余,黑白木刻版画和套色版画的痕迹也略有显现,他将版画的视觉语言方式移植到油画媒介当中,努力尝试改变过去僵化的视觉语言的观看方式。事实上,从他身上似乎映射出这一代“先锋艺术家”的艺术立场,他们用抽象化、简化、异化甚至是畸形的人性图式来调侃、戏谑、揶揄传统的、主流的文化价值观念与社会现实。

图2 系列一(之五)布面油画 1990-1991 方力钧

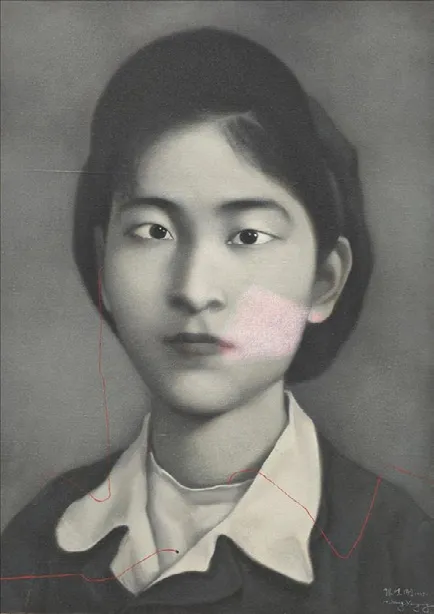

纵观90年代以来的中国当代艺术绘画史,灰色调视觉语言特征在画面中表现的最为突出的艺术家则是张晓刚,他最为著名的“大家庭”老照片系列艺术作品几乎都是以灰色调为主的创作。张晓刚是比较早确立自己绘画艺术图式语言模式的当代艺术家,他的艺术创作内在核心主题,即是生命与成长、血缘与死亡、家庭与集体主义。“艺术史学家称之为一种精神史的美学模式。”90年代的“血缘时期”这个系列的绘画原本的灵感来自于艺术家故乡旧藏的老照片(图3)。因此,延续黑白老照片的灰色调作为张晓刚绘画作品的主要色彩语言形式也是自然而然的。事实上,他转借了黑白老照片的影像形式,以光滑无笔触痕迹的笔法对人物形象进行再次修饰。夸张处理的人体比例和结构造型,突出刻画的面部表情与神态,位置经营的视觉空间,张晓刚的油画无论从那一个层面都完成了对照片成像的超越。“我尝试去创造一种效果,去再次修饰已经被修饰过的历史及生活。”张晓刚是这样描述他的创作理念的,“家庭照这一类本应该属于私密化的符号却同时也被标准化了。我们的确生活在一个大家庭之中,我们需要如何面对各种各样的血缘关系,亲情的、社会的、文化的等等,在各种各样的遗传之下,集体主义的概念实际上已经深化在我们的意识中,形成某种难以摆脱的情绪”。如何修饰历史和生活呢?画面不多不少刚刚好投射出一种距离感。张晓刚有意识地处理画面的色彩关系,降低明暗、冷暖、纯灰,弱化笔触落下的痕迹,灰色调有一种暧昧的模糊视觉的效果,正好拉开当代社会人与人的距离。在这看似冷漠的无表情背后实则蕴含着无限的能力。

张晓刚转借了老照片的影像模式,方力钧抽象简化了现实人物形象,他们二者皆是以降低画面色彩关系的对比度,减少对主题人物的多余刻画,弱化一切外部因素带来的干扰,尽力经营一个遵从艺术家内心本质的视觉真实感受的画面。事实上,油画是一种表现力极为丰富的艺术形式,油画材料的特殊质感与多重表现手法能极尽真实的再现自然物象,这种巨大的优势是其他绘画门类所不具备的。然而避开这种直接的技巧,用灰色调这种最单纯的色彩关系、最简单的视觉语言形式来进行艺术创作,充分说明了艺术家对内心世界最本质、最真实的追求,现实生活的纷繁多样并不能掩盖这份内心真实的跳动。艺术家的主观能动共同作用,将一种看似单调的灰色视觉世界折射出他本人对中国当代社会生活的思考、困惑、揭示、批判。

图3 同志系列 布面油画 1995 张晓刚

三、一种全新视觉真实观的建构

通过对“八五新潮”美术运动以来的中国当代艺术的历史梳理,一条清晰的逻辑线索出现在我们眼前,它是灰色调的色彩语言所串联起来的。尽管每个独立的艺术家将灰色调作为自己艺术创作的主体色彩是有一定内部作用与外部影响的偶然性,但是总体看来,那个时代对艺术观念、对绘画阐释的审美趋同也是一种必然。

80年代末期,《世界美术》杂志翻译了不少西方当代艺术的文章,介绍了许多西方当代艺术的前卫画家,登载了他们的艺术作品。这一时期,大量的西方当代艺术观念集中的传入国内,深深影响了一批中国当代艺术家的观念与创作。1986年第一季度的《世界美术》刊登了两篇翻译自J.T索拜的文章,即《1920年以来的意大利绘画》和《形而上画派》,这两篇文章都将莫兰迪置于形而上画派之中,他以画面形式的表面秩序“平面的、并列的,阿拉伯图案的轮廓”,“明晰的造型因素”等特征被视为形而上画派最重要的代表画家之一,被介绍给中国的艺术家。上世纪20年代中期,莫兰迪开始专心于静物与风景的探索,形而上时期的刻板套路逐渐消解。莫兰迪的纯粹艺术也常借用色彩表达其浓烈的感情,将各种微妙变化的色彩统一于整体的灰色调之中,细节与轮廓、局部与整体、色彩与光线都是莫兰迪经营画面的智慧。若是大量的观看莫兰迪的作品,你会发现静物与静物之间的微妙平衡,正是对这种平衡感的把握,画面才能从组合的秩序中透露出令人信服的平静与坚定。90年代,郭正善的静物系列同样在探索画面的秩序与平衡。他对物体外轮廓线的强化处理,既稳定了造型的力度又带来了“富有意味”的律动感,同时弱化了物体材料的质感,但增加了油画材料的厚重来突出视觉效果,他通过把握色彩的整体灰色调来统一画面的空间与秩序(图4)。

图4 静物 布面油画 1993 郭正善

塔皮埃斯的艺术作品被中国艺术家所关注同样是来自于《世界美术》杂志的介绍。1988年7月,杂志刊发了《塔皮埃斯答〈世界美术〉问》、《塔皮埃斯生平与自述》、《直言不讳的塔皮埃斯》、《对塔皮埃斯若干作品的断想》一系列文章和六幅作品图片,大力介绍了这位来自西班牙的具有世界性影响的画家。随后1989年4月,塔皮埃斯的作品在中国艺术的最高殿堂——中国美术馆展出,在中国的当代艺术家群体之中反响热烈。塔皮埃斯的艺术作品之所以受到中国艺术家的如此欢迎,在于他对东方传统美学有着极为深刻的认识,即是“从‘清心静气’到‘飞白’,从‘一画’之规到‘墨之三昧’或泼墨,艺术家依靠‘胸中逸气’真正抓住事物的本原”。塔皮埃斯对中国传统绘画墨色的认识尤为透彻,他推崇简化的装饰线条,扩大空间的“虚无”,这种“准确并非真实”的视觉真实观与东方传统美学的“神似形非似”的感觉真实观几乎是异曲同工。不过中国传统绘画尤其是文人绘画强调画家本身的主观情绪,从不追求对物象写实的“像”,而是执着于脱离物象后画家对“神”“气”的主观再现。

何多苓认为虚无是他绘画创作的本质。这当然与塔皮埃斯的“虚无”有所不同。何多苓早在80年代就已经画出《春风已经苏醒》这样“哀伤而抒情”的全角度刻画的细致作品,到了90年代,他的作品开始逐渐从写实到虚调,有一个散失焦点的过程。何多苓追求形式语言上的纯粹,这与中国传统绘画的水墨表现有所相似。他在灰色调画面的纯粹中执着于复杂而细致的表现手法,显示出超越的艺术追求和超然的精神境界。何多苓的灰色精神世界与现代主义诗意相互交织,他的绘画技巧与视觉语言,融合人物形象体现出一种“现代精神的表现力”。

20世纪80年代以来,大量西方当代艺术的涌入促使中国青年艺术家的艺术观念开始觉醒,这些新潮美术青年开始关注自己的思想、观念与问题,他们遵从艺术家本体的内心写照,以不受外界因素影响与困扰的最原初的视觉真实感受来进行艺术创作。他们开始有意地控制与回避外部的纷扰,尤其是美术学院模式教育下所宣传的僵化的视觉真实观念。这一时期,不少艺术家开始大胆地解构、建构、重构,“批判”正是其最好的进入当代性的武器。灰色调所蕴含的视觉语言特征,直接丰富了中国当代艺术的视觉语言方式。灰色调在时代背景下是相对自由的视觉语言的阐释,但并不意味着中国当代艺术家需要一以贯之地继续创作,正如“八五新潮”美术运动的先锋者们那样,后来也进行了黄色调、蓝色调、绿色调等各种色彩视觉语言的尝试。艺术创作的不竭动力永远是艺术家本身对现实生活的敏锐触觉,艺术与时代的互动才是艺术家持续不断的主观能动创造。塞尚说:“你还不能算是画家,非得等你画出了灰色不可。”