气候变化对湿地生态需水影响研究进展

阳维宗 董李勤 张 昆 马 骁 李 楠

( 1. 西南林业大学地理与生态旅游学院,云南 昆明 650233;2. 西南林业大学国家高原湿地研究中心,云南 昆明 650233)

湿地是介于水陆环境过渡带的生态系统,其独特性在调节气候、涵养水源、蓄洪防旱、维持物种丰富度等方面发挥着重要作用[1-2],水是湿地形成、发育及维持其结构和功能的关键因子,其中,湿地生态需水是湿地水文研究的重要组成部分,它主要通过形成和改变湿地理化环境影响湿地生态系统组分、结构,进而控制着湿地生态系统的演化[3]。因此,研究气候变化背景下湿地生态需水领域的结构、机理及相关效益逐渐成为世界各国学者研究全球气候变化系统中最活跃的领域之一[4]。

IPCC第5次气候变化评估报告指出,全球地表持续升温,21世纪末全球平均地表温度将在1986—2005年基础上升高0.3~4.8 ℃[5],全球气候系统变暖已成为毋庸置疑的事实。一方面,气候变化通过改变全球水文循环状况,对径流、土壤湿度等要素产生影响[6];另一方面,气温、降水、空气湿度、风速等因子发生变化将影响湿地水资源系统结构,导致湿地分布、面积以及植物群落等方面发生改变[7]。上述现象将对湿地生态需水造成深远影响[8],而目前气候变化影响下湿地生态需水变化研究主要集中在区域尺度湿地生态需水量估算、湿地生态需水保护与管理及相关效益和湿地生态需水对气候变化响应关系等方面[9-11],但是针对整个湿地生态需水格局与过程机理研究相对较少。因此,研究气候变化对湿地生态需水格局与过程机制的影响,提出湿地生态需水适应性管理策略,对维系湿地生态系统平衡、保护生物多样性等具有重要意义。本研究采用湿地生态需水广义上的概念,认为湿地生态需水主要包括湿地植物需水、湿地土壤需水、湿地生境需水等3 部分[12]。

1 气候变化对水影响的国内外研究历程

国外关于气候变化对水的影响研究起步于20世纪70年代后期,在世界气象组织(WMO)、国际水文科学协会(IAHS)、联合国发展署(UNDP)等国际组织的推动下[13],直到20世纪80年代才逐渐展开气候变化对湿地生态需水的探索[14]。最初开展的是气候变化对湿地水源补给和湿地基本水文因子影响研究,发现若未来气候持续变暖,将对湿地生态需水供需产生压力[15]。迈入21世纪后,利用相关气候模型和水文模型预测湿地生态需水已成为一种研究趋势,研究成果对如何更好地维持湿地生态需水十分重要[16-17]。另一方面,气候变化对多种湿地类型生态需水的影响也是不可忽视的。相对而言,针对河流湿地、湖泊湿地等类型湿地展开探索研究较多[18-19]。

国内关于气候变化对水的影响研究始于20世纪80年代中后期。1988年实施“中国气候与海面变化及其趋势和影响研究”项目,其中涉及气候变化对白洋淀湿地生态需水研究[14]。“九五”期间,在利用气候模型探索气候变化对湿地水文状况影响方面取得了突破,使我国关于气候变化对湿地生态需水研究迈入一个新阶段[20]。虽然我国在研究气候变化对湿地生态需水方面起步较晚,但仍然取得一系列研究成果[21-22]。我国相关学者开展了气候变化对白洋淀湿地、武昌湖湿地等一系列探索[23-24],阐述气候变化对湿地生态需水影响机制;其次,受海拔高度、自然环境等因素影响,我国若尔盖高原湿地、巴音布鲁克湿地等高原、高寒湿地生态需水对气候变化响应较为

敏感[25-26] 。

2 气候变化对湿地生态需水的影响研究

2.1 气候变化对湿地植物需水量的影响

湿地植物需水量是湿地生态需水量的重要组成部分,而气候变化导致湿地气温、水位等因子发生改变,必然影响湿地植物组成、结构及分布,进而影响湿地植物需水量[27]。气温通过影响植物生长周期使湿地植物需水量发生变化[28];其次,气候变化影响下湿地水文情势发生改变,导致湿地植物根茎通气性变化,影响湿地植物生长繁殖和组成,对湿地植物需水量产生影响[29]。通过分析典型湿地植物在自然或模拟湿地水文情势下[30-31],建立湿地植物种群与湿地水文定量关系[32],探索气候变化对湿地植物需水研究机制。目前,相关研究集中于探讨如气温升高、极端干旱、海平面上升等事件对湿地植物生长、分布、组分及功能的影响,且定量研究比重相对较高[33-34]。气候变化对湿地植物是长期的演变过程,对湿地植物需水量的影响是复杂多变的。因此,应该加强在气候变化对湿地植物组成与分布定性研究的基础上,深化湿地植物需水对气候变化的响应研究。

2.2 气候变化对湿地土壤需水量的影响

气候变化与湿地土壤需水之间存在反馈机制。在气候变化大背景下,湿地土壤气温升高导致水热状况发生变化[35],促使湿地土壤理化性质改变,并使得土壤湿度和含水量降低,迫使湿地土壤需水量增加;其次,湿地具有“碳汇”功能,储存在湿地土壤中的碳约占陆地生态圈表层碳储量的20%~30%[36],而气候变化将影响碳输入和输出,进而影响湿地土壤碳库的平衡,且全球气候变暖使湿地土壤温度升高,迫使产生的温室气体释放到大气中去,进一步加剧气候变化程度[37-38],从而加剧湿地生态需水量压力。近些年相关研究主要集中在湿地土壤对气候变化响应、气候变化对湿地土壤碳排放影响研究等方面[39-41],都证明了湿地土壤需水量对气候变化较为敏感。

2.3 气候变化对湿地生境需水量的影响

气候变化通过光照、降水、气温、风速等因子影响区域范围内湿地生境生态系统组分与结构,迫使湿地生境出现面积减小、物种丰富度降低和野生动物生存环境改变及湿地气候暖干化现象,进而影响湿地生境需水量[42-43]。在不同气候变化驱动下,湿地生物格局将发生改变[44-45];其次,气候变化对湿地生物群落的影响是全面的、多方位的[46]。一方面,气候变化引起的降水、气温因子改变影响了湿地动物如白鹤的生长繁殖策略[47],也迫使扎龙湿地丹顶鹤繁殖生境发生了改变[48]。另一方面,湿地生境植物如芦苇生长对气候变化响应显著[49],降水变化驱使芦苇数量增加,而这都将不同程度影响湿地生境需水量,破坏湿地生态系统平衡。

2.4 未来气候变化情景下湿地生态需水的预测

气候变化情景是利用一系列科学假设,对未来世界气候变化情况进行分析、模拟[50]。IPCC曾提出IS92和SRES两种排放情景,在2011年Climatic Change推出了新型排放情景“典型浓度目标”[51]。国外、国内都有大量研究者利用相关气候模型,预测未来气候变化下的湿地生态需水量[2,52],揭示气候变化与湿地生态需水的耦合关系。迄今为止,多种气候变化情景模式对各种尺度范围内湿地生态需水量进行分析和预估,开展了大量以定性化分析为主的响应机制研究,对促进湿地生态系统自然循环具有重要意义[53-54]。但是,由于受气候系统客观认识与资料可靠性的限制,气候模式在应用中存在不确定性[55]。因此,应该加强对气候系统的认识,探讨不同气候环境下对湿地生态需水的影响机理,提高气候模型模拟和预测精度,深入研究气候变化与湿地生态需水的双向耦合作用。

3 气候变化与湿地生态需水的相互作用与反馈机理

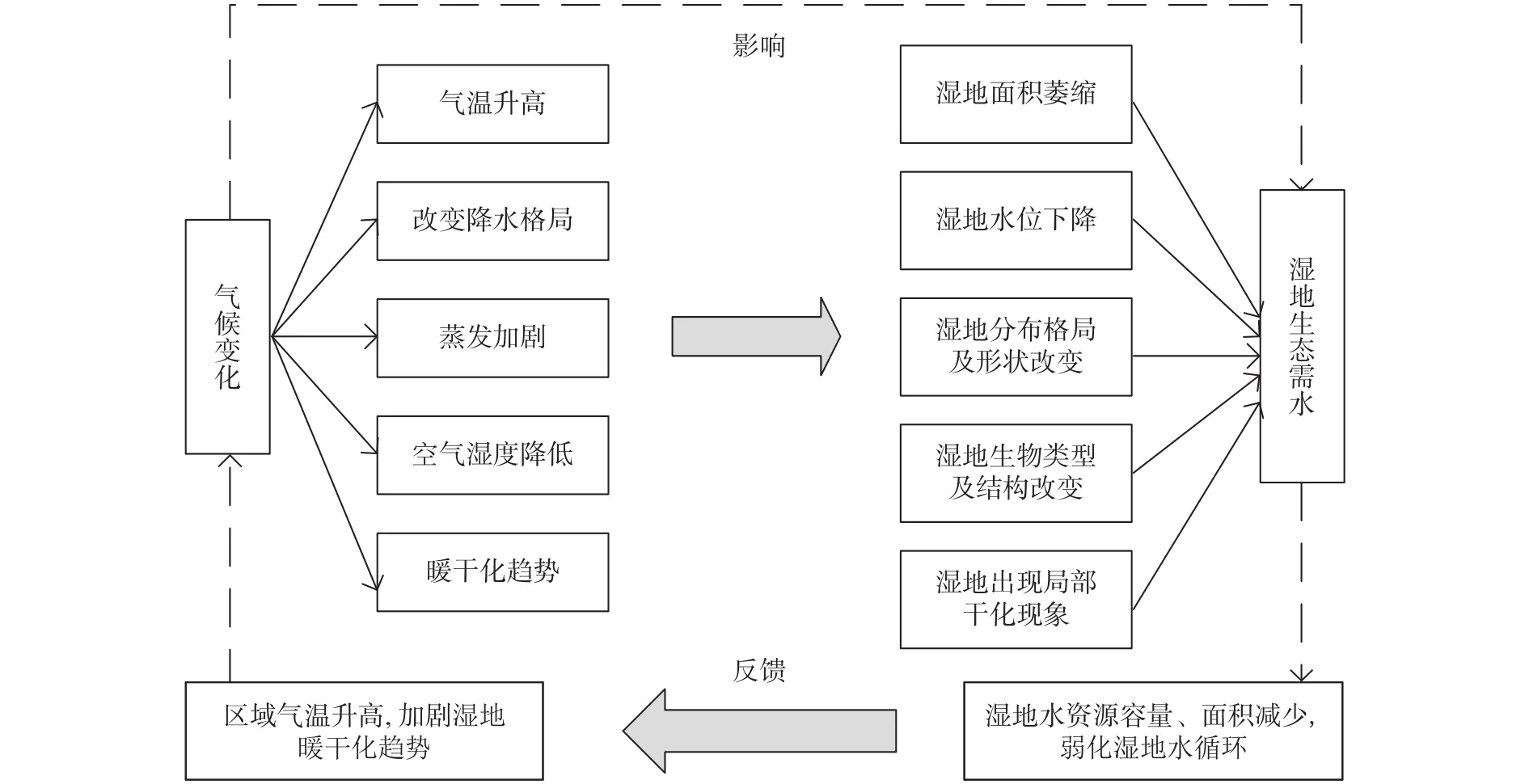

气候变化影响湿地生态需水,而湿地生态需水将对气候变化形成反馈(图1)。一方面,气候变化改变了气温、降水、空气湿度、风速等气候因子,影响湿地生态系统结构与功能,并改变湿地水文特征[4],最终导致湿地生态需水状况发生变化;另一方面,湿地水文特征和水生生态系统发生变化,出现诸如湿地水位下降、面积萎缩等现象[56],将加剧区域气候暖干化趋势。

图 1 气候变化与湿地生态需水相互作用与反馈机理框架Fig. 1 Framework of interaction between climate change and wetland ecological water demand and feedback mechanism

相对较少的气候要素发生改变会促使湿地水文状况发生较大变化[57],从而使湿地水位、面积等基本水文因子发生改变,影响范围包括各种高低海拔湿地[58];其次,湿地因水源补给方式的不同对气候变化的响应程度也不尽相同,但都将影响湿地生态需水。降水量减少使瑞典中东部高位沼泽湿地水位下降、面积萎缩[59],雨养湿地水文状况也对气候变化反应显著[60]。另一方面,湿地生态需水受湿地水文和水生生态系统变化影响,将对气候变化形成反馈[61]。受气候变化影响呼伦湖湿地面积减少,区域气候呈暖干化趋势,增加了湿地生态需水压力[62]。

4 应对气候变化环境下湿地生态需水的适应性管理策略研究

4.1 气候变化环境下的湿地保护与管理

全球气候变化带来的气温升高、降水减少、海平面上升、洪水和干旱等极端事件,被认为是致使湿地面积减少和功能衰退的主要自然因素[61],使得湿地保护与管理越来越受到各国政府与学者的重视[63]。利用科学的方法和技术来保护、恢复或重建湿地以及管理湿地[64-65],逐渐成为湿地保护与管理的必经之路。完善法律制度是湿地保护与管理的关键[66],国外一些国家如澳大利亚、美国等较早通过颁布相关政策来促进湿地保护与管理[67]。我国在湿地保护与管理的法律政策方面发展较快[68],但是与国外相比,在政府组织架构方面还存在某些不合理的部分[66]。湿地保护与管理是自然科学和社会科学相结合的问题,积极发展科学的技术手段和完善包括法律制度在内的各项管理体系,以促进湿地生态系统正常运转是湿地保护与管理的当务之急。

4.2 气候变化环境下湿地生态需水的适应性管理

策略

受气候变化影响,湿地生态需水受到严峻挑战。湿地出现诸如水位下降、面积萎缩、物种丰富度减少及生态系统结构与功能发生变化等现象,极大地影响了湿地生态需水,最终破坏整个湿地生态系统平衡。因此,基于此现状提出以下建议和措施:

1)进行湿地生态补水[69],保证整个湿地植物、土壤、生境需水量,维持湿地生态系统正常运转。湿地生态补水需要结合湿地与补给水源地理空间关系和水情状况选择补水策略,并通过建立湿地生态补水过程的水资源管理模型,以深化湿地生态补水研究机制。

2)增强湿地水文连通性,保护湿地水文因子及物种丰富度,维系湿地生态系统结构与功能[70]。通过疏通水面、修建生态水渠和铺设各种基质等方式增加水体之间的横向、纵向联系,扩充湿地水资源容量,并建立湿地水文与湿地生物联通定量响应关系,阐述湿地水文与湿地生物联通规律。

3)建立综合模型[71],从不同尺度、精度、数据等方面探究气候变化对湿地生态需水的影响及对湿地生态需水量的预估,构建湿地生态需水动态数据库,深入研究湿地生态需水对气候变化的响应规律。

4)湿地生态需水是湿地保护与管理的重要组成部分,完善湿地水资源保护与管理的法律制度[3],明确湿地水资源的特殊性和重要性,以便更好地促进湿地生态需水保护与管理工作以及湿地生态系统良性循环。

5 结论与讨论

纵观国内外相关研究,关于气候变化对湿地生态需水影响研究大多起步较晚,所获成果中最初以定性分析为主,但随着研究方法、保护目标等发生变化,特别是气候模型的发展,导致定量研究发展相对较快。气候变化环境下湿地生态需水格局由单向研究发展为双向反馈机理探索,而气候变化对湿地植物、土壤、生境等需水量影响已演变为气候因子与湿地水文情势、湿地生态系统及湿地自然环境规律响应过程研究。为进一步推进未来气候变化情景下湿地生态需水开展深入、全面、系统的研究,综合已有研究成果,针对目前研究中存在的一些问题,提出以下建议。

1)加强对气候变化情景下湿地生态需水的影响及其反馈机制研究,展开定性、定量研究相结合并兼顾空间与时间的研究方式,探讨从微观到宏观、从局部到大尺度等范围影响研究。建立基于湿地生态需水与气候变化定量响应关系,揭示气候变化与湿地植物、土壤、生境等因素多方面耦合作用,指导湿地生态需水管理与生态保护,保障湿地生态系统良性循环。

2)鉴于应用气候模式的不确定性,应加强对气候系统的客观认识,进一步提高气候情景预测精度,构建新型“气候—湿地生态需水”耦合模型,预估未来不同气候变化情景下湿地生态需水变化趋势。同时,应进一步加强气候变化对湿地生态系统需水机制及规律研究,提高整个湿地生态系统应对气候变化的能力,保障湿地水资源、水环境安全与社会经济可持续发展。

3)湿地生态需水既是自然科学问题,同时也是社会科学问题。通过完善相关湿地水资源保护与管理法律制度,从法律上确定湿地水资源的重要性,并加强湿地水资源功能和重要性的宣传,号召公众积极参与湿地水资源保护与管理之中,从而更好地开展湿地生态需水保护与管理工作,促进湿地生态系统良性循环及社会经济可持续发展。