网络谣言的传播效果与社会阶层差异

——以网络食品谣言为分析对象

冯 强 马志浩

谣言是一种通常以口头形式在人群中传播,同时没有可靠证实标准的特殊陈述。[1]谣言与风险社会相伴共生,并成为公众生活中常见的信息形态。互联网的技术生态为谣言的传播提供了新的场景。随着移动互联网终端和社会化媒体的普及,一条普通谣言也会通过手机短信、微博、微信、社交网站等演化成集体恐慌事件。[2]社交媒体的发展使得信息生产和繁殖成为普遍行为,但由于缺乏结构化的控制机制,谣言扩散等产生的问题引起社会重视。[3]

网络谣言的生产和扩散过程涉及在线网络的复杂性和人际互动的动态性等问题。在国外,网络谣言研究受到信息科学、软件工程和心理学等不同学科领域的关注,这些学科运用信息模拟、数据挖掘、控制实验和问卷调查等方法,讨论网络谣言的在线网络、传播机制和影响因素等问题。[4-5]在国内,网络谣言研究与新媒体事件研究紧密勾连,考察网络谣言在新媒体事件中的动员机制等问题,个案分析居多。[6-7]总体而言,对网络谣言微观效果的实证考察相对不足,网络谣言也为传播学者展开媒介效果研究提供了契机。

本研究以“网络食品谣言”为研究对象,分析谣言传播对个体情感、政治信任和治理支持意愿等方面的影响,并兼以分析这种影响是否存在社会阶层差异。网络食品谣言特指在互联网络特别是社会化媒体上传播的食品谣言。之所以选择网络食品谣言为研究对象,一方面是因为网络谣言种类广泛,包括网络政治谣言、网络社会谣言、网络健康谣言等不同类别,讨论所有谣言的传播效果可能存在测量的信度和效度问题,也不可避免地使得研究问题过于复杂。另一方面,食品问题越来越成为中国公民生活中严重的社会问题,与之伴随的食品谣言问题非常典型和突出。2018年7月27日,中国食品辟谣论坛由新华网举办。论坛上公布的《大数据时代食品网络传播趋势与特征分析》显示,在各类网络谣言中,食品安全类谣言占45%。[8]食品谣言在网络谣言中具有典型性和代表性,以网络食品谣言为分析对象,有助于集中探讨网络谣言传播带来的个体情绪、信任和支持等传播效果问题。

一、网络谣言:定义、特征与影响因素

在社会科学中,谣言在心理学和社会学等领域广泛讨论,但存在视角差异。心理学家偏重谣言的认知特征。在心理学家纳普(Knapp)看来,谣言是一种命题,旨在使人相信对当前热点问题推断,并在未经官方确认的情况下广为传播。[9]社会学家则强调谣言的舆论属性。法国社会学家让·诺埃尔·卡普费雷(Jean-Noel Kapferer)指出,谣言是“在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息”[10]。美国社会学家坦玛苏·史部塔尼(Tamotsu Shibutani)在其著作《即兴新闻:谣言研究的社会学路径》中,把谣言定义为人们交谈过程中产生的“即兴新闻”(improvised news)。

台湾政治大学孙秀惠教授从传播学视角对网络谣言进行了概念化定义。网络谣言是网络上流传的即兴信息,网友主观认定其重要性并予以传递,在传递过程中,信息可能经过再诠释甚至改编,且未经过接受者和传递者的查证。[11]该定义从网络媒体和受众传播的角度对网络谣言的内涵进行了阐释,符合网络时代谣言的传播特点。学者对网络谣言的分类方式与对传统谣言的分类殊无二致。网络谣言可被分为正常情形下的谣言和灾难情形下的谣言。按照谣言背后真相是否容易判断,还可以分为不明显的谣言和明显的谣言。[12]

纳普从心理认知角度对谣言的特征进行了概括。在他看来,谣言具有三个基本特征:第一,传递性。比如,通过口耳相传的方式传播谣言。第二,信息性。谣言往往涉及特定的人、事和情境,因此是一种信息。第三,表达性。谣言往往表现和满足群体的情感需求。[9]另一些学者指出,谣言是公共舆论的另类形式。史部塔尼提到了谣言具有集体行为、非正式性和构建意义三种特征。[13]谣言的以上属性在网络谣言中依然成立,网络谣言还具备传播主体多元化、传播方式立体化、传播速度即时化、传播范围全球化等网络时代的特征。

早期研究发现,谣言可信度、信源和个体焦虑等因素均对谣言传播产生不同的影响。[14]这些因素在网络谣言研究中依然适用。博蒂亚(Bordia)和罗思诺(Rosnow)以“IBM利用软件窃取用户信息”谣言为个案,研究证实了不确定性和焦虑性作为谣言生成的前置变量和易受骗性作为谣言扩散的中介变量,研究同时指出,谣言散布者(rumormongers)并非是一个无差别的链条和消极地传递信息,而是一个多样化的集合,人们以各自的方式应对谣言。[15]新加坡三位学者以“李光耀被去世”事件为例,从信源(博主)的推特使用程度和使用年限、粉丝数量和朋友数量等方面,分析了信源特征对网络谣言转发扩散的影响。研究指出,推特用户的注册时间、发帖数量、粉丝数量和朋友数量等信源特征都会影响到谣言转发数量。朋友数量和发布数量具有轻微的负向影响,而注册时长和粉丝数量则有正向影响。[16]

二、网络谣言的传播效果:从个体情感到公共治理支持

对网络谣言接触的测量,不能简单测量网络接触频率,因为谣言具有负面意义,受访者会倾向于低估自己接触谣言的频率,这样答案可能存在社会期望偏差。谣言源自模糊的、存在威胁的或存在潜在威胁的情景,同时人们存在理解和安全的心理需求。换言之,谣言是有关某种情景风险的回答和认知。网络谣言测量,需要分析个体客观的信谣程度和主观的谣言流行程度感知。本研究通过信谣程度和谣言严重性感知两个层面分析网络谣言的传播效果。

(一)网络谣言对个体情感的影响

谣言的形成与扩散具有强大心理和情感动因。谣言里透露着公众期待、恐慌、焦虑、敌意和欲望。谣言的发展和传播关涉理解、讨论、推测和想象。[17]罗思诺指出,谣言扩散的有效性深受信息模糊性、恐惧和信任的影响。焦虑、不确定性、可信度和谣言后果的卷入程度都是谣言扩散的影响因素。[18]

谣言作为一种引起人们兴趣的信息,但并不具有真实的证据支持。因此,谣言的关键特征在于对于其准确性的怀疑。[19]“谣言信念”(rumor beliefs or belief in rumor)常被看做是推动网络谣言传递的预测变量。在1986年有关谣言信念的经典文献《谣言信念和谣言传播的可能性》(BeliefinRumorandLikelihoodofRumorTransmission)一文中,罗斯诺等把谣言信念操作化为对谣言真相的信心程度。研究发现,谣言信念与谣言传播的比例之间存在线性递增关系。[20]一项元分析发现,谣言信念与谣言传播存在积极相关关系(rbelief=0.30)。[21]受上述研究启发,本研究把“谣言信念”作为谣言传播效应的第一个预测变量。

另外,研究谣言的传播效应,还需要把谣言的感知风险(perceived risk)或者感知严重性(perceived severity)作为预测变量。这是因为,随着风险社会的到来,信息的感知风险与事实之间往往存在偏差。由于不同利益相关者的推动,在信息传递过程中,往往产生“风险的社会放大”,并引发人们不同方式的应对。[22]因此,考察谣言作为一种社会风险,了解其在公众心中的感知情况及其影响,对我们理解谣言的传播效果具有重要价值。基于以上考量,本研究把“谣言严重性感知”作为谣言传播效应的第二个预测变量。

在谣言的情感卷入机制中,恐慌是常见的心理反应机制。网络谣言中往往包含恐慌诉求。恐惧促使个体关注危险事件的严重性和发生的可能性,进而产生相应的行动。[23]比如,转基因食品之所以在国内引起广泛争议,也与各种关于转基因食品有毒、致病或致癌的谣言有关。这种谣言的传播带来公众对转基因食品的心理恐惧,进而抵制转基因食品。

对于个人和社会心理层面而言,谣言可能具有缓解不确定的焦虑情绪、转移注意力并促进心灵健康的积极正面意义。罗思诺指出,谣言是一种公共信息交流,反映了个人对某一社会现象的阐释,能帮助消除焦虑和获得平静。[19]费恩(Fine)也指出,谣言是市民社会的内在组成部分,适度的谣言意味着社会参与和公民在集体秩序和社会信任上的投入,谣言有利于建构集体记忆,并形成有判断力的和可共享的价值观。[24]受以上讨论启发,我们形成以下假设:

H1:网络食品谣言的传播显著影响个体对食品问题的恐慌情绪

H1a:网络食品谣言的信谣程度可以显著降低个体对食品问题的恐慌情绪

H1b:网络食品谣言严重性的感知程度可以显著提高个体对食品问题的恐慌情绪

(二)网络谣言对治理支持意愿的影响

信息传播对政策支持的影响研究一直是政治传播和健康传播等领域研究的热点。例如,赵小泉等研究发现,对政治新闻的关注和对科学或环境新闻的关注都会影响到科学信念,进而影响风险感知和政策支持。其中对环境的风险感知越高,公众越支持政府对节能减排等措施的政策。[25]古德奥(Goodall)等通过酗酒后果的实验研究指出,酗酒危害报道增加了实验者对针对个体的政策的支持,但对社会层面政策的支持没有达到显著水平。而对酗酒危害的愤怒程度则对个体层面和社会层面的政策支持度都具有显著影响。[26]

就谣言的传播风险对政策支持的影响而言,相关的研究较少。甘瑞特(Garrett)用问卷调查方法检验了政治类网络谣言的影响,研究发现,网络谣言接触越多,谣言信念也会越多,辟谣信息(rumor rebuttals)也会接触越多。[27]过去对健康风险报道的研究表明,媒体关注对公共支持政策制定等都产生了积极影响。[28]与此类似,由于谣言具有模糊性和重要性的特点,个体对谣言的信念和严重性感知都可能对相关议题的治理支持产生影响。

目前对网络食品谣言对治理支持的影响尚缺乏实证研究。牟怡等研究了食品事件了解程度、食品安全知识对食品问题情感、食品问题风险感知和预防行为的影响。发现食品事件了解程度和食品安全知识都可以显著正向预测预防行为。[29]与此类似,对于网络食品谣言问题,人们对谣言的了解和感知也可能带来对食品谣言的治理支持。受以上研究启发,本研究建立以下假设:

H2:网络食品谣言的传播对食品谣言的治理支持有显著的正面影响

H2a:网络食品谣言的信谣程度对个体对食品谣言的治理支持有显著的正向影响

H2b:网络食品谣言的严重性感知程度对个体对食品谣言的治理支持有显著的正向影响

(三)网络谣言对政治信任的影响

政治信任是一种重要的政治情感。是公民对政府或政治系统运作产生的与其预期一致的结果的信念。[30]作为公众政治认知、互动、表达和参与的平台,新媒体中相对多元和丰富的信息改变着公众的政治认知,这对于公众的政治信任也带来显著影响。张明新调查研究发现,网络使用程度和使用历史均对政治信任产生显著的负面影响。网络使用历史越长,政治信任程度越低;网络使用程度越深,政治信任程度越低。另外,网络政治性使用程度越高,对党政机构的信任程度越低,对官员的不信任程度越高。[31]类似研究表明,民众基于互联网的使用对于政治信任可能带来消极影响。

从实证主义角度来看,个体对网络谣言的感知对政治信任具有消极影响。谣言会导致支持敌对的信仰体系,增加压力和冲突。[32]网络谣言加剧了社会紧张和带来骚乱,如果公众决定建立于错误信息,或者公民不能用批判的眼光看待错误信息,政治体系的合法性便值得怀疑。[27]政治谣言往往对政府是负面的,在辟谣信息缺失的情境下,谣言将会增加公众对政府的消极态度。网民越是接触网络谣言内容,越可能滋生不信任感。[33]受以上研究启发,我们形成以下假设:

H3:网络食品谣言的传播对个体的政治信任具有显著的负面影响

H3a:网络食品谣言的信谣程度对个体的政治信任具有显著的负面影响

H3b:网络食品谣言的严重性感知程度对个体的政治信任具有显著的负面影响

(四)网络谣言传播效果的社会阶层鸿沟

在梳理了网络谣言对个体情感、治理支持意愿、政治信任的直接效应之后,仍然需要将其在社会阶层上的差异进行考察。在传统研究中,因为社会阶层造成的知识鸿沟、数字鸿沟的现象非常普遍,作为优势群体的高社会阶层个体往往在信息传播技术的接触和采纳上占得先机,并不断扩大自身优势。[34]但是,对于风险社会环境下的网络谣言感知、信谣程度的功能机制方面,目前较少有学者进行探索。根据目前主要的研究进行梳理,可以看到,相比于真实信息,网络传播的虚假信息往往具有更加新奇的特征,并因此更容易被个体转发,并诱导个体产生恐慌、厌恶和惊讶的情绪。[35]该类情绪的产生,直接影响的是对社会的不信任感,包括对政府信任的损害及治理支持意愿的降低。[36]但需要注意的是,以往研究发现网络媒介素养较高的人在甄别网络信息的真伪具有较好的表现,[37]而这部分的表现也与其自身的社会经济地位高度相关。[38]由于社会经济地位是客观阶层差异的主要依据,[39]有必要考虑社会经济地位对网络谣言传播影响效果的调节效应,因此,本研究提出如下研究问题:

RQ1:社会经济地位(收入、教育背景)如何调节网络食品谣言信谣程度的影响效应

RQ2:社会经济地位(收入、教育背景)如何调节网络食品谣言严重性感知的影响效应

三、研究设计

(一)调查实施

本研究采用网络问卷调查的非随机抽样方式。具体调查如下:把修改后的问卷放置于调查网站——问卷星,通过这种方式进行滚雪球抽样。在调查过程中,力求使样本在性别、年龄、收入、职业类型、地区分布等方面呈现多元化特征。

本次调查开始于2016年8月28日,结束于8月31日。因为采用在线红包抽奖等激励方式,所以样本回收速度较快。本研究共获得受访者1183人参与问卷调查,通过对问卷回答时间过短、回答量表答案时呈现结构性特征等样本进行排除,同时对男女性别比例进行配额,最后,共795份问卷数据纳入最后统计分析。其中,男女比例为:44.8%(356人):55.2%(439人)。受访者平均年龄为28.8岁(SD=9.340)。受教育程度中,具有大专及本科生以上学历者居多。80%的受访者个人年收入在9万元以内。

(二)变量测量

网络食品谣言的信谣程度。参考甘瑞特对政治谣言信谣程度的测量,[27]本变量由4个对错判断题(true-false items)构成,包括:“目前有证据表明,转基因食品有毒”等(具体见表1),为防止受访者答题出现结构性偏差,比如全部选择为“错”,我们设置了3个答案为正确的干扰题,随机混合于以上题目之间。这些题目均来自果壳网旗下“流言百科”网站中食品安全类别的谣言,流言百科对谣言真假给予了检验和判断,我们以其答案作为正确答案。其中,选择“正确”者赋值为1分,选择答案为“错误”者赋值为0分。考虑到对于谣言而言,大多数人们会抱有“宁可信其有,不可信其无”的心理,对于选择答案为“不清楚”者,同样赋值为1分。然后取4题总和来测量个人的“谣言信念”。分值越高,其“谣言信念”越强。

网络食品谣言的严重性感知程度。本量表由斯巴克斯(Sparks)和谢菲德(Shepherd)对食品生产和消费的潜在风险感知量表下的“严重性”(severity)因子[40]修改而成。[注]原因子由5个题项构成,包括:较多的关心;对下一代产生严重性后果;带来广泛的灾难后果;害怕程度;变得更加严重。放在谣言上,“对下一代产生严重后果”和“害怕程度”便不合适;因此,我们用剩下三个题项组成“对食品谣言的严重性感知”变量的测量题项,在本研究中为反向题项。包括:“目前,机构对网络食品谣言辟谣充分及时”“网络上食品谣言泛滥不会带来严重后果”“网络上的食品谣言影响面很小”。

食品问题的恐慌情绪。参考牟怡对食品安全问题负面情绪的“恐慌”(fright)维度的测量,[41]本变量测量由两个题项组成:“目前食品安全问题触目惊心”“食品安全问题让我感觉恐慌”。[注]需要注意的是,牟怡论文对食品安全恐慌情绪的测量由3个题项构成:食品安全问题让我感到恐惧(scared);食品安全问题让我感到恐慌(fearful);食品安全问题让我感到害怕(afraid)。然而,在中文语境中,恐惧、恐慌、害怕内涵存在相似之处;因此,本题测量把“scared”译为“触目惊心”同时,把“fearful”和“afraid”构造了单一题项“恐慌”。两题项存在较强的相关关系(r=0.663,p<0.001)。

食品问题的政治信任。政治信任具有不同层次的内容,既指向政治制度和政治共同体,也指向国家机构和公务人员。[42]本研究测量工作对食品问题的政治信任指向对象为食药监部门和其公务人员、《食品安全法》。本变量操作化为3个题项:“食药监部门能管理好食品安全问题”“《食品安全法》能够保障公众健康”“食药监部门公务员的工作是敬业的”。

食品问题的治理支持。传播学中有关治理支持(support for censorship or restriction)的研究多体现在第三人效果方面,比如,有关暴力、色情节目等。例如,麦克里德(McLeod)等对暴力等摇滚歌词的治理支持采用7个题项,包括:支持国家和地方立法;支持行业自我监督;禁止内容销售等。[43]受此类研究启发,本研究用以下题项测量食品问题的治理支持:“国家应进一步完善《食品安全法》”“国家应加强对食品质量的检查力度”“国家应该对不法商家进行严厉惩罚”。

除此之外,本研究也纳入性别、年龄等人口统计学因素和媒介使用变量作为控制变量,性别和年龄按照其回答情况录入。其中,对社会阶层(社会经济地位)的测量体现为两个相互关联的变量:受教育程度和个人年收入。其中教育程度分为:初中及以下;高中或中专;大学;研究生及以上。个人年收入(学生按照家庭人均年收入计算)分为:3万元及以下;4至6万;7至9万;10至12万;13至15万;16万元以上。本研究中,两者存在较强的正相关关系(r=0.71,p<0.001)。

对于媒介使用变量,采用通用的对不同媒体中相关信息的关注(attention)程度进行测量。本研究采用“过去一年内,受访者对报纸/电视/网站/社交媒体(微博等)的食品问题的新闻或者消息的关注”4个题项加以测量,并采用5级李克特量表(1=从不关注,5=非常关注)方式供受访者选择。

四、统计分析

通过频数分析表[注]由于本研究为非随机抽样,描述性结果(百分比、均值、标准差)等不具备代表性,仅供参考。可知,在4个谣言题目判断题中,有3个题项均有超过半数的受访者能回答正确。按照答对率依次是:“喝可乐会二氧化碳中毒”,正答对率为66.4%,“小龙虾是一种虫子,外国人都不吃”和“纯净水呈弱酸性,饮用后会形成酸性体质”答对率均为53.7%。本研究把4个谣言题目重新编码,形成“信谣程度”变量,克伦巴赫信度值为0.648,信度良好。

表1 网络食品谣言“信谣程度”频数分析表

题项答案正确错误不清楚喝可乐会二氧化碳中毒错96(12.1%)528(66.4%)171(21.5%)小龙虾是一种虫子,外国人都不吃错165(20.8%)427(53.7%)203(25.5%)纯净水呈弱酸性,饮用后会形成酸性体质错106(13.3%)427(53.7%)262(33.0%)目前有证据表明,转基因食品有毒错195(24.5%)320(40.3%)280(35.2%)注射头孢类药物后喝酒很危险(干扰题)对564(70.9%)32(4.0%)199(25.5%)空腹吃柿子易引发胃结石(干扰题)对464(58.4%)92(11.6%)239(30.1%)喝橙汁喝多脸会变黄(干扰题)对98(12.3%)463(58.2%)234(29.4%)

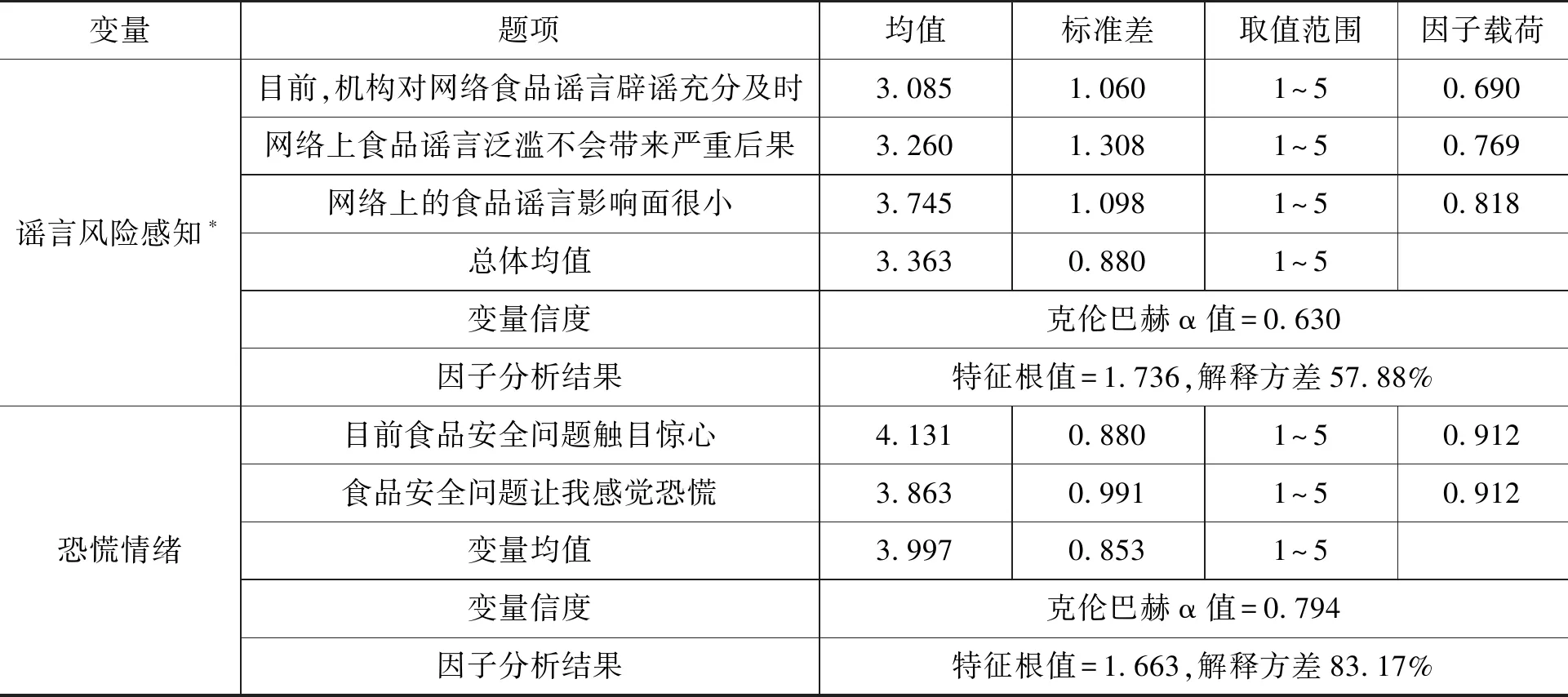

就受众对谣言严重性感知情况而言,通过表2可知,受访者认为目前网络上的食品谣言的严重性处于较高的状态,均值为3.438(SD=0.675)。每个题项的均值都超过中位数3。谣言严重性感知变量的克伦巴赫阿尔法系数是0.630,信度系数较好。通过因子分析,3个题项构成1个因子,可解释方差57.88%,说明谣言严重性感知量表具有较好的建构效度。

表2 谣言风险感知和食品安全问题“恐慌情绪”描述统计表

变量题项均值标准差取值范围因子载荷谣言风险感知∗目前,机构对网络食品谣言辟谣充分及时3.0851.0601~50.690网络上食品谣言泛滥不会带来严重后果3.2601.3081~50.769网络上的食品谣言影响面很小3.7451.0981~50.818总体均值3.3630.8801~5变量信度克伦巴赫α值=0.630因子分析结果特征根值=1.736,解释方差57.88%恐慌情绪目前食品安全问题触目惊心4.1310.8801~50.912食品安全问题让我感觉恐慌3.8630.9911~50.912变量均值3.9970.8531~5变量信度克伦巴赫α值=0.794因子分析结果特征根值=1.663,解释方差83.17%

注:*在数据分析时,重新反向进行变量编码,值越大,严重性感知程度越高。

另外,受访者对于食品问题“恐慌”情绪均值为3.997,这意味着公众对于食品问题的恐慌情绪处于较高状态。其中,“目前食品安全问题触目惊心”题项均值是4.13(SD=0.88),“食品安全问题让我感觉恐慌”均值是3.86(SD=0.99)。“恐慌”情绪的克伦巴赫阿尔法系数是0.794,信度系数良好。两个题目构成1个因子,可解释83.17%的方差,具有良好的建构效度。

表3 食品问题的“政治信任”和“治理支持”变量描述统计表

变量题项均值标准差取值范围因子载荷政治信任食药监部门能管理好食品安全问题2.9871.0671~50.900《食品安全法》能够保障公众健康3.1361.1221~50.889食药监部门公务员的工作是敬业的2.9181.1031~50.878总体均值3.0140.9761~5变量信度克伦巴赫α值=0.867因子分析结果特征根值=2.372,解释方差比例79.083%治理支持国家应进一步完善《食品安全法》4.2810.9341~50.933国家应加强对食品质量的检查力度4.3910.9211~50.945国家应该对不法商家进行严厉惩罚4.4890.8801~50.913总体均值4.3870.8481~5变量信度克伦巴赫α值=0.922因子分析结果特征根值=2.598,解释方差比例86.59%

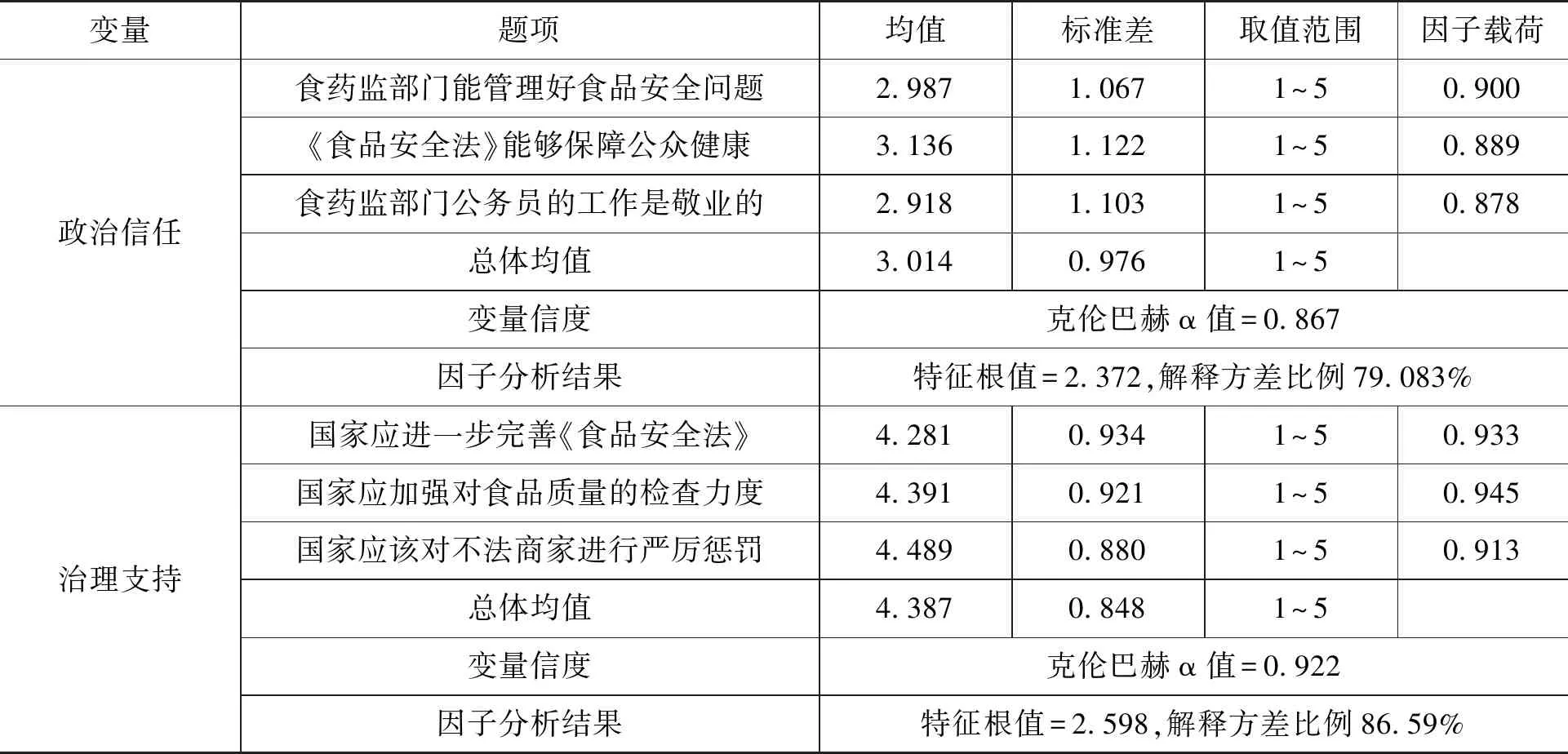

从表3可知,受访者对食品问题治理的“政治信任”度并不高,均值只有3.014(SD=0.976),略微高于中值。受访者对于法律的信任度最高,这体现在“《食品安全法》能够保障公众健康”均值最高,为3.136(SD=1.122);另外,受访者对食药监部门和部门公务员的信任度都低于中值,均值分别是2.987(SD=1067)和2.918(SD=1.103)。通过因子分析,量表析出1个因子,可解释79.083%的方差,量表具有良好的结构效度。通过计算克伦巴赫阿尔法系数,信度系数为0.867,量表信度良好。

就“治理支持”变量而言,在“食品问题治理支持”的维度层面,总体均值得分为4.387(SD=0.848),反映出受访者对食品治理的迫切要求。具体测量的题项方面,得分最高的是“国家应该对不法商家进行严厉惩罚”,均值为4.489(SD=0.880);其次是“国家应加强对食品质量的检查力度”,均值为4.391(SD=0.921)。最后是“国家应进一步完善《食品安全法》”,均值为4.281(SD=0.934)。从数据比较来看,受访者认为对食品企业的治理更具有迫切性,常规检查次之,最后是法律的完善修订。通过计算克伦巴赫阿尔法系数,信度系数为0.922,量表信度良好。通过因子分析,量表析出1个因子,可解释86.59%的方差,量表具有良好的结构效度。

在推断性统计部分,我们首先对社会阶层变量、谣言变量和其他因变量之间进行了相关分析(表4)。第一,社会阶层变量与信谣程度之间呈现负相关关系:受教育程度越高,信谣程度越低;个人年收入越高,信谣程度越低。第二,社会阶层变量与谣言严重性感知间存在正相关关系:社会阶层越高,谣言严重性感知程度越高;另外,社会阶层越高,对食品问题有关机构的政治信任越低。第三,信谣程度与谣言严重性感知间存在负相关关系,但与恐慌、政治信任均存在正相关关系,但与治理支持存在负相关关系。第四,谣言严重性感知与恐慌、政治信任均存在负相关关系,与治理支持存在正相关关系。第五,对食品问题的恐慌情绪与对食品问题的治理支持存在正相关关系。

表4 关键变量间的零秩(Zero-Order)皮尔逊相关分析矩阵

年收入受教育程度信谣程度严重性感知恐慌政治信任治理支持年收入10.271∗∗∗-0.133∗∗∗0.101∗∗-0.027-0.192∗∗∗0.003受教育程度—1-0.310∗∗∗0.182∗∗∗-0.007-0.216∗∗∗0.080∗信谣程度——1-0.198∗∗∗0.115∗∗0.144∗∗∗-0.076∗谣言严重性感知———1-0.100∗∗-0.444∗∗∗0.078∗恐慌情绪————10.0470.377∗∗∗政治信任—————10.063+治理支持——————1

注:+表示p<0.1;*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。

表5 谣言传播对个体恐慌、政治信任和治理支持影响的回归分析

恐慌情绪政治信任治理支持意愿模型1模型2模型3模型4模型5模型6人口统计学变量 性别(0=男)0.215∗∗∗0.215∗∗∗0.155∗0.161∗∗0.143∗0.140∗ 年龄0.011∗∗∗0.011∗∗0.0010.0000.0030.003 受教育程度0.0510.049-0.133∗∗-0.129∗∗0.0550.028 个人年收入-0.011-0.010-0.088∗∗∗-0.080∗∗∗-0.018-0.013媒体使用变量 报纸关注-0.046-0.0460.118∗∗0.120∗∗0.0180.022 电视关注0.128∗∗0.125∗∗-0.011-0.0140.0470.044 网站关注0.080∗0.078∗0.078∗0.074+0.0510.043 社交媒体关注0.097∗0.101∗∗0.0200.0280.094∗0.094∗谣言传播变量 信谣程度0.211∗0.219∗0.0000.001-0.143-0.147 严重性感知-0.030-0.021-0.409∗∗∗-0.401∗∗∗0.096∗∗0.111∗∗交互项 教育×信谣程度0.004-0.1800.216∗ 教育×严重感知0.0520.0360.113∗∗ 收入×信谣程度0.009+0.109+0.055 收入×严重性感知0.041+-0.016-0.021 常数项2.344∗∗∗2.347∗∗∗4.119∗∗∗2.688∗∗∗3.002∗∗∗3.367∗∗∗F值13.940∗∗∗10.679∗∗∗30.498∗∗∗22.255∗∗∗6.638∗∗∗5.671∗∗∗R20.1510.1610.2810.2860.0780.093

注:+表示p<0.1;*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001。方格内的数值均为非标准化回归系数。

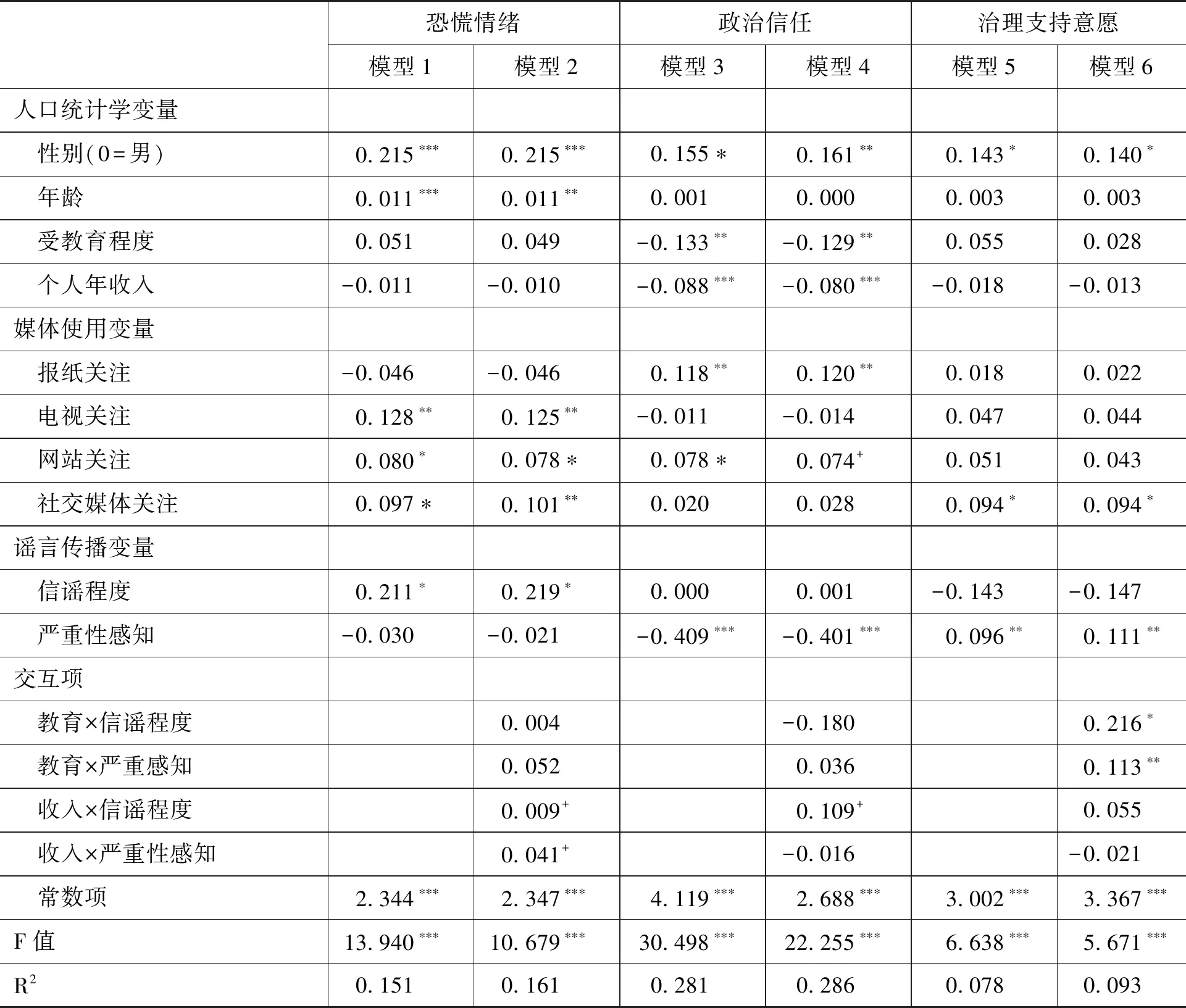

通过多元线性回归分析(表5)发现,就信谣程度的影响而言,在控制了人口统计学变量和媒体使用变量后,受访者的信谣程度对食品问题的恐惧程度具有正面影响(B=0.129,p<0.1),这充分说明谣言信息具有激发恐惧的刺激性作用。同时,受访者对食品谣言的相信程度对食品问题的有关机构的政治信任和治理支持意愿并没有显著影响。

通过多元阶层回归分析可知,受访者的谣言严重性感知并未对恐慌情绪产生显著的影响,但受访者的谣言严重性感知程度对政治信任产生显著的负面影响(B=-0.408,p<0.001),同时谣言严重性感知程度对食品问题的治理支持态度具有显著的积极影响(B=0.098,p<0.01)。

另外,在人口统计学变量中,恐慌情绪存在性别差异,女性的食品问题恐慌情绪显著高于男性。年龄越大,恐慌情绪越高。食品问题中的政治信任也存在性别差异,女性比男性的政治信任程度更高,受教育程度和个人年收入均与政治信任存在负相关关系。同时,女性比男性对治理食品问题的支持意愿更强。本研究同时把媒体使用作为控制变量,分析发现,对电视媒体中食品新闻的关注正向影响到受众的恐慌情绪。报纸和网站信息关注有利于提高对食品安全相关机构、制度和治理者的政治信任。另外,社交媒体信息关注提高了对食品问题的治理支持意愿。

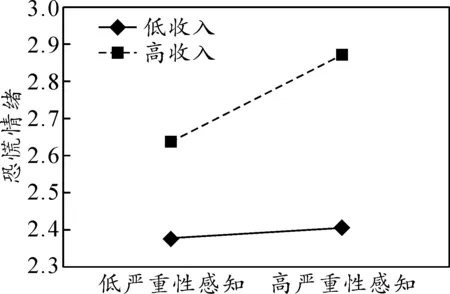

图1 收入对信谣程度与恐慌情绪的调节效应

图2 收入对严重性感知与恐慌情绪的调节效应

图3 收入对信谣程度与政治信任的调节效应

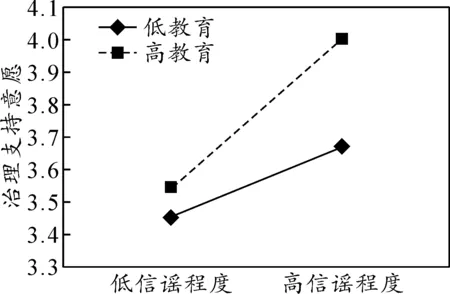

图4 教育程度对信谣程度与治理支持的调节效应

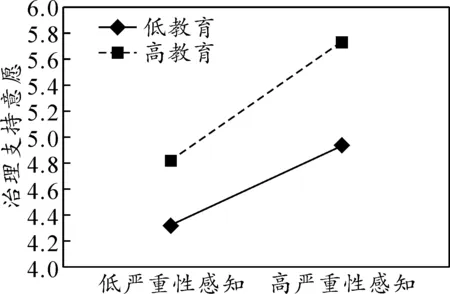

图5 教育程度对谣言感知与治理支持的调节效应

谣言传播效果的社会阶层差异在本研究中得到了一定验证,我们纳入了教育、收入与信谣程度和谣言严重性感知的交互项。高低组的分割均以变量均值上下一个标准差(M±SD)的范围来界定。参考既往研究[44],高于均值以上1个标准差的为高(收入或教育)组,低于均值以下1个标准差的为低(收入或教育)组。在模型2中,收入对信谣程度和严重性感知对恐慌情绪的影响能力的调节作用均得到了验证。在高收入群体中,信谣程度对恐慌情绪的影响效应显著高于低收入群体(图1),同时,谣言严重性感知对恐慌情绪的影响效应也显著高于低收入群体(图2)。在其他条件都相同的情况下,收入每增加1个单位,信谣程度对恐慌程度的影响系数会增加0.009个单位,谣言严重性感知对恐慌程度的影响系数会增加0.041个单位。这说明,谣言传播带来的恐慌效果在高收入群体中更强,在低收入群体中更弱。

在模型4中,收入对信谣程度对政治信任影响能力的正向调节效应得到验证。收入越高,信谣程度对政治信任的影响力越强(图3)。收入每增加1个单位,信谣程度对政治信任的影响系数会增加0.109。在模型6中,受教育程度对信谣程度和谣言严重性感知对食品治理支持的影响效应产生了正向调节作用,受教育程度越高,信谣程度对食品治理支持的影响越强(图4)。受教育程度每增加1个单位,信谣程度对食品问题支持意愿的影响系数就会增加0.216个单位。另外,教育程度对谣言严重性感知对食品问题支持的影响关系产生了显著正向调节作用。教育程度越高,谣言严重性感知对食品问题支持的影响效应越强(图5)。在其他条件相同的情况下,教育程度每增加1个单位,谣言严重性感知对食品安全支持意愿的影响系数会增加0.113。

五、结论与讨论

作为即时新闻、另类知识和伪公共舆论,谣言的传播和扩散对个体的情感、态度和行为都产生了影响。本研究以网络食品谣言为例,通过有效样本为795人的问卷调查,研究发现:首先,网络食品谣言充分体现了网络谣言的重要特征:模糊性和不确定性。受访者认为某些网络食品谣言具有正确性,比如,“喝可乐会二氧化碳中毒”等。受访者往往不加判断,相信谣言的合理性,这也印证了网络谣言的模糊性特征。

其次,受访者对目前网络食品谣言的严重性感知程度较高,认为网络上的食品谣言影响面广,并对网络上越来越多的食品谣言感觉担忧,担心网络食品谣言泛滥会带来严重后果。另外,与网络食品谣言严重性感知形成对照的是,受访者对食品问题治理的政治信任程度不高,特别是对食药监部门及管理者的信任度都偏低。但受访者对加强食品问题的治理支持意愿颇高。

再次,在食品安全问题中,受访者的信谣程度和谣言感知严重性程度在个体情感和公共治理方面产生了显著影响。主要表现在,与一些学者所指出谣言具有降低个体恐慌情绪的作用相反,网络食品谣言的信谣程度反而增加了受访者对食品问题的恐慌程度。这是非常令人意外的结论。然而,我们通过比较大众媒体信息关注度对恐慌情绪的影响与信谣程度对恐慌情绪的影响便可以得出合理解释。根据回归分析结果可知,对电视媒体中食品新闻的关注正向影响到受众的恐慌情绪。这符合培养理论(cultivation theory)的核心假设,即收看电视时间较长(重度受试者)的人,越容易以电视镜头呈现的形象、价值观、描述等看待真实世界。[45]比如,看暴力或犯罪电视节目越多,越认为真实世界也充满暴力、犯罪。大量研究发现,培养效应也发生在互联网媒体上。在本研究中,社交媒体中食品信息的关注同样可以正向影响公众对食品问题的恐慌情绪。与其类似,网络谣言的信谣程度也正向影响恐慌情绪。这是因为,谣言具有“即时新闻”的特点,对于相信它的公众而言,这些谣言就是与其他类型的新闻(传统媒体的消息、社交媒体的消息)一样的信息,自然,它们具有影响方向的共性之处。

另外,受访者的网络谣言严重性感知程度显著地降低了受访者的政治信任,同时也增加了受访者对食品问题的治理支持意愿。既有研究指出,公民对“另类媒介”(特指海外网络媒体)的接触造成了公众政治信任的显著下降。[42]如果我们把网络谣言看作是一种不同于“官方媒体”发布的另类媒介信息,谣言传播对政治信任的破坏作用与“另类媒介”信息接触带来的政治信任缺失具有相似之处。另外,哈塞德(Hassid)研究中国博客与中国传统媒体间议程设置的关系时指出,在一些边缘或敏感议题上,比如农村、上访、宗教等话题,博客发布的信息往往先于传统媒体,由于博客信息传播较快,进而造成社会关注,进而引起官方主导的传统媒体关注或回应。这种情况下,博客扮演了增加社会紧张态势的“高压锅”(pressure cooker)角色。[46]实际上,网络谣言与此类博客信息有相似之处,两者都是尚未经过官方证实、未经传统媒体报道的消息,两者都跑在传统媒体报道前面,都体现了社交媒体“消息自生产”(make their own news)的特点。借用哈赛德的比喻,本研究认为,谣言传播和认知也扮演着激发个体恐慌和降低政治信任的“高压锅”(pressure cooker)角色,网络谣言带来的制度信任缺失和紧张关系问题同样需要重视。

基于知识沟理论所做的实证研究已经表明,社会阶层是造成不同信息传播效果差异的重要影响因素。一项对25年内知识沟研究的元分析指出,由于不同社会阶层地位产生的知识沟尤其体现在健康知识鸿沟和政治知识鸿沟上。健康知识鸿沟可以影响高社会阶层和低社会阶层在预防性健康行为的差异,进而形成健康程度的差异。而政治知识鸿沟则进而形成不同阶层群体在政治兴趣、政治效能感和公共参与层面的鸿沟。[47]本研究也讨论了网络谣言传播效果的社会阶层差异。对于高收入群体而言,信谣程度和谣言严重性感知对个体恐慌的影响强于低收入群体。同时,收入越高,信谣程度对政治信任的影响越强。受教育程度对谣言传播效果的调节效应也得到了验证。受教育程度越高,信谣程度和谣言严重性感知对治理支持的影响越强。综上可知,社会经济地位越高,谣言传播效果越强。这一现象值得我们深入思考和阐释,体现在以下方面:

第一,按照贝克的“风险分配定律”,财富在上层累积,而风险在下层聚集。“贫穷招致不幸的大量的风险。”[48]然而,根据本研究结果,尽管社会经济地位降低的阶层会面临更多食品问题带来的“风险”(risk),但在网络食品谣言的传播过程中,社会经济地位越高的阶层更容易形成食品问题的“风险感”(risk perception),这种风险感体现在更高的食品问题的恐慌和对食品问题治理的支持意愿上。具有较高风险感的精英阶层具有更多的媒体接近权,具有更强的媒体动员动力,对公共议程和政策议程的影响也更显著。

第二,通过调节效应图表可知,相对于高收入阶层,低收入阶层受到信谣程度和谣言感知严重性带来的影响较小。另外,受教育程度、个人收入等社会阶层变量均与信谣程度存在负相关关系。这意味着,社会阶层越高,信谣程度越低。但信谣带来的传播效果更强;社会阶层越低,信谣程度越高,但信谣带来的传播效应较弱。不同社会阶层在信息敏感度等方面存在差异,这与背后不同阶层的数字/网络素养有关。利文斯通(Livingstone)等指出,网络素养是个体有能力和有效使用网络,并能以此解决问题的能力与技巧。这种能力既包括网络使用能力,也包括对网络信息进行分析和评判的能力。[49]而数字素养教育则正向影响到在线政治参与和增加对不同观点的接触。[50]这意味着,由于传统媒体和自媒体内容生产更多地面向文化程度和收入较高的社会阶层,因此,治理者需要通过更多元化的传播方式(比如人际传播、组织传播)传播辟谣信息。同时,重视底层群体的网络素养教育,也有利于消灭谣言生存的社会空间。

另外,在本研究中,尽管媒体使用是作为控制变量,但讨论这些变量对我们理解谣言的传播效应具有参考效应。首先,对电视媒体和社交媒体食品新闻的关注正向影响到受众的恐慌情绪。在前面已经讨论。其次,报纸和网站信息关注有利于提高对食品安全相关机构、制度和治理者的政治信任。这符合既往研究结论。例如,席仑(Ceron)借助一项对欧盟27个国家的调查数据,统计发现,对报纸新闻和传统网站政治类信息的关注均正向影响到政治信任程度。[51]这是因为报纸和网站新闻更多地发布权威报道,这些报道消息来源多取自官方,同时强调治理等,对这类消息的接触自然会提高政治信任。最后,社交媒体信息关注提高了治理支持意愿。这与过往研究媒介接触会影响政策支持的研究相一致。[52]作为消息来源,社交媒体以个案、事件、个人体验等形式提供了多种食品问题的负面消息,并形成公众的信息偏差,形成食品安全问题非常严重的感知,进而正向影响公众对食品安全议题的治理支持。

本研究存在将来研究中可改进之处。首先,本研究采用网络方式收集样本,可能本身所调查的低收入阶层有限,特别是对于非网民用户的低收入阶层,他们的谣言认知及与恐慌、政治信任、治理支持的关系等需要后续研究进一步探讨,他们的谣言获得来源及对治理提出的挑战需要进一步研究。其次,尽管食品谣言问题较为集中地体现了谣言议题的种种特性,并且影响群体最为广泛,但食品谣言问题毕竟是众多网络谣言议题的一种特定形式。在网络谣言的研究中,其他有关政治谣言、社会谣言和健康谣言的具体议题,需要研究者在谣言、传播与社会的理论整合视角下展开进一步研究。