康雍乾三朝御批书迹比对研究

■丁少帅

奏折是清朝所专有的一种特殊的文本形式,具有一定的保密性和时效性。所以自设立此制度后就一直保留下来,历经了两百余年的时间。关于奏折制度最早创立时间众说不一,目前最早可以追溯到康熙皇帝时期,现存实物能够证明。是否顺治年间就已经有了这项制度,由于并没有相关的证据,我们不好妄下定论。奏折在雍正朝得以完善,可以上奏的群体也多了起来,不再是特定的宠臣的特权。在雍正初年,雍正帝下令收缴其父所批写的奏折,使得奏章得以统一管理,保留了下来。奏折制度的建立是根据明朝题本中的保密性不强的缺点而更改的一项弥补措施,所以它首要的目的就是如何保证奏折的安全性。除了相应的专人递送外,帝王的亲力亲为也是不可或缺的,帝王必须对所有奏折亲自阅览,并写下处理意见。清朝末年随着江河日下,朱批奏折实际上变成了一种形式化的行为,都是“知道了”“览”等字。康雍乾三朝却不一样,三位帝王时值盛世,个个都怀有抱负。所以细观这三朝的朱批就会发现,所奏之事事无巨细皇帝都会认真读完并加以批改,有时一个小小的问题皇帝都不放过,比如说雍正皇帝曾将一位大臣所写的“奴才”亲笔改成了“臣”,认为在这里用奴才一词并不合适。据《清稗类钞》记载:“世宗虑本章或有漏泄,所有折奏皆可封达上前,几暇批览。或屏烛至丙夜。所拟辄万言,洞彻窾要。后付刻者只十之三四,未发者收藏保和殿东西庑中。”雍正皇帝“无日不自握丹毫,畴咨庶政,故硃批谕旨甚多”,雍正是个典型的工作狂,康熙乾隆也并不差。他们此番努力的目的都是为了防止大权旁落,而一些特殊的奏折,也确实可以通过其他途径进行批示。《南屋述闻》记载:“若寻常安折之批 ‘朕安’等字者,由章京蘸硃敬书,以代御笔。”可知一些如“朕安”的奏折是准允由章京代为书写的。只不过像权力欲极强的帝王通常连这种特殊情况也都免了,此制会根据各时期进行相应的变化。另外,“其奏折未经御批而由枢臣酌拟者,既拟定则裁白折线为签条,录所拟批于上,盛以折匣,送交太监,呈上照批。”这与明代太监干预政事的警训有关,到了清朝避免出现皇帝过度依赖宦官形成祸事,大小事务都必须由皇帝亲自裁定,就算是有拟定的事物也一定要“呈上照批”,皇帝亲自抄写一遍才算可以。再到军机处的成立,机构完全是机要秘书的职务,帮助皇帝抄发谕旨。同内阁所具有的“票拟”权已经相差悬殊,这充分能够说明清代较明代在君主专制的道路上是更进了一步。正因为如此,三朝皇帝的御笔奏折的真实性其实得到了一个很大程度上的保证。还有一点不得不提,朱批奏折是日常手写书法,由于平日里政务繁忙,不可避免的会出现加快速度,与我们见到的三位帝王书法作品里的风格并不完全一致。研究三朝朱批奏折可以对探究日常工作中书写习惯、方式及相关问题有很重要的帮助。

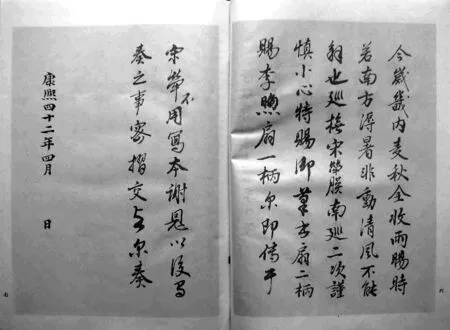

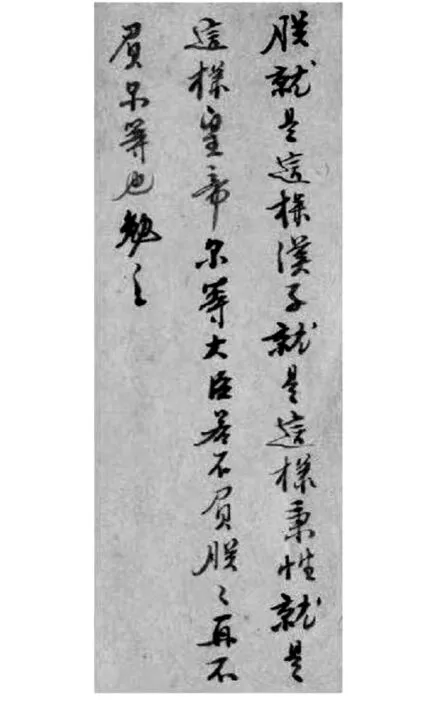

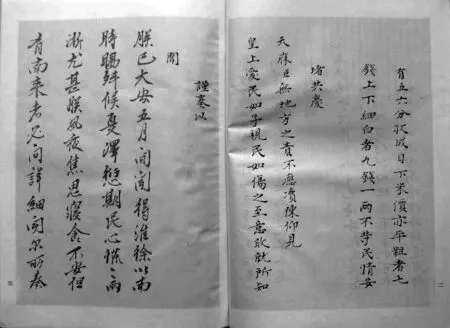

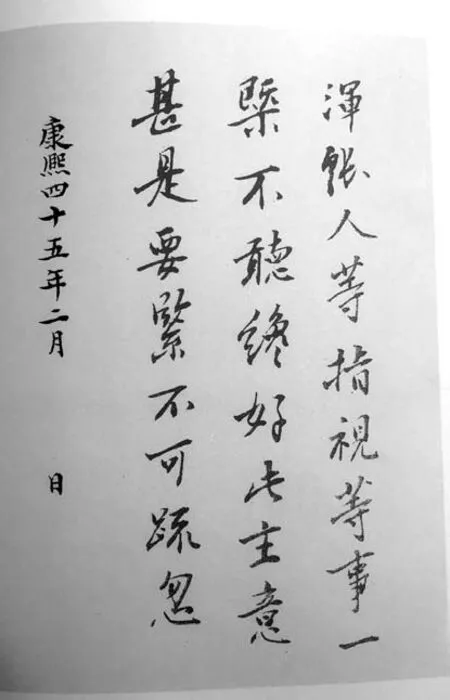

先说字体,就三位帝王朱批的工整程度来讲,康熙皇帝首屈一指,雍正次之,乾隆最为潦草。康熙皇帝奏折中的批语多为平正端和的小楷,根本不像是急急忙忙处理政务的书迹。简笔连写的可能百不存一,数量很少。 (按当前保留下来的御批真迹来看,康熙五十年前的朱批连笔状况较为后期更常见,如康熙四十四年七月,《刘光美请安折》中批复朕体安;康熙四十五年二月《李煦奏请圣安燕来笋并报扬州地方雨顺风调折》中批复:知道了,近日京中少雨,朕心时刻未安,未知南方情形何如也?更有嘱者,凡京中浑帐人等指视等事,一概不听才好。此主意甚是要紧,不可疏忽;康熙四十七年闰三月《李煦奏请圣安并报访查四明山情形及分头密拿逃往山东之朱三太子等人折》中批复:知道了,江南麦田如何?收成几分?写明白奏折来奏。以上所举皆是属于康熙时期最为接近雍正乾隆笔迹的连笔奏折。康熙四十八年后逐步过度,五十年再往后,这种笔迹几乎很难从康熙朱批中还能看得到。)在这方面,他同雍正乾隆皇帝相差的比较大,如康熙四十三年四月十九日安徽巡抚刘光美所上的奏折,康熙在后面批复道:自古有治人无治法,大官廉则小官守。不必多虑,只宜得人为要。再如康熙四十九年五月二十六日在回批苏州织造李煦中的奏折,都是字字工整,一笔一画清晰流畅。最具代表性的是康熙在五十一年四月十八日回批江西巡抚郎廷极中言明做官之道,莫过于公正清廉一语,和五十五年十月二十七日回复山东巡抚李树德时说:知道了。节礼一事,甚关声名,不可不慎,河南巡抚亦因节礼而坏声名。这几幅算作是康熙朱批奏折中最为工整的代表。说明平稳的书法是康熙在处理政务中的常态。可以想到因为一笔一画需慢慢写就,书写时间一定会增加。也许因为康熙时期奏折数量还较为稳定,并没有像后期那么繁杂琐碎。关于康熙朱批时间一定长于其他两位帝王的依据,除了康熙皇帝是用小楷写成的外,还有一个佐证,就是康熙皇帝在书写奏折的过程中经常会出现中轴线的偏离,字间往往右向靠拢。其他两位帝王的字都是单字往右上飞,中轴线保持不变,只有康熙是字体端端正正,中轴线往右斜。如康熙五十一年正月十九日批回西宁总兵官王以谦的奏折中说道:凡事都要殷泰一样去做,自然是好,总兵并不多谕,奏折准了。从“一样”两字开始往右,到了“是好,总”三个字为止,与第一行字已经偏离了一大块距离了。再如康熙四十九年六月初二日江苏巡抚张伯行奏折的朱批中出现了类似的状况:“做官之道,此折内都说尽了,朕有何言,只看后来如何。”从“内都”二字开始偏离。越来越往右,可能是自然的习惯,导致尚未出现往左的情况,全部通通向右。再如康熙五十一年七月二十三日回复苏州织造李煦的折子中言:曹寅与尔同事一体,此所奏甚是,唯恐日久,尔若变了,只为自己,即犬马不如矣。因为它是三行,表现的更为明显。从第二竖列的“只为自己,即犬”与对角线部分的“曹寅与尔”几字竟然在一条竖直的中心线上,也就是说两者错出了一列的距离。这种现象我们在其他两位帝王的朱批中却见不到。主要原因就是我们在横着写字时无论是楷书或行草都有可能出现不同程度的往右上倾斜的毛病。但奏折朱批是竖写,如果写的速度够快,一定的惯性会使字始终保持在一条中心线上,这是在非刻意偏离的情况下来讲的,正是由于康熙皇帝书写速度较慢,写到下面字与字就出现了很大程度的差距。其他两位却并没有用速度较慢的小楷作为朱批时的书迹,加上速度又快,自然始终保持在了一条线上。

雍正和乾隆皇帝在书法中有许多相似的地方。就字体方面,雍正皇帝是行书加楷书,乾隆皇帝则多一笔带过连贯的动作。雍正朱批书法中有几个非常明显的特征,第一,足字的“辶”,雍正在书写的过程中喜欢用“折”笔,即形成一个侧“>”形。对比乾隆皇帝书中带有“辶”旁的笔画就发现乾隆善用一笔法。从头到尾往上一挑,形成一个侧对勾的样子。如《年希尧为妹封贵妃恭谢天恩折》,雍正批道:知道了,一切总仗不得,大丈夫汉,自己挣出来的,方是真体面。这句的“道”字。《延信等奏请紧要事先具奏稿密呈批示后再缮折奏闻折》中言:汝若可以来得,乘驿速来。这句的“速”字。“辶”都极尽夸张之态。知道了三字是帝王批复时最常用的语言,“道”雍正就用折,乾隆就用一笔法。例乾隆六年三月二十八日所上《王恕奏陈感悚下忱折》中道:知道了,无心之过,人孰无之。若有心之过,则不可耳。部中自有定论也。“道”“过” (两个过)一共有三个“辶”,无一例外皆为一笔连贯。如果认为这只是个例。那么笔者在翻阅大量资料的时候发现,这种现象存在于诸多奏折中,应当却是一种书写习惯并无疑问。第二点是雍正皇帝在比照其父其子,朱批书法更加随意。也许是他工作量确实过大,没有时间去管这种细节问题。这有一个表现是他的字很多在有“亅”时,竖勾都是呈现一个钝角。往左下划过,并不再往上面提去。例如雍正元年二月二十八日《胡凤褮奏谢授苏州织造并抵任访闻各事折》中言:朕命人帮你。不可私作一事,私求一刑,一切食用节俭为要。“事”“例”二字都有“亅”,都是一种姿势。另外这种字还有“可”“谕”等常见字,如《岳钟琪奏谢受恩四世嘱子代叩阙请格外训育折》中有:但此子孙聪明老成,甚有可观,况你是长子,留京不能学习,还恐少年未定性,流于卑污,非朕待尔之意也。因另有旨发于大将军年羹尧,过一半年,文途武途皆可随你情愿。朕即加恩用在川陕,就近你教道(导)者,足可成大器,将来与之,朕出力。为此特谕。这一段文字中既有“可”又有“谕”,故而选入最为恰当。第三是“丿”的舒展与字体的倾斜。这两点雍正与乾隆都有这样的毛病,雍正更加过分,乾隆相对含蓄一点,写字最忌讳的就是太过,过犹不及,“丿”的过度纵放就是字体倾斜的罪魁祸首。在“丿”的书写过程中,雍正帝还有一个不同于其他任何人的方式,就是上挑。古代皇帝自称“朕”以彰显九五至尊皇权不可侵犯。“朕”一词是奏折中十分常见的字。雍正在“朕”的左边部分“月”的左“丿”,并不会笔到为止,而是轻轻一挑。包括“彳”“金”作偏旁部首时都会将“丿”长长落下。还会有一个十分明显的挑起动作。前文中有引到的一句话,“可观,况是你长子”,“观”的繁体也就是“觀”,是有一个往下撇的笔画。“况”右半部分“兄”字的那一“丿”也同上一样一任自然。虽然两个都没有挑起。但是往左下延展的态势明显。乾隆皇帝在御笔奏折中同雍正一样往下展放,不过很少有挑起的动作,下张趋势也没有雍正那么严重。如《德沛奏报约束晋江豪族施姓折》批言:此见甚属可嘉。向来督抚皆匿而不奏,殊非封疆大臣之度也。“奏”字已然属于释放之字。再观乾隆元年正月二十日《班第奏参副将林从时贪赃劣迹折》中批复道:如此方是大臣之度也。即林从时亦不过因历任督抚保奏,看其人尚属去得。若果深信其人,何不即用昭通耶?“度”“奏”保持相对平稳的态势。如此一来就很明白了,乾隆皇帝书法中关于“丿”有一定的向左下倾斜角度的变化,却并没有雍正那么突出。尤其是“奏”字,撇后微微一点,有上挑之感觉却立行辄止。还有些有“丿”的笔画的字,如“人”“看”,处理合适,没有丝毫让人感觉字的中心向下偏移。雍正帝还有几个字十分有特色,可一一解之。比如雍正皇帝曾说:“朕之耳目,汝所深知负朕此大恩,岂轻轻处分之事也。”“也”字从左下起首,下拉的长度比“也”字应该往上勾的高度还长。在这句话里,还有“奏明”两字的“明”如同前面所描述的雍正皇帝常用的挑起状,如“朕”一般高高翘起。另有“勉之,慎之”两语接连其后。“勉”右的“力”同“也”相近,御笔一蹴而就。这种特色在雍正皇帝的朱批中着实能够见到不少,在其子乾隆的朱批中却是经常之事。乾隆乐于用一笔而成的书法,所以说较其父祖都更为潦草,“也”“力”这种可以一笔写成的字在雍正那里只能说时常可见,在乾隆爷这里就是处处能知。横画的加长和姿势向右上偏移导致雍正、乾隆皇帝朱批中有米芾的感觉,乾隆瘦硬,有些字还有颜真卿《祭侄文稿》的味道。如“受”“襄赞”。四是雍正和乾隆都喜欢在朱批中夸张横笔,而且只夸张主笔横画。如“女”字底中起着支架作用的“一”,格外引人注目。与总体感觉并不相搭。有些其他字的横画过度化的突出横笔让人感觉不太舒服,甚至影响到正常审美。这些字有“要”“兵”“也”等。如雍正元年七月二十九日《年羹尧谢赐鲜荔枝折》中批道:知道了,他若借此要来,使不得。你只言不曾有旨与你,不要放他来。这中间最后一句,不要放他来的“要”和你只言不曾有旨与你的“与” (與)都将横画拉长起来。雍正元年二月二十八日,在批复胡凤褮访闻地方情况折中有一句:“可竭力自持,安分知足,倘少坏朕声名,妄干地方吏治之事……”“妄”的底下部分,“事”的第一笔都是长,使字失去了平衡感。前面所列举的是雍正朝故事。乾隆也犯有相同的毛病,如雍正十三年九月初十日《高斌奏泣陈哀悃恳请进京叩谒梓宫折》中批示:两淮盐政,职位最为紧要,不必来京。若明年冬初无事,可奏请来京,汝女已封贵妃……若稍有不逮,始终不能如一,则其当罚,又岂可与常人一例乎?又雍正十三年九月初五日,《王士俊奏恭请圣怀勉节哀思折》中批写道:皇考(指雍正)弃朕升遐,恸切五内。然念付鐧(托)之重,勉强节哀,办理政务,不敢至于毁瘠。卿受思至深,且膺两省封疆之任。朕即位之初,正资襄赞,以补朕之不逮,此正所以仰报圣恩,不必以叩谒梓宫为请也。中的“弃”“重”“至”都横画过长,并没有丝毫美感。

接着我们来谈墨法,因为朱批奏折并不是成熟的书法作品,不具备作品的形式感,书写者并不会在一笔下去前先想想自己是不应该重还是不应该轻。墨色一说伴随着书法的产生就随即产生出来,只是并没有刻意强调,后随着画法渗入到书法技法中来,墨色浓淡深浅就成为了书法中必不可少的一部分。这种成熟最早在清朝初年就已经完成。正是因为日常书写中没有人为的把控墨色问题,所以说这方面就更值得花点时间去谈谈。康熙皇帝在朱批中墨色变化并不大,雍正皇帝是墨色变化最为显著的,且浓墨笔画较多。乾隆皇帝擅长用细笔画,偶尔不时有浓墨。此处便重点讨论一下雍正、乾隆二帝的书法墨法的运用。首先要说明的是在诸多的朱批奏折中既然有这方面的共性,那么确然存有一个深刻的问题,就是说墨色如果在许多奏折中都有过重的情况,是否可以说明在书写的过程中蘸墨的次数比较多?是否又可以猜测墨液调制的稀稠?这都是我们从来未曾想到过的话题。现在却可以大胆的构思。雍正元年四月二十四日《岳钟琪奏胞侄含琦省亲假满请准留川随师出力折》批复曰:甚好,你留他帮助你,一者,若有用处,教他出力;二者,随你学习,经历光景。无事了,即事毕请了旨,再着岳含琦来。中的“帮”“巾”“助”“你”“一”“若”“琦”“来”皆是重笔。“含”“历”“事”等字则十分纤细。还有像是《王顼龄奏奉上谕拟序文一篇进呈折》就王顼龄拟定序文一事,上奏说:“谨竭驽钝,恭拟一篇进呈,伏候圣裁训定。不胜颙望。”雍正批:“卿学识兼优,著作尽善,所拟甚得律历纲要,体裁有法,具见于年老宿学,朕深嘉之。”“卿”是重笔,“学识”为淡墨,“兼优”又重,“尽”“所”“甚”成”“宿”墨迹十分厚重,甚有溢散者,再引几篇,如《年羹尧奏请陛见折》批语:“朕着实想卿,但有点意见,今岁不欲卿来,明岁朕服满,皇考三周年,卿来可以同朕到陵寝,以尽全礼,甚属两便……况赖天地神明之慈,我君臣俱各安宁,来往常知安好,以神相照,如今面一般也。”此句中的第一个“朕”的第一笔可能是第一个字,方才浓浓的蘸了一笔,笔里留墨甚多,导致整个“月”旁洇散开来。《年羹尧遵旨呈写与范时捷回书折》中批:“范时捷说你被人蒙弊(蔽),今你此字中言他被人蒙弊(蔽)。今朕若所你言,寝此事不究,则被你蒙弊(蔽)矣。”“寝”字的上半部分,因为墨太浓,以致于不得不在此外再写一个字(也有可能是误笔后涂抹形成,但根据现实情况来看清代帝王朱批中经常有多一画少一横的字,并不影响),如若“寝”字是笔误,只有可能是将“宀”写成了“穴”字头,底下多加了两点,我们在细观雍正皇帝重新书写的“寝”字时发现这个字下面仍有两点的痕迹,也就是说其实“寝”字作废是墨色太重已影响辨识的缘故,同错字无关。乾隆皇帝书法中这种忽浓忽淡的字并不突出,大多是细笔画淡墨,要么有浓笔画也就一片都是浓墨,如《李卫奏陈前呈世宗请定彰瘅之议折》中回写:此事应行。但卿奏折内,系对皇考语气,朕不便即发廷议。且尚系可缓之事,待明后半,卿另行折奏可也。“摺” (折)、“议”等都是重笔,较其他墨色稍浓,但比较雍正时期的朱批就会发现这种浓墨实际上并不比雍正帝突兀。兹系第一笔无疑。“系可缓之事”九字简单明白。重墨聚集的有《顼朝选奏报福建地乃被水情形折》中批:知道了,若赈恤不能竭力安妥灾黎,可告之督抚,令加意赈恤,毋惜费也。“知道了”后几字,“毋惜费也”前几字都很重,还有其他全篇幅皆重的亦存,不一一列举了。

此外,三位帝王书法作品中还含有不少错字。一般分为两种情况:一种是通假字,也就是“别”字,雍正曾将“舅舅”写为“旧旧”,但在古代确实没有“舅”通“旧”的例子。另一种是错字,一般会进行涂改,重新再写,也有一部分保留了下来。雍正皇帝曾下令收缴其父康熙所批改的奏折的一个重要原因是他发现大臣竟然有私自篡改康熙皇帝在奏折中朱批的内容,亵渎了圣威。此外出现遗字现象便会在旁增补。如雍正元年闰三月初二日,在回湖南巡抚布兰泰的奏折中批道:看不总不解事之缓要轻重,就只信得及一点操守。“操”后忘记写“守”,则在旁增补。错字现象有乾隆皇帝曾写:即有一二再犯之人,亦应量其情罪,哀矜毋喜,岂可概定一律。“矜”漏写了一撇。再如有一处“若地方滑吏有通同作弊之处,则汝将来不能免咎也”。“弊”底部写成“大”,这种错字别字遍布三朝皇帝的朱批奏折中,一般不影响阅读的情况下,是可以不更改的,或也有未曾发觉之可能。

康雍乾三朝皇帝书法作品除了御批奏折外,还有一些临前人的诗歌轴和自己创作完成的书画。笔者曾撰文《清代前中期帝王御书的社会功效》,讲过一些顺治、康熙、雍正、乾隆四朝帝王赐字以笼络人心的事情。限于篇幅,前文并没有讲得十分明白,许多史料也没有引用进来,现在此处做一个补充:

(一)康熙皇帝勤于书法,但是他一直在强调自己只是在闲暇时间中抽空练习的,为了维护帝王勤政戒嬉的光辉形象,此可见于两处:一载于《东华录》,事情发生于康熙十九年圣祖将亲笔写成的御书赏赐给了索额图、勒德洪等人。并谕曰:“朕万机余暇,留心经史,时取古人墨迹临摹。虽好慕不衰,未窥其堂奥,岁月既深,偶成卷轴。卿等佐理勤劳,朝夕间对,因思古人之君臣美恶,皆可相劝,故以平日所书赐卿等,方将勉所未逮,非谓书法已工也,卿等知其朕意。”同时把亲笔御书的卷轴给予了学士库勒纳、叶方霭,詹事格尔古德、沈荃,侍读学士牛钮、常书、崔蔚林、蒋宏道,侍讲学士张玉书、严我斯,侍讲董讷、王鸿绪等人。并再次谕曰:“尔等既为文学侍从之臣,即有成就德业之责,故因所请,辄以颁赐其悉朕意。”康熙皇帝对待书法的态度应该十分冷静,他仿佛在刻意强调本身并不想将书法作为凌驾于政事之上的障碍,反复重申“闲取古人墨迹”。另一则在康熙皇帝的《圣训》中,是在康熙十二年,谕学士傅达礼时,说:“至德政之暇,无间寒暑,唯有读书作字而已。”此资料可见于《康熙起居注》,里面用词略有不同,或系一事。不管怎么说,康熙皇帝对书法的热情是没有办法改变和掩饰的,虽然他自己用“闲暇时”来加以概之,但平均一日两到三件作品足可证明康熙专门挪用出时间进行书写,要不哪会有一年六七百件的成果。

(二)《清稗类钞》一书收录了许多清代皇帝赐字之事,归入《恩遇类》。帝王的赐字作为恩赏惠及大臣是没有任何问题,例如圣祖康熙就赐赠于曹寅的母亲匾额。据载:“康熙乙卯夏四月,圣祖南巡回驭,驻跸于江宁织造曹寅之署。曹世受国恩,与亲臣世臣之列,爰奉母孙氏朝谒。上见之色喜,且劳之曰: ‘此吾家老人也。’赏赉甚渥。会庭中萱花盛开,遂御书 ‘萱瑞堂’三字以赐。”曹家是《红楼梦》的原型,在康熙朝倍加恩宠,然后逐渐衰败。康熙皇帝十分在意与曹寅的关系,所赐字事宜也是为了表达对亲近之臣的恩宠。再如圣祖赐励杜讷“文恪”二字,原因是“追念其效力南书房二十余年,敬甚勤劳,特旨赐谥,并书 ‘文恪’二字赐其家”。赐胡胐明御书,因为“德清胡胐明渭撰《平成颂》,并以所著《禹贡锥指》献诸行在。有诏嘉奖,召至南书房直庐,赐馔,御书 ‘耆年笃学’四大字赐之。”其余的不再一一引录。世宗朝有赐张廷玉“天恩春浩荡,文治日光华”,张廷玉是雍正朝著名的的权臣。军国大事都与以商榷,还获得了死后可以配享太庙的权利。再有蒋文肃,他也是经常受到皇帝赏赐,圣祖就写过“揖翠堂”予之。雍正皇帝也多次赐以福字。乾隆朝有《以御题墨刻赐督抚》事,也有赠裘文达继母生母匾额事,原因为“(裘)周历山东、河南、安徽三省,疏浚修筑,河患粗已,高宗深嘉之”。从上面资料中可以分析出来三位皇帝所赐字之人要么为深受信任的宠臣,要么是敬业学佳的大臣。还有一类是品德高尚的大臣(也有普通人,如孝子),《国史耆献类征》载:“于成龙,山西永宁人……二十二年春……御制诗,手书赐之……成龙卒后,军民争绘像祀,江宁、苏州及黄州皆有祠,御书 ‘高行精粹’。”于成龙是清朝著名的清官,爱民如子,替百姓着想,他曾对朋友说:“某此行(任官)绝不以温饱为念。所自信者,天地良心四字。”

(三)《康熙起居注》《雍正起居注册》《乾隆起居注》加上《圣祖实录》《世宗实录》《高宗实录》中有关赐字情况也记载很多,不可能一一摘录下来。现就康熙实录中赐字现象做一个较为简略地描述,选取一段时间(康熙十六年到康熙二十一年),毋求过繁。康熙皇帝在康熙十六年的三月乙未,临摹过一幅楷书手卷赐给了喇沙里,我们前面反复提到过此人,康熙十二年也是他劝谏康熙皇帝不要沉溺书法,他还负责皇帝的日常讲筵及起居注的记载。康熙十六年四月的辛未,康熙皇帝为表达对祖母的孝心,亲自撰写“太皇太后大德景福颂”“书锦屏恭谨”。康熙二十一年正月壬申,“贮翰林院 ‘敬一亭’。同年五月甲寅,皇帝书写 ‘清慎勤’三字发各省督抚。八月癸未,又召牛钮等近御榻前,指示所临法帖,谕曰: ‘此黄庭坚书,朕喜其清劲有秀气。每于暇时,辄一临摹。’随命取晋、唐、宋、元、明人字画真迹卷册置榻上。上手自指点开示,或诵其文句,至于终篇,或详其世代、爵里、事实,论其是非成败美恶之迹。至颜真卿书,上曰: ‘此鲁公书,严气正性,可想见其临难风节也。”古人善于营造“颜鲁公”的中正之笔,是有一个默契的,认为心正则笔正,连皇帝都不例外会大加赞扬,世人更是喜欢说忠义的人物。蒋衡在《拙存堂题跋》中就讲:“颜鲁公忠义大节,唐代冠冕,故书如端人正士。此《论坐帖》严毅之气凛然在行里间,当是时岂复存作书之见于胸中,而规矩悉合,盖学力精熟之故也。余论书以人立品,读书为始,本此。”又文征明记:“欧公尝云 ‘学书勿浪书’事有可记者,他日便为故事,且谓古人之人皆能书,惟其人之贤者传,使颜公书不佳见之者必宝也。”最精彩的还是朱熹在《晦庵论书》中所记的一则对白:“余少年时喜学曹孟德书,时刘共父方学颜真卿书,余以字书古今诮之,共父正色谓余曰: ‘我所学者唐之忠臣,公所学者汉之篡贼耳。’余嘿然无以应,是则取法不可不端也。”颜真卿已经是忠臣义士的化身,而不是一个普普通通的大臣,树立这么一个道德典型对于皇权的稳固有着重要的帮助。满族入主中原后对杀身成仁的明朝大臣还是十分尊敬的,反而是帮助过清朝夺得天下的叛臣,被称为“贰臣”,乾隆皇帝最厌恶这种反叛的大臣,哪怕是在清朝初年谋的天下的“良相”,也难堪奚落的下场。同样是二十一年八月的庚子,康熙皇帝赠给了琉球国王御书“中山世土”。琉球是清帝国的属国,因而这也可以归属恩赐一类。康熙二十三年十月庚子,到济南府,徐旭龄奏请御笔题字以宠名泉,于是大书“激湍”给趵突泉,“清漪”给黑虎泉。十月癸卯,赐 ‘普照乾坤’给泰山,“可于孔子小天下处建亭悬额。复书 ‘云峰’两字立在极顶端。丙辰,等金山,游龙禅寺,御书 ‘江天一览’”。康熙皇帝喜欢在游览名胜古迹的时候题字,大臣心知肚明,有时皇帝巡幸,臣子恭迎也可以让皇帝秀一下书法,讨好皇帝。对寺庙的题字,除了名胜古迹之外,还有尊佛之意,清代皇帝信佛,佛教作为当时中国第一大宗教确实可以起到联络四邦控制百姓的作用。此后康熙关于赐字赐书的现象还有特别多,不是很方便全部抄下,以上几种情况便足能够做对之前的文章一个比较简略的补充。

虽然清朝皇帝在汉族文化上面都有着很深的造诣,但他们却从来未曾真正忘记过自己是满洲人。满汉之别的思想仍然根深蒂固,由此产生出来了一种新的思想—“首崇满洲”。这就不得不牵扯到近代以来西方史学界研究清史的新立场,通常我们把它叫做“新清史”。《庭训格言》就记载康熙皇帝训令:“我朝旧典,断不可失。朕幼时所见老先辈极多,故服食器用,皆按我朝古制,毫未更改。今住京师已七十余年,居此汉地,八旗满洲后生微微染于汉习者,未免有之,惟在我等在上之人常念及此,时时训戒。”“我朝祖宗开创以来,弧矢之利,以威天下,伐暴安民,平定海内。今朕上荷祖宗庇荫,坐致升平,岂可一日不事讲习?”《清世宗实录》载雍正谕值班侍卫及守卫护军等:“满洲旧制,最重学习清语。近见挑选之侍卫护军等,弃其应习之清语,反以汉语相戏谑,甚属不合。”《清稗类钞》载:“王大臣当从龙入关时,无不弯强善射,满语纯熟,居久之,多骄逸自安。高宗知其弊,凡射不中法者立加斥责,或命为贱役辱之,乡、会试必先试弓马合格然后入场,故勋旧子弟熟习弓马……上尝曰: ‘周以稼穑开基,国朝以弧矢定天下,何可一日废武。’”皇族子弟在入学之后先学习也是满语骑射,汉文要稍居次位。乾隆三十一年,乾隆皇帝因十五阿哥永琰所用执扇上有十一阿哥永瑮所题雅号“兄镜泉 (镜泉为其称)”三字而大发雷霆,下令申饬,认为“此盖师傅辈书生习气,以别号为美称,妄与取字而不知其鄙俗可憎”。并在接下来的话中重新引出满洲旧法,云:“朕昔在藩邸,未尝不留意诗文,然从未有彼此唱酬题赠之事,亦未敢私取别号,犹忆朕年二十二岁时,皇考世宗宪皇帝因办当今法会一书,垂问汝等有号否,朕谨以未曾有号对。我皇考因命朕为长春居士和亲王为旭日居士,朕之有号实由皇考所赐,然亦从未以之署款题识,此皆和亲王所深悉可问而知也。我国家世敦醇朴之风,所重在乎习国书学骑射,凡我子孙自当恪守。”这种流习任由发展下去,“甚且改易衣冠,更变旧俗,所关乎国运人心,良非浅鲜不可不知儆惕。”在乾隆的眼里,形式上的附庸文雅很可能会带来满洲风俗的根本化的变更,作为最高统治者的满清帝王在心中满汉间孰轻孰重的分量还是掂量的很清楚的,首崇满洲的存在也是作为少数民族统治中原的清代皇族所内心蕴含隔阂的自然心态之反映。故终清一代,对汉族大臣的猜忌一直都有,相对于满臣来讲就要放心得多。同理,汉族百姓对亡明的思念也随着上层的不安心理爆发开来,犹以汉族底层的知识分子表现得最加活跃。康雍乾三朝正是清王朝思想控制最为严重的时候,民族矛盾激化,社会潜藏了许多危机。随着后来帝国统治时间的加长,大众已然接受了现有的政权现状,民族问题减弱,阶级矛盾浮现,文字狱退出了历史的舞台,人民对满族统治者的敌视态度有所缓解。自太平天国被武力镇压后,阶级矛盾被帝国主义和中华民族的矛盾掩盖,在此背景下,甚至出现了“扶清灭洋”的义和团运动。汉族百姓的拥清活动之形成不管出于多么复杂的目的 (清朝统治时间的加长、外来侵略的压力),都能看出普通百姓尚对大清存有一丝幻想,希望借助国家上层的自强运动来摆脱割地赔款的窘途。首崇满洲的政策也跟着民族问题的平稳过渡变得越来越陌生,以致于清朝的最后一位帝王爱新觉罗·溥仪连满语都不会。