经皮电刺激及生物反馈治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的临床效果观察

李秀兰

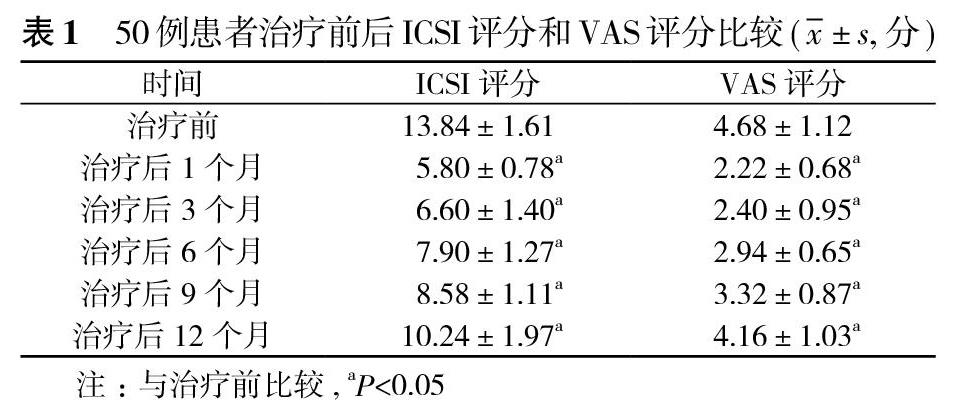

【摘要】 目的 观察经皮电刺激及生物反馈治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的效果及安全性。方法 50例间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征患者, 患者均给予经皮电刺激及生物反馈治疗, 治疗结束后随访12个月。观察患者治疗前后OLeary-Sant间质性膀胱炎症状(ICSI)评分、视觉模拟评分法(VAS)评分及不良事件发生情况。结果 治疗后1、3、6、9、12个月, 50例患者ICSI评分及VAS评分均低于治疗前, 差异有统计学意义(P<0.05)。3例患者在盆底康复治疗期间出现外阴瘙痒, 其中1例患者行阴道分泌物检查提示念珠菌性阴道炎, 给予阴道内塞药治疗后恢复正常, 2例患者给予“利肤康”外阴冲洗后症状缓解。患者治疗中未发生明显不良事件和并发症。结论 经皮电刺激生物反馈治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征患者疗效较好, 安全性高, 可降低患者疼痛, 无明显不良事件, 值得临床推广。

【关键词】 间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征;经皮电刺激;生物反馈;临床效果

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.11.018

间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征是一种慢性非细菌性膀胱炎症, 表现为持续6周以上的伴有下尿路症状的膀胱区疼痛、胀满或不适等症状, 是一种少见的自身免疫性特殊类型的慢性膀胱炎, 常发生于中年妇女, 其特点主要是膀胱壁的纤维化, 并伴有膀胱容量的减少[1-3]。本文选取本院盆底康复治疗中心收治的50例间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征患者, 探讨应用经皮电刺激及生物反馈治疗的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2014年7月~2016年7月本院收治的50例间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征患者, 年龄40~66岁, 平均年龄 (48.2±11.6)岁。治疗前行盆底功能检测, 盆腔器官脱垂定量分度(POP-Q)评分, 其中42例患者的POP-Q评分均为1级, 8例患者的POP-Q评分为2级;47例患者手测肌力深浅1、2类肌力为1~2级, 3例患者肌力为IC级。

1. 2 治疗方法

1. 2. 1 电刺激 电刺激治疗仪为 PHENIX 神经肌肉电刺激治疗系统USB4(法国ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION公司)进行治疗。耻骨联合上方(膀胱区位置)贴两块电极片(--), 腰骶部(骶1、2位置)贴两块电极片(++), 通道与低频神经肌肉治疗仪连接, 使用脉冲电流予以治疗, 选择止痛模式(tens)。

1. 2. 2 生物反馈治疗 在阴道内放置治疗头对盆底神经和肌肉进行生物反馈治疗, 根据患者盆底肌肉收缩情况选择合适的生物反馈治疗(前3次治疗为20 min电刺激, 后7次治疗时间为10 min电刺激和15 min生物反馈治疗[4]。电刺激作用为降低骨盆神经反射, 降低膀胱逼尿肌敏感性, 增强膀胱容量。①强度指标:a.达到引起肌肉震颤的强度, 使肌肉收缩;b.患者感舒适的麻刺感, 但不引起疼痛;c.刺激与放松交替;d.需达到患者能够耐受的最大水平, 以保证疗效。②治疗时间:在非月经期给予低频电刺激治疗, 2次/周, 连续治疗10次, 10次为1个疗程, 间歇3个月后行第2个疗程。

1. 3 观察指标 比较治疗前及完成2个疗程治疗后第 1、3、6、9、12个月的ICSI评分、VAS评分及观察患者治疗期间的不良事件。观察期间患者均未使用干扰膀胱逼尿肌收缩的药物[5], 如α-受体阻滞剂、M受体拮抗剂等。所有患者均随访12个月以上(对治疗无效者随访6个月终止)。

1. 4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

治疗后1、3、6、9、12个月, 50例患者ICSI评分及VAS评分均低于治疗前, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。3例患者在盆底康复治疗期间出现外阴瘙痒, 其中1例患者行阴道分泌物检查提示念珠菌性阴道炎, 给予阴道内塞药治疗后恢复正常, 2例患者给予“利肤康”外阴冲洗后症状缓解。患者治疗中未发生明显不良事件和并发症。

3 讨论

目前, 对间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的治疗方法主要有行为治疗、生活方式改变、口服药物、膀胱内灌注、手术治疗等。疼痛处理贯穿于间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的整个治疗过程中。神经调节治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的最初目的是通过刺激有髓传入神经纤维, 激活节段性抑制神经通路, 减轻疼痛, 减少尿频是其次作用。主要包括经皮神经电刺激(TENS)、骶神经刺激(SNS)或骶神经调节(SNM)、阴部神经刺激(PNS)等[6, 7]。

本研究结果显示, 治疗后1、3、6、9、12个月, 50例患者ICSI评分及VAS评分均低于治疗前, 差异有统计学意义(P<0.05)。推测可能的机制是:①TENS是将电极贴于皮肤表面, 过外周电刺激进行治疗的一种方法。电刺激的作用原理:a.局部电刺激加速肌肉收缩及神经传导运动, 使得机体血液循环加速, 直接改善盆腔的血液循环, 减少盆腔血管淤血程度, 软化粘连改变而引起的组织纤维化导致疤痕作用, 达到改善症状, 清除病症的目的。b.通过对疼痛部位的局部低频电刺激, 可抑制前列腺素分泌, 对抗前列腺素的作用, 提高痛阈, 从而缓解疼痛。c.电刺激通过T细胞亚群百分率的变化调节控制机体免疫机能, 达到阻断病变發展的目的。②盆底肌生物反馈电刺激通过降低盆底交感神经的兴奋性, 减弱外周痛觉信号向中枢神经的传递, 而缓解疼痛的症状。同时通过主动及被动的盆底肌肉收缩与放松, 缓解患者的肌肉痉挛, 从而减轻患者疼痛及尿频症状。同时通过患者的主动训练, 增强了患者参与治疗的能动性及信心。随着随访时间的推移发现疗效逐渐下降, 考虑与盆底肌肉肌力下降及交感神经兴奋性随治疗结束的推移而上升有关, 治疗的远期疗效及再次治疗的间歇时间仍需进一步探讨[8-10]。

综上所述, 经皮电刺激联合盆底肌生物反馈治疗间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征安全、有效, 值得临床推广。治疗期间要坚持个体化治疗原则, 耐心向患者讲解治疗的特点、目的及治疗作用, 取得患者的配合;加强患者治疗外的自主盆底肌肉训练。

参考文献

[1] Martellucci J, Naldini G, Carriero A. Sacral nerve modulation in the treatment of chronic pelvic pain. International Journal of Colorectal Disease, 2012, 27(7):921-926.

[2] OLeary MP, Sant GR, Fowler FJ, et al. The interstitial cystitis symptom index and problem index. Urology, 1997, 49(5A Suppl):58-63.

[3] 田钰, 廖利民. 间质性膀胱炎治疗的研究进展. 中国康复理论与实践, 2013, 19(9):856-859.

[4] 孔祥田, 夏同礼. 间质性膀胱炎的研究进展. 国际泌尿系统杂志, 1995(1):31-33.

[5] 宋莉, 刘慧, 王泉云. 经皮神经电刺激(TENS)的研究新進展. 中国疼痛医学杂志, 2006, 12(5):300-302.

[6] 金莹, 郭红燕, 贺豪杰, 等. 经皮穴位电刺激治疗女性慢性盆腔痛及痛经的初步探讨. 中国妇产科临床杂志, 2015(5):410-412.

[7] 伊庆同, 吕坚伟, 蒋晨, 等. 生物反馈和电刺激治疗非溃疡型间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征. 上海医药, 2016, 37(16):6-8, 17.

[8] 石兵, 赵凡, 胡青, 等. 三联药物膀胱灌注联合生物反馈治疗女性间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的疗效分析. 浙江医学, 2018, 40(4):371-373.

[9] 柯鑫文, 张雁钢, 冯少勇, 等. 间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合征的研究进展. 中华临床医师杂志(电子版), 2014, 8(11):2133-2137.

[10] 肖恒军, 高新. 间质性膀胱炎临床研究进展(一). 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2007, 1(1):120-122.

[收稿日期:2018-08-31]