应用集束化护理降低ICU非计划性拔管率的效果分析

陈 琳

(泰州市人民医院,江苏 泰州 225300)

ICU,中文全程重症监护室,该科室属于医院的一种重点科室,意外情况导致严重创伤或在接受手术后需要对患者生命体征进行严密监测的患者均属于该科室的主要收治对象。在该科室的患者中,患者多存在身上留置导管的情况,而这种情况也就增加了非计划性拔管率[1]。为此,通常需要对ICU患者采取护理措施,在本文中就从我院选取100例ICU患者,探究分析了集束化护理在降低非计划性拔管率中所发挥的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2016年2月-2018年3月作为研究时间段,在该时间段中从我院选取100例ICU患者进行探究分析,随机分成对照组与观察组各50例:观察组中有男性患者35例和女性患者分别为15例,患者年龄26岁-68岁、平均年龄为(51.4±4.7)岁;对照组中有男性患者34例和女性患者分别为16例,患者年龄23岁-66岁、平均年龄为(49.1±4.1)岁;对两组患者的基础情况(年龄、性别)进行比较,差异不显著(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组:采用常规护理,主要指对患者的生命体征进行密切监测,同时记录引流管情况,定时为患者进行翻身[2]。

观察组:采用集束化护理,主要可指三个方面,(1)对非计划性拔管的危险因素进行分析,并判断危险程度,同时做好相关的预防措施;(2)在面对难以耐受胃管的患者时应该做好与之相关的宣教工作,告知患者插入胃管的必要性;(3)定期对固定患者插管的胶布进行更换,避免脱落的情况发生。

1.3 评价指标

治疗效果。治疗完成后患者的病情得到了恢复为治愈;治疗完成后患者的临床症状得到了改善为显效;治疗完成后患者的病情有所恢复,当仍需要住院为有效;治疗完成后患者的症状无改善为无效。治疗总有效率=治愈率+显效率+有效率。

1.4 统计学分析

本次研究中出现的对比数据,采用“统计产品与服务解决方案”软件进行分析,版本为SPSS20.0。当P<0.05,说明对比有差异,具有统计学意义。采用t检验计量资料“±s”,采用x2检验计数资料“[n(%)]”。

2 结 果

2.1 比较两组患者的治疗效果

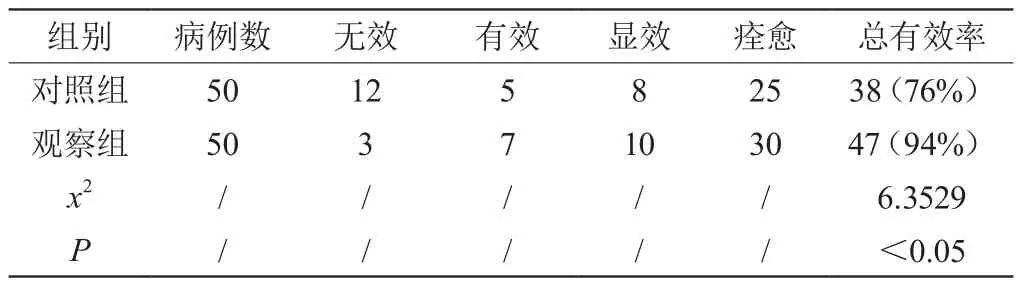

相较于观察组,对照组患者的治疗总有效率明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05),详细数据见表1。

2.2 比较两组患者的非计划性拔管发生率

采取相应的护理措施后,相较于对照组,非计划性拔管的发生率观察组显著较低,其中对照组的非计划性拔管的发生率为20%,观察组的非计划性拔管的发生率为4%,差异具有统计学意义(P<0.05,x2=5.3136)。

表1 比较两组患者的治疗效果(n,%)

3 讨 论

非计划性拔管是目前ICU患者最为常见的一种并发症,该并发症的发生不仅会对患者的生活质量造成严重影响,而且会对患者的机体造成严重伤害,同时造成了严重的经济损失,给患者的预后产生了严重影响[3]。

通过研究发现,造成非计划性拔管的原因较多,且在老年患者中出现非计划性拔管的情况较为常见,而采取有效的护理措施可有效改善患者出现非计划性拔管的情况。其中,集束化护理则是应用效果较好的护理措施,该护理措施通过制定相应的导管固定标准流程表,并在该科室护理人员熟练掌握的情况下对患者出现非计划性拔管的原因进行了分析,并针对产生非计划性拔管的原因采取相应的措施,从而有效降低了非计划性拔管的发生率,最终达到了提升患者治疗效果的作用。从本文的研究结果可以看出,采取相应的护理措施后,相较于对照组,非计划性拔管的发生率观察组显著较低,其中对照组的非计划性拔管的发生率为20%,观察组的非计划性拔管的发生率为4%;相较于观察组,对照组患者的治疗总有效率明显较低,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,将集束化护理应用到ICU患者中的效果显著,有效降低了非计划性拔管的发生率。