带鱼生猛

李青松

一条一条满载海货的渔船靠岸,收桨抛锚。——这是渔民一天里最幸福的时刻。

收获的成果都在船上呢。

——在汕尾海滩,看到了渔民出海归来,正把一篓一篓的海货搬到岸上。海货里有皮皮虾、大黄鱼、小黄鱼、螃蟹……当然,带鱼居多。那刚刚搬上岸的带鱼,就像镀了一层银,光艳无比。海货讲究的是一个字——“鲜”。而“鲜”则意味着要把时间最大限度地缩短。渔民对“鲜”有自己的理解。一些渔民干脆在海滩上就地出售。他們把带鱼倒着悬挂在竹竿上招揽顾客,远远看去好似铁匠铺子里排序分明的刀剑,亮光闪闪。

我出生于科尔沁沙地,小时候没见过海。我对海的认识,源于带鱼。我甚至认为带鱼的腥臭味就是海的鲜味。在北方无论生活怎样拮据,年三十的餐桌上必有一道相当于海鲜的菜——炸带鱼。可是,后来进了城里才知道,带鱼根本算不得海鲜。也就是说,我们所见到的带鱼从来就没有活着的——由于海水压力发生变化,带鱼出水便毙命了。何况,我们吃的带鱼不知道辗转周折经历多少环节了。但是,炸带鱼确实好吃。外焦里嫩,香味诱人。——这是我们那些沙区孩子一年的盼头之一。

炸带鱼,不知勾出了多少我童年的哈喇子。

20世纪八九十年代,单位搞福利,往往发带鱼。用报纸包着,每人三五条。办公室里弥漫着带鱼的腥臭味,三五日不散。

那时候,看一个单位怎么样,判断的标准——发不发带鱼、带鱼的宽窄程度、发带鱼的次数。

若听说,某某单位经常发带鱼,带鱼个头又长又宽,肉也厚——大家一定很羡慕那个单位。若本身就在那个单位工作,那是很光彩很有面子了。

今天,随着物质的极大丰富和生活水平的提高,吃上一顿炸带鱼已经是很平常的事情了。

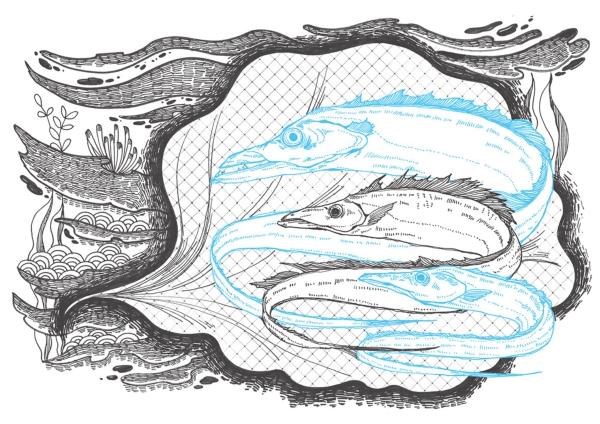

汕尾渔民告诉我,带鱼是吃肉的鱼,生性凶猛、贪婪。白日里在深水中潜伏,夜晚或者阴天,便浮游到海面水域追逐猎物。吃小鱼,吃乌贼,吃虾米,也吃自己的同类。据说,带鱼在海里,不游动时就保持竖立的姿势,靠扇动鱼鳍保持平衡。

早先,有经验的渔民常常利用它贪婪的本性,钓带鱼。——“此鱼八月中自外洋来,千百成群,渔户率以干带鱼肉一块做饵钓之。一鱼上钩,则诸鱼相衔不断,掣取盈船。”这是清人对渔民钓带鱼情景的描述。一鱼咬钩后,另一条鱼会咬住它的尾巴,被一起拽出水面。——这就是带鱼同类相残的特性。瞧瞧,钓到一条,就可轻易地像拉绳子一样拉出一长串。用不了几个时辰,带鱼就装满船舱了。

今天,我们食用的许多海产品都是养殖的,但是带鱼并没有人养殖,都是野生的。为什么呢?因为带鱼养殖的成本远高于海洋捕捞的成本,何必呢?加之每年带鱼的捕获量相当大,客观上,就没有人动脑筋费力气去养殖了。

然而,汕尾渔民告诉我,表面看,带鱼的捕获量似乎没有减少,但渔网的网眼越来越小,捕到的带鱼的个头越来越小,倒也是事实。过去,大个的带鱼有三十几斤重,一二十斤重的常见,现在捕获的带鱼,细如皮带。甚至,生下来不到一年的幼鱼也被捕获了。

海洋是不是已经出现了严重的问题?

很多时候,当危机到来之时,我们并没有感觉到危机。或许,那种“带鱼连尾”的情景,早已成为遥远的传说了。