广东省城镇化与生态环境耦合协调的空间特征及影响因素研究

王秀明,张 勇*,奚 蓉,刘香华,张玉环

(生态环境部华南环境科学研究所,广东广州 510655)

引言

改革开放以来,我国城镇化建设取得了显著成绩。城镇人口增加,城市数量和建制镇数量明显增多,初步形成了京津冀、长三角、珠三角三大城市群,城镇化率也由1978 年的17.9%上升到2016 年的57.35%。与此同时,城镇化高速发展过程中一系列生态环境问题大量出现。20 世纪中期以来,快速城镇化带来的生态环境问题已经引起人们的重视,二者之间的关系也逐渐成为国内外学术界关注的热点[1]。

耦合是指两个或两个以上体系或运动形式相互作用而彼此影响的现象[2]。城市化的发展需要生态环境要素的支撑,生态环境的保护与改善则以较高的城市化水平为保障[2],城镇化与生态环境之间的耦合协调关系已成为地球系统科学和可持续发展领域的研究热点[3]。研究内容主要包括以下方面:一是城镇化与生态环境交互影响机制。黄金川、方创琳认为城市化对生态环境的胁迫主要来自城市中的人口及交通等,生态环境对城市化的约束则主要由改变人口和资本流向所引起[2]。二是城市化与生态环境耦合的时空差异及演化规律。孙黄平等的研究结果表示,城镇化和生态环境耦合协调度呈倒U 型演化趋势[4-7],崔木花[8]、王少剑[9]、卞鸿雁[10]、刘巧婧[11]等学者的研究认为,虽然城镇化对资源环境压力较大,但并没有出现典型的倒U 型规律,而是呈现S 型、线型、半U 型及对数曲线型的演化规律。三是影响耦合协调关系的驱动因素。陈晓红等认为,技术水平、产业结构、经济规模、环境政策、人口素质、国际贸易等是影响城镇化与生态环境协调的主要驱动因素[12]。从研究方法看,耦合度函数[4,13]、神经网络模型[14]、模糊物元分析[1]、回归分析等[15]均有应用。从研究尺度看,其覆盖了区域、省域、市域等多个层面,其中尤以城市群的研究为重点。

广东省是我国快速城镇化地区的典型代表,目前仍面临区域发展不协调、城镇化要素过于集中在珠三角、局部地区生态环境恶化等问题。本文在借鉴相关研究成果的基础上,以广东省21 个地级市为基本研究单元,通过耦合协调度模型定量评价城镇化系统和生态环境系统的关系,探讨两者耦合机制,以期为广东省城镇化与生态环境耦合协调发展提供借鉴。

1 数据来源和研究方法

1.1 指标体系构建

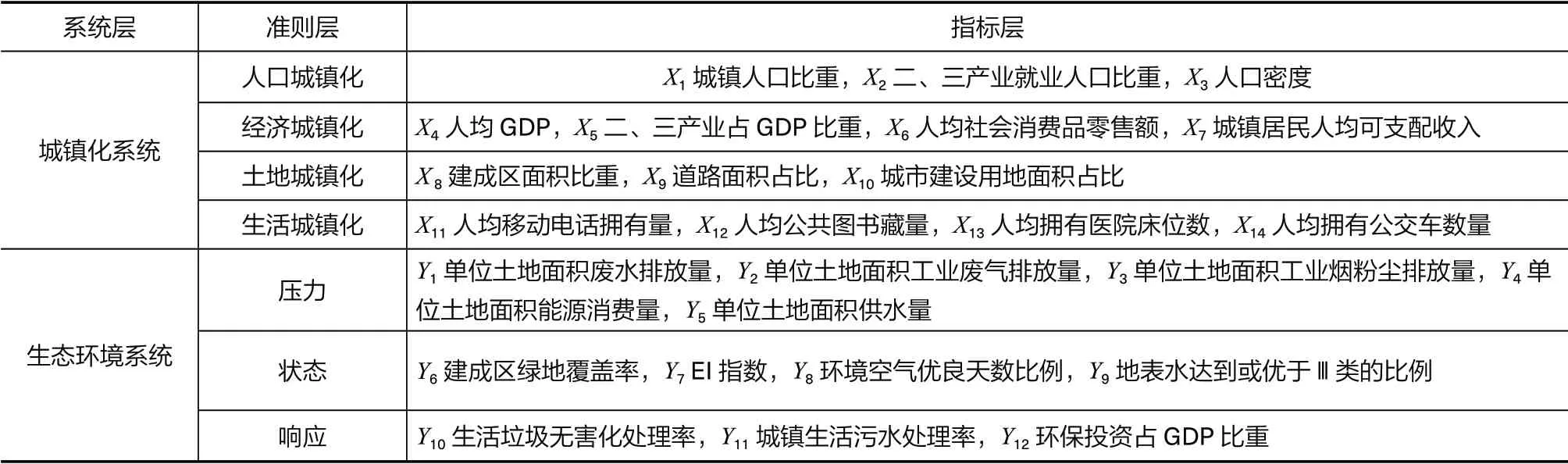

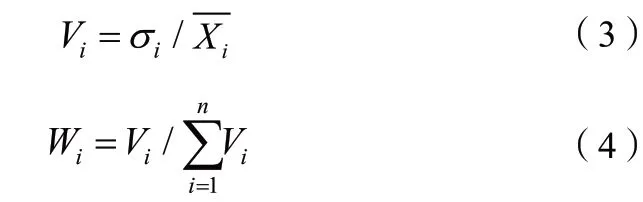

参考有关研究成果[4,8,14-19],本文从人口城镇化、土地城镇化、空间城镇化、经济城镇化四个方面构建城镇化指标体系(表1),从生态环境压力、状态、响应来表征生态环境水平。本文社会经济相关数据均来自《中国城市建设统计年鉴》《广东省统计年鉴》及各地市统计年鉴,生态环境相关数据来自广东省及各地市环境质量报告书。

表1 城镇化水平与生态环境系统指标体系

1.2 指标权重确定

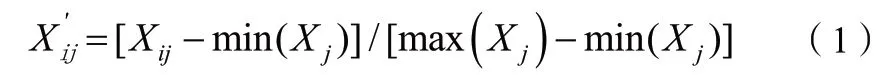

为消除数据的数量级及量纲的不同影响,需要对数据进行预处理。对于正向指标,指标越大越好,计算方法为:

对于负向指标,指标越小越好,计算方法为:

式中:Xij表示第i 个研究区/年份第j 项指标的原始数据值,max(Xj)和min(Xj)分别表示所有研究区/年份中第j 项指标的最大值和最小值,X'ij表示预处理后的指标值。

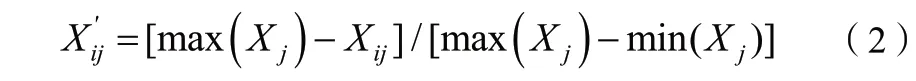

为较为客观地评价城镇化与生态环境水平,本文采用变异系数法来确定指标权重。公式为:

式中,Vi是第i 项指标的变异系数;是第i 项指标的标准差;Xi是第i 项指标的平均数,Wi是第i 项指标的权重。

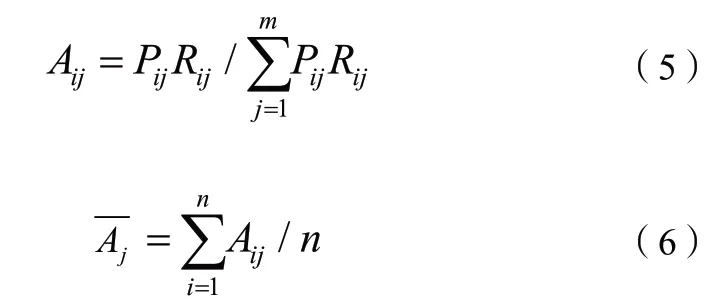

1.3 障碍度诊断

式中,Aij表示第i 个区域第j 个指标的障碍度;表示第j 个指标的平均障碍度,其大小排序可以确定影响区域城镇化或生态环境质量的影响程度;Pij表示单因子与城镇化或生态环境质量目标状况的差距,Pij=1- QXij,Rij=wij表示权重。

1.4 耦合协调度模型

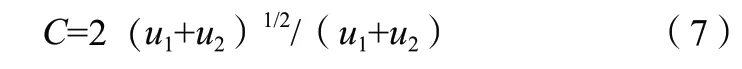

耦合是指两个以上系统相互作用、影响的现象。两个系统的耦合度一般采用如下模型:

式中,C 表示耦合度;u1、u2分别表示城镇化系统和生态环境系统的综合发展水平。

耦合度模型能够反映城镇化与环境质量之间的相互影响程度,但有时无法表达出二者的综合发展水平及其协调性,因此采用协调度进一步分析二者的协调关系:

式中,D 代表协调度,考虑到两系统对于社会可持续发展重要性相同,取α=β=0.5。

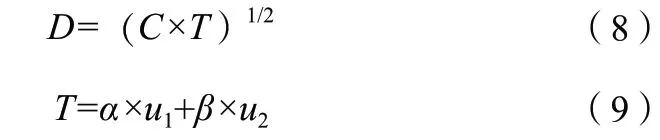

参考已有文献[14-17],结合广东省实际,本文对城镇化与环境质量的协调类型进行划分,将其分为7 大等级,见表2。

表2 协调度类型划分标准

1.5 地理探测器方法

地理探测器是探测和利用空间分异性的工具[20],最初被用于研究地方性疾病风险和相关地理影响因素[21]。由于传统统计方法假设较多,而地理探测器模型在应用时没有过多的假设条件,可以克服统计方法处理变量的局限性,因此其被广泛应用于社会经济因素和自然环境因素的影响机制研究[22]。本文应用地理探测器方法分析研究区各社会经济因素对城镇化与生态环境耦合协调度的解释力大小,其模型如下:

式中,PD,U是耦合协调度影响因素解释力指标,PD,U取值范围为[-1,1],PD,U越大,说明分区因素对耦合协调度的变化影响越大;nD,i是次级区域的个数;n 是整个区域的个数;m是次一级区域的样本数;是整个区域耦合协调度变化的方差;是次一级区域耦合协调度变化的方差。

2 城镇化水平与生态环境质量时空演变特征

2.1 城镇化水平分析

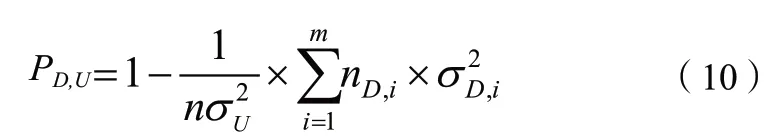

1995 年,各地级市城镇化水平综合指数范围为0.05~0.91,深圳最高,珠海、广州、佛山次之,以深圳、广州、佛山、珠海为核心的高城镇化水平集聚区基本形成。障碍度诊断结果表示,城镇化指数小于0.2 的各地级市中,土地城镇化水平较低是普遍存在的问题,同时粤西地区的阳江、湛江、茂名及云浮、汕尾5 市生活城镇化水平较低,粤北地区的韶关、河源、梅州则经济城镇化水平较低。

2005 年,各地级市城镇化水平综合指数范围为0.04~0.92,深圳仍保持绝对优势,广州、东莞、珠海、佛山、中山次之。随着中山、东莞的城镇化水平的提高,以环珠江口为核心的高城镇化水平集聚区形成。除汕头外,粤东、西、北城市城镇化水平均较低。障碍度诊断结果表示,土地城镇化水平较低仍是普遍存在的共性问题。同时,肇庆、清远、云浮、潮州、揭阳5 个地级市经济城镇化水平还有较大提升空间,河源、梅州、揭阳3 个地级市生活城镇化水平较低。

2016年,各地级市城镇化水平综合指数范围为0.09~0.94,各地级市与深圳市城镇化水平的差距相对缩小,环珠江口的高水平城镇化核心区(深圳、广州、东莞、珠海、佛山、中山)城镇化水平进一步提高,除肇庆市外,珠三角其余8 市均达到高城镇化或中城镇化水平。与前两个阶段不同,2016 年城镇化水平较低的梅州、汕尾、湛江、清远、云浮等地级市制约因素各不相同,如梅州主要由于经济、土地城镇化水平较低,汕尾主要由于经济、生活城镇化水平较低,云浮则在人口、经济、土地城镇化方面均处于较低水平。

图1 为不同时期广东省各地级市城镇化水平空间分布。

2.2 生态环境质量水平分析

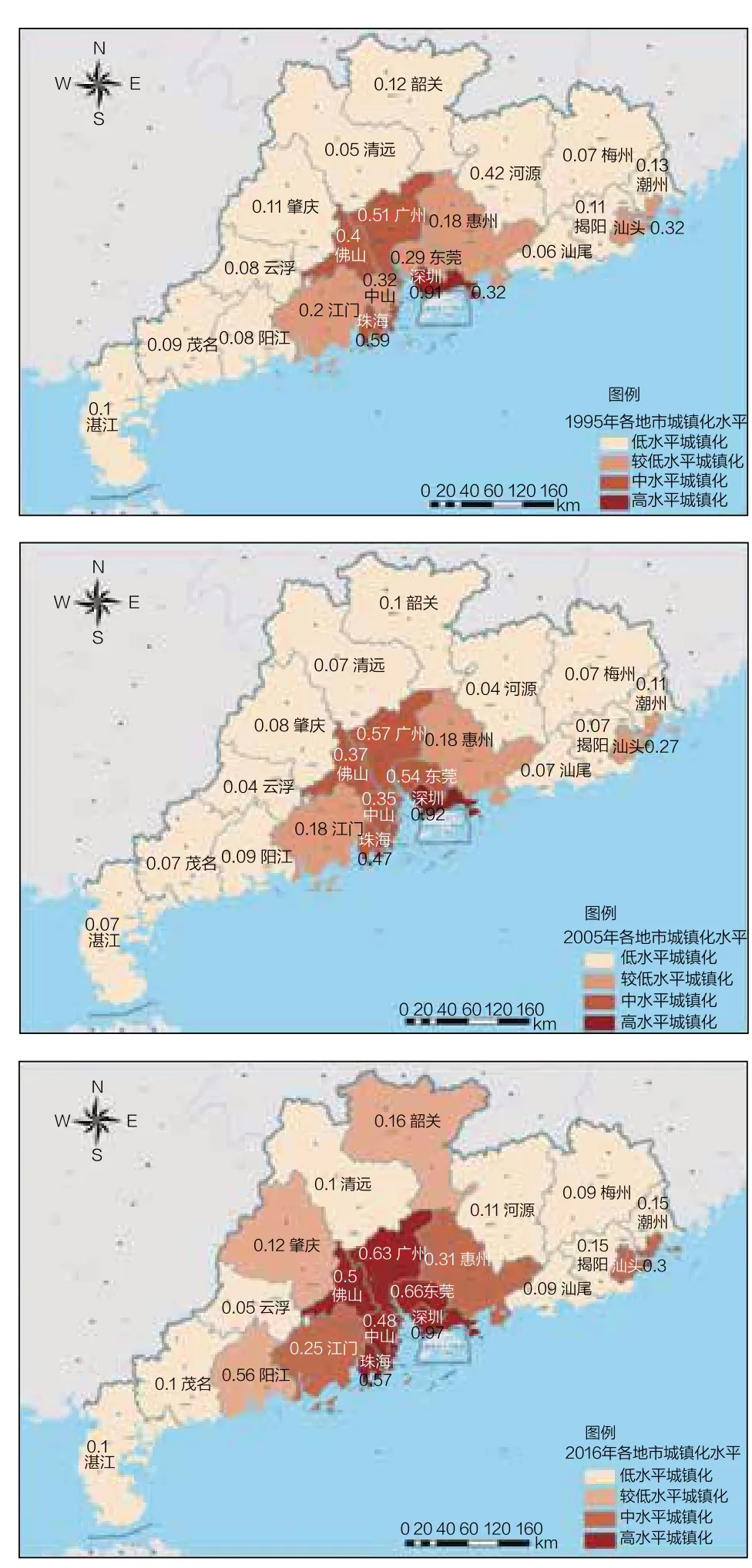

1995年,各地级市生态环境质量综合指数为0.29~0.71,以广州、佛山、东莞为最低,主要是由于广州市环境空气、水环境质量较差,佛山市EI 指数、环境空气优良天数比例较低,东莞市地表水优于Ⅲ类比例、EI 指数较低,同时承受着较大的环境压力。此外,云浮、茂名、湛江、中山、珠海的生态环境质量综合指数也较低,主要是由于污水处理率、环保投资占比较低、地表水环境质量较差、EI 指数较低等。韶关、清远、肇庆、汕尾的生态环境质量综合指数为最高,达到0.65~0.71,主要是由于整体生态环境质量良好,且环境压力相对较小。

2005年,各地级市生态环境质量综合指数为0.29~0.81,以广州、佛山、东莞、云浮、茂名为最低,主要是由于生态环境状态和响应指标较差,如佛山、东莞EI 指数、优良天数比例、地表水优于Ⅲ类比例指数均低于0.3,广州、茂名则主要以地表水、环境空气质量较差为主要限制因子,同时,东莞、茂名、云浮在污水、生活垃圾处置、环保投资等方面有较大提升空间。

图1 不同时期广东省各地级市城镇化水平空间分布

2016年,各地级市生态环境质量综合指数为0.38~0.94,以东莞、佛山、潮州为最低,佛山、东莞主要是由于EI 指数较低、环境空气质量较差,同时环境压力较大,且环保投资占比相对较低,潮州主要由于污水处理、生活垃圾处置水平相对较低,同时环保投资比重较小。相较前两个阶段,茂名、湛江的生态环境质量有较大提高,主要是由于环境空气、地表水质量有较大提高,同时污水处理率、垃圾无害化处理率等生态环境响应指标有较大提升。韶关、河源、梅州的生态环境质量综合指数最高,粤北生态保护屏障逐步建成。

图2 不同时期广东省各地级市生态环境质量水平空间分布

不同时期广东省各地级市生态环境质量水平空间分布见图2。

3 城镇化与生态环境耦合协调度时空分布特征

3.1 耦合协调度的历史变化趋势

1995—2016 年,广东省城镇化与生态环境耦合协调度(D)呈持续上升趋势,整体呈S 型曲线,与相关研究结果一致[23]。1995 年属于严重失调型,2000 年、2005 年属于中度协调型,2010 年、2016 年属于优质协调型;1995—2005年整体属于城镇化滞后型,2005 年、2010 年二者相对平衡,2016 年属于生态环境滞后阶段,主要是由于城镇化水平和生态环境质量均呈上升/改善趋势,但城镇化综合指数增长速率远高于生态环境综合指数改善速率,快速城镇化带来环境治理技术进步、环境投入加大和基础设施日益完善,但环境压力进一步加大,包括污染物排放强度增加、资源能源消耗增加等。

不同时期广东省城镇化与生态环境耦合协调度计算结果见表3。

表3 不同时期广东省城镇化与生态环境耦合协调度计算结果

3.2 耦合协调度的空间分布特征

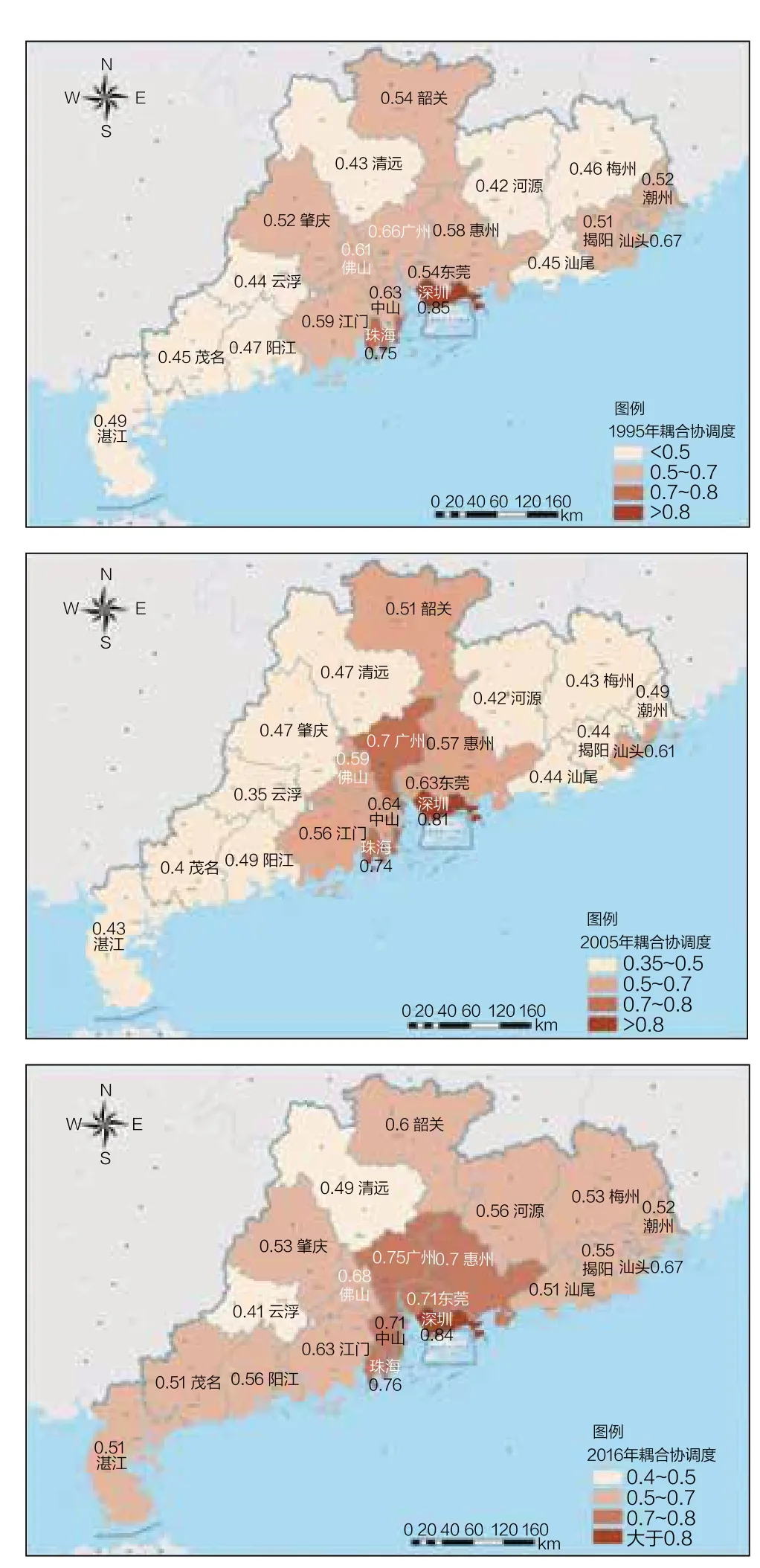

为进一步研究广东省城镇化与生态环境耦合协调度的空间分布特征,本文基于三个时间截面的耦合协调度数据,利用ArcGIS 工具绘制了各地级市城镇化与生态环境耦合协调度空间分布图(图3)。整体来说,1995—2016 年,各地级市城镇化与生态环境耦合协调度均呈上升趋势。

1995 年21 个地级市共涉及优质协调、良好协调、中度协调、勉强协调四种类型,其中优质协调型仅深圳1 个,良好协调型仅珠海1 个;中度协调型9 个,包括广州、汕头、佛山、韶关等;勉强协调型10 个,包括河源、梅州、汕尾、阳江等。广州、深圳属环境滞后型,珠海、佛山、东莞城镇化与生态环境相对平衡状态,其余均属于城镇化滞后型。

2005 年,21 个地级市共涉及优质协调、良好协调、中度协调、勉强协调及轻度失调五种类型,其中优质协调型仅深圳1 个;良好协调型包括广州、珠海;中度协调型共7个,包括汕头、佛山、韶关、东莞、中山、江门等;勉强协调型共10 个,包括河源、梅州、汕尾、阳江、湛江等;轻度失调型仅云浮1 个。广州、深圳、东莞属环境滞后型,其余18 个地级市均为城镇化滞后型或相对均衡型。其中,各地级市城镇化与生态环境耦合协调度的相对排名与相关研究较为一致[24]。

2016 年,21 个地级市共涉及优质协调、良好协调、中度协调、勉强协调四种类型,其中优质协调型仅深圳1 个;良好协调型5 个,包括广州、珠海、惠州、东莞、中山;中度协调型13 个,包括汕头、佛山、韶关、河源、梅州、汕尾等;清远、云浮属勉强协调型。与2005 年类似,仅广州、深圳、东莞属环境滞后型,珠海、佛山、中山市城镇化与生态环境水平相对平衡,其余均为城镇化滞后型。

图3 不同时期各地市城镇化与生态环境耦合协调度空间分布图

从空间分布特征来看,属优质和良好协调型的区域以珠海、深圳为核心逐步向外围扩展,2005 年包括广州、深圳、珠海3 个地级市,2016 年则扩展到广州、东莞、深圳、中山、珠海、惠州6 个地市,各年度属勉强协调型的地级市均位于珠三角以外城市,并逐渐由粤东西北地区均有分布,转变为仅粤北地区的云浮、清远属勉强协调型,表现出明显的核心—边缘特征,说明珠三角核心城市在推进城镇化与生态环境协调共进方面对周边区域有辐射带动作用。

4 城镇化与生态环境耦合协调度的影响因素分析

根据相关研究成果可知,产业升级与技术进步、人口素质与城市文明、制度创新与管理科学是影响城市化与生态环境耦合协调度的关键因素[10,25-27]。同时,改革开放以来,广东省经历了快速城镇化和工业化的过程,区域经济高速发展,人口高度集聚,建设用地高速扩张,带来了较高强度的污染负荷和对区域生态安全的威胁,因此,本文从产业结构和转型、人口增长和分布、科技进步和创新、环保政策等方面,选择10 个指标,采用地理探测器方法分析影响广东省城镇化与生态环境耦合协调度的主要因素。

地理探测器因子分析结果见表4,从全省来看,三个年度中,生态环境保护财政支出、城镇建设用地占行政区面积比例均是影响耦合协调度的主要因素,说明生态环保政策、土地开发强度是不同时期影响21 个地级市城镇化程度与生态环境耦合协调度的共性因素。不同的是,工业产值占GDP 比重在1995 年、2005 年是主要的影响因素,2016年其影响力明显减弱;GDP 增长速度、常住人口增长速度则均在1995 年是主要的影响因素,在后两个时期影响力减弱;人口密度、城镇建设用地增长速度则均是2016 年的主要影响因素,在前一阶段影响力较弱;研究和发展(R&D)经费支出则在2005 年、2016 年是主要的影响因素,在1995年作用较弱。整体来看,2005 年以前,产业结构及人口和GDP 的快速增长是主要的驱动因素,2005 年以后,人口高度集聚、土地快速开发、科技和技术创新等因素发挥着更重要的作用。

5 结论与政策建议

(1)1995—2016 年广东省耦合协调度呈持续上升趋势,整体呈S 型曲线,经历了严重失调—中度协调—优质协调和城镇化滞后—相对平衡—生态环境滞后的过程。就21 个地级市而言,1995—2016 年,各地级市城镇化与生态环境耦合协调度持续提高,属优质和良好协调型的区域以珠海、深圳为核心逐步向外围扩展,表现出明显的核心—边缘特征,说明珠三角核心城市在推进城镇化与生态环境协调共进方面对周边区域有辐射带动作用。

(2)城镇化与生态环境耦合协调度影响因素分析结果表明,生态环保政策、土地开发强度是不同时期影响21 个地级市城市化与生态环境耦合协调度的共性因素。同时,2005 年以前,产业结构及人口和GDP 的快速增长是主要的驱动因素,2005 年以后,人口高度集聚、土地快速开发、科技和技术创新等因素发挥着更重要的作用。

表4 城镇化与生态环境耦合协调度驱动因素及其q值

针对目前广东省整体处于生态环境保护滞后的现状,未来一方面应加大生态环境保护投入力度,统筹山水林田湖草系统治理,持续改善生态环境;另一方面应加快产业结构优化和调整,推进污染减排和资源能源利用效率提升,加大科学研发投入和政策支持,着力推动高新技术产业和现代服务业发展,以创新驱动实现城镇化和生态环境协调发展。对清远、云浮等城镇化滞后型城市,未来在城镇化阶段应高度重视生态环境问题,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。此外,应充分发挥珠三角核心城市对外围城市的带动作用,加强城镇化和生态环境治理领域区域合作[28],进一步提高城镇化与生态环境耦合协调度。