宗族聚居类传统村落民居空间的演变

——以桂林市唐氏庄园为例

■ 刘丽荣 LIU Lirong 向小容 XIANG Xiaorong 潘梦桥 PAN Mengqiao

0 序言

宗族作为一种普遍的传统社会组织,相关研究丰富。但由于宗族发展的地域性差异较大,其相关研究主要聚集在广东、福建、安徽、江西等省份。本案例所隶属的广西桂林地区,相关研究甚少,有一定研究空间。常建华(2009年)指出,近十年学者针对晚清民国以来宗族变迁的相关研究有了明显增多。宗族与乡村自治的探讨成绩突出,然而宗族研究者主要集中为人类学与历史学学者,本文试图结合文化社会学和规划学进行研究。

随着国家及社会对传统村落的重视,传统村落空间的相关研究逐年增加,主要涉及公共空间、空间形态特色,或对典型区域乡土建筑单体特色等方面。20世纪 80年代以来,学者开始关注村落空间的研究,并开始从文化的角度审视村落,多专注于横向的文化与空间形态的关联性,对于民居空间演变中的文化因素作用机制有一定研究空间。周云鹏(2012年)分析鄂西土家民居在多文化的碰撞和交流之中所发生的演变。刘轩(2017年)从建筑空间及传统文化的角度,深入研究陕北地区私家庄园中的文化精髓。华中科技大学何依教授,及其学生孙亮、孙晓曦,于2011年、2015年通过基于“社会-空间”视角,探索宗族结构下传统聚落的演化逻辑,将物质空间与社会结构相关联,主要为解读传统村落的空间肌理演变及其整合[1],其研究成果对本文有启示作用。本文聚焦宗族文化冲击影响,对民居空间的演变采用历时性的研究策略,从村落整体及民居单体,探索不同时期的民居文化、民居空间的布局形式及功能的适应性演变。

1 宗族文化在传统村落空间的作用机理

宗族作为中国社会的重要组织,对我国传统村落的生产、生活、教育等活动,以及村落空间组织影响颇深。主要通过修族谱、控族产,以及张扬家族礼仪等途径维系宗族发展[2]。清末至民国,宗族血缘脉络是村落的文化原点,宗族制度控制着民居空间乃至整个村落空间[3]。家族礼仪中心,一般由祠堂等建筑空间构成。在建筑空间布局上讲究“礼”的体现,建筑与建筑之间留有一条尺度适宜的巷道,民居与祠堂朝向基本一致。具体在广府地区及其影响区域,诸如桂北许多传统村落,包括大岗埠,其建筑空间呈现类梳式布局,并列排成行列[4]。该时期唐氏庄园受到封建礼制影响,加之村落及其周边地势平坦,民居顺势而建,呈现梳式布局,较为规整[5]。

从图1 可以看出,庄园以宗祠为中心,祠堂前南侧有塾馆,与之构成公共空间,成为族人祭祀、娱乐、教育、生产等公共生活的核心。庄舍由北至南,三组建筑自成格局又相互连通。临中心祠堂的庄舍侧墙均开设门,人文活动和建筑均具有向心性。庄园是血缘关系的空间投影,唐氏庄园是家族中功成名就人士唐仁及其子唐岳修建,作为家族聚居空间,由北至南依次是长兄唐仁、唐义和唐智三兄弟的宅院,符合传统以北为尊位的思想。

2 宗族文化被冲击的阶段划分

20世纪50年代的土地改革和农村社会主义改造,新的国家意识形态通过改变土地制度和生产组织方式开始影响并改造乡村。土地革命运动极大打击了地主阶级,宗族聚居的大家庭往往位列其中。农村社会主义改造时期,追求个人平等集体发展,“个人本位”价值取向在村民中逐渐发展[3]。20世纪60年代开始的文化大革命,全国文化发展都受到极大打击,乡村文化领袖士绅和地主阶层消失,宗族活动被压抑。建国至20世纪70年代,文化变革是迅速的,是以国家意识强力推进的,国家试图以革命的方式来实现文化的根本性变革, 宗族组织骤然消失。改革开放后,社会经济发展迅速,现代文化传播中,物质文化、制度文化和价值观念逐渐从城市传入乡村[6],其中物质文化传播速度最快。

据此,本文划分出建国至20世纪70年代的“文化革命”时期,以及改革开放至今的“现代文化”时期两个阶段来谈论宗族文化受到的冲击。下文将就宗族文化被冲击带来的影响,对民居空间的演变采用历时性的研究分析。

3 文化革命时期的文化冲击与空间分裂

国家对社会阶层结构重建,20世纪50年代废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制[3]。民居空间分裂主要是体现在传统庄园建筑内部空间上,族产、宅院被农民平分,宅院或改为厂房和机关用房,原有庄园聚居空间的居住结构改变,宅院的家族聚居转变为数个家庭的杂居[3]。据记载,唐氏庄园在1950年土改时分给6户贫雇农,唐氏家族衰败。土改分户后,私人宅院裂变为“公共居所”,户均面积小,空间拥挤杂乱,空间功能重置。居民根据需求不同程度地改建宅院,譬如搭建坡屋来满足厨房、储物等需求,对庄园平面布局造成破坏[3]。

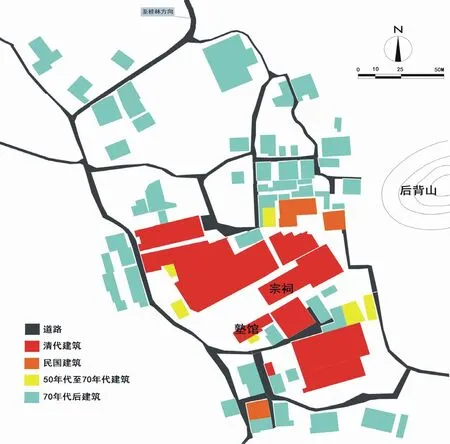

“个人本位”价值取向在村民中逐渐发展,但此时个人发展对村集体有很大的依赖性,因此,地理空间上新民居并未呈现过度无序分散[3]。加上一系列的运动对原本就微弱的经济发展多有打击,经济基础决定了新建筑不能追求建筑美观,且体量往往较小,多为土坯房,而当时的礼制宗族思想观念较为薄弱,新建筑不再延续朝向与祠堂保持一致。所以,文化革命时期的新民居是依附传统民居的自由式布局(图2)。

图1 唐氏庄园现状示意图

该时期国家试图以革命的方式来实现文化的根本性变革[7], 宗族组织骤然消失,村民被迫对传统宗族文化加以疏远,以宗祠、塾馆为核心的文化空间改为生产所用,文化活动消失。唐氏庄园产权由原来的“一家所有”,转变为“大家所有”,但物质空间关联,这一定程度上避免了对庄园的大拆大建,居民也多是对空间功能的重置。

4 现代文化时期的文化冲击与空间分化

改革开放后经济发展迅速,农民中分化出小富商、文人政客、白领蓝领等等,其社会地位 、经济收入、生活方式 、居住需求等方面开始分化。在工业文明发展的影响下,农民生活开始以城市为标准,有了追求居住环境改善的意愿及能力,且乡村传统文化及建筑审美受到工业文明的巨大冲击,传统民居面临着推倒重建“方盒子”民居的灾难。即使1987年唐氏庄园成为桂林市市重点文物保护单位,在原宅基地拆旧建新依然受到限制。政策主张“一户一宅”,但居住空间需求随人口增加变大,于是多出现一个主干家庭有两个及以上户口,对应两个或多个宅基地使用权[8]的情况。所以,居民保留庄园住所的同时在外新建民居,出于“不浪费”、经济限制缘由,旧民居承担部分空间功能,如厨房、厕所或储物室(表1),传统民居呈现使用功能边缘化的现象。据村民描述,人们“逃离”破旧民居,20世纪80年代后,村里新建民居开始逐渐增多,只有极少量低收入人群完全居住在宅院里,居住户数从土改时期的6户减少至1户。

村民在新建民居选址时更多考虑用地的交通可达性(图2),在道路周边做鱼骨状蔓延,靠近以城市为中心的文化、信息各类资源汇集地。因为,文化体制的变迁击垮宗族社会里私塾教育,教育资源在城市集中;工业经济发展,农转工聚集城市;城市建设带来基础设施的改善令村民向往,等等。大岗埠村公路通往桂林市区,且村口有“全国文化产业示范基地”——愚自乐园,借力发展越来越重要,民居沿公路向外修建。这样的布局使得村落建筑空间逐渐松散,逐渐远离原文化核心区域——宗祠,加之宗族活动近年来的消散,村民集体特征减弱。

人口流动、经济发展、文化变革等因素使得宗族血缘网络进一步碎化,“物质化倾向”和“利益性主导”的文化价值导向动摇着和谐文化根基[6],居民关系网络掺杂利益关系、权力关系,村落秩序由宗族伦理规范走向利益博弈,原有庄园内便利的巷道已经被新民居无序占用阻断,消极空间产生。出现建筑密度局部过大,建筑外部缝隙空间利用率低,部分民居交通可达性低,隐藏灾害等衍生问题(表1)。宗族文化倡导的家族和谐,转变为当今法律约束下的“不侵犯”。

5 结语

人类在一定范围、场合的文化创造,及其在时间、空间系统上相互关联的迁移、扩散、集结过程中,它就会成为活活生的现实体现[5]。从村落这一层次上讲,居民不同时间的文化创造及迁移扩散有一定的空间体现。清末民国的大岗埠传统民居空间是一个文化核心空间,在文化革命时期宗族文化被打击,具有物理空间连续性和功能空间分裂,现代文化时期的宗族文化被各色文化所湮没,民居功能游走在村民生活的边缘。

图2 大岗埠村现状建筑年代分类图

表1 主干家庭的新旧民居示意图

但是,现代社会文化建设需要民族特色、需要地域特色,因此,我们需要保护传统村落文化。根据上述探索,笔者从两个方面提出如下建议策略:①关于传统民居功能逐渐边缘化问题。唐氏庄园空间功能价值在原住民心中逐渐下降,这对历史文化遗产保护与发展不利。政府应合理引导企业和居民主体参与有效的保护发展工作,消除居民对于传统民居价值的不确定。大岗埠村居民现在物质生活水平需要得以改善,资金从何处来,不应该只寄托其发展旅游。国内对于闲置或无效利用的传统民居,选择功能置换颇多,大多改为民宿、商铺发展旅游,少量改为文化设施,改造类型急需拓宽丰富,譬如养老功能转换便是不错的思路。②缺乏传统民居文化有序组织引导的村落建筑布局现状问题。可完善乡村规划及土地管理的相关法律法规,积极挖掘、利用文化活动增强乡情观念,共同作用加以改善。目前,宅基地面积和选址方面并未形成系统完善的法律法规,可在建筑退让、消防、卫生方面继续完善。在环境科学与住宅舒适度的高需求背景下,结合传统与现代的建造模式亟待探索。