不同植被配置模式下矿区土壤有机碳与酶活性动态

关炳昌,刘家豪,朱宇恩,李华

(山西大学 环境与资源学院,山西 太原 030006)

矿区废弃地进行人工植被恢复可促进提升生态系统质量与稳定性。矿区废弃地在植被恢复过程中,改变原地貌,促进土壤团聚体形成,并将不同物质重新组合。人工植被直接关系到土壤中养分释放与供应及温室气体形成等[1],导致土壤碳库发生变化[2, 3]。土壤有机碳的波动主要发生在易氧化、分解部分,选择微生物量碳作为土壤活性有机碳的指示因子。这些活性指标对土壤有机质的敏感性比其它农业变量更高,微生物量碳的变化可以指示土壤有机质的早期变化[4]。土壤微生物量碳在土壤碳库中占比较小,但其含量可影响土壤微生物及动物活性,进而影响土壤固碳能力以及CO2排放,还可影响土壤中相关元素迁移转化,土壤微生物量碳的敏感性和动态性使其可作为土壤生态系统变化指标。

土壤酶主要来源于土壤中微生物、植被根系以及相关土壤动物的分泌物,与植被类型有密切联系[5]。土壤中酶活性可反映土壤中相关碳转化反映的指标[6],是矿区废弃地植被恢复的重要指标。土壤中过氧化氢酶可将土壤中对植被有害的过氧化氢分解,促进植被生长以及相关土壤中腐殖质的合成[7]。蔗糖酶可促进土壤中有机碳分解利用,加快土壤中碳循环[7]。通过适当的植被配置模式,可有效改善土壤碳库[8],选择适宜植物物种进行植被恢复,是矿区废弃地恢复关键之处。目前对不同植被配置模式下矿区土壤中有机碳动态变化以及相关转化过程研究较少。本研究选取土壤蔗糖酶、过氧化氢酶等与土壤有机碳转化相关的酶,将矿区废弃地植被恢复与土壤碳固定相结合,并为矿区恶劣条件下土壤有机碳转化过程提供理论依据,为矿区废弃地复垦提供指导。

1 材料和方法

1.1 样地概况

样地位于山西省太原市古交市屯兰矿区(112°05′20.25″E,37°53′21.62″N),地处山西高原中部,属温带大陆性季风气候,年平均气温12~17 ℃,年最高气温39.4 ℃,年最低气温-25 ℃,每年11月份开始结冰,次年4月解冻,年均降雨量为367.7~487.3 mm,雨季多集中于7、8月间,年蒸发量2 080 mm,年最小蒸发量1 770.6 mm.海拔为1 050~1 268 m,土壤类型为褐土。

1.2 研究方法

1.2.1 样地设置与调查

山西焦煤集团西山煤电屯兰煤矿是现代化特大型矿井。每年井下开采产生大量煤矸石在场外堆积。矸石山进行客土覆盖,覆盖厚度平均为100 cm,样地所处地势平缓,每个样方水量分布均匀。样地将矸石山植被恢复区0.62 hm2样地划分为62个10 m×10 m样方,每个10 m×10 m样方,用GPS测量其经纬度。对矸石山的人工植被恢复始于2014年。

由于矿区废弃地原生态破坏严重,考虑到植被成活率、物种固碳作用以及经济效益[9~11],在当地适生植物中选取适当物种:圆柏(Sabinachinensis)、文冠果(Xanthocerassorbifolium)、竹柳(Salicaceae)、紫穗槐(Amorphafruticosa)、欧李(Cerasushumilis)等;采用完全组合模式,5个物种共31个不同组合,每个组合在样地内重复2次,共栽植62个样方。乔木、灌木栽植行间距为1 m,株距为1 m,草本层人工撒种种植有紫花苜蓿(Medicagosativa)、沙打旺(Astragalusadsurgens)、黄花蒿(Artemisiaannua)、菌陈蒿(Artemisiacapillaris)等,草本植物混播于各样地中,确保恢复初期每个样方具有同种草本。对照组为同年封场、未经人工植被恢复的矸石山区域。

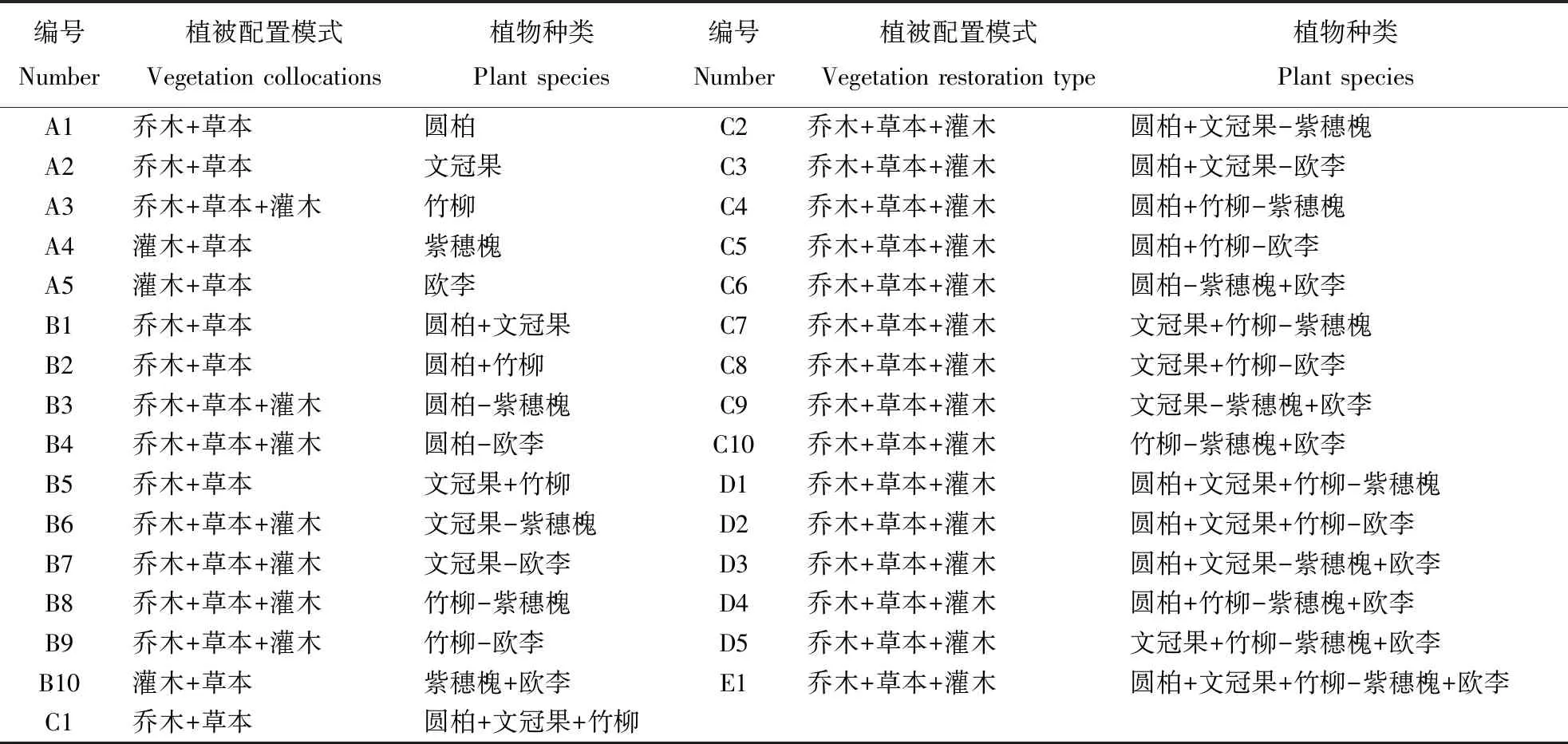

由于植被配置模式较多,本文中样地中植被分组分为2个层次进行分析,第一类为乔木+草本、灌木+草本、乔木+灌木+草本3种植被;第二类是分为具体树种的31种植被配置模式(表1)。从2个层次来分析不同植被配置模式下土壤有机碳及微生物量碳的变化。

土壤样品采集:于2014年4月对样地进行土壤样品采样,测定土壤基本理化性质,测定3次取平均值。于2015年10月、2016年10月、2017年10月进行物种及多样性调查,采集土样。土壤采样依据样方对角线混合法采样原则,每个样方随机选取3个采样点进行采样,每个样方采取约1 kg土样,采样时去除地表凋落物层,使用内径2.5 cm土钻釆集0~20 cm和20~40 cm土样并保存于自封袋中。去除石块、可见根系与其它杂物,充分混合后,土样风干过筛并充分混合后保存,用于测定土壤理化性质。

表1 样地基本情况Table 1 General information of test site

1.2.2 样品分析方法及土壤基本理化性质

采用烘干法测定土壤含水量,并根据土壤含水量和环刀体积计算土壤容重;土壤pH采用电位法;土壤全氮采用凯氏定氮法[12];土壤有效磷采用NaHCO3-钼锑抗比色法[13];土壤速效钾采用NH4OAc浸提-火焰光度法[12];土壤有机碳含量采用重铬酸钾氧化-外加热法[12]。微生物量碳采用氯仿熏蒸培养法[14],土壤蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定[15],过氧化氢酶活性采用高锰酸钾滴定法测定[16]。

样地土壤基本理比性质:全氮:33.43 g·L-1,有效磷:12.86 mg·kg-1,速效钾:100.27 mg·kg-1,pH:8.56,容重:1.27 g·cm-3,含水率:13%,有机碳:3.08 g·kg-1。

1.2.3 数据处理与分析

采用SPSS19.0与EXCEL2010软件对实验数据进行统计分析。采用独Duncan检验法检验数据之间的显著性水平(P<0.05)。各数据之间相关性采用Pearson相关分析(基于1000 bootstrap样本)。采用origin9.0软件进行作图。

2 不同植被配置模式下土壤有机碳与微生物量碳动态

2.1 不同植被配置模式下土壤有机碳动态

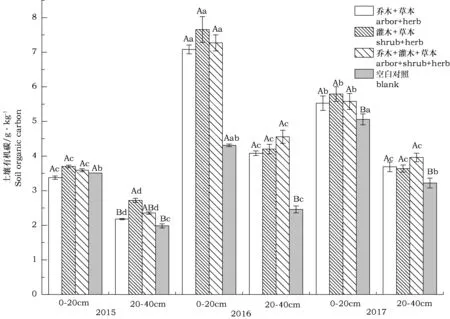

以人工植被恢复区为研究对象,与空白对照组进行对比,并对各指标进行差异性检验。从图1中可以看出,植被恢复对矿区废弃地土壤有机碳含量影响显著(P<0.05)。植被恢复方式对土壤有机碳含量在不同土壤层中影响一致,除植被恢复第1年,采取人工植被恢复的样地土壤有机碳含量显著高于对照样地(P<0.05)。不同植被配置模式下土壤有机碳随着土层深度的增加逐渐降低。0~20 cm土壤层中,土壤有机碳随时间变化表现一定的差异,其中植被恢复第2年土壤有机碳含量显著高于其余两年(P<0.05)。相对于恢复初期,第一年与第二年提升幅度最高的都为灌木+草本配置模式,第三年提升幅度最高的为第二年提升最高的乔木+草本植被配置模式。20~40 cm土壤层中,植被恢复第2年有机碳含量显著高于其余两年(P<0.05),植被恢复第一年土壤有机碳最大值为灌木+草本,第二年与第三年最大值为乔木+灌木+草本。

研究不同植被配置模式下土壤有机碳变化,其结果如图2所示。随时间推移,土壤有机碳最大值出现在第2年。在乔木+草本植被配置模式下,三年中有机碳含量最高的样方分别为C1圆柏+文冠果+竹柳、B2圆柏+竹柳、B2圆柏+竹柳。灌木+草本植被配置模式下,三年植被恢复过程中有机碳含量最高的样方为A5欧李、A4紫穗、A5欧李。乔木+灌木+草本模式下,有机碳含量最高的样方分别为D3圆柏+文冠果-紫穗槐+欧李、C2圆柏+文冠果-欧李、C2圆柏+文冠果-欧李。其中3年内土壤有机碳最高的样方分别为D3圆柏+文冠果-紫穗槐+欧李:4.45 g·kg-1、;B2圆柏+竹柳:10.42 g·kg-1、C2圆柏+文冠果-欧李:7.59 g·kg-1。

图1 不同植被下土壤有机碳Fig.1 Soil organic carbon under different vegetation types图柱上方不同大写字母表示同一年份同一土层不同植被土壤样本差异显著(P<0.05),不同小写字母表示同一植被不同年份不同土层土壤样本差异显著(P<0.05)。下同。Different capital letters above the column indicate significant differences in soil samples of different vegetations in the same year(P<0.05), and different capital letters indicate significant differences in soil samples of different soil layers in different years of the same vegetation(P<0.05). The same below.

2.2 植被配置模式下土壤微生物量碳动态

不同植被配置模式对土壤微生物量碳影响结果见图3。采取人工植被恢复样地土壤微生物量碳含量显著高于空白样地(P<0.05)。不同植被配置模式下土壤微生物量碳随土层深度的加深呈现逐渐递减趋势。0~20 cm土壤层中,除乔木+草本植被配置模式,第2年土壤微生物量碳含量显著高于其余2年;土壤微生物量碳的最大值出现在乔木+草本植被配置模式中,最小值出现在灌木+草本植被配置模式中。20~40 cm土壤层中,植被恢复第二年微生物量碳含量显著高于其余两年(P<0.05),土壤微生物量碳含量相对初期分别提高了72.5%、139.9%和86.6%。

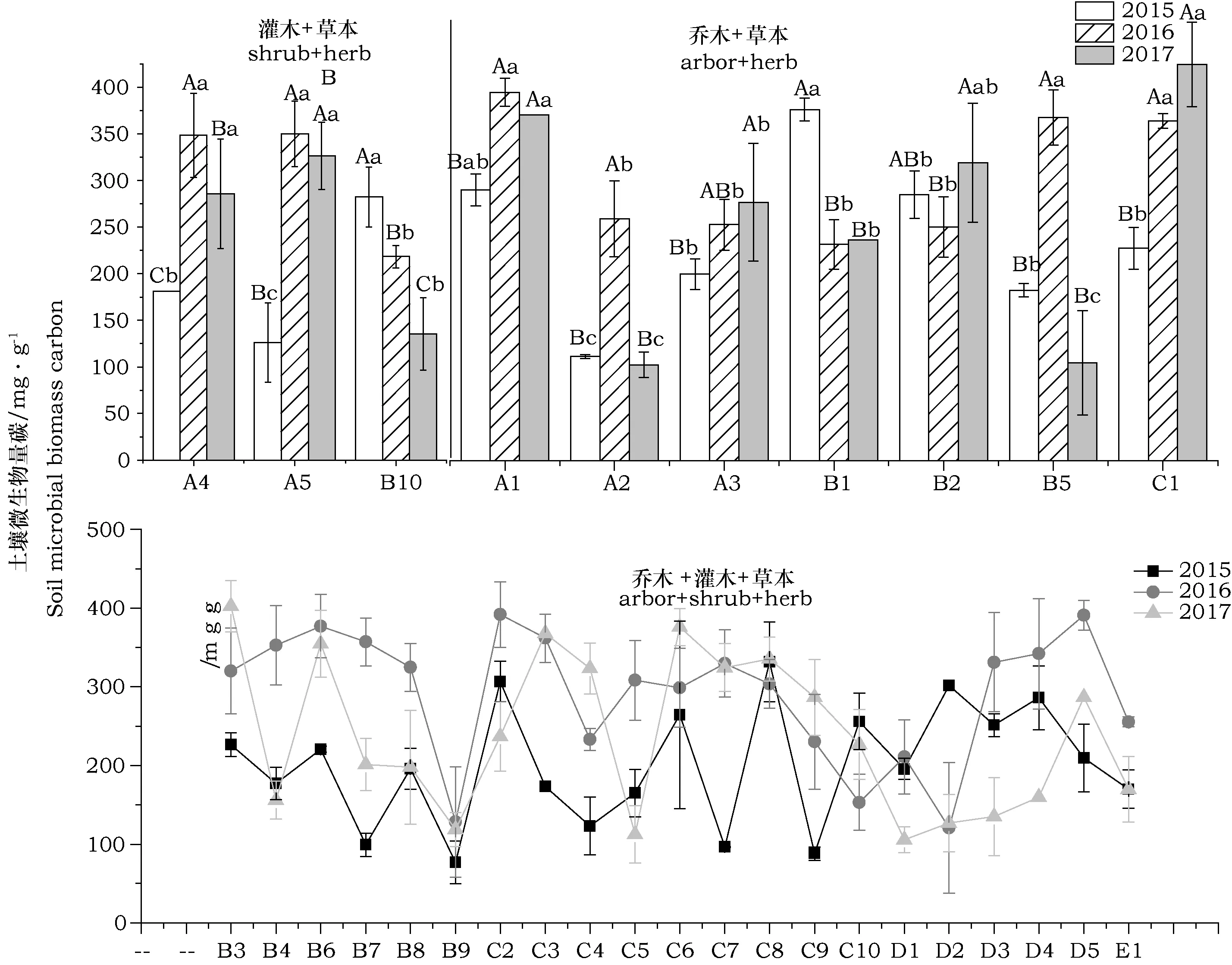

不同植被配置模式下土壤微生物量碳动态如图4所示。随时间推移,土壤微生物量碳最大值大部分出现在第二年。在乔木+草本植被配置模式下,三年中微生物量碳含量最高的样方分别为B1圆柏+文冠果、A1圆柏、C1圆柏+文冠果+竹柳。灌木+草本植被配置模式下,植被恢复第一年微生物量碳含量最高的样方为B10紫穗槐+欧李、植被恢复第二年与第三年最高的为A5欧李。乔木+灌木+草本植被配置模式下,植被恢复第一年微生物量碳含量最高的样方为C8文冠果+竹柳-欧李、第二年为C2圆柏+文冠果-紫穗槐、第三年最高的为B3圆柏-紫穗槐。植被恢复第一年土壤微生物量碳最高的样方为B1圆柏+文冠果,第二年最高的是C2圆柏+文冠果-紫穗槐,第三年为C1圆柏+文冠果+竹柳。相对土壤有机碳,土壤微生物量碳含量增加幅度较高。

图2 不同植被配置模式下土壤有机碳Fig.2 Soil organic carbon in different vegetation restorations图柱上方不同大写字母表示同一样方不同年份土壤样本差异显著(P<0.05),不同小写字母表示同一年份不同样方土壤样本差异显著(P<0.05)。下同。Different capital letters above the column indicate significant differences in soil samples in different years of the same sample(P<0.05), and different capital letters indicate significant differences in soil samples of different samples in the same year(P<0.05). The same below.

图3 不同植被下土壤微生物量碳Fig.3 Soil microbial biomass carbon under different vegetation types

图4 不同植被配置模式下土壤微生物量碳Fig.4 Soil microbial biomass carbon in different vegetation restorations

3 不同植被配置模式下土壤过氧化氢酶和蔗糖酶动态

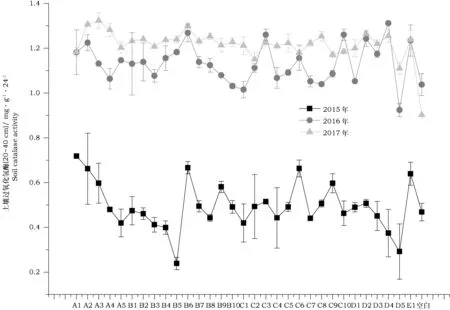

3.1 不同植被配置模式下土壤过氧化氢酶动态

如图5和图6所示,植被恢复对于矿区废弃地土壤过氧化氢酶有显著提升作用(P<0.05)。不同土层土壤过氧化氢酶活性差异显著(P<0.05),土壤过氧化氢酶活性随土壤深度增加逐渐降低。三年中土壤过氧化氢酶活性逐年提升,其中第二年提升幅度最高。不同植被配置模式对于土壤过氧化氢酶活性提高程度也有不同。在0~20cm土壤层中,植被恢复第一年土壤过氧化氢酶活性最高样方为A5欧李,植被恢复第二年土壤过氧化氢酶活性最高样方为C6圆柏-紫穗槐+欧李,第三年酶活性最高的为B4圆柏-欧李。在20~40cm土壤层中,植被恢复第一年土壤过氧化氢酶活性最高样方为A1圆柏,植被恢复第二年过氧化氢酶活性最高样方为D4圆柏+竹柳-紫穗槐+欧李,第三年酶活性最高样方为A3竹柳。

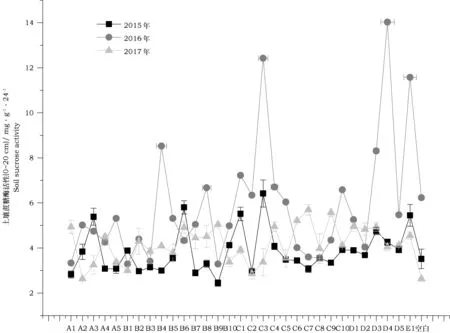

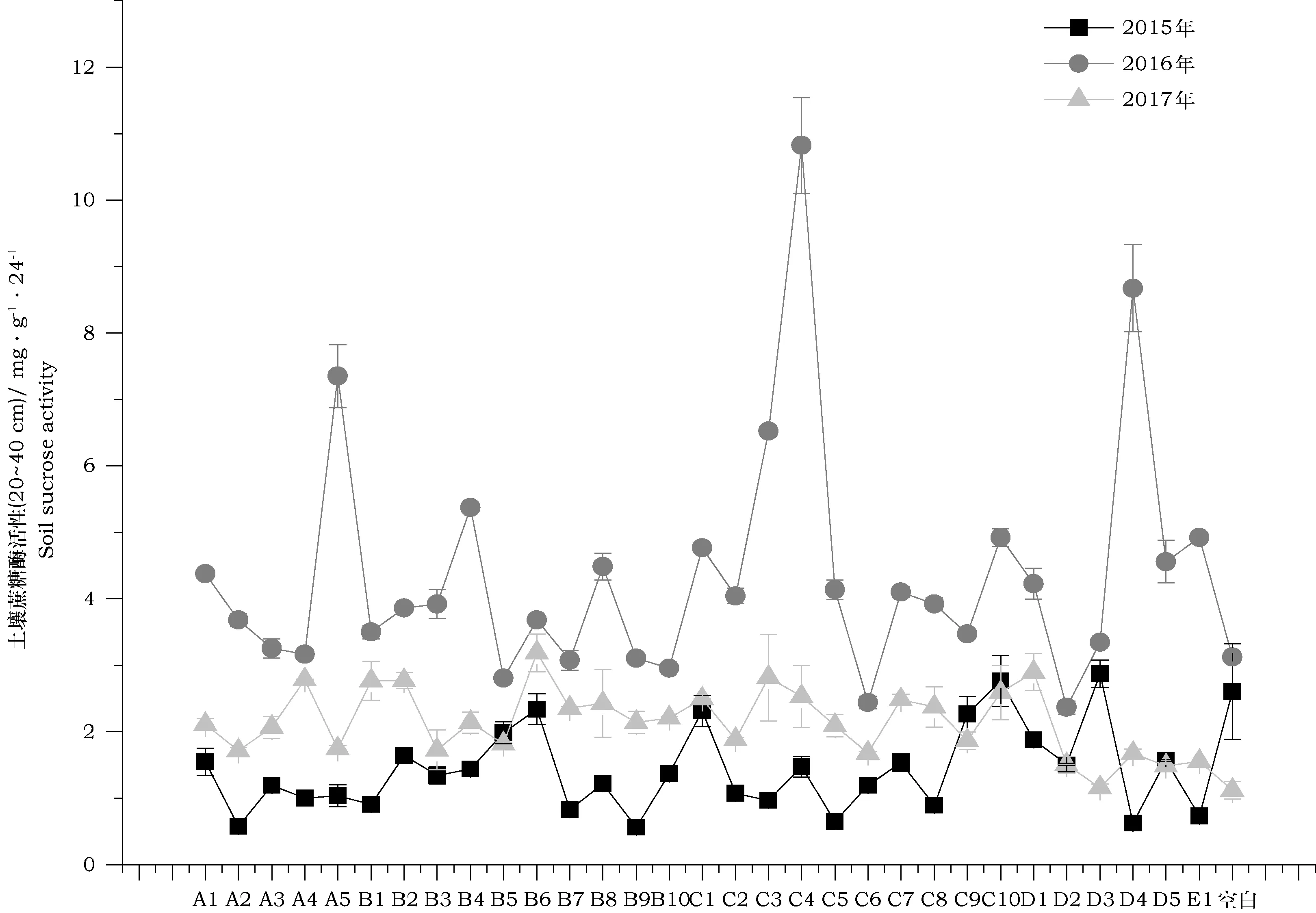

3.2 不同植被配置模式下土壤蔗糖酶动态

土壤蔗糖酶不仅可提高生物活性,而且可反映土壤肥力状况以及熟化程度,微生物对其活性影响程度有限[17, 18]。如图7和图8所示,植被恢复对于矿区废弃地土壤蔗糖酶有显著提升作用(P<0.05)。植被恢复第二年土壤蔗糖酶活性显著高于其余两年。不同土层土壤蔗糖酶活性差异显著(P<0.05),土壤蔗糖酶活性随土壤深度加深逐渐递减。不同植被配置模式对于土壤蔗糖酶活性提高程度也有不同。在0~20cm土壤层中,3年内土壤蔗糖酶活性较恢复初期都有一定提升,其中植被恢复第二年提升幅度较高。植被恢复第一年蔗糖酶活性最高样方为C3圆柏+文冠果-欧李,植被恢复第二年蔗糖酶活性最高样方为D4圆柏+竹柳-紫穗槐+欧李,第三年为C9文冠果-紫穗槐+欧李。在20~40cm土壤层中,植被恢复第一年蔗糖酶活性最高样方为D3圆柏+文冠果-紫穗槐+欧李,植被恢复第二年蔗糖酶活性最高样方为C4圆柏+竹柳-紫穗槐,第三年为C3圆柏+文冠果-欧李。

4 酶活性与土壤有机碳相关性分析

矿区废弃地植被恢复是利用植被来提升土壤与当地生态条件。土壤酶活性可以反应土壤恢复水平,还可促进土壤微生物改变土壤碳含量[19],如表3所示,过氧化氢酶与土壤有机碳表现为极显著相关(P<0.01);蔗糖酶与土壤有机碳、微生物量碳呈现极显著正相关(P<0.01);其中过氧化氢酶与蔗糖酶中与土壤有机碳含量相关性最大,相关系数分别为0.627**和0.686**。微生物量碳与土壤过氧化氢酶活性无显著相关。

图5 不同植被配置模式下土壤过氧化氢酶活性(0~20 cm)Fig.5 Activity of soil catalase in different vegetation restorations(0~20 cm)

图6 不同植被配置模式下土壤过氧化氢酶活性(20~40 cm)Fig.6 Activity of soil catalase in different vegetation restorations(20~40 cm)

图7 不同植被配置模式下土壤蔗糖酶活性(0~20 cm)Fig.7 Activity of soil sucrose in different vegetation restorations(0~20 cm)

图8 不同植被配置模式下土壤蔗糖酶活性(20~40 cm)Fig.8 Activity of soil sucrose in different vegetation restorations(20~40 cm)

表3 土壤有机碳、微生物量和土壤酶活性间Pearson相关性分析Table 3 Pearson correlation of soil organic carbon, microbial biomass and soil enzyme activity

注:**表示在0.01水平(双侧)上显著相关,*表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

Note:**Means significant correlation at 0.01 level (bilateral),*means significant correlation at 0.01 level (bilateral).

5 结果与讨论

植被恢复第1年,采取植被恢复样地与未进行植被恢复样地无显著差异,可能是由于采取客土覆盖措施时,土壤团聚体发生变化,土壤碳库损失。随时间推移,人工植被恢复措施增加了土壤有机碳含量,且土壤有机碳随着土层深度的增加逐渐降低。植被恢复过程中林下郁闭度增加,改变土壤中微环境,促使表土层中微生物活性增加,大量植物凋落物进入土壤表层,不同植被配置模式中乔木、灌木、草本等凋落物来源丰富,有机质含量高[20],这些凋落物可为土壤微生物生命活动提供必要的碳源,加速微生物分泌代谢产物,使土壤中凋落物加速转化为土壤有机碳与微生物量碳;另一方面,植被恢复措施使土壤表层水土流失显著降低,土壤抗侵蚀能力得到加强,土壤有机碳不易流失[21, 22];随植被恢复,植被生长、微生物通过菌丝生长、代谢作用促进土壤团聚体形成,土壤团聚体促进了对于有机碳的保护作用。来源于地表的凋落物,根系分泌物等碳源输入表土层,随着土壤深度的增加,有机质来源减少,微生物活动减弱[23],土壤有机碳与微生物量碳含量减少。植被恢复第3年的土壤有机碳低于第2年,可能原因有:植被恢复第3年夏季降水集中,植被存活率降低,土壤有机碳来源减少;暴雨冲刷造成土壤表层团聚体结构被破坏,土壤有机碳减少;第3年平均温度较上年升高0.6 ℃,土壤中根系微生物活性升高,分解作用增强[24]。土壤有机碳受相关植被影响,其中圆柏、欧李对土壤有机碳固定效果最好。原因是欧李、文冠果灌丛可显著提高土壤团聚体中有机碳含量[25];圆柏存活数量多,凋落物丰富,进入土壤的有机质来源较广,根系微生物活性高,分泌物较多,土壤有机碳较其余样方显著提高。

土壤过氧化氢酶活性逐年提高。这表明,随着地表植被逐渐生长,土壤中植物根系向下伸长,土壤中过氧化氢酶活性逐渐增强[26],这可能由于土壤中凋落物增加以及植物根系分泌物增加相关[27]。植被根系分泌物为土壤生物提供糖类及维生素等营养物质,改善了土壤生态环境,间接提高了土壤酶活性;植物还能分泌胞外酶,刺激土壤微生物分泌一些酶;植被也可通过对土壤动物和微生物区系的作用而间接影响到土壤酶活性。土壤蔗糖酶活性植被恢复第2年最高,第3年次之,第1年最低。这可能是植被恢复通过土壤中凋落物、根系分泌物等方式提升了土壤蔗糖酶活性[28],土壤侵蚀也导致土壤蔗糖酶活性下降[29]。不同植被配置模式下土壤酶活性不同,可能是由于地表植被及其根系微生物可影响土壤理化性质,植被恢复可改善矿区废弃地的土壤环境,促进矿区废弃地生态系统恢复。不同植被配置类型由于其凋落物以及根系微生物种类,微生物和根系分泌物不同而导致土壤酶活性有差异[30, 31],枯落物的积累量大、微生物对枯落物的腐解作用速率强均利于酶活性的增强[32, 33]。并且土壤酶活性在不同植被配置模式下,在植被演替的不同阶段存在一定不同。

土壤有机碳与土壤过氧化氢酶与蔗糖酶相关性较大,主要是土壤酶活性与土壤中可供植物吸收利用的营养元素有关[34, 35]。酶活性促进了土壤中碳元素循环,并且土壤中有机碳增加也可为土壤中微生物生命活动提供原料,两者相互协作,加速土壤相关碳循环过程[36]。

综上,矿区废弃地在不同植被配置模式下可促进土壤有机碳与微生物量碳增加。不同土壤层土壤有机碳与微生物量碳提升效果不同。其中乔木+灌木+草本搭配模式有利于土壤有机碳的固定,圆柏促进土壤有机碳与微生物量碳增加效果明显。植被恢复可显著提升土壤蔗糖酶、过氧化氢酶活性。但因试验年限有限,对于长期不同植被恢复对矿区废弃地土壤有机碳和微生物量碳的影响还需进一步定位研究。