特质-规则视角下情绪劳动策略研究

吕晓俊 李成彦

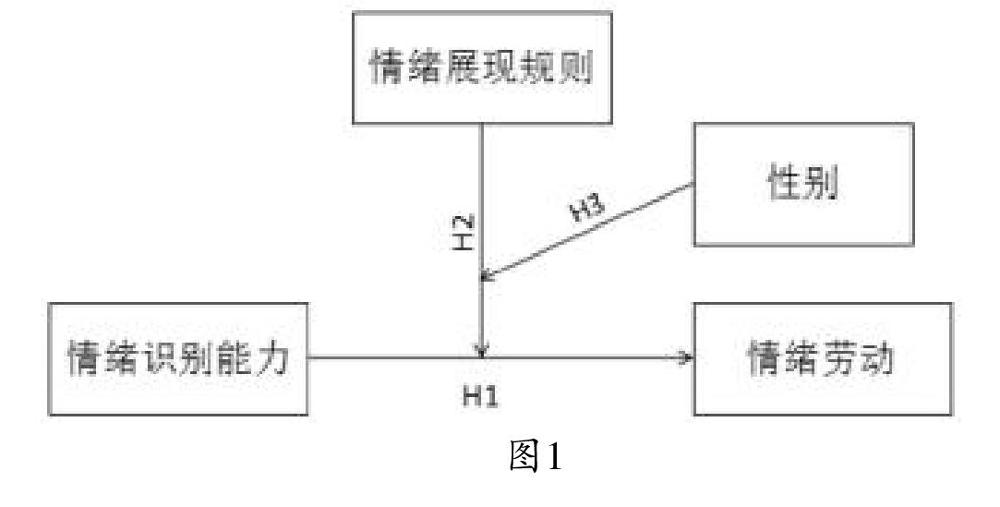

摘 要: 论语有云:质直好义,察言观色,夫达也者。在现今组织的劳动过程中,察言观色的潜质能否促进情绪劳动绩效呢?本研究以基层公务员为研究对象,在319份有效样本的基础上,运用多群组路径分析等方法,对他人情绪识别能力与情绪劳动间的关系进行了探讨,并且检验了情绪展现规则和性别因素对上述关系的双重调节效应。研究结果显示:(1)他人情绪识别能力与表层扮演和深层扮演都具有显著正相关;(2)情绪展现规则在他人情绪识别能力与表层扮演的关系中起到了显著的负向调节作用,但对他人情绪识别与深层扮演没有产生调节效应;(3)性别变量没有对情绪展现规则的调节效应发生影响。

关键词: 情绪劳动;他人情绪识别;展现规则;性别

一、引 言

党的十九大报告指出:进入新时代后要不断推进国家治理体系和治理能力的现代化,以满足人民日益增长的美好生活的需要。这一战略目标反映到政府部门人力资源管理实践中,表现为公职人员在提供公共服务和公共产品的过程中,需要密切关注并深入了解广大人民群众的利益诉求并做出积极回应。公职人员与服务对象之间和谐良好的人际互动是促进公共利益实现的关键[1],其中情绪情感的交流不仅能增进政府部门与百姓之间的相互信任,而且也是影响绩效满意度的重要因素。为此,在公共服务过程中公职人员不仅要提供体力劳动和认知劳动,还需要开展情绪劳动。政务服务窗口提倡的微笑服务;医院努力维护医患关系,提升就诊体验;社区号召热情服务暖万家,上述种种都是关于开展情绪劳动的绩效要求。

早期研究者指出情绪劳动是雇员在组织的指导和监管下,为了实现工作目标,按照顾客期待,努力扮演职业角色的过程[2]。情绪劳动是发生在雇员与服务对象互动的过程中,是双方情绪性交易的表现。雇员通常借助表层扮演和深层扮演两种策略开展情绪劳动,表层扮演是根据组织要求展示情绪,对内在体验不做处理,而深层扮演则是通过体验与组织要求一致的情感而表现出自然、真实的情绪[3]。当组织越来越推崇雇员开展情绪劳动后,研究者却提出预警,指出不同情绪劳动策略带来的差异化影响。表层扮演所展示的情绪与内心情绪体验相违背,因而产生令人不愉快的情绪失调,降低了雇员的工作满意感并导致工作倦怠。深层扮演则表达了与情境相应的情绪,避免了个体内外情绪的失调,降低了个人陷入因情绪劳动而导致的压力与紧张[4]。研究发现个体特质差异、工作与组织因素都有可能影响情绪劳动开展的特征[5]。是否存在更适合从事情绪劳动的群体?工作特征如何影响了人们开展情绪劳动的策略?探讨促进积极健康情绪劳动的边界条件是该领域的重要话题,也是提升公共部门人力资源情绪劳动价值的实践需要。

作為一种情绪意识、调节和驾驭的能力,情绪智力被认为是开展情绪劳动的能力基础[6],但与情绪劳动之间的关系并未获得一致的结果。有研究指出情绪智力高的人善于调节内外情绪矛盾,倾向于采用深层扮演,而低情绪智力的个体则采用表层扮演,并容易落入消极情绪状态[7]。另一些研究则发现情绪智力与深层扮演、表层扮演之间均存在显著正相关[8]。此外,情绪智力的预测机制主要集中于情绪调节成分,认为它在情绪劳动和消极情绪结果之间充当了缓冲的角色,情绪调节能力越强,越能缓减情绪劳动带来的消极情绪体验[9]。情绪智力的其他成分,例如对他人情绪的敏感性在以往研究中没有受到特别关注。鉴于情绪劳动是发生于人际互动过程的劳动形态,他人情绪的识别是先于情绪调节发生的情绪过程[10],影响了调节活动的唤起。从能力匹配的视角而言,善于“察言观色”的雇员是否会更胜任情绪性工作呢?

当然,人们所具备的能力是否一定表现为行动,还受到工作环境的影响。情绪劳动作为组织所期待的劳动形式,需要遵循一定的劳动规则,在情绪劳动过程中,展现规则是组织对雇员如何开展情绪劳动而制定的行为规范,通常分为表达积极情绪展现规则和抑制消极情绪展现规则[11]。根据工作要求-资源模型的框架,不同情绪展现规则显示出开展情绪劳动差异化的工作环境特征,对能力—绩效之间的关系形成促进或约束的效应。此外,在情绪领域,女性一直被认为是优势群体,她们情感丰富、善于表达,这种性别优势是否会迁移到组织情绪劳动的过程中呢?

为了解答上述疑问,本研究以基层公务员为研究对象,以行为一致模型和工作要求-资源模型为理论基础,采用多群组路径分析等方法,旨在考察:(1)作为情绪智力的重要构成——对他人情绪识别的能力与情绪劳动之间的关系;(2)情绪展现规则促进还是约束了情绪能力向情绪劳动绩效的转化;(3)纳入性别因素,探知女性在情绪劳动过程中是否具备优势。

二、理论基础与研究假设

1.他人情绪识别与情绪劳动

他人情绪识别(others-emotions appraisal)是情绪智力的维度之一[12],代表了对他人情绪知觉和理解的能力,具有较高他人情绪识别能力的个体对周围人的情绪非常敏感并能很好地预测他们的情绪反应[13]。人际互动过程涉及的情绪活动中,他人情绪识别先于情绪调节和情绪展示,对互动对象情绪状态具有敏感性、能准确洞察他人情绪需求的个体更有可能开展合适的情绪调节和情绪表达活动,以促成理想的人际交往。研究发现拥有更好的他人情绪识别能力的领导者更善于分辨他人情绪[14],在相应场合下展示合适情绪[15]。

行为一致模型(the behavioral concordance)[16]指出人们的特质能力倾向往往与外显行为保持一致,基于潜能的行为是对环境最自然和迅速的反应并产生积极情感。尽管人们可能会因为对外部工作要求的承诺而投入到并不擅长的工作中,但这有可能给他们带来较高的压力。为了尽可能回避、减少不愉快的体验,免除压力的困扰,人们通常倾向于选择与自身能力倾向匹配的行动。同时,行为一致产生的“匹配性”也促进了个体对行为投入的持续性[17]。

情绪劳动的表层扮演和深层扮演都是“带着微笑服务”,不过两者的内在加工方式并不同。根据情绪调节理论,表层扮演是反应关注调节(response-focused regulation),个体仅通过操纵外显情绪表达以满足环境要求。深层扮演则是前因关注调节(antecedent-focused regulation),个体需要重新感知环境并调整认知,展示匹配环境的真实情绪[18]。根据行为一致模型,他人情绪识别能力更高的雇员对搜集环境(尤其是互动对象)的信息有更好的表现,情绪的敏感性和洞察能力使雇员更容易把握他人真实的情绪要求,并据此开展合适的情绪表达。他人情绪识别能力更好的人倾向于开展深层扮演,由于潜能基础的匹配性,雇员不会因此感到耗费过多的心理资源,也不容易陷入情绪资源流失的压力情境。而对于识别能力较弱的雇员而言,尽力寻找解析环境信号并调整认知需要投入大量的认知及情绪资源,这并不是他们擅长的行动,也不具备能力基础,因而不论是开展“带上面具”的表层扮演,还是真情实意的深层扮演,其调节水平均较弱。基于上述推断,本研究认为:

假设1:他人情绪识别能力与深层扮演有显著正相关。他人情绪识别能力越强,越倾向于开展深层扮演,他人情绪识别能力越弱,情绪劳动(表层扮演,深层扮演)表現就越少。

2.情绪展现规则、他人情绪识别与情绪劳动的关系

情绪劳动的本质是个体调整自身的情绪状态以满足组织期望的过程,组织通过制定行为规范对雇员在工作中的情绪展现特征进行指导和约束,简言之,恰当的情绪劳动需要遵守组织设定的“情绪展现规则”。根据雇员开展服务工作的特征,情绪展现规则包含了对情绪内容、程度、多样性和一致性的要求。组织通常要求雇员展现积极情绪而抑制消极情绪,因此情绪展现规则一般分为两类:积极情绪展现规则和消极情绪展现规则[19]。情绪展现规则明确了开展情绪劳动的要求和规范,有效而微妙地传递组织对任职者行为的期望。遵循情绪规范的信息,任职者不仅对情绪工作内容有明确认知,而且能借助规范指导自身的情绪行为,因此,情绪展现规则与表层扮演和深层扮演间具有显著相关[20][21]。

不过由于个体差异的存在,即使在同样的展现规则环境下,个体投入情绪劳动的动力和选择策略是不一样的[22]。那么在明确情绪展现规则的情况下,尤其是对情绪劳动有了具体的指导和规范,他人情绪识别能力的高低是否仍会影响到雇员开展情绪劳动的策略?我们借助工作要求-资源模型对此展开分析。

工作要求-资源模型[23]把工作特征分为要求和资源两方面。工作要求指工作中的物质、心理、社会或组织方面的要求,包括情绪要求、人际要求、工作量、时间压力等,需要雇员不断投入身心资源,付诸行动来满足,因而伴随生理、心理消耗。工作资源指工作中的物质、心理、社会或组织方面的资源,这些资源具有动力机制,有助于目标的实现,缓解工作要求带来的资源损耗和流失,并促进个人学习成长。在本研究中,情绪展现规则代表了工作特征中的情绪要求,他人情绪识别能力属于个人特征,随着工作要求-资源模型的发展,有效控制或影响环境的能力被认为是重要的“个人资源”。通常,资源和要求相互作用,共同影响组织行为结果[24]。

为了满足工作要求,人们需要为此付出各种身心资源,工作要求的潜在作用过程一度被认为是“消耗能量的损伤机制”,不过事实可能是复杂的。在模型发展的过程中,研究者把工作要求分为两类:一类是“挑战性要求”,另一类是“阻碍性要求”,挑战性要求具有潜在的促进个体胜任、发展的作用,而阻碍性要求才会妨碍目标实现[25]。工作中的情绪要求反映了任务角色的特征,通过积极或消极的展示规则将信息清晰地传递给任职者。对那些他人情绪识别能力较低的雇员,自身识别环境情绪要求的能力有限,缺乏开展情绪劳动的个体资源基础,在这种情况下,情绪展示规则发挥的机制可能是积极并带有激励作用。展现规则可以被认为是一类包含具体指导信息的挑战,帮助雇员理解角色,明确工作目标,一定程度上缓减了潜在能力不足对情绪劳动的负面影响。因此,本研究认为:

假设2:情绪展现规则调节了他人情绪识别能力与情绪劳动间的关系。具体而言,展现规则越明确,他人情绪识别能力对情绪劳动的积极影响减弱。

3.性别的影响

人力资源管理实践中的性别效应一直都深受关注,尽管处于相同的工作环境,性别影响了个体对环境要求、资源的知觉与评价,性别也有可能调节了要求与资源之间的关系,并因此形成有差异的工作态度与行为[26]。工作要求-资源模型的性别差异主要体现在以下方面:(1)对要求和资源的知觉结果具有性别差异:男性比女性更容易知觉到环境的可控性,藉此作为应对要求的资源基础[27]。女性则在评估工作要求的时候倾向于把要求看作压力源,具有破坏性并造成消极结果[28]。(2)资源发挥的潜在作用机制有差异:工作环境中的同事支持降低了女性雇员的情绪耗竭,对男性雇员来说,上级和同事支持则提升了职业效能感。在女性群体中,资源倾向于发挥保护机制,对男性则表现为提升机制[29]。(3)在应对工作要求的策略上存在性别差异:男性的策略积极主动,倾向于问题解决,直接指向压力源;女性则被动迂回,更关注自身情绪和安全感[30]。(4)工作要求和资源的相关性具有性别差异:女性群体中,工作要求-控制的关系是负相关(r=-0.24),男性群体中则是正相关(r=0.08)[31]。

基于之前工作要求-资源模型的性别差异研究,我们认为在假设2的基础上,性别对情绪展现规则的效应具有一定调节作用。展现规则的存在本身并不足以约束雇员,只有被雇员知觉并认同时才能发挥作用,[32]而这一过程中的性别差异使实际效果具有不确定性。男性可能比女性更倾向于将展现规则知觉为资源而不是产生压力的工作要求。根据上述讨论,我们推测男性群体中,展现规则的调节效应更强,由此提出:

假设3:性别对展现规则的调节效应产生调节作用,具体而言,在男性群体中,展现规则的调节效应强于女性群体。

三、研究方法

1.样本信息

本研究于2017年3月到6月间开展了问卷调查工作。基于判断抽样和方便抽样相结合的抽样原则,研究选择了两类发放问卷的途径,一类是借助高校开设公共管理学位课程时机,在课堂发放问卷,根据判断,攻读公共管理学位课程的学员大多任职于政府机关。另一类是通过单位的组织人事部门发放问卷,当然这些单位性质也属于政务部门,在单位内的取样尽可能考虑性别、年龄等人口因素的均衡性。在发放问卷前,对问卷内容、回答方式等进行解释,强调匿名作答和学术研究目的,尽可能打消被调查者填写问卷的顾虑。研究共计发放纸质问卷400份,回收385份,剔除回答带有明显漏答乱答等无效问卷后剩余有效问卷319份,回收率79.8%。样本中,在性别方面,男性占32.9%,女性占67.1%;年龄方面,平均年龄为38.6岁(SD=7.8);教育背景方面,专科及以下占36.9%、本科占39.8%、研究生及以上占23.2%;工作年限方面,5年及以下占18.2%,6-10年占40.4%,11-20年占30.4%,20年以上占10.9%。

2.变量测量

本研究测量了三部分的变量:包括他人情绪识别能力、情绪劳动(表层扮演和深层扮演)、情绪展现规则(积极展现规则和消极展现规则)。问卷的所有项目均采用7级LIKERT量表,从“非常不符合”计1分到“非常符合”计7分。此外,问卷也包括了年龄、性别、教育背景和工作年限等控制变量。

(1)他人情绪识别能力。该变量的测量采用Law & Wong等(2012)[33]编制的情绪智力量表中的他人情绪识别能力量表,共4个题项,如“我能很好地理解周围人的情绪”。本研究中该量表的Cronbach's α值0.902。

(2)情绪劳动。该变量的测量以表层扮演和深层扮演为操作定义,采用Brotheridge和Lee(2003)[34]编制的量表,表层扮演3个项目,如“在工作中,不论我的真实感受如何,我都表现得自信而确定”,Cronbach's α值0.75;深层扮演3个项目,如“我努力在内心体验到必须在工作中表現的情绪”,Cronbach's α值0.81。

(3)情绪展现规则。该变量的测量包括积极展现规则和消极展现规则,采用Diefendorff,Croyle和Gosserand(2005)[35]编制的量表,积极展现规则4个项目,如“单位要求我在工作中保持热情”,Cronbach's α值0.843;消极展现规则3个项目,如“单位要求我在工作中克制消极情绪”,Cronbach's α值0.733。

3.数据分析

本研究采用SPSS、AMOS两种软件进行统计分析。首先,进行验证性因素分析,检验各个变量之间的区分效度;然后,通过相关分析,描述样本情况与变量之间的相关性;接着,采用多群组路径分析进行跨组比较分析,检验相关的研究假设。

四、数据分析和结果

1.验证性因素分析结果

为考察变量的区分效度,我们采用AMOS17.0,通过验证性因素分析(CFA)检验他人情绪识别能力、情绪劳动(表层扮演和深层扮演)、情绪展现规则(积极展现规则和消极展现规则)等潜变量的区分效度,并将拟合指数与其他备选模型进行比较。结果如表1所示,五因子模型拟合效果良好(χ2(106)= 482.57, χ2/df =4.55,NFI=0.93,CFI =0.97,RMSEA = 0.05),明显优于备选模型。因此,五因子模型能够更好地代表测量的因子结构,本研究的变量之间区分效度良好。

鉴于本研究多个变量由公务员个体回答,且主要采用问卷调查法,为了对可能存在的共同方法偏差问题进行检验。首先,我们在问卷设计上对项目进行交叉排序,并设置反向计分项目,避免内容相近带来的一致性偏差。其次,在问卷填写过程中,明确问卷内容和填写方式,采用匿名方式,尽可能降低社会称许倾向。最后,采用Harman单因素检验方法进行检验[36],通过他人情绪识别能力、情绪劳动、情绪展现规则等变量进行主成分分析,不进行正交旋转并抽取一个因子,其解释变异量为30.29%,小于50%的警戒水平,说明本模型中共同方法偏差并不能解释变量间的大部分变异,因此本研究的共同方法偏差属于可接受范围。

2.变量的描述统计

3.主效应及调节效应检验

表3给出了调节效应的回归结果。首先,在控制了人口统计学变量的基础上,他人情绪识别能力对表层扮演和深层扮演都产生了显著的正向预测效应,也就是说,他人情绪识别能力越高,表层扮演和深层扮演的劳动水平越高。

其次,我们考察了情绪展现规则的调节效应。模型3表明积极展现规则对他人情绪识别能力与表层扮演之间的关系存在显著的负向调节作用(β=-0.46,p<0.01),置信区间为[-0.11,- 0.01],不包括零点,说明当情绪劳动的积极展现规则越清晰的时候,他人情绪识别能力对表层扮演的正向影响减弱了。模型9表明消极展现规则对他人情绪识别能力与表层扮演之间的关系存在显著的负向调节作用(β=-0.41,p<0.01),置信区间为[-0.09,- 0.02],也不包括零点,说明当情绪劳动的消极展现规则越清晰的时候,同样削减了他人情绪识别能力对表层扮演的正向影响。

4.调节效应的性别跨组差异检验

为了进一步验证研究假设,采用多群组的路径分析考察潜变量之间的关系是否存在性别组间差异。表5呈现的是回归分析的跨组比较结果,根据吴明隆建议[37],不仅要观察两组分别对应的回归系数,还要对两组回归系数的差异是否显著进行比较,如果回归系数差异的临界比小于1.96,则表示两个参数可视为同等;反之,则认为两个参数的差异达到显著水平。表4给出了男女性别分组中,情绪展现规则调节效应的组间差异检验结果。结果显示:积极展现规则和消极展现规则在他人情绪识别与表层扮演之间的调节效应没有呈现显著的性别差异,尽管在男性群体中,他人情绪识别与积极展现规则的交互项对表层扮演的回归系数(β=-0.48)大于女性群体(β=-0.36),但它们差异的临界比(1.39)小于1.96,可以視为同等。同时,在男性群体中,他人情绪识别与消极展现规则的交互项对表层扮演的回归系数为(β=-0.39)小于女性群体(β=-0.46),由于它们差异的临界比小于1.96,我们同样可以认为两组回归系数不存在显著差异。

为了直观地展示情绪展现规则的调节效应以及在不同性别组间的特征,我们根据Aiken和West(1991)的方法[38],通过制图展示在情绪展现规则高于和低于均值一个标准差的情况下,不同性别组间他人情绪识别能力与表层扮演间的关系。如图2所示:相对于低积极展现规则,在高积极展现规则下,他人情绪识别对表层扮演的正向作用减缓,并且这一特征在性别之间差异不显著。图3则显示:相对于低消极展现规则,在高消极展现规则下,他人情绪识别对表层扮演的影响趋于减弱。这说明,情绪展现规则对他人情绪识别和表层扮演的关系发生了显著的调节效应,并不受展现规则特征的影响;同时,性别因素并没有显著影响展现规则的调节效应。

五、结论与讨论

1.研究结论与讨论

本研究试图在特质-规则框架下,探讨个人察言观色的能力对情绪劳动策略的影响,以及两者间的关系是否受到情绪展现规则的调节。研究结果显示:首先,他人情绪识别能力与情绪劳动的表层扮演和深层扮演都存在显著的正相关关系,他人情绪识别能力越强,越能预测情绪劳动表现。假设1得到了部分验证,不仅证实了他人情绪识别能力与深层扮演间的显著正相关,对表层扮演也有显著预测。这说明了他人情绪识别能力强的个体更能满足组织情绪劳动的要求,但对于采用哪种策略开展情绪劳动没有显著区别,对这类公务员而言,满足期望的情绪绩效目标优于情绪加工策略的偏好。

其次,情绪展现规则在他人情绪识别与表层扮演之间发挥了显著的调节作用,不论是要求展现积极情绪的规则还是要求克制消极情绪的规则,只要工作环境中情绪展现规则越显著,他人情绪识别能力对表层扮演的正向影响减弱了,这说明当个体自身识别他人情绪的能力不够理想时,环境中的情绪展现规则在一定程度上弥补了不足,发挥了补偿机制的作用。不过,情绪展现规则的补偿机制在他人情绪识别与深层扮演间的关系中没有实现,也就是说他人情绪识别能力越强的公务员,越能开展深层加工,并且不受到展现规则调节变量的影响。综合上述结果,我们发现对于情绪劳动的深层扮演,个人能力资源占据主要的影响,而对于表层扮演,个人能力与情绪规则的交互作用显著。这一发现也验证了表层扮演和深层扮演的内在加工机制的差异性[39][40],因而对个体或环境变量的敏感性呈现差异。

此外,研究还从性别的视角探讨了性别因素对展现规则调节角色的调节效应,结果发现:情绪展现规则对他人情绪识别与情绪劳动间的调节作用并没有受到性别的影响,说明当展现规则越强时,他人情绪识别对表层扮演的正向影响在不同性别组内都减弱了,展现规则提供了工作角色的明确要求,它发挥的补偿机制在性别跨组之间没有显著差异。传统的观点认为女性的情绪活动特征有别于男性,不过研究者指出这样的观点可能来自刻板印象[41]。在讨论情绪活动过程的性别差异时要充分考虑实施者个人特征、所处环境特征乃至文化氛围。在本研究中,我们综合考虑了个人和工作规则的因素,并没有发现性别的显著影响。这可能是因为情绪劳动与其他情绪活动对个体的意义有差别,前者是组织绩效的重要表现,由此激发的根据组织要求开展情绪劳动的动机更强烈,并且,当展现规则清晰明确的时候,情绪活动性别倾向的差异被弱化了。

2.研究的理论意义与实践启示

本研究对现有的情绪劳动领域具有以下几点贡献:首先,在讨论影响情绪劳动的个人因素中,情绪智力是一个主要的因素,不过,研究者一直在呼吁对情绪智力特定维度的探讨[42]。本研究将他人情绪识别维度作为独立的预测变量,考察它在情绪劳动中的影响,是对现有理论的补充。其次,本研究在情绪劳动的研究中纳入了性别因素,情绪活动是否受到性别影响的结论相对复杂,女性是否更擅长或胜任情绪劳动的证据也有待补充。不过本研究并没有发现性别在情绪劳动过程中对個体与工作规则交互作用的影响,提供了情绪劳动中性别研究的新证据。

在此基础上,研究对组织管理实践具有一定的启示:考虑到个体情绪潜质对情绪劳动的积极影响,在服务性岗位的招募甄选中,对候选人情绪潜质的评价有助于提高甄选的有效性,基于本研究的结论,性别因素则不是关键的鉴别要素。当然,在情绪展现规则清晰的环境中,个人潜质的不足得到补偿,因此在人力资源职位分析的职能环节中,应尽可能地明确岗位特征并清晰地传递给任职者。此外,绩效管理中纳入情绪劳动的考量有助于唤起公务员投入的动机,可在一定程度上缓和个体展开情绪活动的倾向性。

参考文献:

[1]梅莉迪丝·纽曼, 玛莉·盖伊, 莎伦·马斯塔西, 庞诗. 超越认知:情感领导力与情绪劳动[J]. 国家行政学院学报, 2010,(2), 122-127.

[2]Hochschild, A. R, The managed heart: Commercialization of human feeling[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1983, pp.10.

[3]Morris, J. A., & Feldman, D. C. The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor[J]. Academy of Management Review, 1996,21(4),986-1010.

[4]Becker, W.J., & Cropanzano, R. Good acting requires a good cast: A meso-level model of deep acting in work teams[J]. Journal of Organizational Behavior, 2015,36, 232-249.

[5]廖化化, & 颜爱民. 情绪劳动的效应、影响因素及作用机制[J]. 心理科学进展, 2014,22,(9):1504-1512.

[6]Yin, H. B., Lee, J. C. K., Zhang, Z. H., & Jin, Y. L. Exploring the relationship among teachers' emotional intelligence; emotional labor strategies and teaching satisfaction[J]. Teaching & Teacher Education, 2013,35:137-145.

[7]Johnson, H. A. M., & Spector, P. E. Service with a smile: do emotional intelligence, gender, and autonomy moderate the emotional labor process?[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2007,12(4), 319-333.

[8]Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. The emotions of managing: an introduction to the special issue[J]. Journal of Managerial Psychology, 2008,23(2), 108-117.

[9]Karim, J., & Weisz, R. Emotional intelligence as a moderator of affectivity/emotional labor and emotional labor/psychological distress relationships[J]. Psychological Studies, 2011,56(4), 348-359.

[10]Joseph, D. L., & Newman, D. A. Emotional intelligence: an integrative meta-analysis and cascading model[J]. Journal of Applied Psychology, 2010,95(1), 54-78.

[11]Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. Emotional labor in service roles: the influence of identity[J]. Academy of Management Review, 1993,18(1), 88-115.

[12]Law, K. S., Wong, C. S., & Song, L. J. The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies[J]. Journal of Applied Psychology, 2004,89(3), 483-496.

[13]Davies, M., Stankov, L., & Roberts, R. D. Emotional intelligence: in search of an elusive construct[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1998,75(4), 989.

[14]Abraham, C., & Zvi, E. J. The relationship among emotional intelligence, task performance, and organizational citizenship behaviors[J]. Human Performance, 2006,19(4), 403-419.

[15]Joseph, D. L., & Newman, D. A. Discriminant validity of self-reported emotional intelligence: a multitrait-multisource study[J]. Educational & Psychological Measurement, 2010,70(4), 672-694.

[16]Moskowitz, D. S., & Coté, S. Do interpersonal traits predict affect? a comparison of three models[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1995,69(5), 915-924.

[17]Dahling, J. J., & Johnson, H. A. Motivation, fit, confidence, and skills: How do individual differences influence emotional labor?. Emotional labor in the 21st century: Diverse perspectives on emotion regulation at work[M]. New York. Routledge. 2013.pp:57-79.

[18]Gross, J. J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1998,74(1), 224-37.

[19]Brotheridge, C. M., & Grandey, A. A. Emotional labor and burnout: comparing two perspectives of "people work"[J]. Journal of Vocational Behavior, 2002,60(1), 17-39.

[20]Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., & Gosserand, R. H. The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies[J]. Journal of Vocational Behavior, 2005,66(2), 339-357.

[21]John, E. B. V., & Mahoney, K. T. Individual differences and emotional labor: an experiment on positive display rules[J]. Personality & Individual Differences, 2012,53(3), 251-256.

[22]Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., & Gosserand, R. H. The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies[J]. Journal of Vocational Behavior, 2005.66(2), 339-357.

[23]Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. The job demands-resources model of burnout[J]. Journal of Applied Psychology, 2001,86(3), 499-512.

[24]Bakker, A. B., & Demerouti, E. Job demands-resources theory: taking stock and looking forward.[J] Journal of Occupational Health Psychology, 2017,22(3), 273-285.

[25]Crawford, E. R., Lepine, J. A., & Rich, B. L. Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: a theoretical extension and meta-analytic test[J]. Journal of Applied Psychology, 2010,95(5), 834-848.

[26]Igbaria, M., & Baroudi, J. J. The impact of job performance evaluations on career advancement prospects: an examination of gender differences in the is workplace[J]. MIS Quarterly, 1995,19(1), 107-123.

[27]Fila, M. J., Purl, J., & Griffeth, R. W. Job demands, control and support: meta-analyzing moderator effects of gender, nationality, and occupation[J]. Human Resource Management Review, 2016,27(1), http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2016.09.004.

[28]Eaton, R. J., & Bradley, G. The role of gender and negative affectivity in stressor appraisal and coping selection[J]. International Journal of Stress Management, 2008,15(1), 94-115.

[29]Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Konarski, R. Components of burnout, resources, and gender-related differences[J]. Journal of Applied Social Psychology, 1998,28(12), 1088-1106.

[30]Taylor, S., & Tyler, M. Emotional labour and sexual difference in the airline industry[J]. Work Employment & Society, 2000,14(1), 77-95.

[31]Luchman, J. N., & Gonzálezmorales, M. G. Demands, control, and support: a meta-analytic review of work characteristics interrelationships[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2013,18(1), 37-52.

[32]廖化化,顏爱民. 情绪劳动的内涵[J]. 管理学报, 2015,12(2), 306-312.

[33]Law, K. S., Wong, C. S., & Song, L. J. The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies[J]. Journal of Applied Psychology, 2004,89(3), 483-496.

[34]Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. Development and validation of the emotional labour scale[J]. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 2011,76(3), 365-379.

[35]Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., & Gosserand, R. H. The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies.[J] Journal of Vocational Behavior, 2005,66(2), 339-357.

[36]周浩,龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004,12(6), 942-950.

[37]吴明隆. 结构方程建模——AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.

[38]Aiken, L. S., & West, S. G. Multiple regression: testing and interpreting interactions - institute for social and economic research [J]. Journal of the Operational Research Society, 1991,45(1), 119-120.

[39]Lu, X., & Guy, M. E. How emotional labor and ethical leadership affect job engagement for Chinese public servants[J]. Public Personnel Management, 2014,43(1), 3-24.

[40]廖化化,顏爱民. 权变视角下的情绪劳动:调节变量及其作用机制[J]. 心理科学进展, 2017,25(3), 500-510.

[41]Brody, L. R. Gender and emotion: Beyond stereotypes[J]. Journal of Social Issues, 1997,53(2), 369-392.

[42]Vidyarthi, P. R., Anand, S., & Liden, R. C. Do emotionally perceptive leaders motivate higher employee performance? The moderating role of task interdependence and power distance[J]. Leadership Quarterly, 2014,25, 232-244.