清代民国清水江流域民间“典当”

张强

摘 要:清代民国时期清水江流域出现了民间“典当”现象,这种经济现象与抵押借贷存在本质区别,不过“典”与“当”没有实质差异。当承典人经济窘迫时,便进行转典、移典甚至断卖承典之物;而当出典人无力回赎时,便会设法加典,最终走向断卖。

关键词:清水江文书;民间典当;转移典当;加典;绝卖

中图分类号:F129

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2019)02-0024-07

一、前言

“清水江文书”又叫“锦屏文书”,是指以黔东南锦屏县为中心的清水江中下游苗、侗人民自明代至上世纪80年代间进行林木贸易和土地买卖及租佃等活动的真实记录。因其最初发现于黔东南锦屏县,故名。随着文书发现地域的扩大,“锦屏文书”之称逐渐淡化,“清水江文书”之称渐为学术界接受[1]。

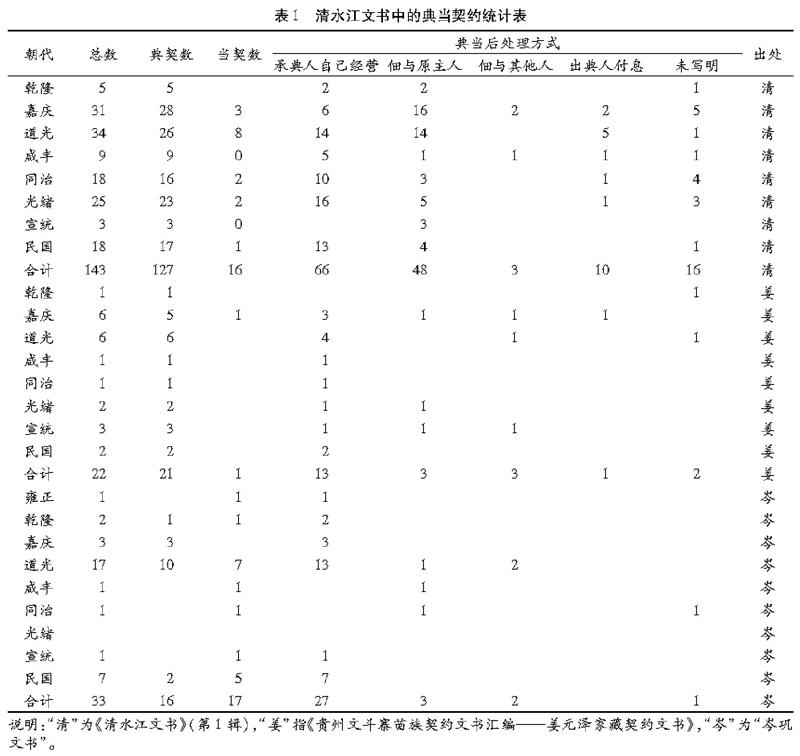

在《清水江文书》(第1辑)[2]、《贵州文斗寨苗族契约文书汇编——姜元泽家藏契约文书》[3]、“岑巩文书”①①此为笔者调研所得,仅为拍照翻印,原件存于乡民家中;按照严格地理分区,岑巩并非属于清水江流域,而为潕阳河水系。但是岑巩与清水江流域的锦屏、天柱等地因地域接近,加之文书形制类似,因此往往亦归于清水江文书。 中,存有近200份“典”“当”契约。用作典当物的有田、房屋、园、杉木,不过以田土出典文书为主,约占典当契约总数的92.96%,甚至还有出典粪坑的案例[4]42。至于典当的原因,大多因生活短缺,不过亦有少数因生意缺少资金而进行典当交易。订契年代上迄雍正八年(1730年),下止民国二十八年(1939年),具有一定的连贯性。

关于典当这种特殊经济现象,上世纪80年代便颇受经济史界关注,具有代表性的有王廷元[5]、韦庆远[6]、刘秋根[7]、刘建生[8]等。不过这些论著多侧重于典当业研究,而对民间典当的探讨凸显薄弱。当然,也出现了一些研究土地、房产典当的论著。郑力民认为,明清徽州土地典与当存在明显的区别,并罗列了区分标准[9];吴秉坤则以大量契约为基础,逐一驳斥了郑力民的观点,进一步认为典与当无本质区别[10];彭文宇对清代福建田产典当类型和本息偿还方式等问题进行了初步研究[11];曹树基通过契约文书,探讨了清中后期浙南山区土地典当[12]; 龙登高则将典放入到整个土权体系之中,阐释它在土权体系中的作用[13]。然而这些成果大多将典当与抵押借贷等同,从论及范围看,清代民国清水江流域则鲜有提及。但清水江流域民间典当与徽州、福建和浙南山区存在差异,在清水江流域,典当与抵押借贷存在本质区别,不过“典”与“当”没有实质上的差异;当承典人经济窘迫,便进行转典、移典甚至断卖承典之田;当出典人无力回赎时,还出现了加典、断卖现象。至于清水江文书,近60年来中外学术界取得了丰硕的成果,仅少数论及典当。瞿见用民法的视角,从清中后期文斗典制的内在面向②②对于“内在面向”,作者引用了英国哈特的定义,即规则的参与者接受规则,并以其作为衡量自己和他人行为的标准。见(英)哈特著、许家馨等译:《法律的概念》,商周出版社2000年,第XXII页。 出发,阐释了这一区域典制的基本程式和特殊情形[14]198-218,论述充分,不过作者绕开了“典当”的性质及与抵押借贷的关系诸问题;王凤梅仅从文书学角度,对天柱典当契约进行简单分类[15];姜明虽然专门对岑巩文书的“典”进行了剖析[16],但囿于地域难以展现清水江流域典当的全貌。有鉴于此,本文将目标锁定在清代民国清水江流域“典当”上,在此基础上探讨与此相关的诸问题,以求教于方家。

二、“典”“当”定义及分类

对于“典当”的定义,《中国大百科全书》《辞海》《现代汉语词典》《汉语大词典》等,大都将其视为一种机构,如“当铺”“质库”“解库”等,而《美国百科全书》及《大英百科全书》则索性与抵押借贷等同。对此清律有界定:“以价易出,约限回赎,曰典。”[17]虽只谈及“典”,但从民间实际情况来看,二者常常连用或混用。清代民国时期的清水江流域,“典”与“当”存在差异吗?典当与抵押借贷能否等同?要厘清这些问题,首先须对这一区域的典当进行详细分类。为方便统计与分析,先将这些典当契约文书进行粗略统计,见表1。

上表中,从上文提及的契约文书里,总共清理出典、当契198则,其中典契164则、当契34则。按照典当物的处理方式,清水江流域的典当大体可分为两类:

第一,承典人亲自经营、获得典当物的全部收益。这部分契约共有106份,约占典当契约总数的53.5%。雍正八年(1730年)十月,李元爵将祖产一份含田土、山场出当与杨玉明弟兄,当价足色文银42两,此后田土任从杨姓耕种、山林任其砍伐栽培。①①此为笔者调研所得,仅为拍照翻印,原件存于乡民家中。 这种典当做法简单,即出典人出让典当物的使用权,承典人亲自经营,以典当物的全部收益来实现典资回报。这种做法对于出典人来说,没有任何风险;但对于承典人来说,除需要付出个人劳动等投入外,同时还承担着一定的风险,比如天灾人祸。

第二,承典人将典当物佃与他人,与其共同分享典当物的收益。此类型与第一种类并无本质上的区别,唯有不同的是,这一类的典当物以土地为主,但是承典人自己不亲自经营,而是佃与他人经营和管理,并与佃农约定收益分配的方法。这种做法在整个契约文书中约占1/4,至于利益分配,大体可分成三类。

1.定额。即佃户每年定时、定量向承典人上交谷物。至于定为多少,应视土地的产量而定。在这些典当契约中,即有产量又有定额租谷的契文相当少。嘉庆八年(1803年)四月,姜金保将载谷2石的水田出典给姜佐兴后,继续耕种每年纳禾2秤[18]131。至于文书中的担(石),据龙泽江等人考查每担应为洪平90斤[19],这与嘉庆八年(1803年)二月[20]18和嘉庆十三年(1808年)十月[3]95的典契完全吻合。关于秤的计量,可参考道光八年(1822年)十一月的一份佃田契,即每秤60斤。[21]336照此推算,姜佐兴承典姜金保的这一坵水田后,佃与姜金保耕种,可获得这坵水田全部收益的66.7%作為典资回报。民国时期的定额相对较为清晰,民国二十六年(1937年)十月,加池寨姜秉光将产量为7担的田出典后自己继续耕种,每年上租谷400斤[4]315。由此可知,民国年间这种定额租大体为土地总收益的63.5%。此外还有一份无具体时间的民国典当契,土地产量是2石,每年上租谷120斤[22]210,定额租相当于总收益的66.7%。换句话说,承典人不参与任何劳动、不曾担任何风险,便从佃户那儿获得了土地总收益60%多的典资回报。为确保这种典资回报率,在建立新的租佃合约时,基本都会有诸如:“如有短少,银主下田耕种”[10]358或“不得短少,如有短少,任钱主拨人耕种”②②同上注。 之类的规定。

2.分成。即佃户每年按比例向承典人上交谷物。这种做法没有上述定额那么普遍,从为数不多的契约中可知,这一时期的比例一般有两种:二股均分、承典人三股耕种者二股。承典人三股耕种者二股这种分成方式仅见两例,一例在乾隆三十九年(1774年)③③同上注。 、另一例则在嘉庆十七年(1812年)[18]145。相比之下,二股均分的分成方式比较常见。相对于定额来说,分成存在一定的风险,分成多少受到土地收益的影响。但从另一方面来看,如果收益高,承典人的分成所得也高,正如龙登高所说“高风险通常意味着高回报”[13]。

值得一提的是,在典当后建立的新的租佃关系中,佃户多为原主即出典人,达到了契约总数的86.9%。在这一过程中,他们的关系发生了微妙的变化:通过典当、租佃,大多数田主变佃农、银钱主(承典人)变为地主。嘉庆七年(1802年)十月二十一日,杨文棹因缺少银用,将对磉田4坵、翁夭散田2坵计谷28担,出典与李国璋。但就在同一天、同一契约上,双方又订立了佃田契,即杨文棹佃到李国璋田6坵,每年称租禾30秤[23]10。特别是后面这份佃约,与普通的佃约完全一致,如若不是前面的典约,李国璋俨然田主,杨文棹与佃农无异。

3.收息。承典人向佃户收取货币利息以实现典资回报。这种做法与定额、分成的做法并无实质区别,只是实现典资回报的不是实物而是货币。不过,这种做法在“岑巩文书”中没有,整个典当契约中仅12例,且以“当”字为主,约占总数的6.1%。至于具体利率,在所见的契约中均为“照月加三”,即3%的月利率,与当时民间借贷比较接近。体现出该区域在政府调控下[24],民间借贷利率趋于稳定,最终形成“习俗利率”[25]。或者可以这样理解,以货币的方式实现典资回报的做法,遵循了民间借贷的规则,因此回报率不如实物回报的方式高,所以这种做法相对较少。

综上所述,按照典当物的处理方式为依据,清代民国清水江流域民间典当大体可以分成2类,即承典人亲自经营典当物和承典人将典当物出租给他人。但无论哪种类型,都有一个共同点,即在典当过程中,典当物的用益物权发生了转移,这也是典当与抵押借贷的本质区别所在。兹举两契为例:

契1:立当字人本房姜廷华,为因家中无银作事,自愿将到屋唑新旧作当与姜开明名下,实当银1两5钱整,亲手领回应用,照月加三行利。不拘远近相还,日后依照旧续(赎)回。不得友悮,今恐无凭,立此当字为据。

代笔:姜开渭

道光元年七月初八日 立[26]343

契2:立借抵字人本寨姜永兴,为因缺少银用,无处得出,自愿将到(稻)田一坵作抵。今借到姜元贞名下之足银二两五钱八分整,亲手收足应用。其银每两自愿当租谷五十斤,其银限到秋收银谷为还,不得有悮。如有悮者,任凭银主上田耕种管业。恐后无凭,立此抵字为据。

民国丁巳年六月廿日 亲立[27]84

契1是第二类第三种典当契,即承典人向佃户收取货币利息以实现典资的回报。之所以选择这种契约,是因为这种典当契与前面那些类型有区别,即用益物权的转移并不明显,甚至表面上看似乎没有转移,因此它与抵押借贷最为类似最容易混淆。但细读2契,不难发现二者有明显的区别:在交易标的物方面,契1的典当物是房屋,契2是银钱;在期限方面,契1关注赎期,而契2关注的是本利归还日期;特别是用益物权方面,契1有明显的用益物权过渡,虽然不拘远近,但依然须要回赎;而契2在约定的有效期内是没有这种让渡的,仅当本利不能如期归还时,放贷者为确保自身利益,强制执行抵当物权力的转移,即契文中的“任凭银主上田耕种管业”。因此,物权的转移是区分典当与抵押借贷最根本的标志,物权有转移,意味着交易标的物在典当物,需要回赎,因此关注赎期及回赎的价格等问题,这是典当;反之则是借贷。

所以说典当与抵押借贷存在本质的区别。不过清代民国清水江流域的典约与当约没有差异,如果必须指出它们的不同,仅仅表现在典当后对典当物的处理方式上,但它们的本质是一致的。同时,以“收息”方式实现典资回报的那12份当约,与其他典当约相比确实有不一样的特点。不过,在“岑巩文书”中便看不到这种特征了。乾隆二十四年(1759年)十二月,陈开先将水田10坵出当与景氏弟兄,当价银103两,之后任从景处上田耕种,不论年月远近价到赎回。①①此为笔者调研所得,仅为拍照翻印,原件存于乡民家中。 即使从文书学上看,也找不到“典约”与“当契”的差异。

三、“典”“当”的转移

典当之后,当承典人经济窘迫,便进行转典、移典甚至断卖承典之田;当出典人无力回赎时,便设法加典,最终走向断卖。

于承典人来说,典当是一种投资,没有一定财力的人应该不会参与这种活动。但当承典人突遇变故如亲人亡故,②②同上注。 急须用银时,便会考虑转移典当。在这批典当契中,共有8份转移典当文书,约占总数的4%。从时间上看,道光年间有5份、咸丰年间1份、宣统年间1份、民国时期1份。在“岑巩文书”中,有时还叫转当,③③同上注。 这与该地典约当约行文完全一致有关。对于转典,郭建教授认为:“在当时的民间习惯上,转典需要原出典人会同立契,而且转典的典期一般比较短暂。”[28]不过在清水江流域中的转典,立契时并不需要原主在场,或说“无须征得业主之同意”[14]198-218。转典典价与原典典价一致[29],而且转典之后,须将原典契转与新的承典人,出典人向最终承典人回赎即可[3]214。但还有一种,名为“移典”,即承典人变为出典人,重新出典典当物,且重新议定典价,并约定典期。咸丰六年(1856年)十一月,姜开智便将先年得典姜开杰之田一坵移典与姜兆龙,议定了典价、规定了典期[3]428。对此瞿见持反对意见,他认为此次移典是给“典业绝卖做铺垫”[14]198-218。他之所以得出这样的结论,是因为他发现了此田原主姜开杰断卖此田的契约,恰巧移典与断卖两契仅相隔3天。支撑他观点的理由是买主姜兆龙为了“立即管业”,不能与田主姜开杰直接交易,因为受到姜开杰与姜开智典约典期的限制。因此先由原典主将此田移典与姜兆龙,“突破原典典期的约定”,随后原田主再将田断与姜兆龙,至此姜兆龙达到“立即管业”之目的。看似逻辑慎密,但依然存疑点:一方面,此契外批原整理文字有三个字看不清楚,即“其典之后,限□□□年后到赎回”,瞿见将“后”纠正为“价”固然没问题,但细看原照片,“限”与“年”之间并没有三个字,而仅仅只有一个“豐”字,即“限丰年价到赎回”。“丰年”意味着姜兆龙要保障自己的收益,因此这儿依然是典期约定,而非作者说的“明显的回赎期约定”。此契定于十一月廿九日,要遇丰年,怎么也得1年以后,即原典主姜开智虽将田移典与姜兆龙,但他依然可以赎回,姜兆龙虽然从田主手中取得了此田的所有权,但依然受此移典典期的制约,不能立即全部占有此田。另一方面,即使如原文整理文和瞿見认为的那样“限”与“年”之间有3个字,回赎期最短也得是“咸丰六年”,即依然有为期1个月回赎机会,或者说原典主姜开智即使放弃回赎也得1个月后,而断卖契订于十二月初二日,依然受制于移典的回赎期,达不到“立即管业”之目的。由此看来,此次移典不能做3天后绝卖的“铺垫”,移典与断卖两契相隔这么近,仅仅是巧合,姜开杰将田出断与姜兆龙,仅仅是因为姜兆龙通过移典取得了原典主姜开智的地位即“承典人对转卖典业的先买权”[30]98。宣统二年(1910年)八月,易元泉将先年得典文斗下寨姜世官之田,移典与姜周栋,4年后姜登宰赎回[30]511。很明显,此次移典并没有为“绝卖做铺垫”。除转移典当物之外,还有承典人断卖承典之田的现象。