黄土滑坡问题与城市规划建设

王立朝 张永军 陈亮

黄土的分布

中国黄土分布的北界大致在小兴安岭的南麓、内蒙古诸沙漠的南缘,然后转向西北近于中蒙边界,成一个弧形,分布面积63万平方千米。黄土高原是中国黄土的主要分布区,地处黄河中游,其分布大体在北京—郑州—西宁三个城市连线的三角形地带,黄土分布面积达27.56万平方千米,该区域黄土分布连片、厚度大、地层层次全,在时间上也最为连续。其中甘肃东部、宁夏南部和陕西中北部是黄土高原的主体。黄土高原地区是中华民族古代文明的发祥地,是我国古代最兴旺的区域,孕育了中华悠长的文明史,分布着西安、太原、兰州、银川、延安等城市,其中山地型城市以兰州、延安为代表。

黄土的工程地质特性

黄土具有疏松多孔和水敏性等特点,是黄土滑坡发生的主要原因。

(一)黄土的颗粒组成

黄土物理力学性质的特殊性表现为压密性、振陷性和湿陷性这三个方面,其中黄土的湿陷性变形具有突变性、不可逆性和非连续性。我国湿陷性黄土的颗粒以粉粒为主, 其含量可达50%~75%,其次为砂粒和黏粒,分别占10%~30%和8%~26%。由于黄土中的黏粒含量低、粉粒含量高,使得黄土具有低的塑性和黏聚力。从我国各地湿陷性黄土的颗粒组成比较看, 从西北向东南呈砂粒减少而黏粒增多的趋势,这与我国黄土湿陷性由西北向东南呈递减趋势是一致的, 说明黄土的湿陷性与其黏粒含量有着密切的关系。

(二)黄土的孔隙与节理特征

1.黄土的孔隙特征

黄土的孔隙是指黄土中骨架颗粒与胶结物以外的空间,在其沉积、成岩的自然环境中是发展变化的,其中常充以水或气,或二者兼有。黄土极其疏松,孔隙十分发育且大小不一。在区域上,从黄土高原区的西北向东南,黄土中各种孔隙的变化规律是:大孔隙含量显著增多,中孔隙显著减少,小孔隙明显减少,而微孔隙则大幅增加。这种情况与黏粒含量增高,地层压力增强及风化成壤作用增强有关。中孔隙主要是架空孔隙,是湿陷的主要空间条件。

2.黄土的节理

根据成因及分布,黄土的节理可分风化节理、滑塌节理和湿陷节理、卸荷节理以及成岩节理和构造节理。风化节理在黄土体表面浅部形成密集的不规则的节理裂隙。滑塌节理和湿陷节理发生在滑坡后沿。卸荷节理发生在黄土斜坡上方,由重力作用形成,平行于边坡延伸方向。成岩节理和构造节理分布比较广泛,具有区域性。

(三)黄土对水具有明显敏感性

黄土对水的敏感性有由西北向东南逐渐减弱的趋势,这与黄土颗粒构成、密实度、大孔隙、富含可溶性盐以及垂直节理发育密不可分。黄土对水作用的特殊敏感性表现为它在天然低湿度下的高强度和低压缩性,和一旦浸水甚至增湿时强度大幅度骤降(湿剪性)和变形大幅度突增(湿陷性)的现象。

黄土滑坡的类型

由于黄土高原地质构造复杂、断裂发育、新构造运动强烈,黄土及下伏中新生界泥岩、砂质泥岩等岩土体疏松、欠压密的岩性性质;以及区内地形起伏、沟壑纵横的地貌特征,加之区内降水集中、局地性暴雨多、植被稀疏、土体裸露等因素,极易产生滑坡。根据滑体物质组成及滑动面的发育位置,可以将黄土滑坡划分为黄土层内滑坡、黄土接触面滑坡、黄土—泥岩顺层滑坡和黄土—泥岩切层滑坡四种基本类型。

(一)黄土层内滑坡

此类滑坡主要分布在黄土沉积较厚的陇东、陇西及陕北地区,河流高阶地前缘的陡坎部位。发生部位黄土厚度较大,主滑面发育在黄土层内,滑体全部由不同时代的黄土及黄土状土组成。滑动面多近似圆弧形,光滑,后壁多呈圈椅状,受垂直节理控制,后壁陡直、光滑(图1)。

图1 兰州市某小区后缘黄土滑坡

该类滑坡变形破坏方式多为滑移—拉裂型。受黄土垂直节理控制,形成初期坡度可达60°~70°,若前部地形开阔,其滑动距离较远。此类滑坡经过高速远程滑动后,滑体的滑动势能已基本释放,滑后的稳定性较高,除前缘有时会发生小的局部滑塌外,一般不会再有大的整体复活。但由于形成的高陡后壁稳定性较差,往往会孕育甚至发生新的崩滑,需要及时采取必要的支护措施。

(二)黄土接触面滑坡

此类滑坡一般发育在黄土丘陵斜坡区,地面坡度10°~20°。由于马兰黄土多以披覆形式沉积在新近系、白垩系等泥质岩类组成的古地形上,渗透性较好,而下部泥质岩类为不透水的隔水层,从而构成“双层异质”的斜坡结构。接触面的低洼部位易汇集地下水,岩土长期处于湿软塑—饱和状态,成为滑坡发育的软弱结构面。因此,在降水较为丰富的天水、礼县、宝鸡、铜川、蓝田、洛川等地区,每当雨季和丰水年,尤其在连阴雨较多的气象条件下,此类滑坡经常发生。

此类滑坡由于滑速低、滑距短,滑动势能释放不彻底,当遇到大雨、连阴雨或前部被水流冲刷侵蚀、人为不合理开挖时,滑体常会再次复活。随着滑坡的不断活动,滑体逐渐解体,整体复活能力减弱,逐步变为分块式的局部复活,复活滑动的规模不断减小。

(三)黄土—泥岩顺层滑坡

此类滑坡主要发育在陇中、陇西和陕北地区,发生在上为黄土、下为泥岩的顺坡外倾的斜坡地段,黄土下伏倾向坡外的软弱岩层,拉裂面处于上部黄土中。滑体主要由黄土和新近系、白垩系泥质岩等组成,一般为大中型滑坡。滑动面沿黄土下伏相对软弱岩层的层理面及夹层发育。主滑面平直,受岩层产状控制,倾角10°~20°,黄土中的滑面为拉裂面,较陡直。

此类滑坡由于滑动距离短,大部分滑体还停留在主滑面上,滑动势能没有彻底释放,故当降雨、灌溉水大量渗入时,或滑体前缘有人工挖方时,滑体很容易再次整体或局部复活。

(四)黄土—泥岩切层滑坡

此类滑坡一般发育于黄土下伏岩层倾向坡内,或下伏岩层近水平状的高陡斜坡地段。此类滑坡经常呈群体分布,规模巨大,多属大型或巨型滑坡。滑坡轮廓形态特征明显,具有高陡的滑坡后壁、巨大的滑体、多级滑坡平台及后部封闭洼地等地貌特征。主滑面斜切黄土和下伏软弱岩层,在斜坡自重作用下沿节理、裂隙等结构面发育。滑体主要由黄土和中新生界岩层组成。主滑面后部较陡,滑体体积大,多在百万立方米以上。

此类滑坡经高速远程滑动后,滑体大面积散开堆积在前部平坦河谷区,滑动势能已基本释放,滑体有很高的稳定性,即使前缘遭受一定水流的侵蚀冲刷或人工开挖,仍会处于稳定状态。但此类滑坡剧滑后多形成高陡后壁,由于受强烈滑动的影响,后部还发育有近于平行的拉张裂缝,故后壁稳定性差,仍有再次滑动的可能。

图2 兰州城区北部削山造地对地形的改变

引发黄土滑坡的主要因素

地形地貌、地层岩性、地质构造、斜坡结构、水文地质条件是黄土滑坡的主要内控条件,而地震、降水、人类工程活动则是黄土滑坡的主要诱发因素。

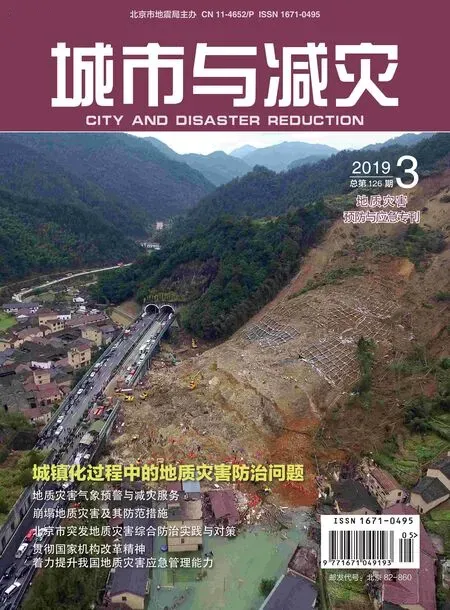

以黄土高原典型山地型城市兰州市区为例,降雨、绿化灌溉及坡顶生活用水入渗是滑坡频繁发生的主要原因,各类城市工程建设切坡改变了原始坡体的地形条件从而引发大量滑坡隐患。为缓解城市建设用地紧张,甘肃省兰州市开展了低丘缓坡利用试点,在城区北部荒山开展了削山造地工程,探索了建设用地开发的新模式(图2)。在增加建设用地的同时,开发建设区及周边增加了大量的人工高陡黄土边坡,成为新的滑坡隐患。

城市建设与减灾

(一)开展地质灾害隐患排查

截至目前,我国地质灾害高易发区先后开展了1∶10万县市地质灾害区划与调查、1∶5万地质灾害详细灾害工作,部分省份开展了重点城镇的1∶1万地质灾害风险区划调查。结合年度地质灾害隐患排查,我们已经初步掌握了黄土区域的地质灾害数量、发育和分布规律及其主要特征。然而伴随城市化进程的快速发展,受地质灾害威胁的城市的地质灾害防治精细化管理水平仍需进一步提高,加大地质灾害隐患排查力度,精确掌握地质灾害规模及危害程度显得尤为重要。与以往的按比例尺度调查不同,黄土高原区城市管理者应根据实际地质环境条件及黄土分布状态,部署重点调查内容和调查方法。以甘肃省兰州市为例,南北两山斜坡平均坡度均大于25°,坡面冲沟发育;受“两山夹一河”特殊地形地貌的影响,皋兰山北麓以及白塔山南坡地质灾害极为发育;使得兰州成为我国受地质灾害威胁最为严重的省会城市之一。

黄土区城市地质灾害调查应紧密结合黄土特殊的工程特性,从城市规划建设实际问题出发,重点查清地质灾害隐患规模,对灾害现状做出定性判断,评估灾害运移路径及可能影响范围,准确确定威胁的人员数量和财产,对于重要地质灾害隐患点达到初步勘查程度。提供城市黄土滑坡详细编目资料,特别是高精度地形图等基础数据,是开展精细化地质灾害防治工作的前提条件。该工作不仅有助于在城市规划建设过程中制定合理的规避地质灾害的决策,还可为重大突发地质灾害应急防御和处置提供数据支撑。

(二)关注黄土边坡失稳问题

城市建设不可避免面临众多天然和人工边坡问题。在城市周边,人们往往利用黄土直立的特性,对于一般边坡坡脚开挖使坡面近乎垂直,对于高边坡采用多级放坡提高坡体的稳定性。黄土结构疏松、遇水软化湿陷,城市绿化、生活用水及降雨极易沿黄土天然裂隙入渗。在极端气候条件和人类活动影响下,黄土边坡稳定性已经成为制约城市发展的重要问题。城市规划建设应重点考虑以下几个问题:

①老旧生活小区改造时应加强边坡稳定性勘查及评价,建立完善、封闭的排水措施和雨水收集排放系统,杜绝水体的入渗。②严格控制高陡黄土边坡坡顶开发建设规模,建设过程中产生的弃土远离坡体边缘堆放,防止坡顶过度加载造成边坡失稳;坡体下方场地规划建设时要根据场地及后缘高陡边坡高度和岩土体条件保持足够的安全距离,为不利条件下后缘斜坡岩土体下滑预留一定的缓冲区,降低冲击力对工程产生的破坏影响程度(图3)。③加强城市重要线性工程边坡防护,设计时要充分考虑斜坡结构及地层岩性组合,坚持“坡要到顶”的原则控制整个坡体的稳定(图4)。④黄土区气候干旱,城市绿化时为保证树、草的成活率,应合理确定喷灌、滴灌等用水量,避免绿化灌溉与边坡累进性破坏因素叠加,增加边坡失稳机率。⑤城市规划建设活动应减少对原始黄土斜坡的扰动,采取避让等措施避免因人工开挖造成坡体应力状态的改变,进而形成高边坡失稳隐患。

图3 山西省临汾市乡宁县枣林乡边坡垮塌

(三)探索有效监测技术方法,掌握地质灾害隐患变化

黄土地质灾害具有宏观变形小、受降雨影响强烈等特点,灾害的发生具有突然性,发育分布具有隐蔽性。常规地面调查的地质灾害精准识别程度还存在很大的不足,因此对已有地质灾害城区大量高陡边坡开展监测显得尤为重要。群测群防及专业监测已成为我国地质灾害防治工作中的一种有效手段。那么黄土区城市规划建设时如何做好地质灾害监测工作呢?

图4 高边坡治理工程部分失效

①对于已有中小规模的地质灾害隐患,建立健全群测群防体系。中小型地质灾害隐患数量多、分布广,应准确确定地质灾害影响范围及威胁对象,落实群测群防责任,建立高效的群测群防员队伍;同时要加强地质灾害防灾避险宣传,提高基层广大群众自身防灾避险能力。②对于重大地质灾害隐患,应探索适应黄土地质灾害特点的专业监测技术方法。近10年地质灾害专业监测实践表明,目前采用的多参数(形变、含水率、应力、视频)监测方法在黄土区地质灾害监测工作中的应用效果不十分理想。因此,广大科技工作者及监测设备研发单位应准确聚焦黄土形变机理,有针对性地开展面向黄土区的地质灾害专业监测设备研发,切实提高我国黄土区地质灾害专业监测水平。③探索黄土区城市高陡边坡稳定性监测及识别技术方法。受特殊的地形地貌影响,高陡边坡在黄土区城市、城镇广泛存在。在天然状态下,高陡边坡垮塌造成重大人员伤亡和财产损失事件频发。因此我们在关注开展重大地质灾害隐患点监测工作的同时,应加大对黄土滑坡形成机理的研究,提高黄土地质灾害隐患识别能力,研究黄土内部地下水运移规律、非饱和黄土的土水特性研究等。从机理研究出发,探索城市高陡边坡稳定性监测和判别技术方法。

总之,在城市规划建设过程中,我们需要认真贯彻习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上的重要讲话精神,落实“坚持以人民为中心的发展思想,坚持以防为主、防抗救相结合”的重要要求。目前我国城市化建设已度过了粗放式发展阶段,城市发展及土地开发利用急需精细化的评价成果作为数据支撑,这既是城市建设可持续发展的客观需求,也是贯彻“以防为主”的风险防控理念的前提。为实现黄土区城市建设的可持续发展,我们应建立科学高效的地质灾害监测体系,动态掌握地质灾害隐患变化情况,以适应快速城市化进程对地质灾害防治工作的需求;应加强地质灾害调查及风险区划,使城市规划建设科学规避灾害风险;应加大城市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价研究,优化老旧小区的改造、城市基础设施的升级以及城市开发空间的拓展,根据区域地质灾害分布及特点合理布局工程建设空间,提高城市应对突发性重大地质灾害的防控能力,为保护广大城市人民群众生命财产安全提供有力保障。