洱源县村落“三生”空间格局演化与功能协调分析

王 涛,李 君,陈长瑶

(1.云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500;2.云南师范大学 经济与管理学院,云南昆明 650500;3.云南师范大学 泛亚商学院,云南 昆明650092)

国土空间一直以来是国家关注的热点问题之一[1],基于土地利用的方式将国土空间划分为生产、生活和生态空间,它是人类活动的特定空间载体[2]。近年来,生态文明上升为国家战略,国土空间逐渐成为一种新型的人地系统[3]。随着城镇化加速推进,人类活动不断加剧对土地剧烈扰动[4],造成城市人口迅速膨胀、土地资源利用效率低、土地浪费严重、环境污染、空间规划功能组合失衡等“城市病”[5-7]和以农村空心化、老弱化、污损化、非农化为主要特征的“乡村病”[8,9]共存,未来中国的发展将面临土地资源消耗加速、环境恶化、生态系统功能退化和社会问题突出等危机[10-12]。因此,在当前新型城镇化和新农村建设的背景下,如何科学划分国土空间、协调空间功能已成为建设可持续发展生态文明亟需解决的关键问题。

当前,对高原坝区村落三生空间结构和功能演化的研究较为缺乏,相关学术研究明显不足。国外关于三生空间研究多集中于土地利用转型下单一功能分析[13,14],相关研究成果较少,而国内对于三生空间研究的视角和方式逐渐呈现多元化趋势,取得较多的成果。其主要有4条主线:(1)研究方法从定性分析逐步过渡到定量研究,李广东[15]和汪阳红[16]等学者对三生空间的内涵和理论框架进行理论分析,罗刚[13]和王成[14]等人结合3S技术构建土地利用转移矩阵和时空耦合协调模型对三生空间功能协调性进行深入探讨。(2)研究视角不断创新,城市空间、乡村空间和城乡共生界面空间研究视角由此及彼[15-18],沿海岸带逐渐向内陆三生空间研究视角延伸[19-21],平原、高原和山地等区域三生空间研究相互配套展开[22-24]。(3)研究尺度由宏观、中观到微观,呈现精细化过程,刘继来[8]等学者从宏观上分析了中国三生空间的分类评价与时空格局,杨清可[25]、金星星[3]等学者分别从中观尺度分析了长三角和闽三角城市群三生空间的时空演化和驱动机制,邓春[17-26]等人从微观尺度下分析了农户共生界面和农户行为视角下三生空间的共生路径及演化机理。(4)研究涉及的范围呈现包容式发展,地理[27]、生态[28]、农业[29]和经济[30]等领域交叉式相互促进发展。

村落空间是人们生产、生活和生态的空间载体,不同地区村落三生空间组合方式呈现多元化,平原区生产空间分布于村落农业用地或城镇第二产业用地边缘区,生活空间以面状的方式横向集聚发展,生态空间分布于山地或村落农业产区[22];山地区三生空间呈现立体式发展,以点状零星散落在不同海拔地区[24];沿海发达区三生空间呈现集聚式发展,生产空间以城镇二、三产业空间增长为主导,分布范围由城市边缘向内部靠拢,村落农业用地逐渐压缩,生活空间扩散范围有限,逐渐向高层建筑纵向发展,村落由交通等基础设施逐渐成面状延伸,生态空间主要分布于山地或城镇公园、湖泊等生态用地区域[19,20]。云南省地处云贵高原,境内山岭高低起伏,河流、湖泊交织分布,坝区、河谷错落其间,特殊的地理环境决定了坝区呈现土地、人口和经济相对集中的特征,从而表现出与平原区、山区不同的三生空间格局。鉴于此,本文以高原坝区洱源县为例,通过遥感影像提取洱源县2000~2018年3期土地利用信息。通过土地利用分类构建洱源县三生空间评价指标体系,结合调研数据对区域三生空间格局演化和功能协调进行分析,以期丰富对此类区域三生空间格局研究内容。

1 研究区概况

洱源县位于大理市北、洱海之源,地处横断山脉与云贵高原交界地带,全县总面积2 614 km2,海拔集中在1 543~3 931 m之间,河谷、坝区、山地和湖泊相间分布,坝区和山区地异分异明显。国道G214线、省道平甸公路纵贯县境,全县设6镇3乡,下辖88个行政村、2个社区,共有871个自然村。作为典型的多民族聚居高原坝区,人口约29.4万人,截止2017年GDP总值为64.55亿元,该区以白族为主体民族,形成汉、彝、回、傈僳、纳西、藏、傣等26个民族交错杂居的分布形态[31]。

图1 研究区位图Fig.1 Research area bitmap

2 数据与研究方法

2.1 数据来源与处理

选取2000年3月、2010年4月和2018年3月3期分辨率为30 m的Landsat5 TM和Landsat8 OLI影像,数据来源于地理空间数据云。基于研究区现状,参照GlobeLand30中的地表覆被分类标准,采用监督分类和目视解译相结合的方法,将该区土地利用类型初次划分为建设用地、林地、草地、耕地、水域、未利用土地等8类一级和16类二级土地利用指标,进一步结合野外考察和Google Earth一一对应修正土地利用分类,修正后实际精度达到80%以上,能够满足本研究区的需求。

2.2 研究方法

2.2.1 村落”三生”空间评价指标体系构建

村落空间是集生产、生活、生态功能于一体的动态综合系统,是土地利用功能划分的特征表达[3],依据土地功能属性不同,将土地划分为生产空间、生活空间和生态空间。其中,村落三生空间以生产空间为基础、生态空间为保障,以优质的生活空间为最终目标,三者相互依存、密不可分。生活空间是人类活动所支配的空间,主要包括城镇聚落空间和乡村聚落空间,能够为人们提供衣食住行所需的空间,生产空间是人类从事生产活动的特定场所,能为人们提供各类生活所需要的物质产品,生态空间是能够为人们提供各类生态产品和服务,应对外界干扰、实现自我修复、维持生态系统稳定性的地域空间[32]。

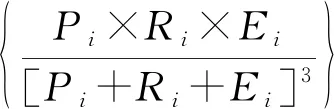

根据三生空间功能有强弱和完整性的差别之分,本文借鉴刘继来[8]、李广东[15]等人的评价指标,参考金星星[3]对三生空间分类的方法,采取分级赋值的方法对不同土地利用类型进行打分,具体分类打分方法见表(1)。依据三生空间功能具有一定的尺度性,功能影响的范围有限,故本文采用1km网格分别对三生空间进行赋值计算,再通过核密度的方法来衡量三生空间功能影响的范围和组合的效度。

2.2.2 村落”三生”空间功能协调模型

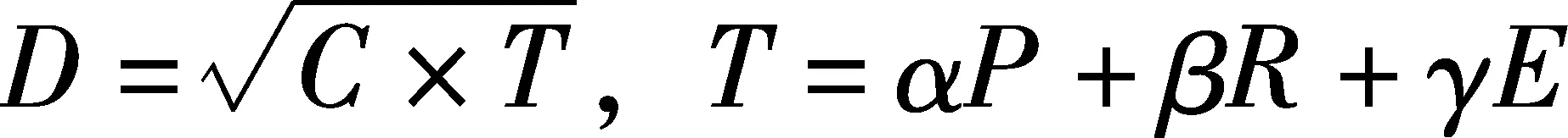

三生空间功能是生产、生活和生态空间内外部相互联系、相互影响所表现出来的性能,包括自身需求的保障能力以及对其他事物或系统的支撑协调能力。各功能之间的协调性反映了生产—生活—生态之间相互联系和博弈的过程,基于三生空间逻辑结构[3],构建三生空间功能协调模型[13],分析洱源县村落“三生”空间格局演化与功能协调性,计算公式如下:

(1)

式中:D为三生空间功能协调度,C为三生空间协调系数,P、R、E分别为生产功能、生活功能和生态功能评价值,α、β、γ分别为生产功能、生活功能和生态功能的待定系数,参照王成[13]研究的基础上,将待定系数确定为α=0.35、β=0.35、γ=0.30。

根据公式(1)和村落实际情况,将村落三生空间功能协调度划分为5种类型(表2)。C为村落三生空间进行“生产—生活—生态”组合的协调系数,计算式如下:

(2)

式中:Pi、Ri、Ei为分别为生产功能、生活功能和生态功能的综合评价值,i∈{1,2,3,…}。

表1 基于“三生”空间村落土地利用分类体系及评分标准Tab.1 Land use classification system and scoring standard based on “three students” space village

表2 村落三生空间功能协调度类型划分Tab.2 Classification of the coordination degree of the three living spaces in the village

3 村落“三生”空间时空格局与功能协调分析

3.1 村落“三生”空间时空格局演化

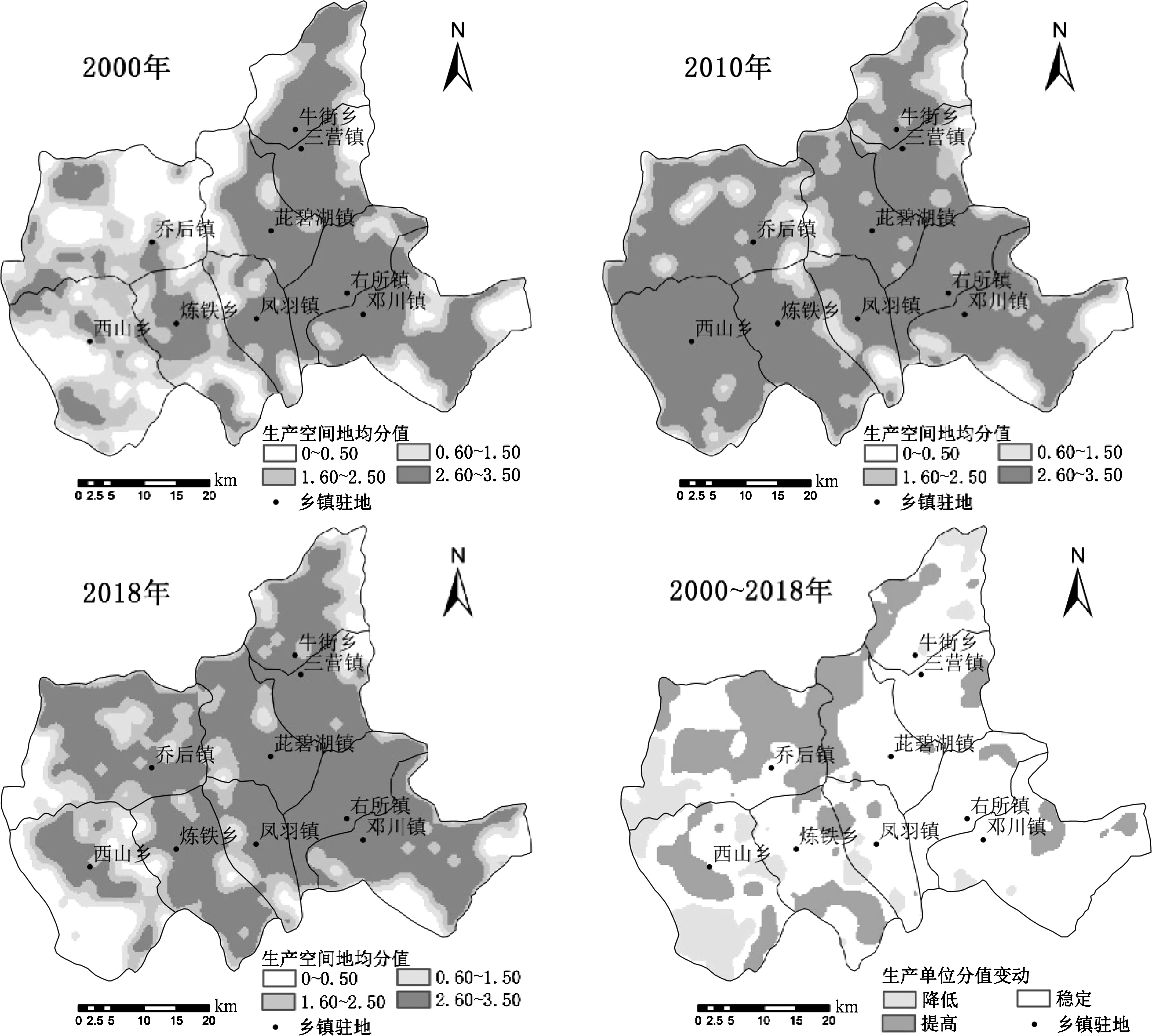

3.1.1 生产空间

2000~2018年洱源县生产空间高值区主要分布于东部平坝区和缓坡山地,与粮食作物产区基本协调一致(图2)。生产空间用地呈现先增后减的倒“U”型变化趋势,从2000年404.60 km2增加至2010年的468.04 km2,后降至2018年的408.12 km2,增比和降比的速度大致相同。具体表现为:2000~2010年生产空间面积不断增加,东部坝区空白部分不断得到填充;中、西部地区生产空间由点及面,生产空间挤占生态空间现象较为突出,人地关系矛盾加剧。2010~2018年生产空间面积逐年减少,东、中部地区生产空间面积扩张平缓,西部地区生产空间面积减少较快,特别是在乔后镇和西山乡西南方。

总体而言,2000~2018年洱源县生产空间用地呈现扩张大于缩减的整体变化特征,且坝区小于山区变化的幅度(图2)。东部坝区毗邻洱海,地势相对较低,是重要的水田产区,农业生产功能突出,城镇化水平较高,带动周边凤羽镇、三营镇和牛街乡经济的发展,农户生计以适应新农村建设的步伐不断做出改变,承载较多的二、三产业生产功能,城镇建设不断侵占生产用地,由于生产用地占补平衡政策,城镇用地不断扩张的同时需要开垦等面积生产用地来进行填补,通过开垦山地区生态空间来扩大生产空间。西部地处山地区,生产用地主要以旱地为主,由于大量开垦土地导致2010年生产用地呈现饱和期,人地关系矛盾加剧;自2010年后生产空间逐步减少,大量耕地由于生产不当转变为裸地,生态环境问题突出,部分退耕还林和农户生计方式的改变转变为林果地,但人地关系矛盾仍然突出。

图2 2000~2018年洱源县生产空间分布格局及演变趋势Fig.2 Distribution pattern and evolution trend of production space in Wuyuan County from 2000 to 2018

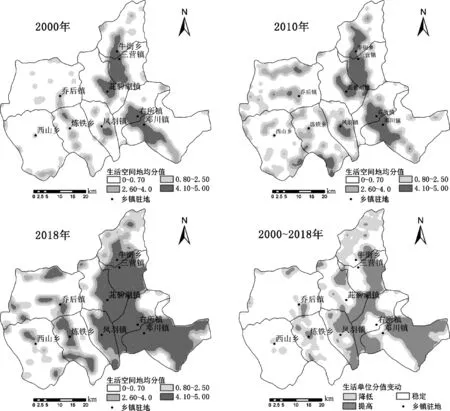

3.1.2 生活空间

2000~2018年洱源县生活空间高值区以东部平坝区为主,以块状逐渐发展为面状,山区以零星散乱点状向块状发展,与建设用地基本吻合(图3)。生产空间用地持续增加,由2000年56.61 km2增加到2010年的101.78 km2,再到2018年157.40 km2,增比逐年放缓。具体表现为:2000~2010年生活空间用地不断增加,东部坝区连片发展,中、西部呈现点状散乱分布。2010~2018年生活空间用地持续增加,东部坝区和中部逐渐合并成面状,联系逐步强化,西部炼铁乡和乔后镇逐渐融合成面状,但西山乡仍以零星点状分布为主。

总体而言,2000~2018年洱源县生活空间用地呈现扩张远大于缩减的整体态势,且东部扩张大于中西部扩张的速度(图3)。东部生活空间扩张明显,该区近年来社会经济发展较快、城镇化推进步伐加快以及人口集中于平坝区,以邓川镇、右所镇和茈碧湖镇为中心,周边村落为支撑点,生活空间逐步由块状连成面状;中、西部地区主要以山地、河谷为主,又处于经济发展的边缘地带,村落密度以及人口数量较少、且分布散乱,可开发的生活用地较少,扩张速度较慢,以点状向块状扩散为主。生活空间用地缩减散乱分布,主要集中在洱海边、北部山区和中部河谷地带,近年来由于“生态文明”上升为国家战略,为保护和提升洱海生态环境质量,湖边建设用地逐渐拆除变为生态用地,其他地区由于新农村建设和国家“精准扶贫”政策的支持下,生态环境脆弱山区、地质灾害潜发区等生活用地逐步搬迁。

3.1.3 生态空间

2000~2018年洱源县生态空间高值区集中于西部和北部山地,部分出现在东部湖泊、湿地周边,生态用地面积持续减少,由2000年2 121.22 km2减少到2010年1 957.68 km2,再到2018年1 502.50 km2,减少的幅度逐年加大(图4)。具体表现为:2000~2010年生态空间不断减少,东部坝区村落缩减程度与城镇化同步,其余地区生态空间减少不太明显。2010~2018年生态空间用地减少较快,减速由7.71%增加到30.29%,东部和中部地区缩减较为明显,呈现由块状逐渐连成面状的趋势,西部山区呈现块状减少,其余各地区变化相对较少。

图3 2000~2018年洱源县生活空间分布格局及演变趋势Fig.3 Distribution pattern and evolution trend of living space in Wuyuan County from 2000 to 2018

总体而言,2000~2018年洱源县生态空间用地呈现扩张远小于缩减的变化特征,东部缩减的幅度大于其他各地区,缩减的范围与生活空间呈现一致性,而扩张区与北部和西部林区变化一致(图4)。东部地区地处平坝区,由于城镇和村落等生活用地不断侵占耕地,但侵占的面积较小,故该地区生态空间减少较不明显。中、西部地区地处山区,村落开展居民点的整治,增加了耕地面积,随时间的演进,盲目开发,导致耕地肥力逐渐丧失转化为裸地,生态功能逐渐减少。北部地区由于生态环境的恢复,部分耕地和裸地通过植树造林恢复部分生态功能。

图4 2000~2018年洱源县生态空间分布格局及演变趋势Fig.4 Distribution pattern and evolution trend of ecological space in Wuyuan County from 2000 to 2018

3.2 村落“生产-生活-生态”空间功能协调分析

村落三生空间组合功能协调性能够反映各功能子系统之间相互作用的程度,进一步解释三生空间功能作用的机制和路径,对协调村落三生空间功能具有重要的意义。根据公式(1)和公式(2),测算洱源县村落三生空间功能的协调性,通过对洱源县1 km网格生产、生活和生态空间进行赋值计算,再通过核密度方法提取洱源县2000~2018年三生空间协调度的演变趋势图(图5)。

2000~2018年洱源县村落三生空间功能协调度与生活空间分布基本吻合,并呈现逐年增长的发展特征,东部坝区协调性大于中、西部山地区。2000~2010年洱源县三生空间协调度东部地区由块状向面状融合发展,协调性逐渐增高;中、西部协调性较高区域呈现零星散乱分布,但协调性逐年提高。2010~2018年洱源县三生空间协调性较高区域面积迅速扩张,其中,凤羽镇与东部地区其他乡镇协调区域逐渐成片,西部炼铁乡和乔后镇逐渐连成片,乔后镇和西山乡村落协调性仍以零星分散的基本协调为主。

总体而言,2000~2018年洱源县三生空间协调度逐年提高,协调度东部坝区始终高于中、西部地区,坝区高协调区逐渐连成片,山区较高协调区以点状零星分布为主。前期,洱源县三生空间功能协调度较低,建设用地不断侵占耕地,而生产用地要获得等量的补偿又不断向生态空间要地,带来城市用地浪费严重、农业生产过程中化肥和农药过度使用造成的污染,使河湖水体富营养化、土壤退化等一系列环境问题加重,三生空间协调度整体较低。近年来,随着社会经济加快发展,东部地区农户生计方式转变,以新型农业经营为主体,辅助发展多元化服务业,村落一、二、三产业逐步融合、协调发展,沿湖建筑逐渐拆除转变为生态用地,以沿湖和湿地发展以来的乡村旅游业提升了村落生产、生态空间的协调性。城镇和村落扩张的同时通过制定以村落人居环境整治为重点的村落人居环境规划,改变传统的农业生产方式,引进优良的经济作物种植、奶牛养殖、药材基地建设以及依托多民族文化发展起来的现代农业,加强对农村污染物的回收与治理,不断完善农村教育、医疗等基础设施,生活、生产功能协调性逐渐提高。

图5 2000~2018年洱源县“生产-生活-生态”功能协调度空间演变趋势Fig.5 Spatial Evolution Trend of Coordination Degree of Production-Life-Ecology in Wuyuan County from 2000 to 2018

4 结论与讨论

以高原坝区洱源县为例,从三生空间理论出发,依据土地利用功能与土地类型之间的关系,分别对2000~2018年洱源县1 km网格内三生空间进行赋值计算地均分值和协调度,通过核密度测算分析三生空间分布状态和协调度演化规律。结果显示,三生空间分布格局有一定的相关性,不同格局之间的差异明显。

生产空间地均高值区集中在东部平坝区和缓坡地带,与粮食作物产区基本协调一致,生产空间用地先增后减,呈现倒“U”型的时空变化趋势,扩张大于缩减的速度,但增速和降速保持基本同步的趋势。随时间推进,生产空间挤占生态空间现象较为突出,裸地、撂荒地等土地退化面积增加,生态环境将进一步恶化,人地关系矛盾加剧。

生活空间地均高值区以东部高原平坝区为主,与城镇和农村用地基本吻合,生活空间不断扩张,扩张始终大于缩减的速度,平坝区生活空间呈现以块状逐渐发展为面状。随着城镇化和新农村建设的推进,生活空间依靠交通道路呈网状逐渐连通,空白区被道路、居住区和休闲旅游区等填充,生活空间呈面状展开,同时挤占生产和生态空间的现象较为明显。

村落生态空间地均高值区主要分布于西部和北部山地区,部分出现在东部湖泊和湿地周边,坝区缩减速度大于山地,整体上扩张小于缩减的速度。表明西部、北部山地区属于生态林区,但裸地和撂荒地现象趋势加快,生态问题进一步加重;坝区由于农户生计方式的改变,生态空间由农田、湿地和湖泊区逐步过渡到生态旅游休闲区协调发展,生态功能逐步增强,人居环境协调度提高。

三生空间功能协调度与村落生产、生活配套空间基本一致,并呈现逐年增长的发展特征,东部坝区协调性大于中、西部山地区。坝区三生空间功能协调度由生产、生活配套空间由点及面填充式发展,协调度扩展方式保持以生活空间依赖于经济发展扩张的方向一致,由低海拔坝区向周边高海拔地区转移式发展。而农户生计方式的改变,交通要道区、湿地区及洱海边成为集生产、生活和生态为一体的休闲旅游区,协调度逐步提升,人地关系得到缓和。西部以河谷条带状和山地块状协调发展,生活用地保持以生产用地增长的趋势,逐步侵占生态空间,虽然部分地区协调性增强,但石漠化、撂荒地等土地退化的现象较为严重,人地关系愈加紧张。

进一步讨论:通过对洱源县村落土地利用类型进行功能赋值计算,评价三生空间分布格局与协调度变化规律,深入探讨三生空间分布格局和协调度演变的成因,为优化村落三生空间提供了科学的依据。但三生空间本质上是人地关系地域系统综合作用的结果,受自然和社会经济发展等因素的多重影响,只通过对土地利用分类功能来评价其三生空间分布格局和协调性略显不足,功能赋值评价和表征精确度有待提高。因此,对村落三生空间的分布格局及协调度深入、细致地分析还需进一步深入探究。