污泥堆肥功能性覆盖膜阻氨特性的研究

王涛,李成杰,李海漪

(1.机械科学研究总院环保技术与装备研究所,北京 100044;2.机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心,北京 100044)

前言

防水透湿织物(Waterproof And Moisture Permeable Fabric)也称防水透气织物、可呼吸的织物。最早的防水透湿织物是20世纪40年代出现的文泰尔防雨布:防雨布一旦润湿,棉纤维膨胀,空隙缩小,可以保护织物不被雨水进一步渗透。1969年聚四氟乙烯(PTFE)微孔薄膜研制成功,薄膜微孔的直径范围使得水蒸汽能通过而水滴不能通过,这标志着防水透湿技术取得了突破性进展。目前根据工业化生产技术的差异,防水透湿织物可分为高密度织物、涂层织物和层压织物三种类型。

防水透湿织物因兼具防水和透气两方面特性,主要作为服装面料使用。在20世纪80年代,德国Baden-Baden出现了利用防水透湿织物作为功能性覆盖膜,将堆体与周围空气相对隔离进行好氧发酵的一种静态条垛堆肥方法,在不影响对条垛通风曝气和去除水分的同时,防止雨水对堆肥过程的影响,并且能极大缓解臭气对周围环境的影响,此类技术被称为膜覆盖技术(Membrane Cover Technology,简称MCT)。目前MCT被广泛应用于污水处理厂脱水污泥、生活垃圾、畜禽粪便、沼渣、餐厨垃圾、园林垃圾等领域有机固体废物堆肥,并被用于垃圾填埋场改建过程中的陈腐垃圾处理和土壤修复领域[1]。

有效阻控臭气排放是现代堆肥技术的重要特征之一,尤其在污泥堆肥领域,氨气的排放控制是关键。MCT相对于传统静态通风条垛技术而言,在这方面具有明显优势;但功能性覆盖膜的核心材料源自服装面料,功能参数也集中于防水性和透湿性方面。参考已发布的上海市地方标准《城镇污水处理厂污泥高温好氧发酵处理技术规程》(DB31/T 675—2012)和即将发布的工业和信息化部标准《堆肥用功能性覆盖膜》(2015-1135T-JB),核心功能参数包括:静水压、透湿量、湿阻抗三项,但对于氨气的阻控性能指标没有规定。因而有必要进一步探讨功能性覆盖膜的阻氨性能,以及影响功能性覆盖膜阻氨性能的因素。

1 功能性覆盖膜阻氨机理

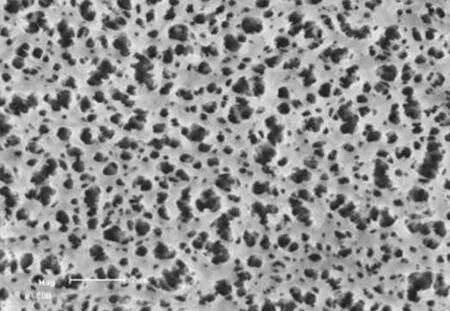

功能性覆盖膜是通过不同的加工工艺所形成的高聚物薄膜,主要分为微孔型防水透湿薄膜、无孔型防水透湿薄膜两大类。在堆肥中应用最广的PTFE微孔型防水透湿薄膜,是一层很薄的高分子聚合物薄膜,上面有大量细小且相通的直径一般小于2μm的微孔。因此,直径在100μm左右的水滴不能透过微孔织物表面的孔。而如果薄膜的内、外表面存在适当的浓度梯度,直径为0.0004μm的水蒸汽和空气能通过气体的扩散和对流自由地通过曲折的孔道。海绵状微孔结构PTFE膜外表面电镜照片如图1所示。

图1 海绵状微孔结构PTFE膜外表面电镜照片

氨的分子量为17.031,气体分子直径0.365~0.38nm,功能性覆盖膜微孔直径为0.2~2.0μm,因此功能性覆盖膜对于氨汽的阻隔并非物理过程,这一过程是物理化学过程。实现这一过程有两个先决条件:1)功能性覆盖膜上密布一定直径范围的微孔,气态水分子可以通过而液态水分子将被截留;2)常温常压下,氨在水中的溶解度为700。

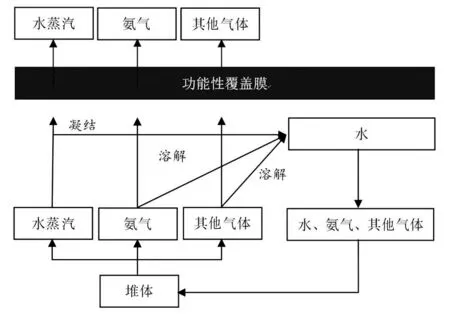

污泥好氧堆肥过程中,由于C/N值偏低,N以氨气的形式与水蒸汽和少量其他气体一起,从堆体中逸出;当混合气体到达功能性覆盖膜内表面时,因为膜与堆体环境存在温差,一部分水蒸汽遇冷凝结成小液滴,因膜孔径较小使直径较大的液滴无法穿过而被截留下来;由于氨气极易溶解于水,因此接触到液态水的氨气溶解于水并随后落回堆体,从而完成氨气的阻控(图2)。

图2 功能性覆盖膜阻氨机理图

由于功能性覆盖膜微孔直径要远远大于氨气分子,因此就像材料的透气特性一样,部分氨气也会穿过微孔,进入到大气环境中。为进一步揭示功能性覆盖膜阻氨特性和效果,有关研究中心(OWTR)于2017年第四季度在唐山排水集团污泥处理厂进行了MCT工艺验证实验,其中包括功能性覆盖膜阻氨性能实验。

2 功能性覆盖膜阻氨实验

2.1 实验目的

验证MCT系统功能性覆盖膜对于污泥堆肥过程的氨气阻控的有效性,并初步得出实验材料效率。

2.2 实验条件

2.2.1 实验装置

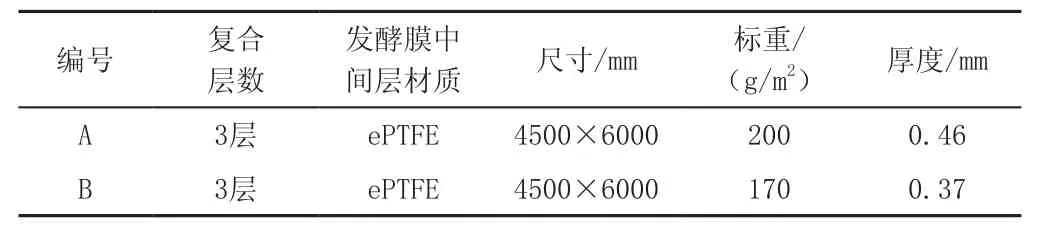

实验装置由堆体、风机、功能性覆盖膜及附属材料构成。堆体底部投影边长4.0m、宽2.5m,堆体高约1.6m,纵剖面呈近似三角形(图3)。实验选用曝气风机型号为HG370s,实验时堆体的实际曝气量为90~100m3/h。检测仪表选用TR-1005-1/50941型氨气在线监测仪。实验采用两种型号的功能性覆盖膜,规格及主要技术参数如表1所示。

图3 实验装置系统图

表1 实验发酵膜类型

2.2.2 物料初始条件

实验用污泥和返料来自唐山排水集团污泥处理厂,干料为花生壳粉,按照表2的比例混合后,待堆物料初始含水率为60%。

表2 初始物料配比

2.3 实验数据与结论

对功能性覆盖膜阻氨特性的研究是一个完整MCT实验的一部分,控制点位在两个堆体覆盖膜内、外各设置1处,共4处。当堆体稳定升温,曝气系统按计划运行正常后,定时采集各控制点氨气浓度,经数据汇总处理后,结果如图4、图5所示。

图4 A型膜氨气阻控实验结果

图5 B型膜氨气阻控实验结果

从图4、图5中可以看出,功能性覆盖膜的使用对于氨气的阻控具有明显效果,尤其在曝气过程中,对于氨气的去除率:A型膜为63.1%,B型膜为66.7%。

3 国内外相关研究

近些年,国内外对于功能性覆盖膜阻氨特性也进行了研究:一项由德国联邦基金会(DBU)和University of Stuttgart's Insitute资助的研究表明,强制通风膜覆盖堆肥工艺相对于传统开放式通风条垛堆肥工艺中臭气排放总量减少89.9%。李广坤[2]等利用污泥混合玉米秸秆、木屑、树叶等干料进行MCT堆肥实验,并特别对于功能性覆盖膜阻氨特性进行了针对性研究,结论认为,功能膜的存在能够使氨气逸散量减少约57%,并提高堆肥产物的含氮量,能起到一定的固氮作用;堆肥期间氨气的逸散浓度与通风量呈正相关关系,但在MCT系统中,这种关联程度要低得多,如图6所示。

图6 氨气累计逸散量

4 结论

4.1 功能性覆盖膜对于氨气的阻控是有效的

无论从国内外研究文献,还是唐山排水厂实验,采用不同规格功能性覆盖膜材料,氨气的去除率在57%至89.9%区间内,平均值为70.6%。由此可证明,功能性覆盖膜对于氨气的阻控是有效的。

4.2 功能性覆盖膜对于氨气的阻控是有限的

从氨气的去除效率57%~89.9%上看,绝对差32.9%,相对差57.7%,这固然有膜孔径、结构等材料方面的问题,但必须面对膜孔径大于氨气分子直径2~3个量级这一机理层面的问题。

4.3 功能性覆盖膜的性能有待提升

功能性覆盖膜从根本上具有防水和透气两个看似矛盾的性能:减小膜孔径提升防水性能可实现阻氨性能的提升,如德国堆肥采用的功能膜平均孔径是普通服装面料的1/5~1/3,使阻氨性能提升了38.5%,因此在膜加工过程中对工艺的要求十分重要。当然,提升防水性能也就意味着降低透视性能,在堆肥系统上反映为停留时间增加、占地面积增加、系统效率降低等,因此引入协同堆肥理念,控制初始C/N才是阻氨“治本”的方法。

5 结语

MCT工艺是跨学科领域环保应用的一个典型技术,为堆肥行业整体技术进步提供了全新思路,尤其适合中小型分散就地堆肥系统使用。作为MCT技术核心,应正确看待功能性覆盖膜:1)功能性覆盖膜应用于堆肥领域,就像超滤膜、反渗透膜用于水处理领域一样,期待材料领域技术进步,为MCT工艺提供使用寿命更长、效率更高、更适应堆肥条件的功能性覆盖膜材料;2)应正确认识功能性覆盖膜,其仅是MCT工艺的一个组成部分,仍需与其他组成部分一起,方可弥补自身的短板,发挥最大的作用。