论动画意识与动画形上学

冯学勤

其实,只要涉及对某类艺术或某些艺术品的价值认定,从来都存在着“大写的艺术”。把诗人赶出理想国的柏拉图坚信这点,将达达主义等现代艺术蔑为“堕落艺术”并加以“示丑”的戈培尔(Paul Joseph Gaebbels)同样坚信这点。尽管贡布里希在《艺术的故事》开篇即称“根本没有大写的艺术”,然而德国的艺术史学者胡伯特·洛赫尔(Hubert Locher)却说,该书的每一个字都证明贡布里希深信“大写的艺术”之存在。正如洛赫尔所言,在贡布里希这部著作中,得到讨论的全是最为经典的作品,也就是“艺术买卖中所谓‘最重要的’(大写的)艺术品”①。他认为,“大写的艺术”的威力“不单存在于过去,而是明显一直存在至今”②。无疑,无论这种往往与权力紧密缠绕在一起的艺术观念是否成为“叫人害怕的怪物”③,它都注定无法被轻易地搁置,因为“大写的艺术”与艺术的经典性问题紧密相关,与关于艺术品或艺术家的价值紧密相关,更与作为审美现代性精神之内核的艺术形上学紧密相关。作为关于人类艺术活动整体的超越性价值论,艺术形上学正是现代以来彰显“大写的艺术”存在的最强光晕,尽管这种光晕已被今天的人文知识分子谦卑地藏在心中。然而,任何一门艺术类型、任何一位艺术家或任何一件艺术品,想要得到“大写的艺术”之保佑,就必须援引或建立起它自身的形上学。

遗憾的是,无论是构建一种超越性价值论还是对之表示拒斥,我们都几乎无法在动画艺术的相关研究中看到。整体而言,动画艺术仍处于人文主义话语以及艺术学门类的边缘位置。从19世纪末起发展至今,现代动画只有短短的一百多年,似乎无法与美术、音乐、诗歌等具有漫长历史的艺术类型相比,这些艺术类型具备十分充裕的时间去产生自身的形上之思;同时,它又十分不幸被一个几乎与之同时诞生、在谱系上纠缠不清的现代艺术类型——电影的强势话语所遮蔽,在理论研究方面往往成为电影学研究中一个微不足道的分支。与这种知识生产场域中的弱势地位相应的是,在一般社会公众的心中,动画仍属于儿童的专属领域。对此,世界动画史研究专家、国际动画研究协会(SAS)创始人吉安纳伯托·本塔齐(Giannalberto Bendazzi)曾十分沮丧地谈到,虽然自20世纪80年代中期以来,动画已成为在新的数字时代被灌注了丰富创意的最重要媒介,然而动画作为一种艺术的性质仍被公众怀疑,“经常参与动画影展和映演的人们,完全不会质疑动画是否为艺术,可惜这也只是非常少数的群众”④。

这种边缘性质使得动画研究至今仍处在起步阶段。关于这点,本塔齐在其刚刚出版的《动画:世界史》(Animation:A World History)一书中称:“从整体上看,动画研究仍处于摇篮期。许多简单而又纯粹的动画史事实仍有待发掘;与之同样重要的是推尊优品的需求——无论在商业动画还是独立动画领域,有太多优秀的动画作品和动画人处在因被遗忘而从当下视野中彻底消失的危险之中。”⑤诚然,正如本塔齐所言,对史料的发掘、保护和确认经典品格的动画批评,是仍处于摇篮期的动画研究的两个紧迫任务。然而,如果缺乏形上学视角的话,那么无论是动画史还是动画批评皆存在根本性的缺陷,更遑论将动画这种艺术类型的价值提升到“大写的艺术”的地位。任何艺术评论都直接与艺术价值论相关,而认定某部作品、某个艺术家的经典地位则又常常与艺术的超越性价值论相关——艺术形上学总是试图提供终极性的价值尺度。动画史研究也是如此。当今绝大多数的动画史更像是作品和技术编年史的资料汇编,远未达到艺术观念史的深度,这使得动画艺术根本无法进入艺术及人文话语体系的中心地带。一旦进入观念史或思想史的领域,那么动画艺术在人类整体活动以及现代性阶段的意义和价值等更深层次的问题,就必须得到严肃的追问。

一

如果要追问,那么首先要追问起点。对于形上学而言,起源问题与本质问题是同一个问题,因为形上之思要求到起源处去寻找事物永恒的本质。从历史的角度看,今天的动画艺术是建立在先后发生的两个要素基础上的:其一,对动作或运动的分解及其分解运动的逐帧图像创作;其二,依赖某种方式、技术或装置连续放送这些图像,以此产生运动的幻象。简言之,分解运动是动画的第一要素,放送技术是动画的第二要素。如果我们谈论的是“动画艺术”,那么这两个要素缺一不可。然而,现行绝大多数的动画艺术史,包括本塔齐的《动画:世界史》以及史蒂芬·卡瓦利耶(Stephen Cavalier)的《世界动画史》(The World History of Animation)这两部最为厚重同时也相当权威的著作,讨论动画艺术的起源问题时,重点都落在第二要素即放送的现代手段上,相较而言,对第一要素远不重视。此外,诸如莫琳·弗尼斯(Maureen Furniss)的《运动中的艺术:动画美学》(Art in Motion:Animation Aesthetics)以及保罗·威尔斯(Paul Wells)的《理解动画》(Understanding Animation)等严肃的动画理论著作,也没有展现出对第一要素及其前现代证据本应具有的学术关注。诚然,动画艺术的确是一种建立在与电影共享放映手段的现代艺术(媒介)类型,只有放送手段成熟之后,现代动画——也就是我们一般理解的影视动画——才最终诞生。于是,大多数的动画史叙述者,往往将现代电影技术诞生之前的、与第一要素相关的更加古老的历史视为无关痛痒的传说,常常以一种漫不经心的态度将其排除在严肃的学术讨论之外。

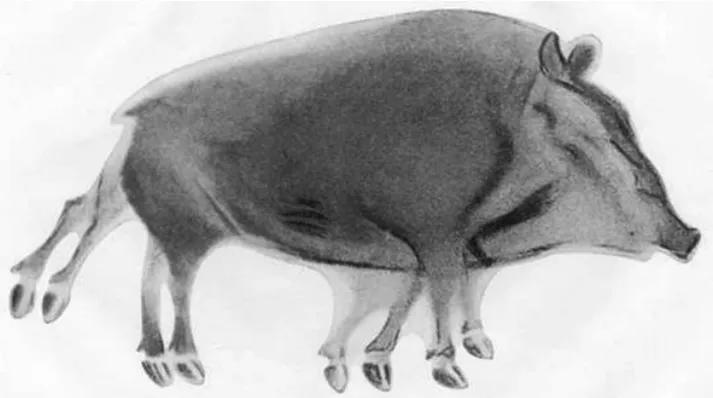

本塔齐的《动画:世界史》将19世纪以前的所有与第一要素相关的考古学证据全都归于毫无意义的前史。他指出:“一个跑在前面的先驱仅仅是一个奔跑者。他既不会也不想根据后人的目的发出预言。大多数19世纪以前产生的、看上去像我们今天称之为动画的那些活动、生产或发明,都是由先驱们产生的。对于我们现在称之为动画的这门艺术而言,这些证据毫无因果联系,因此对我们的历史话语全无用处。”⑥本塔齐认为,前史中大量涉及分解动作制作的那些考古学证据,由于无法考证其相互影响,故而对理解动画史毫无帮助。尽管如此,“出于完整性的考虑”,他还是花了相当的篇幅去描述这些证据,包括2004年在伊朗伯恩城(Burnt City)出土的、距今五千多年前的一只印有山羊动作分解图的陶制酒杯(图1⑦),罗马图拉真柱叙事性浮雕,由菲迪亚斯创作的帕特农神庙雕带,日本11—16世纪创作的叙事性绘卷(Emakimono)等等⑧。在本塔齐看来,伯恩城的陶制酒杯与其他考古学证据性质一样,都表现了现代以前的人类对动作的分解。然而,出于“毫无用处”这样的态度,他忽略了本不应忽略的细节差异——如果快速转动酒杯,那么一个连续性的运动幻象是可以通过人力放送而产生的⑨,也就是说,第一要素和第二要素皆已具备,因而该杯应被视为现代动画前史中一个十分重要的例证。相反,罗马图拉真柱浮雕等其他证据均无法实现这一点——它们更多是在一个空间或不同空间转换中承担叙事性功能,而非试图呈现一种连续又单纯的运动。

与本塔齐不同,卡瓦利耶并没有否认前史的价值,甚至提及了史前人类的例证,然而对前史的叙述却远比本塔齐要简略得多,同时也更显随意。在谈到“动画的起源”时,他说:“电影被普遍认为是20世纪的产品,但动画的艺术却可以追溯至很早以前,当然这取决于你如何定义‘动画’这个词。”⑩他采用的定义是:“利用某种机械装置使单幅的图像连续运动起来,从而在视觉上产生运动的效果。”⑪从这个明显偏重现代性的第二要素出发,卡瓦利耶尽管也提到了伊朗陶制酒杯的例证,却认为最早的动画出自中国古代发明家丁缓。这显然存在问题。卡瓦利耶甚至不知道丁缓制作出的器物到底该叫什么,“也许纯粹是一个装饰或玩物”,但判定它是利用热气上升后产生的动力使得“环状的图画旋转并出现运动效果”⑫。中国古籍中最早对丁缓的记载出自《西京杂记》,后世包括《续博物志》《太平广记》以及李约瑟博士(Dr.Joseph Needham)那部在西方学界影响甚大的《中国科学技术史》(Science and Civilization in China),还有张道一的《中国民间美术辞典》等,它们对丁缓的记载均源自《西京杂记》所载内容:

长安巧工丁缓者,为常满灯,七龙五凤,杂以芙蓉莲藕之奇;又作卧褥香炉,一名被中香炉,本出房风,其法后绝,至缓始复为之。为机环转运四周,而炉体常平,可置之被褥,故以为名;又作九层博山香炉,镂为奇禽怪兽,穷诸灵异,皆自然运动;又作七轮扇,连七轮,大皆径丈,相连续,一人运之,满堂寒颤。⑬

在这段引文中,与动画可能发生联系的只有“九层博山香炉”。根据语境,我们可以得到九层博山香炉所镂刻的“奇禽怪兽”能动,然而,到底是怎样制作的以及怎样运动的,尚有待进一步分析。我们所能确定的是,这些鸟兽采用的是镂刻工艺,应为金属质地;至于“自然运动”,据古文献学者成林、程章灿对《西京杂记》的译注,意为“自己转动”⑭,即这些镂刻而成的神奇动物皆能够自己转动。既然如此,那么这些动物应该不是固定在炉体上的,其动作可分解为一幅幅“环状的图画”,否则无法理解“自己转动”。就算是以镂刻工艺制成的环状的图画,也没有任何地方表明这些图画能够像动画那样产生运动的幻象。卡瓦利耶对其动力机制的推导或具有一定合理性,即香料点燃之后会产生热力进而变成动力。这点,在《西京杂记》中存类似例证:“高祖初入咸阳宫,周行库府,金玉珍宝,不可称言。其尤惊异者,有青玉五枝灯,高七尺五寸。作蟠螭,以口衔灯。灯燃,鳞甲皆动,焕炳若列星而盈室焉。”⑮青玉五枝灯显然是汉代以前的宝物,“灯燃而鳞甲皆动”,应该是指热力上冲进而使蟠螭的每片鳞甲都动起来,这些鳞甲有可能被设计成各自围绕一根轴,受热力影响之后能以一定的角度活动。据此,九层博山香炉镂刻的形象绝不是卡瓦利耶所说的“环状的图画”旋转并出现运动效果,有可能是热力或其他外力驱使每只镂空的、立体的鸟兽雕像都能绕轴而动——类似于青玉五枝灯。虽不清楚卡瓦利耶根据什么得出这一判断,但他所援引的材料一定误解了《西京杂记》中关于“自然运动”的意涵。

退一步讲,即便无视这种明显的臆测并搁置史料问题,卡瓦利耶对伊朗陶制酒杯这一明显更早的考古学证据的忽视也是不合理的——只要能呈现连续运动的幻象,人力放送还是机械放送并无本质区别。相反,这种区别的产生只能证明艺术史的书写者受机械技术所表征的进步主义观念的驱动,对第二要素聚焦过度,最终忽视了第一要素对动画起源更加重要的意义。事实上,第二要素仅是实现手段,第一要素才是运动幻象得以产生的先决条件。关于这点,再度援引动画艺术家诺曼·麦克拉伦(Norman Mclaren)的经典论述极为必要。他对动画艺术本体的这段辨析至今仍无法忽视:“动画不是一种呈现运动的绘画艺术,而是将绘画当做手段的运动艺术;帧与帧之间发生了什么,远比每帧图像上面存在着什么重要;动画因此是一种对帧与帧之间那难以辨识的裂缝加以操控的艺术。”⑯麦克拉伦认为,动画是一种操控帧与帧之间的微观差异而产生运动幻象的艺术,而非是由某种创作媒材或放送手段决定的艺术——无论是绘画、木偶甚至真人,也无论是人力放送、机械放送还是数字技术放映,都无法决定动画的本质。人们显然仅仅被连续运动的幻象所吸引,而对组成运动的帧与帧之间的“裂缝”毫无察觉。然而,对“裂缝”的辨识却真正指向了动画艺术的那十分古老的第一要素的真正内涵——人类对时间之流中一闪而过的自然运动的分解和表现的意识,简称“动画意识”。

二

需要指出的是,在关于动画前史的叙述中,像上述陶制酒杯这样的第一要素和第二要素相统一、同时又比较可靠的古老例证并不多见⑰。但是,如果将重点放在动画意识上,那么年代比其久远得多的考古学例证就会向我们展开,同时将我们的思考引向人类关于运动分解的最原初经验。近年来在艺术考古学领域最令人惊叹的发现,正是旧石器时代的人类就已经具备了利用“叠影法”(Superimposition)在无缝的瞬时之流中撑开时间之“裂缝”的意识。

现今发现的关于动画意识最为古老的证据,来自法国南部肖维—蓬达克岩洞(La grotte Chauvet-Pont-d’Arc,简称“肖维岩洞”)。该洞中主要的艺术品距今约三万二千到二万六千年左右⑱,属于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化时期(Aurignacian)。肖维岩洞共有多达13个洞室(chamber)及洞廊(gallery),呈现了包括野马、野牛、狮子、洞熊、犀牛、大角鹿等十多个种类动物的数百幅绘画。在其中一个被研究者命名为希莱尔室(Hillaire Chamber)中的岩壁上,史前人类用黑炭刻绘着一头长有8条腿的野牛(图2⑲)。关于这幅图像,肖维岩洞研究的主要负责人、法国著名史前学者让·克劳特(Jean Clottes)称之为“最令人震惊的形象”⑳。经质谱分析法检测,克劳特的科研团队将这幅图像的创作时间确定在三万年前左右㉑。在技法上,这幅画采用的是旧石器时代岩洞艺术中比较常见的叠影法。除了八条腿之外,其臀部至后背同样存在两条十分清晰的轮廓线,看上去像是两只野牛重叠在了一起,当然这两条细线延伸至前脊后就逐渐消失在一条较粗的轮廓线之中,而野牛的主要躯干以及那极为生动的头部完全没有叠影的痕迹。这意味着,最外侧的一个臀背部轮廓线,可能起到提示位置差异进而表现瞬间运动的功能,而处于不同位置的八条腿,呈现了作画人利用四肢的空间差异去表现瞬间的动作变化。克劳特称:“这只动物正在飞奔,如此多的四肢强化了运动的感觉。”㉒

图2 奔跑的野牛

图3 犀牛叠影图(图片截取自纪录片《忘梦洞》)

对于这幅画,从事旧石器时代艺术研究长达二十年之久的法国艺术考古学家马克·阿泽玛(Marc Azéma),在与艺术家佛洛朗·利维尔(Florent Rivère)合作发表于国际考古学权威杂志《文物》(Antiquity)上的《旧石器时代艺术中的动画:一个关于电影的史前回响》(Animation in Palaeolithic Art:a Pre-echo of Cinema)一文称:“当发自一个火把或一盏油脂灯的光沿着石壁一点点地照过去时,这种视错觉将达到最大的冲击力。”㉓“最大的冲击力”毫无疑问指的是运动幻象的瞬间生成。显然,这两位研究者是在试图推测这一运动幻象是否可能作为最为原始的放送手段,从而建立起第一要素与第二要素的统一。当然,我们承认,本塔齐所说的先驱无意瞄准“后人的目标发出预言”是具有警示意义的。在面对肖维岩洞终点室(Ending Chamber)的一幅犀牛叠影图(图3右上角部分)时,克劳特展示了这种谨慎。他认为:“顶部犀牛角逐渐消失的透视(真透视)以及犀牛叠影的背脊线(假透视),画家或者是想描绘一群并排站立的犀牛,或者是想描绘运动。”㉔无疑,背部的轮廓线并不符合“近大远小”的透视规律,如果要描绘一个犀牛群,这一形式只能反映奥瑞纳时期艺术家的不成熟。然而,符合透视技巧的角部却使犀牛有一种向前下侧逐渐逼近的感觉,呈现的是一只犀牛的运动轨迹。

德国电影导演赫尔佐格(Werner Herzog)对上述这两幅图的解读更具倾向性。赫尔佐格曾与克劳特及其研究团队合作,于2010年出品了关于肖维岩洞的经典纪录片《忘梦洞》(Cave of Forgotten Dreams)。影片中,当镜头从之前“飞奔的野牛”切换到这一幅画作时,赫尔佐格旁白道:“对这些旧石器时代的艺术家而言,他们用火炬产生的光影游戏可能就像这样:在他们的眼里,这些动物是移动的,且是活的。这条野牛被画成八条腿,好像在活动,就如原始的电影;岩壁本身不是平坦的,而是具有三维立体性,有自己的波动,这点被艺术家利用了。在左上角有一只许多脚的动物,而右上角的一只犀牛也有运动的幻觉,正如动画电影中一帧一帧的画面。”㉕无疑,赫尔佐格的旁白及镜头剪辑都强化了对运动幻象的阐释,并直指电影艺术的古老前身——动画。在他看来,犀牛叠影图与奔跑的野牛图,都是对运动幻象的表现。

与犀牛叠影图高度类似的图像,还有属于马格德林文化中期(Middle Magdalenian)法国乐马歇岩洞(La Marche Cave)里的一幅具有五个头、六条前腿、两条尾巴,却共享同一个躯干的野马图。阿泽玛与利维尔将这一叠影图逐一分解后称,图像表现了一匹马头部及前腿在不同位置的运动轨迹,认为这是旧石器时代动画意识存在的鲜明证据㉖。出于谨慎,我们不得不承认,采用叠影法绘制的更多图像仍有待进一步的考古学研究,比如一些叠影图有可能是由多个创作者在不同的历史年代进行创作的产物(有的叠影图创作时间跨度甚至达到数千年),另外史前艺术家对透视法及运动技巧的掌握也十分稚嫩,然而这些艺术家的创作态度是十分认真的,其在洞穴岩壁上的创作绝不是随意涂鸦。根据伯恩·劳森(Bjørn Laursen)的研究,有许多考古学证据表明,旧石器时代的艺术家甚至已经会在一些石头或骨头上进行素描练习,为更加严肃的创作做准备㉗。

另一个关于动物叠影图像十分著名的例证,来自属于欧洲旧石器时代格拉维特晚期(Late Gravettian)至马格德林中期的西班牙阿尔塔米拉岩洞(Altamira Cave),洞中绝大多数艺术品的创作时间约在一万五千年至两万五千年前左右㉘,其中一幅八条腿的野猪的叠影图(图4㉙),最早被法国考古学家阿贝·布日耶(Abbe Breuil)速写下来,并收入1906年首版的《西班牙桑提亚纳的阿尔塔米拉洞穴》(The Cave at Altamira at Santillana del Mar,Spain)一书中。必须指出的是,这幅为许多动画研究者广泛援引的图像,其原始证据今已消失,仅留下布日耶的临摹㉚。

此类关于运动分解叠影图的相关证据非常多。阿泽玛与利维尔的研究表明,仅仅在法国,就有多达12个洞穴53幅图像采用叠影法来表征瞬间的运动:“其中31例显示了腿部在同一地方的多重图像,因此描绘的是快速的步调(小跑或疾驰);相比之下较少一些的是摇晃头部的图像,有22例;最少的是呈现尾部运动的图像,只有8例。”㉛除了岩洞壁画,属于旧石器时代的骨刻制品中也同样存在许多令人惊奇的发现。比如在马格德林文化时期法国的伊斯图里特岩洞(Isturitz Cave)发现了一只骨碟,在这只15.7厘米乘以9.5厘米的骨碟的一面,刻着一只站立状的、受伤的驯鹿,另一面则刻着一只同样的驯鹿,但却呈四肢蜷曲的垂死状。阿泽玛称:“这表明了这只骨碟可能用来制造运动的幻象,靠快速的从一面翻到另一面——这是后世的西洋镜所体现的一个原理,西洋镜正是关于旋转卡片的现代早期(动画)装置。”㉜根据阿玛泽与利维尔的研究,旧石器时代中类似西洋镜的骨制品还不止一个。在西班牙比利牛斯山脉和法国多尔多涅河附近都发现过,利维尔甚至等比例地复制了其中一个(图5㉝),进行放送实验并取得了成功。最终,他们称此类骨制品为“旧石器时代的西洋镜”,并认为这些骨碟是尝试去实现运动幻象的最古老的证据㉞。从技法上看,这些骨碟同样可以被视作是采用叠影法,但与犀牛及野猪叠影图不同的是,骨碟的叠影是在转动中产生的,并直接表现了瞬间的连续运动的幻象。

综合上述证据,我认为:其一,人类的动画意识,最晚有可能在旧石器时代晚期欧洲奥瑞纳文化时期产生,距今约三万年前左右;与此同时,旧石器时代晚期的人类已经具备利用某种装置或特殊手段去呈现运动幻象的能力。其二,上述这些关于史前动画意识的证据,在空间范畴上属于“岩洞艺术”(Cave Art);在时间范畴上,属于“旧石器时代艺术”(Palaeolithic Art);在类型上,则属于岩洞刻绘为主的岩壁艺术(Parietal Art)和骨、石刻绘为主的便携艺术(Mobiliary Art);在表现运动的技法上,主要采取的是叠影法㉟。其三,这些来自旧石器时代的例证,结合之前被众多动画史当成传说或轶事来对待的许多证据,已经呈现出“动画考古学”(Animation Archaeology)的基本学术轮廓,理应构成动画研究的一个分支。

图4 野猪叠影图

图5 法国多尔多涅河劳格里·巴斯(Laugerie-Basse)遗址(马格德林晚期)发现的骨碟

三

关于史前动画意识的艺术考古学证据,决不仅仅只是要为动画史提供更多的材料并将之拉长;更重要的是,这对动画本体论的夯实以及动画形上学——亦即动画艺术的超越性价值论的建构,将产生重要的意义。

事实上,奥瑞纳文化时期的人类,正是现代人类在古人类学意义上最为古老的直系祖先——晚期智人的欧洲代表。尽管比晚期智人更早的证据可能会被发现或得到确证——比如现存争议的尼安德特人的艺术创造问题,然而,至今国际学术界公认的、关于艺术起源的那些最古老证据,仍集中在奥瑞纳文化时期的晚期智人。比如,迄今为止最为古老的圆雕——距今三万五千—四万年前左右的《霍勒菲尔斯的维纳斯》(Venus of Hohle Fels)以及在法国维泽尔河谷(Vallée de la Vézére)发现的距今四万年前关于女性生殖器的岩刻等等,就属于奥瑞纳文化早期的典型。从这个角度看,动画意识甚至原始的动态形象的呈现技术,与绘画、雕刻等标志着艺术起源的传统类型证据一道,共享着关于“大写的艺术”那古老的诞生期。这一点将带我们朝着三个方向继续追问:其一,动画应是整体性探讨艺术发生问题时一个不应该被遗漏的重要类型例证,而关于动画意识的发生问题也应当得到来自艺术发生学视野的整体观照;其二,动画与绘画、雕刻、音乐、舞蹈、电影等艺术类型之间的本体论差异和关联,应从动画意识出发,得到更加充分的阐明;其三,最终的一个朝向,动画艺术对于人类而言的超越性价值论——换言之,动画形上学应当得以深入展开。

首先看第一个朝向。事实上,关于人类动画意识显现的原初证据——无论是叠影图像还是骨刻制品,最复杂的问题绝非它们何时被制作,而是追问他们何以被制作。换句话说,动画意识何以会发生的问题才蕴藏着真正的神秘性。如果我们把动画意识理解为对运动的分解和运动幻象的连续呈现的话,那么为何会产生这样一种人类意识?是对自然运动的纯粹模仿?是希望实现某种巫术的功能?还是剩余精力的游戏?对于旧石器时代的艺术品来说,现在最多的推测是承担了原始人类的巫术功能。如在肖维岩洞中,除了留有大量岩画之外,剩下的人类痕迹只有一些人工堆砌的石头、位置特殊摆放的动物骨骼,以及随处可见的火堆或火把的痕迹,并没有人类长期在此居住的生活迹象,如食物的遗迹、工具的遗迹或人类的遗骨等等。至于岩画的位置则明显经过了刻意的选择,并非绘制在最为平整或最易绘制的地方,如有光线的入口处,所有的作品都处在黑暗之中。另外,有的作品位置甚至高达数米,创作十分艰险,绝非是出自茶余饭后剩余精力的表现。克劳特的研究团队推断,肖维岩洞极有可能是奥瑞纳时期人类进行原始宗教活动的特殊场所,因此才没有任何人类日常生活的遗迹㊱。必须承认,关于动画意识的发生问题,答案仍有待更多的考古学研究和更多的人类学分析来提供进一步的确证。朝向这类问题的进一步研究和追问,可以称之为动画发生学。值得期待的是,随着对动画发生问题的深入探讨,将为整体性的艺术发生问题研究贡献新的例证甚至新的洞见。

第二是动画本体论的朝向。从表征动画意识的原始证据看,动画几乎是与绘画、雕刻等造型艺术同时诞生的。毫无疑问,原始动画意识的呈现是利用了绘画、雕刻等造型艺术手段的结果。这一点,从起源之处,决定了动画是一种作为造型艺术之伴生的艺术。尽管音乐、舞蹈等艺术也势必依靠雕刻或绘画来呈现其最古老的起源证据,然而相比之下,它们具有更强的具身性而无法与主体相分离,这意味着人类历史上最为古老的歌唱或舞蹈无法依据考古学证据来判定其起源的年代。一只骨笛被发现、一段刻画在岩壁上或陶器上的舞蹈图像被发现,都无法认为这是表征音乐或舞蹈诞生年代的证据。换句话说,音乐、舞蹈等艺术类型最为古老的历史起源,早已消失在人类与高级灵长类动物之间的自然连续性之中,根本无法像动画以及作为其技术母体的造型艺术那样,可以依据考古学证据来推测其起源的年代,从而使艺术起源成为表征现代人类起源的鲜明标志。当然,伴生性质丝毫不能决定动画艺术的本体。当旧石器时代的原始人类运用造型手段,在自然运动的连续性中撕开第一道“裂缝”并试图加以呈现时,就决定了动画艺术的真正本体已与造型艺术发生了分离。尽管史前造型艺术也试图利用线条和构图等手段表现运动的趋向,从而暗示了时间性,然而,只有动画艺术才最早以幻象的方式,宣告人类对时间—运动的掌控企图——分解运动的过程也是分解时间的过程,再度呈现的运动幻象正表征为对时间的掌控。而造型艺术只能采取反时间的方式暗示时间的存在——无论是鲁本斯的《劫夺留西帕斯的女儿》,还是帕尔尼尼的《圣特蕾莎的沉迷》,它们抓住的都不是真正意义上的“瞬间”,因为瞬间仍处在时间的序列中——造型艺术只能把时间切割为视觉碎片。当以反时间的形式去暗示时间性的意识一旦出现,造型艺术已经抵达了它自身的边界:在新的艺术类型那里,旧的艺术类型已经成为新的艺术用来“切割时间的刀片”。

无疑,这与音乐、舞蹈等顺遂时间的艺术类型完全不同,与动画的现代伴生艺术——电影相比也有所不同。从第一要素上看,电影起源于对现实进行忠实记录的现代摄影术,而当视觉暂留的科学原理被发现以及第二要素即现代放映技术出现之后,摄影术也转变成为新的电影艺术用来切割时间的工具。因此,从模仿论的角度出发,电影古老的起源正在史前动画——如果我们只是把史前动画意识的发生视作对自然运动加以现实主义模仿的结果的话,那么电影与动画的历史血缘关系可以被承认。然而,电影利用摄影术对时间—运动的切割,最终还是如音乐、舞蹈那样只是顺遂时间,它并不用去关心帧与帧之间发生的差异,换句话说,电影对时间—运动的呈现首先是客观记录的结果,后来产生的蒙太奇技术虽然关心这一镜头的最后一帧与下一镜头的第一帧之间的关系,进而产生出一种对时、空整体的更强能力的操控,然而这是一种剪辑组接的形式,只是把客观记录下来的时间—运动当做了自由创造的材料,却与动画对瞬间运动的创造并不相同:前者是为创造意义服务的,后者是为创造运动服务的。更何况,如果动画从一开始就具有一种操控时间进而试图操控自然的巫术精神的话,那么电影从其现代起源处就与动画毫无关系,因为摄影术是反巫术的科学结晶,表现为对现实的忠实记录。当今电影特效中广为运用的子弹时间也好、早期默片放映中因每秒帧数较少而使人物动作显得极快也好,不是利用了动画艺术的手段就是渗透着一种操控时间—运动的动画精神。相反,诸如“转描仪”(rotoscope)、“动作捕捉器”(mo-cap)等动画制作中被普遍使用的技术手段,却与动画艺术精神背道而驰,因为这些都试图客观地记录现实运动,而把创造——人类的主体性活动——排除在真正的瞬间之外。这一点是动画与电影在本体论方面最核心的差异。

第三,动画形上学的朝向。动画形上学的根本任务,是要为运动幻象的创造建立起超越性价值论。从史前动画意识出发,动画艺术归根结底是对运动幻象进行逐帧创造的艺术。需要补充的是,尽管自20世纪80年代中期以来,随着计算机图形图像学的快速发展,数字技术已经被广泛运用到动画创作中来,使得关键的帧与帧之间的瞬间运动幻象可以自动生成,而不再需要像二维手绘时代那样逐帧绘制,但是,这种机器介入并没有真正使人类交出对帧与帧之间发生的事件的掌控权——这是发源于摄影术的电影所做的事情,生成瞬时运动效果的参数设置或代码编写还是一个体现人类主体性的行为。相反,如果在运动呈现方面试图展现出与自然运动完全相同的效果,亦即完全以现实的时间—运动为摹本而非将之作为材料的话,那么动画艺术也就丧失了真正的神髓。总之,帧与帧之间发生的事件,正是一个直指人类主体性本身的创造性事件,这一事件不但在现代人类的起源时代就已经被奠定了,正因此其发生也同样构成了人类诞生的一个鲜明标志:创造劳动工具进行生产劳动,与创造艺术手段操控时间进而尝试掌控自然,被视为巫术和迷信的后者恰恰是前者的自然延伸,二者都标志着现代人类的历史起源。正因此,幻象创造何以有超越性价值这一问题的答案就变得非常简单,因为幻象是人类生存和发展不可或缺的真理。面目严肃的学者往往以真理之名否定幻象,然而艺术所营造的幻象正寄予了人类生存的意义和发展的蓝图。无论是作为人类理想社会远景的大同社会,还是当今已经出现在影视屏幕上那些无所不能的超级英雄,都指向了人类无法因真理之名而舍弃的对未来的美妙梦境。就此而言,幻象从根源上看从来不与现实对立,因为幻象正是从现实中生长出来的,它是人类征服自然以及反抗缺憾现实的自然延伸。从动画意识出发,现实与幻象的关系,正是即将闪过的这一帧与将要到来的下一帧之间的关系:二者绝非必然要停留在对抗的静止状态,而是可以呈现为连续的运动过程。

与一般意义上的幻象创造有所不同的是,动画意识的古老显现,第一次使得人类产生操控时间—运动的幻象。而一切生命存在的最清晰表征,正是处于时间之流中的运动,相反,静止往往代表了死亡。因此,对最早呈现动画意识的原始人类而言,打开生成之流的裂缝、攫取瞬时的运动,也就等同于抓住了生命本身。这使得动画艺术从其起源之处,就有一种远比其他艺术类型更为强烈的生命哲学意义。几乎所有动画研究者都耳熟能详的一个词源学意涵即“动画”(Animation)的拉丁文词源“Animare”,意为“赋予生命”(give life to)㊲。“赋予生命”的第一幻象即是在赋予形式以时间的过程中操控差异性生成的每一个瞬间。不同于其他艺术,只是为必然流逝的生成打上生命存在的烙印——在尼采那里这已经是人类最高的权力意志。换句话说,从生命哲学的意义出发,我们也许可以把其他艺术全都看成是必朽的人类的不朽的证明。对不再相信生命是由神灵赋予的现代人而言,有生命的东西并不需要赋予,于是“赋予生命”的真正意涵指向赋予原本无生命的东西以生命,或以反自然的方式创造新的生命。因此,动画艺术最具超越性的意义,指向了人类超越自身限制、挣脱自然法则,去创造新的以及更加理想的生命类型的最终幻象。也就是说,这一艺术甚至已经突破了尼采“最高的权力意志”㊳的边界。对当代人类而言,赋予无生命的东西以生命也好,以反自然的方式去操纵生命也好,都已经在人工智能技术和生物基因技术的发展远景中展现出惊鸿一瞥。今天的我们在由大大小小屏幕呈现的幻象世界——抑或“二次元世界”——中看到的关于未来新生命的图景,正是由动画艺术呈现给我们的。从这一意义上讲,动画实在是表征生成序列上的前后两帧图景——人类的图景与后人类的图景——之裂缝的艺术。

“艺术是人类的最高使命和天生的形而上活动。”㊴尼采高唱的这个现代艺术形上学的第一命题,首先将艺术创造活动摆在了原本由神灵占据的位置上,接着又使得一切的宗教只有成为艺术,也就是成为掩盖人类必朽性质的幻象创造才有存在的价值。对于当代人类而言,没有什么比把握生成的每一个瞬间以及创造新的生命更具有超越性意义的了,而这正是动画这门关于运动幻象的艺术带给我们的无上价值。

①②H.洛赫尔:《关于“大写的艺术”——贡布里希、施洛塞尔、瓦尔堡》,翟梓宏译,载《新美术》2012年第1期。

③ 贡布里希:《艺术的故事》,范景中译,生活·读书·新知三联书店1999年版,第1页。

④本塔齐:《现代与后现代——动画文化的意义探索》,余为政编《动画笔记》,海洋出版社2009年版,第2页。

⑤⑥⑧ Giannalberto Bendazzi,Animation:A World History,Vol.1,Boca Raton:CRC Press,2016,p.1,p.7,pp.7-12.

⑦ 图像截自Giannalberto Bendazzi,Animation:A World History,Vol.Ⅰ,p.7。

⑨ 关于该酒杯连续转动后产生运动幻象的模拟动画,参见维基百科https://en.wikipedia.org/wiki/Shahr-e_Sukht eh#/media/File:Vase_animation.gif。

⑩⑪⑫ 史蒂芬·卡瓦利耶:《世界动画史》,陈功译,中央编译出版社2012年版,第35页,第35页,第35页。

⑬ 葛洪:《西京杂记》卷一,《四部丛刊》景明嘉靖本。

⑭ 参见成林、程章灿《西京杂记全译》,贵州人民出版社1993年版,第39页。

⑮ 葛洪:《西京杂记》卷三。

⑯ Maureen Furniss,Art in Motion:Animation Aesthetics,New Barnet:John Libbey Publishing,2009,p.5.Original from Georges Sifianos,“The Definition of Animation:A Letter from Mclaren”,Animation Journal,Spring 1995:62-66.

⑰ 谨指出两个同样在动画史前史叙述中被表现得漫不经心、同时又在各类动画著作中广泛流传的例证。一个是动画专业学生必读的《动画师生存手册》,其作者好莱坞著名动画师理查德·威廉斯在“历史简述”中称,大约公元前一千三百年拉美西斯二世所造的伊西斯神庙110根廊柱上雕刻着女神动作分解图,驾马车经过时能产生连续运动幻象,然而拉美西斯二世并非生活于那一年代,也没有关于那一年代伊西斯女神庙的任何证据。另一个是威尔斯在《理解动画》一书中提及,古希腊诗人、哲学家卢克莱修《物性论》中提及了可以放送运动幻象的装置。然而,卢克莱修的叙述虽然有类似动画原理的内容,但没有证据显示那是一个放送装置的产物,相反文中提到的是梦中的图景。

⑱⑳㉑㉒㉔㊱ Jean Clottes,Chauvet Cave:the Art of Earliest Time,Salt Lake City:the University of Utah Press,2003,p.214,p.186,p.33,p.111,p.137,pp.212-214.

⑲ 图片来源于肖维—蓬达克岩洞官方网站,http://www.cavernedupontdarc.fr/。

㉓㉖㉛㉜㉞ Marc Azéma&Florent Rivère,“Animation in Palaeolithic Art:a pre-echo of Cinema”,Antiquity,86(2012):319,316-324,318,321,323.

㉕ 旁白译自赫尔佐格《忘梦洞》(Cave of Forgotten Dreams),相关影像资料,参见http://video.tudou.com/v/XMj E5 NDA3NTM3Mg==.html。

㉗ Bjørn Laursen,“Paleolithic Cave Paintings,Mental Imagery and Depiction:a Critique of John Halverson’s Article‘Paleolithic Art and Cognition’”,Århus:Aarhus Universitet.Venus Report,Nr.19(1993):2-3.

㉘ M.García-Diez,D.L.Hoffmann etc,“Uranium Series Dating Reveals a Long Sequence of Rock Art at Altamira Cave”,Journal of Archaeological Science,40(2013):4098-4106.

㉙ 图片源自旧石器时代考古学资源网站,Don’s Maps,http://donsmaps.com/altamirapaintings.html。

㉚ 关于这一图片,英国利兹大学文化研究学者尼古拉斯·萨拉查·苏蒂尔(Nicolás Salazar Sutil)博士在其刚出版的《物质传递:史前网络年代中的调解》(Matter Transmission:Mediation in a Paleocyber Age)一书中称布日耶存在着误读或伪造的嫌疑。然而苏蒂尔并无有力的证据证明该图是伪造的,除此之外也无任何其他旁证(Cf.Nicolás Salazar Sutil,Matter Transmission:Mediation in a Paleocyber Age,London:Bloomsbury Academic,2018)。

㉝ 图片转引自Marc Azéma&Florent Rivère,“Animation in Palaeolithic Art:a Pre-echo of Cinema”,Antiquity,86(2012):321.

㉟ 阿泽玛等人认为,除了叠影法之外,旧石器时代动画意识的表征,还有采用并置法(juxtaposition)创作的图像证据,然而,他所提供的图像太过残缺,无法得到充分确认。另外,相较于叠影法,目前并置法的相关证据还太少,并不能充分表征一种技法类型(Cf.Marc Azéma&Florent Rivère,“Animation in Palaeolithic art:a preecho of Cinema”,Antiquity,86[2012]:318)。

㊲ T.F.Hoad,Oxford Concise Dictionary of English Etymology,Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2000,p.17.

㊳ 尼采:《权力意志》上,孙周兴译,商务印书馆2007年版,第359页。

㊴ 尼采:《悲剧的诞生》,周国平译,华龄出版社1996年版,前言第3页。