浅谈张石川对电影演员(明星)的发掘与培养

蔡必成

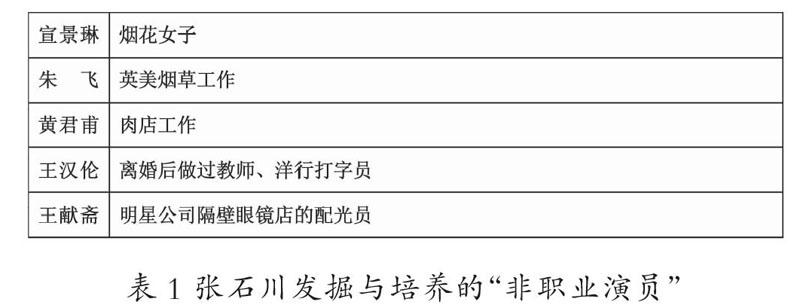

摘要:张石川作为我国电影史上第一位导演、制片人,创办了中国第一家有规模的电影制片公司、第一家专门的电影学校,为我国早期电影事业的发展作出了巨大贡献。在电影发展的早期阶段,张石川凭借着敏锐的眼光,发掘了宣景琳、王汉伦等多个新人演员,和郑正秋等人创办的电影培训学校,培养出了王献斋、周文珠等多个职业电影演员,大大促进了我国早期电影的发展和进步。

关键词:张石川 电影演员 明星影片公司 明星影戏学校

中图分类号:J912 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)06-0165-02

张石川不仅仅是我国第一位电影導演,同样也是选拔、塑造电影演员的第一人,他发掘和培养了王汉伦、宣景琳、张织云、王献斋等,尤其是“电影皇后”胡蝶,张石川甚至专门为她编写剧本。

一、非专业演员到职业演员的发掘与培养

(一)洋行打字员——王汉伦

1923年郑正秋的《孤儿救祖记》创作完成,在计划拍摄时,此片的导演张石川做出了两个重大决定:一是改变了先前文明戏的旧习——“男扮女装”,决定由女演员来扮演电影中的女主角;二是摒弃原来拍电影的文明戏演员,决定选用新人演员王汉伦来扮演女主角余蔚如。王汉伦经任矜苹(明星公司的股东)介绍前往应试,最终被选为明星影片公司拍摄的第一部长故事片《孤儿救祖记》的女主角。张石川认为演员除了要在外貌和性格上与角色接近,更重要的是演员要用自身的演技去塑造人物形象。他在该片中启用众多新人演员,拍片中严格要求,耐心启发,摆脱了文明戏夸张的舞台程式,使他们的表演生活化,真实可信,为影片大为增色。①在进入明星影片公司拍戏前,王汉伦经历过离婚,做老师,在四明洋行任英文打字员,任矜苹(明星影片公司股东)邀请彭剑青(王汉伦原名)去试镜,张石川对王汉伦亲自试镜,并当场和她签订了演员合同。

《孤儿救祖记》是王汉伦的处女作,余蔚如是她扮演的第一个角色,在此之前,王汉伦完全没接触过电影表演,对于表演理论和经验也是一窍不通。张石川启发她要假戏真做,化为戏中人,忘掉自己。经过导演的调教,加上自身的表演天赋,在剧中完全看不到文明戏演员的那种程式化表演。王汉伦将自己的亲身经历融入角色中,特别是在剧中的哭戏,联想到自己被丈夫背叛、离婚、孤苦无依,哭的非常真挚、感人,与此同时也博得了无数观众的同情和眼泪。张石川又乘胜追击,为她度身定做了《玉梨魂》《苦儿弱女》和《一个小工人》等一系列悲情电影、悲情角色,使她成为四大名旦之首、中国电影第一悲旦。

(二)烟花巷里的大明星——宣景琳

1925年,17岁的金玲(宣景琳原名)迎来了人生的一次重大转机,她的照片被登上了一本风月杂志的封面。同年,明星影片公司正在筹拍一部新戏叫《最后之良心》,拍戏事宜都准备妥当,男主角选定了王献斋,还缺一个合适的女配角。张石川去理发店理发时无意间看到了这本杂志,出于导演对一个优秀演员的敏锐眼光,张石川立即派王吉亭把宣景琳寻来试镜。张石川还在表演方面对宣景琳进行指导,后来在拍摄影片《小朋友》时,张石川用宣景琳饰演母亲,她颇为难,张石川就耐心启发她,帮她理解影片中的寡妇所处的环境和心理状态,“张石川又对我说,可以从我亲妈妈怎样抚养我长大来揣摩这个角色,靠了这些启发,我总算捉摸到了这个角色的一些东西”。②

《最后之良心》是金玲第一次参加电影拍摄,虽然作为一个女配角,戏份不多,但是仍然被这部戏的导演张石川相中,认定为可造之材,并且让郑正秋亲自给她改名为“宣景琳”。接下来,她又连续拍了《新人的家庭》《小朋友》,影片非常卖座。为了把宣景琳留在明星影片公司继续拍戏,张石川支出2000块现洋替她赎了身,就这样,宣景琳正式走上了职业电影演员的道路。之后张石川和郑正秋又为宣景琳量身制作了一部带有自传性质的影片——《上海一妇人》。这部影片与宣景琳的身世有着诸多相似之处,她演起来得心应手,情感真切动人,角色处理入木三分。在这部影片上映后,宣景琳的演技备受好评,名字响遍上海滩,成了明星影片公司的台柱子。

张石川挑选演员有着自己的敏锐眼光和独到之处,同时他也是第一个使用试镜头的方法来选择演员的导演,并且懂得根据每个演员的特点来发掘演员的表演潜能,安排他们拍摄适合自身特质的电影角色。

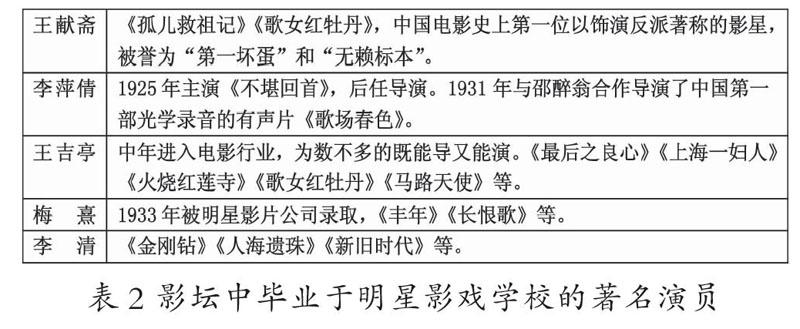

二、建立专业学校培养演员

1922年明星影片公司成立后,张石川发现很多电影演员都是临时客串角色,表演质量参差不齐,随着公司电影事业的发展,拍片数量的不断增加,对演员表演技巧的要求日趋严格,对专业电影演员的需求也愈发迫切。于是张石川提出要培养专业的电影演员,同年创办了我国第一所电影学校——明星影戏学校,由郑正秋担任校长,教员有郑鹧鸪、周剑云、唐豪等。据程步高的《影坛忆旧》回忆,当年大批男女年轻影迷,早有投身影界的决心,无奈电影公司,门禁森严,无人介绍,怕难问津。学校公开招生,大开方便之门,蜂拥报名,亦是唯一的终南捷径。③

张石川、郑正秋他们创办明星影戏学校最主要的目的就是为了解决当时情形下职业电影演员缺乏的问题,所以不仅仅是明星影戏学校,还包括后来创办的其他电影学校,课程的安排都是主要以和表演相关的训练为主。虽说训练演技是当时各学校共通的中心课程,但也包括其他的一些电影理论、化妆、舞蹈、音乐等课程。

明星影戏学校第一期共录取87人(其中男生70人,女生17人),然通过毕业者仅34人,可见要求还是比较严格的。在1926年度明星影戏学校的试卷中,试题共有四题:“1.眼睛、嘴、手、脚和身体,你认为何者于演剧为最重要?2.眼睛的表演共有几种?请详细将种数及动作与所表达何种情感一一述出。3.在表演中什么叫单调?什么叫过火?4.述你对于电影事业之态度”。可见,学生平时所学确实以表演为主,这也是解放前所有电影学校的基本特点。[1]对于当时刚刚兴起的中国电影来说,专业院校的建立大大缓解了“职业演员荒”,随后,也相继出现了许多电影学校。明星影戏学校作为中国第一个专业的电影学校,虽然采取的是速成班的培养模式,但是对每一位学员都很负责,比如任课老师都是郑正秋、周立云、郑鹧鸪等电影大咖,他们亲身拍过电影,有相关的实践经验,所以给学员上的表演课、编剧课等都受到学员的欢迎追捧,甚至还邀请西方专业人士来开展讲座。

职业电影演员作为当时稀缺的人才,明星影戏学校的创办大大缓解了这一状况,为早期的电影事业的发展培养了一大批优秀的电影演员。后来创办的大中华影戏学校、大陆影戏学校、中华电影公司、光华影戏学校等更是在此基础上开设了一些理论课,比如影剧概论、电影行政、西洋近代剧史等,以及舞蹈、音乐、绘画等这些实践课。张石川深知做演员,这些基础性的训练必不可少,同时这些课程的设置也为接下来其他的电影院校做出了示范作用。

注释:

①刘思平:《中国电影第一个导演——张石川》,《当代电影》,1996年第3期,第66-72页。

②宣景琳:《我的银幕生活》,《中国电影》,1956年第3期。

③程步高:《影坛忆旧》,北京:中国电影出版社,1983年版。

参考文献:

[1]培养明星的最早摇篮——明星影戏学校[J].电影新作,1994,(05):63.