努里·比格·锡兰Nuri Bilge Ceylan土耳其的“呼愁”

对大多局外人而言,土耳其就像亚欧大陆上一抹陌生的帝国斜阳,他曾经恢弘过,如今也落寞着。而对于那些身处其中的土耳其人来说,他们既对抗又享受着这抹斜阳背后的“呼愁”。第22届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委会主席土耳其导演努里·比格·锡兰很少在作品中直抒国族思考,但观众又能在作品的每个角落感受到他的土耳其“呼愁”。文/甘琳

孤独又美丽的祖国

在土耳其语里,有一个独有的形容忧愁的词语 “呼愁”。土耳其作家诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克曾在宗教和历史维度为这个词语释义:首先是宗教信仰层面的失落,当我们对世俗享乐投注过多而逐渐远离信仰时所带来的空虚、哀痛,所以,给信徒带来痛苦的,不是“呼愁”的存在,而是它的不存在。而在社会集体层面,“呼愁”不是某个小孩透过布满水汽的窗户看外面景色的情感反馈,而是数百万人共有的隐晦情绪。

帕慕克在自传小说《伊斯坦布尔》中提倡去城市街头感受土耳其的“呼愁”,如果跳脱文字的侧写,我们可以直接到土耳其导演锡兰的电影中体验“呼愁”。

2008年锡兰凭借《三只猴子》获得戛纳国际电影节最佳导演奖时曾在颁奖典礼上致辞:“我将这个奖献给我热爱着的孤独又美丽的祖国。”其实,锡兰在作品中从未正面就土耳其具体社会政治问题发声,但就影片每一个细节看来,他们又与土耳其的历史与命运息息相关。

千百年来土耳其的小亚细亚文明也曾璀璨恢弘过,而它夹在亚欧大陆中间的地理位置,又让其自带了一种“撕裂”属性。二战后,一度想靠加入欧盟来提高综合国力的土耳其又不得不面对自己千百年来积存的并不被西方文明所接受的伊斯兰文明。

锡兰曾在访谈中说过,“每个土耳其人都需要体验伊斯坦布尔的生活”,这里的伊斯坦布尔不是过去那个横跨亚欧大陆,拥有无垠版图的奥斯曼帝国的首都,而是当下这个过去与现在并存,文明与衰微共在的伊斯坦布尔。

《五月碧云天》里海边的巨大雕像,《适合分手的季节》中的神庙和大理石柱子,《小亚细亚往事》里野山坡上的石雕。这些代表过去辉煌的壮观文化遗址并没有被锡兰特意拔高,他只是用镜头远远凝视,肃穆中带有荒凉。

锡兰电影里的角色无法自如接受土耳其这恢弘的过去,同样,也无法将自己安置在一个合适的当下。《远方》中从乡村来到伊斯坦布尔的尤恕希望能够在大城市闯出一番作为:他想赚钱寄给母亲,让母亲能在村子里扬眉吐气,但了无回应的应聘过程却让他沮丧挫败;他想结交美丽女孩,但大城市冷漠回避的神情却让他退缩害怕;他想和表哥重拾往日欢乐,但表哥那拒人于千里之外的态度让他只得逃离。对尤恕而言,他永远无法到达那个想象中美好的伊斯坦布尔,伊斯坦布尔永远在远方,虚空的努力使他的“呼愁”愈加强烈,他的“呼愁”源自对过去曾经拥有,如今却失去并断绝的痛苦。

这种弥漫着的“呼愁”又不是全力的绝望,在帕慕克看来,被“呼愁”的薄膜覆盖着的土耳其人仍会承担这个难题,“他们乐观而骄傲的选择拥抱失败”。尽管经历千百年的风雨飘摇,土耳其人仍然对脚下的土地爱得深沉,他们也绝不把挫折和贫穷看作历史的终点。

于是乎在锡兰的电影里我们始终会看到,当摄影机扫过土耳其那荒凉的高原、山丘和海岸时,极致简单的对称构图、冷冽如画的色调、缓慢平稳的运镜,都让这些不起眼的景色变得庄严而凄美。

“我们所处的环境和我们眼中所看到的自然风景,是呈现人物内心世界的最好表现方式。”孤独而又美丽的祖国孕育了这些风光,它们看似没有影射超越自身之外的任何事物,而同时又表达了如此丰富的意涵。

亚欧大陆的孤狼

锡兰并不是科班出身的电影导演,他大学的专业是与电影几乎毫不相干的电气工程。1985年大学毕业后,对未来充满未知的锡兰决定通过放逐来求索人生的目标。

“我那个时候想在西方国家生活,于是我去了伦敦。我待了6个月,做类似服务生的工作。同时我一直在思考我要做什么,试图找到答案,于是每天闲暇时间我会去书店读各种各样的书。我非常孤独,天天看电影,就在那时我清楚了我其实并不想生活在西方。突然有一天我在一家书店找到一本讲喜马拉雅山的书,我想答案可能在那。于是我就去了尼泊尔。”

在尼泊尔,锡兰每天做的“正经事”就是坐在寺庙门口看着远方的群山。就这样看了一年,某天早晨,这头亚欧大陆上的孤狼突然萌生了归家之意,“我想我应该要服兵役,如此一来我不但能回去而且还不必抉择。不过服兵役的确让我很激动。我认为人需要管理,自由是相当不容易的,在那时履行这项义务对我来说再好不过。而且读书的时候我一直都跟社会脱节(那是非常西式的教育),服兵役期间我认识了来自土耳其各个地方的人,而且这又一次让我对祖国的人们产生了热爱之情。”

不要以为这次的归家是浪子回头的最终章,回到土耳其的锡兰在阅读到波兰导演波兰斯基的自传时,突然热血沸腾,想成为一名真正的导演。从高中到大学,摄影和电影只是作为锡兰的一项额外兴趣存在,但从这次开始,锡兰决定将电影作为一个终生的事业。

锡兰又去伦敦了,但这次是为了去电影学院学习电影,不过因为学费太过昂贵,他在中途又折返回土耳其的米马尔希南大学学习摄影。作为班上最年长的学生,锡兰将4年的课程压缩成两年后就辍学离开,急于在电影界闯荡的他,忍不住要为自己的事业掐上秒表。

“那时拍电影对我来说特别特别难,它只掌握在某些特定人群手里。我只能凭兴趣大量阅读电影书籍,包括一些技术书。”自学理论差不多后,锡兰有幸参与了朋友的一部短片演出。这部短片是用35毫米胶片拍摄,锡兰在片场默默记下所有电影制作的步骤。拍摄完成后,他买下了短片的摄影机。

万事开头难,这台运作起来噪音像机关枪一样吵的摄影机并没有立刻让锡兰拍出自己的作品。“我花了十年才拍出一部片子,什么都是我一个人做,就像我以前拍照片一样,但是后来我做不来调焦点,于是我在电影拍到一半的时候找了一个助手。靠两个人,我完成了一个短片。我家人也在里面出演,我想那是我最艰难的一部电影。”

导演、编剧、摄影、剪辑和配乐等所有你能想到的工作,锡兰都能一手完成,锡兰的妻子埃布鲁·锡兰也经常作为他电影中的主角和布景师。同样担当着表演任务的还有锡兰的父母、侄子等一众亲戚,用身边的非职业演员来参与表演是锡兰导戏的最大特点。有时候拍摄场地不够,锡兰就直接把自己家当片场,家里的每一个家具都变成了电影的道具。

完成处女短片《茧》时,锡兰已经40多岁了,在这个充斥太多“年少成名”的电影圈,年纪不小的锡兰并没有太多优势。然而《茧》一经推出,便入围了当年戛纳国际电影节短片竞赛单元。3年后,锡兰的剧情长片处女作《小镇》亮相1998年柏林国际电影节,并获得“青年导演论坛”单元的最佳影片奖。从此之后,锡兰的每一部作品都不会在世界A类电影节上空手而归。

2000年,锡兰的第二部长片电影作品《五月碧云天》入围柏林国际电影节主竞赛单元。3年后,《远方》在戛纳国际电影节一举获得评审团和最佳男演员两项大奖。2008年的《三只猴子》获得戛纳国际电影节最佳导演奖。2011年的《小亚细亚往事》再次斩获评审团大奖。2014年,第67届戛纳国际电影节终于为锡兰的《冬眠》颁出金棕榈大奖。

#电影《冬眠》剧照

这头亚欧大陆的孤狼单枪匹马来到艺术电影的最高圣殿戛纳。在早期,连发行销售都一手包办,“我都是自己卖片子,他们说还有一个导演也是自产自销,来自非洲的阿伯德拉马纳·希萨柯。” 除了早年经济成本的考虑,不喜欢被人牵着鼻子走的锡兰就这样以一人之力代表土耳其电影,一步步成了戛纳国际电影节的嫡系大将,让全球影迷重新认识了这个古老国度上的“呼愁”。

中国的贾樟柯用故乡三部曲抒发自己对山西小城汾阳的羁绊,“因为我23岁才上大学,那时候为什么要跑出来学电影,是因为我家乡那样的地方给了我表达的欲望,我是带着这样一种想表达的欲望来北京学一门手艺,所以当真有条件拍电影的时候,肯定很自然地回到出发的地方。”

当年的伦敦、尼泊尔和伊斯坦布尔,都算是锡兰人生流转和成长的重要地理节点。而在自己一系列的电影里,锡兰更像是在电影的空间节点里搬演自己的人生轨迹。锡兰的故乡三部曲《小镇》《五月碧云天》《远方》,以及后来的《适合分手的季节》《冬眠》一路呈现了一个从安纳托利亚高原逃离到大城市伊斯坦布尔去追逐梦想却满身伤痕的成长故事。人物童年、青年和中老年所遭遇的挫折、丧失和悔悟都是锡兰在反省过后坦然拿出来给观众分享的人生体验,而观众也乐于与之共情,单独个体的经验被影像化为土耳其集体意识的自我审视。

不可言说的真相

《远方》开拍前曾进行过一次摄影师考核,一番评比下来,锡兰居然选了一个分数最低的选手作为自己的摄影助手。这其实算是锡兰有意设置的一个“陷阱”,分数最低反而是他心里的最佳人选。考核的内容是拍摄一段对话场景,声画结合、没有越轴的正反打等要求是普通类型电影对对话场景的基本要求,这位不怎么擅长对话拍摄的摄影师反而切中锡兰之所好。

#电影《三只猴子》剧照

“我的多数镜头都没有对话,重要的是姿势、手势和表情。对话需要特别小心地对待。我做了很多有关的研究,为了搞清它的特性我录了很多对话,它不按逻辑进行。有些人这样说,同样的事另外一个人说的完全不一样;如果你分析它,你就会明白,对话不应该太有逻辑,而且它不该承载太多关于影片秘密或者影片含义的信息。对话,对我来说,只有在他们漫无目的地说话,说无关影片的东西,才会用它。”

无逻辑的对话是锡兰电影极具风格的标签,在《小亚细亚往事》前半段的黑夜场景里出现过许多声画不对位的场面。声音因为不需要和画面同步,反而能够像风一样带动出漂游的情绪。在医生和警察第三次指认案发现场时,镜头缓慢推进两位讲述者的背影,而当他们蓦然回头用肃穆的神情盯着镜头,此时画外音却配以他们彼此对生活的慨叹,“黑暗与寒冷包裹我沉重的灵魂”。角色闭着嘴,对话声却一直萦绕的怪异场面当然不是武侠小说高手间的腹语对话,也更不是什么灵异故事的惊悚片段,这段飘忽于角色动作的台词更像角色潜意识复杂多义的彰显,这是一种建立在现实之上的心理写实。

“一般而言,人们撒谎,他们不讲真相。真相是隐藏着的,在不可言说中。如果你尝试讨论你的问题,那就不可信。”要趋近真相,首先要回避真相。

《小亚细亚往事》中寻找受害人尸体是推动剧情发展的关键点,但关于受害人和尸体的画面锡兰并没有使用任何特写或近景,反而是尽可能地使用了全景或远景。观众关于受害人的信息知之甚少,只有当天亮尸体被发现时的那一身黄条纹衬衫,才让观众恍然大悟。原来停电晚上嫌疑犯在圣洁的灯光下看到的那个令他惊恐不已的男人就是受害者。

真相没有被言说,反而出现在了如梦亦如幻的恍惚中,嫌疑犯的幻觉就是真相。这不是一部破案电影,法官、医生和警察在整部戏的情绪流变才是生活的真相。

除了亦真亦幻的梦境是锡兰少有的对角色内心和真相的直接刻画,镜子也是锡兰电影中少有的自我审视的道具。《适合分手的季节》里中年疲惫的讲师伊沙对着镜子想看清自己;《小亚细亚往事》里一直充当聆听者的医生在一夜无眠后的清晨直视镜子开始反思自己内心的隐秘。这里的对镜直视可以算是一次真诚的袒露,更确切的其实是一次积极的软弱,因为对镜者只敢一人面对自己,他们惧怕他者对自我隐秘的介入。在锡兰电影中,真正能够以他者身份介入角色内心的元素更多的是那些不会说话的风景。

#电影《野梨树》剧照

锡兰的处女短片《茧》是一部没有叙事的诗化电影,猫死在窗台上,死鸡漂在溪流里,蚂蚁在地上爬行,老人失神地看着窗外,许多表面上没有逻辑的景物被剪辑在一起,甚至都没有用配乐来营造一种声音上的补充,叙事被削减到最低程度,意识流成为串联的逻辑。真正投入的观众并不会觉得半点无聊,因为每一帧的混乱、朦胧和遮蔽都变成了“上镜头性”的灵光,此时物像所呈现的意义是电影艺术所独有的冲击心灵的“灵晕”。

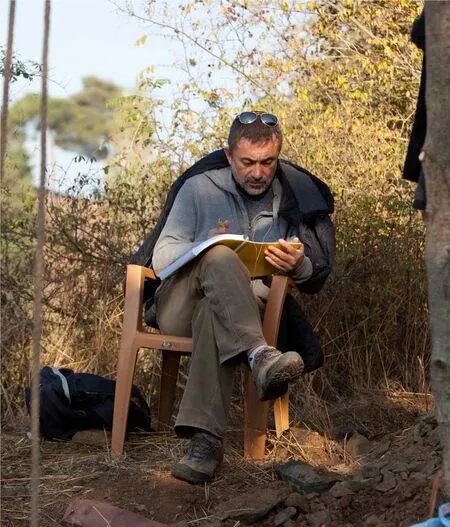

此种光晕沿袭了锡兰自摄影以来的创作风格,在他最著名的“致父亲”系列摄影作品中,锡兰用镜头凝视着自己的父亲,将一位老人融入土耳其的天空与大地之间,风雨雷电,汹涌云层,山川河流,建筑遗址,大自然的一切在他的摄影作品中,都与父亲的形象紧密结合在一起,它们有机地融入在父亲休息的每个场景里。

《茧》之后的故事长片虽然削弱了诗化意识流的元素,但很多叙事片段中穿插的没有叙事动机的空镜描写仍是锡兰对“灵晕”的捕捉。《小亚细亚往事》里,当检察官第一次讲述所谓的朋友妻子的故事时,镜头隔着一棵树围着医生的背后绕了180°才转到他的脸上,而当秘密真正开始讲述时,讲述的内容便不再是锡兰的关注点,慢镜头里的夜风、落叶和野果反而成了此时的主角。野苹果没来由掉落在小溪中,摄影机也没来由对着苹果在水中的滚落拍摄了近一分多钟。直面真相的讲述也许会因软弱而被虚假掺杂,但生命的真相就像跌落在小溪中的野苹果,直白地如此无法阻挡。锡兰不相信被讲述的真相,他只相信也只愿意讲述环境给予我们的真相。

“电影诞生于对生活的直接和细致观察,那就是电影中诗意的关键,因为电影本质上就是穿越时光的一种现象观察。”多次致敬过塔可夫斯基的锡兰已经做到了像前辈一样,在静物、隐喻和诗电影的“灵晕”中揭露生活的本质。