印随法生 印外求印

李滋煊出身于书香门第,其祖母、外祖父和父亲李济川均能书善画,他幼承家学,尤爱书法。早年辗转于郑州和上海两地求学。抗战期间,重庆成为政治文化重镇,一时精英荟萃,艺事频繁。在此,他结识了张廉希、傅抱石、丰子恺、徐文镜等书画大家,并有幸得名师指点。

1946年至1949年间,李滋煊在西安与柯树荣、毕志云、张润霖等人共同发起并组织书会,定期主讲书法,切磋书艺。通过这些艺事活动,他结识了书画篆刻家陈廷尧。1970年以后,他与书法篆刻界高乐三、韩秋岩、宫葆诚、卫俊秀、陈之中、邱星、陈泽秦、曹伯庸等人交往。1979年春,李滋煊与篆刻界同人发起并成立了终南印社,被推举为首任社长。20世纪90年代初,李滋煊移居广东。

一、李滋煊与终南印社的渊源

作为秦汉古都,长安既是政治文化中心,又是先秦文学和秦汉印的源头。宋元以后,中国政治文化经济中心转移到东南地区。明初,文人治印之风盛行,即使明清两代乃至民国,中心转移到北京,明清流派印风似乎对长安印坛影响亦不明显。西泠印社、冰社、北京书法篆刻研究会等印社团体相继成立,西安印坛依然沉寂。查阅历代的印谱、典籍,鲜有关于西安印人的记录。这些印人的活动仅停留在自娱自乐或友朋酬唱的形式上。迨至近现代,只有陈廷尧、李滋煊和张邯三位印人颇有影响。

为了搭建研究印学的平台,1979年春,李滋煊与篆刻界同人发起并成立了终南印社,填补了西安印坛的空白,并加强了与海内外印学社团的交流。

印社成立之初,李滋煊被推举为首任社长。他身先士卒,身体力行。当年他尚未退休,印社日常事务和活动全靠业余时间来协调安排。1979年,西安举办了终南印社第一次篆刻书画展,首开全国举办篆刻书画展之风。

李滋煊十分重视终南印社在培育印学人才和为印学的传承和发展创造条件方面的探索。他在《印社成立以来的发展和活动状况》一文中,细列四条学习之法。1985年至1986年,李滋煊率领印社同人到河南和北京访问和举办联展,通过办讲座和召开座谈会,一同交流创作心得和印学主张。他们认为,终南印社的作品,传统功力深厚,取法多方,不限于一门一派,各具风貌,充分体现了“以汉印为宗,随印生法”的印学思想,为当代的篆刻艺术的发展开辟了一条新路径。终南印社不断加强队伍建设,通过举办展览、讲座、雅集笔会以及开班授课等一系列的举措,有效地推动了陕西篆刻艺术的传承与发展。

李滋煊还邀请海内外的专家和爱好者来印社交流,從而扩大了陕西印坛的影响。印社成立时,社员只有10余人,发展到现在已有100余人。1980年,入选全国第一届书法篆刻展的书法篆刻作品几乎都出自印社中人之手。1984年,上海《书法》杂志举办首次全国篆刻征稿评比,陕西四位获奖作者也都是印社中人。印社中人成为陕西书画篆刻界的一支主力军。

作为终南印社的首任社长,李滋煊深谋远虑,印社成立前,他就已经着手培养下一代印人。20世纪60年代初,活跃在长安印坛的傅嘉仪,即是李滋煊的弟子。在退任时,李滋煊感慨道:“退任以后,虽然还很想再多做贡献,但总觉力不从心,就发心为印社培养新社员尽一点绵力,于是才有办家庭学习班之举。”他言传身教,除在印社内举办讲座与培训班之外,还经常邀请青年印人张勋安、宋国琦、徐伟聪、张君、王世华、于宏等人到家中,为其点评、赏印、指导创作。李滋煊亦曾为西安美术学院师范专业学生讲授篆刻课程,并培养了一批篆刻教师。

综观李滋煊培育印学人才之教学历程,其方法可以总结如下:首先,从写篆识篆开始,临《峄山碑》,读《说文》,以小篆为基础;其次,从汉印入手,摸清摹印的入印方法和规律,逐渐深入其精微之处;再次,学习篆刻发展史,认识各流派的继承与创新;最后,创作须从模仿开始,逐渐转入创作,旁搜博取,形成自己的风格。时至今日,其治学与教学方法之影响犹在。

二、李滋煊的师承和印学实践

受同班同学王天椒和赵伯云的影响,李滋煊18岁开始学习篆刻,师从赵伯云之父赵鹤琴先生(著名篆刻家赵叔孺之侄)。始学浙派,后遵师嘱,专攻秦汉印;40岁后始渐及明清各家,对赵之谦、陈师曾、黄牧甫三家涉猎较深,旁及吴昌硕、来楚生。

1980年,其篆刻作品入选全国第一届书法篆刻展,1984年获《书法》杂志举办首次全国篆刻征稿评比优秀奖。其印作被收入傅嘉仪的《篆刻欣赏》《福建印人传》和孙洵的《民国以来陕西籍篆刻家略说》(九)等专著。

李滋煊一生创作了大量的篆刻作品,除平日的创作外,多为西安著名画家治印。70岁以前,他的篆刻代表作品大部分已经收入《李滋煊篆刻作品集》;但20世纪90年代以后,他在广东创作的作品(70岁以后)尚未收入,其作有待深入研究。

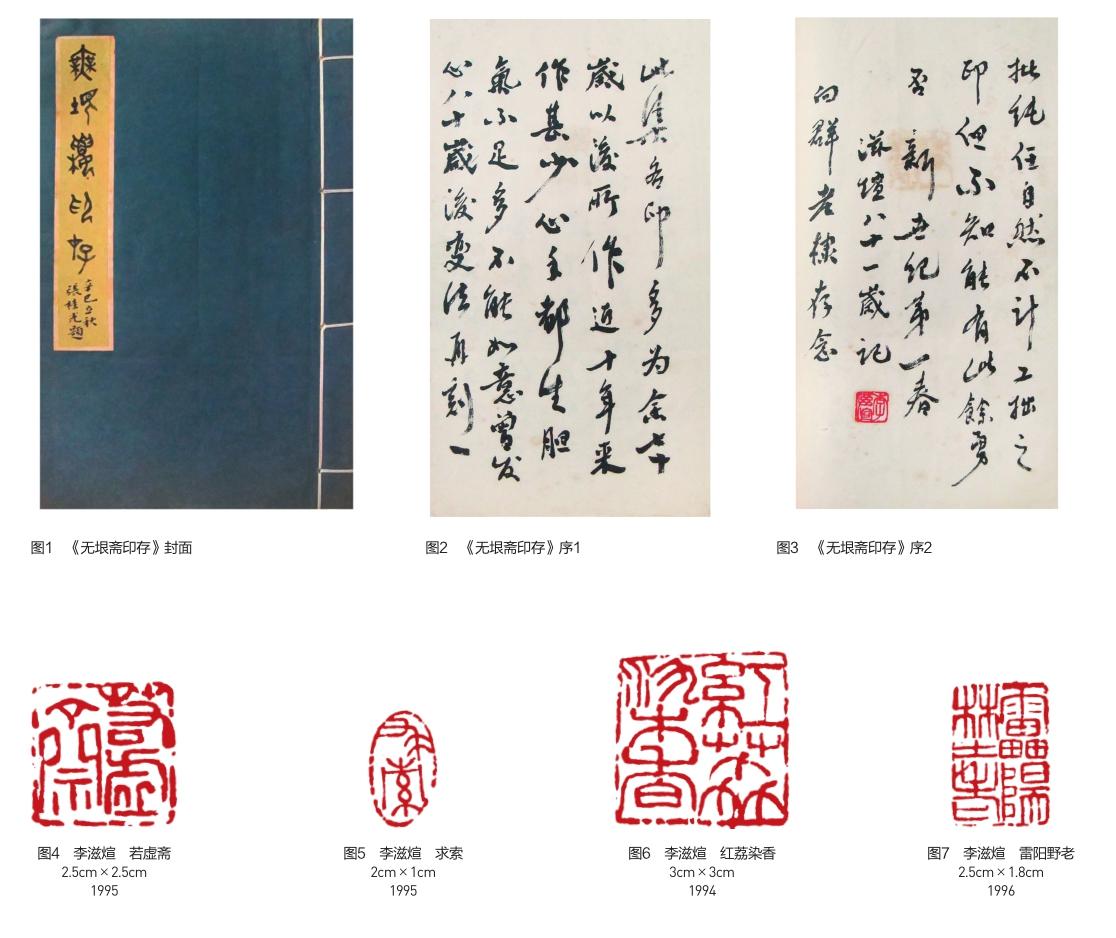

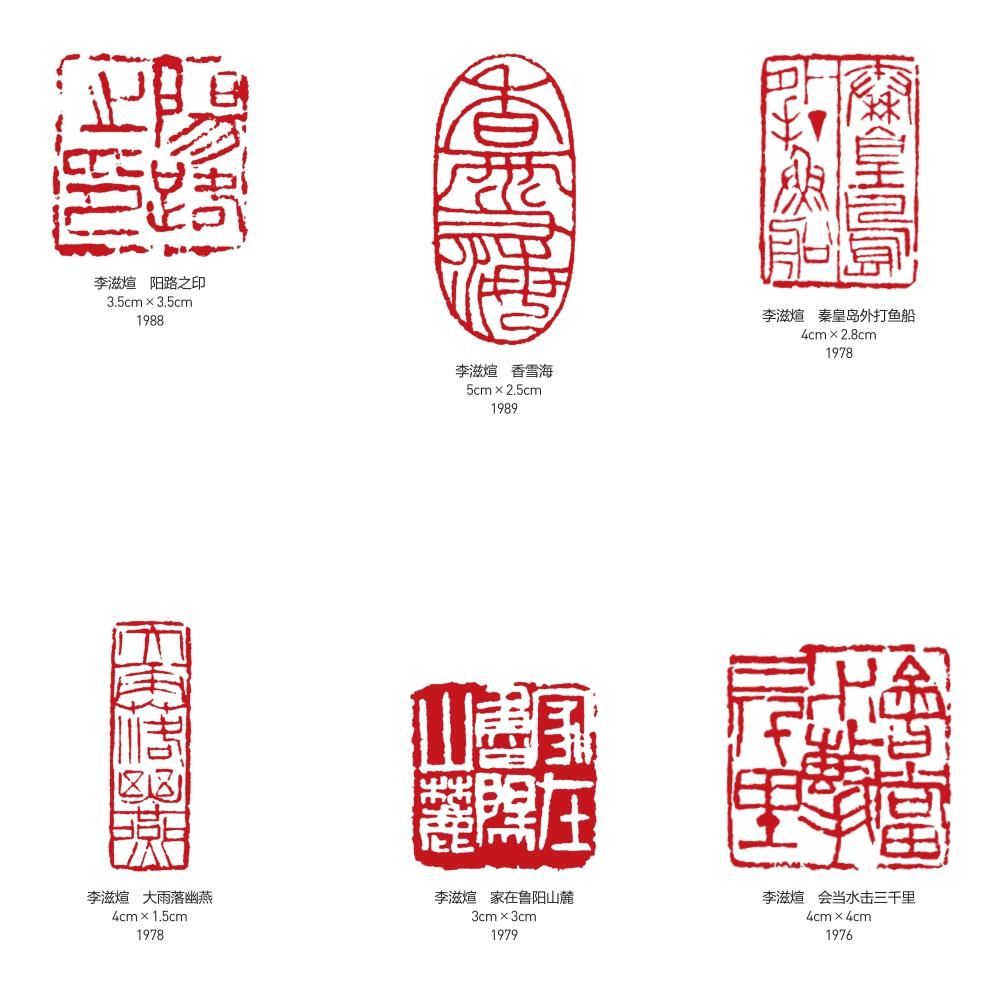

1993年至2000年,李滋煊尚存变法的意念,在广东湛江仍创作了一批精品力作。2000年春,他离开湛江之前,将他近10年的印作亲拓《无垠楼印存》[图1,李滋煊著《无垠楼印存》(张桂光题签),黎向群自藏印谱拓本]赠予笔者留念,并题写了《序言》:“近十年来作(印)甚少,心手都生,胆气不足,多不能如意,曾发心八十岁后变法再刻一批纯任自然、不计工拙之印,但不知能有此余勇否?新世纪第一春,滋煊八十一岁记。”(图2、图3)文中提及“纯任自然、不计工拙”句,表现出其“印外求印”之心态。其中的“若虚斋”(图4)、“求索”(图5)、“红荔染香”(图6)、“雷阳野老”(图7)等印,均为其居湛江十余年时所作。可以说,这一时期是他创作的又一个高峰,而这些作品也堪称其晚期的代表之作。虽“发心八十岁后变法再刻一批纯任自然、不计工拙之印”,但事与愿违,2000年至2007年,他居番禺期间,很少刻印,几近封刀。正如他所言:“从十八岁开始喜欢并学习刻印,直到八十岁以后,因腕力不济,就不再动刀了。”此乃李滋煊一生治印历程之总结。

三、李滋煊的印学观念及其艺术成就

谈起李滋煊的印学观,则不得不提其《我们对篆刻艺术的主张》一文。在文中,他指出要“博观约取,厚积薄发”,“以汉印为基础,上法周秦,下取百家,旁搜历代钟鼎款、碑版、镜铭、帛书、汉简,以为营养,不囿于一家,随印生法,要求稳中求奇、求变,静中求动,发挥自己的优势,以成自己的风格,希望能在这一基础上形成一个既有终南共同风格,又有各自面目的一种印风”[于宏辑《虎啸狮吼—李滋煊、傅嘉仪先生手稿选》,2014年3月版(自刊本)]。

简而述之,李滋煊的印学主张即为“印宗汉印,随印生法”。他提出:“刻一方印要‘神存心手之际,意析毫芒之里,不能只求大效果,不能只求给人的第一印象。”此外,认为“印的厚薄不是简单的浑厚与单薄,关键是在内涵。内涵丰富的印必然浑厚,內涵贫乏的印,势必单薄”。2008年11月,他在《李滋煊篆刻作品集》后记中再一次做了归纳:“在几十年的学习、创作过程中,我逐渐归纳出篆刻当‘以汉印为宗,上法周秦,下师百家,旁搜博引,随印生法,这也可以看作我的篆刻艺术观吧,并希望它能成为西安篆刻艺术发展的参考。”此乃李滋煊对印学主张的自我总结。

李滋煊的印学成就可谓不胜枚举,其中最具代表性的当数他成书于20世纪80年代中期的《汉印艺术》(赵熊主编《李滋煊篆刻作品集》附《汉印艺术》一书,瓦翁序,陕西人民美术出版社2007年12月版,第74页)。20世纪90年代初期,李滋煊将书稿托笔者联系出版事宜,由于种种原因,未能如愿。后来此作附在《李滋煊篆刻作品集》中一并出版,未能出版单行本,实为憾事。《汉印艺术》书刊印后,笔者曾向上海《书法》杂志推荐,于2011年至2013年间,分10期在该刊连载,引起了学界的广泛关注。

《汉印艺术》由瓦翁作序,扉页有莫友芝(题签)和石鲁、黄永年、罗福颐等人的题词,分为专用字体、艺术风格、艺术手法三大类,40多个小节,选图例汉印206方,图文并茂,叙述详尽,从端庄、厚重、精工、典雅到恣意不羁、艺术手法虚实变化、互相呼应、上下错落、巧拙互用等方面,全面阐述汉印艺术的形式、风格。李滋煊在结语中说:“我们尊崇汉印艺术,研究汉印艺术,学习汉印的传统技法,目的不是为了复古,或全盘接受,而是从这块肥沃的土壤中汲取养料以充实和丰富自己,使之成为登堂入室的阶梯。”

瓦翁在《汉印艺术》的序言中评曰:“李老论印之所以独尊两汉,是进一步突出了发展印章传统的抒情美学,表现了印必宗汉的弘扬特征。我们既以两汉印谱作为艺术创作中的传统典范,又读到《汉印艺术》的论说,为发展印章艺术相互结合,获得深妙的艺术营养,在一块极为有限的方寸天地中表现出各种意趣、风格、流派。”此书对于研究汉印艺术提供了新的方法,推动了当代印学的发展。

对于李滋煊的印学成就,傅嘉仪在《篆刻欣赏》一书的下编《近现代印人名录》中这样评价道:“篆刻主张‘印外求印‘随印生法,从不拘泥一家,并探索以楷书简化字入印。”(傅嘉仪《篆刻欣赏》,西北大学出版社1992年8月版,第85页)

而孙洵则《以汉印为宗、随印生法的李滋煊》一文评之曰:“学人评其‘既得寿山灵秀之气,又得三秦厚土之培育,我以为实含灵动与厚重契合的妙处……李滋煊的印作,有一股别人达不到的‘气场。”(孙洵《以汉印为宗、随印生法的李滋煊》,载于《书法报》2017年3月8日第9期17版)

总而言之,李滋煊在印学发展的历程中,是一位不容忽视的篆刻艺术家。他在创立终南印社、传承印学的过程中功不可没。其印学历程、印学主张与实践,更有待后人展开深入研究。