金融发展会缩小收入分配差距吗?

——基于城乡、行业与企业的三重视角

基于门槛面板模型,选择31个省区市的特定样本区间,从城乡、行业与企业三重视角,研究金融发展对收入分配差距的影响,结果显示:在选定的样本期内,我国金融发展有利于缩小城乡收入分配差距,但影响效果有限;金融发展有利于缩小行业收入分配差距,但北京、上海呈扩大的效果;金融发展拉大了企业收入分配差距,我国信贷资金的分配仍不利于私营企业。总体来说,我国金融发展抑制了收入分配差距扩大,政策效果初步显现。

一、引言与文献综述

当前我国收入分配差距依然较大,据国家统计局公布的数据,2003—2017年,我国基尼系数总体为“倒U型”,其峰值出现在2008年,基尼系数高达0.491。近些年国家在调节收入分配、缩小贫富差距上做出诸多卓有成效的努力,但目前我国基尼系数仍超过国际公认的红线0.4。可以说,我国收入分配不均衡仍是当前亟待解决的问题。

关于金融发展对收入分配的影响,学者的研究结论不一。20世纪90年代,Greenwood和Jovanovic[1]研究经济增长、金融发展和收入分配的关系,这是首次对金融发展与收入分配关系研究的尝试。此后,学者基于这一研究,针对金融发展与收入分配的关系,得出三种不同的结论。第一种是倒U型论,即金融发展先扩大收入分配差距,再缩小收入分配差距。这由Greenwood和Jovanovic首次提出,Jalilian和Kirkpatrick[2]、Clarke等[3]的实证结果与之相契合。第二种是促进论,即金融发展促进收入分配差距的扩大。Galor和Zeira[4]、Banerjee和Newman[5]、De Gregorio和Kim[6]对Greenwood和Jovanovic的方法进行扩展,认为资本市场的不完善将导致收入差距扩大。Townsend和Ueda[7]、Maurer和Haber[8]、Gimet和Segot[9]的研究结果表明,金融发展更多惠及的是富人而非穷人,因而收入差距逐步扩大。第三种是抑制论,即金融发展抑制收入分配差距的扩大。Chakraborty和Ray[10]以银行主导的金融体系为研究视角,认为这种模式将抑制收入差距的扩大。随后,Beck和Levine[11]、Kappel等[12]学者的研究验证了这一观点。

研究方法上,学者多采用面板数据进行定量分析。Jalilian和Kirkpatrick选择26个发展中国家的面板数据,运用工具变量法进行研究。Clarke等的面板数据包含83个国家,但其建立的是包含金融变量二次项的二元线性模型。Beck等则建立动态面板模型研究72个国家的面板数据。当然,也有学者选择其他方法,比如Clarke等在使用中短期面板数据的同时,也论证了长期时间序列数据的结果,表明金融发展与收入不平等存在负向关系;再比如Gimet和Segot采用SVAR模型进行实证,得出银行信贷增长使收入差距扩大的结论。

国内学者的研究,大多基于国外学者的理论,对中国的现实情况进行检验,与国外学者一致,主要得出三种结论。第一种是金融发展扩大了收入分配差距,这是绝大多数学者认可的结论。姚耀军认为,金融发展与城乡收入差距正相关。[13]孙永强和万玉琳通过协整与误差修正模型,认为金融发展在长期显著扩大收入分配差距。[14]叶志强等[15]、余玲铮和魏下海[16]、张三峰和杨德才等学者也得出类似的结论[17]。童纪新和曹越美认为,正规金融加剧了城乡收入差距,而普惠金融发展缩小了差距。[18]第二种是金融发展与收入分配存在倒U型关系。乔海曙和陈力认为,我国金融发展与收入分配存在倒U型关系。[19]这一观点在杨楠和马绰欣的研究中也得到了验证。[20][21]第三种是金融发展缩小了收入分配差距。支持这一结论的学者并不是很多,胡德宝和苏基溶认为,金融发展缩小了城乡收入差距[22]。

以上学从理论、方法及中国实证的角度,研究金融发展对收入分配的影响。国内外学者均认为,金融发展对收入分配存在正向、负向和倒U型三种影响。但是,学者们大多关注城乡收入分配差距,却忽视了收入分配差距还广泛存在于行业间与企业间。国内针对金融发展与行业研究甚少,张建伟[23]做出了有益探索,他认为金融发展扩大了行业工资收入差异。关于金融发展对企业的收入分配影响,更是少之又少。本文将收入分配差距从城乡扩展到行业与企业间,选取31个省市的最新面板数据,通过灰色关联分析法探究金融发展与收入分配的关联性,再运用门槛面板模型,研究金融发展对城乡、行业、企业收入分配差距的影响。

二、研究设计

经济发展初期,金融市场相对不完善,个体进入金融市场的门槛通常较高,这就使得部分个体享受不到金融服务,相应地只能获得较低投资回报率,随着金融市场的不断完善发展,个体进入金融市场的门槛相对降低,因而绝大多数个体可获得基本一致的投资回报率,收入差距会因此变小。因而,金融市场可能存在一个或多个门槛值,这个门槛值就是限制个体进入金融市场的标准,也是影响收入分配的标准。本文拟采用门槛面板模型的方法,研究中国金融发展对收入分配不平等可能存在的非线性关系。

根据Hansen[24]的设定,首先设定单一门槛模型:

其中,yit是被解释变量,xit是解释变量,qit是门槛变量,γ是门槛值,μi表示个体效应,eit为服从标准正态分布的随机扰动项,β′1、β′2是估计系数。

门槛模型主要涉及两个部分:一是搜索门槛值,进行门槛效应检验;二是进行模型估计。通过组内平均的方法,可以消除个体效应的影响。通过对系数进行估计,可以得到残差平方和,运用逐步搜索法,可以得到最小的残差平方和,其对应的值即为门槛值。对门槛效应进行检验,则是通过“自助抽样法”(Bootstrap),构建渐进分布于似然比统计量LR,这样可对门槛效应的显著性及估计值的真实性进行检验。如果存在两个或以上门槛值,则重复上述过程。

参照Clarke等、Beck等、孙永强和万玉琳、余玲铮和魏下海、杨楠和马绰欣等学者的研究,构建如下门槛回归模型:

由于本文主要研究金融发展对收入分配的影响,故将金融发展(Finance)作为门槛变量。各变量的含义如下所述。

收入分配不平等。反映收入分配不平等或收入分配差距的指标通常是基尼系数(GINI),这也是国际通用的衡量收入分配不平等的权威指标。考虑到我国省际基尼系数的可得性不是很高,本文拟采用泰尔指数(Theil Index)来衡量我国不同地区(行业或企业,下同)的收入分配差距。其计算公式如下:

Inequalityit表示地区i在t时期的泰尔指数,j表示不同地区,Iij,t表示某一地区的总收入,Ii,t表示全部地区的总收入,Pij,t表示某一地区在t时期的人口数,Pi,t表示全部地区的总人口数。

金融发展。当前,衡量金融发展的指标相对丰富,比如金融相关率、金融结构指标、金融市场化指数、金融效率指标等。但考虑到数据可得性,本文采用金融相关率(Finance)来衡量各地区的金融发展水平。

其他变量。外贸依存度(Open),这是反映一个地区对外经济发展水平的指标。出口结构变化时,对熟练劳动力与非熟练劳动的需求不一样,直接影响其收入水平;而金融通过支持外部融资对比较优势产生影响,又间接影响收入分配差距。人均GDP(Lnavgdp),表示一个地方人均经济发展水平的指标。城镇化水平(Urbanization),反映一个地区经济发展水平的重要标志,其对收入分配的影响取决于如何选择政策路径。财政支出水平(Expenditure),一个地区的财政支出对调节收入分配起着重要的作用。

三、实证分析

(一)变量及数据说明

根据前述变量的概念,可以得到如下变量的计算方法。

数据方面,城乡、行业、企业这三个视角的数据长短不一致,绝大多数数据来自wind数据库。研究金融发展对城乡收入分配的影响时,采用2003—2015年31个省市的城乡泰尔指数,2014—2015年的城镇与农村人均可支配收入来自31个省市的统计年鉴或统计公报。①研究金融发展对行业收入分配的影响时,采用2003—2014年31个省市金融业城镇单位就业人员平均工资与从业人员数、建筑业城镇单位就业人员平均工资与从业人员数,计算这两个行业的收入分配差距。研究金融发展对企业收入分配的影响时,采用2009—2015年31个省市城镇国有单位就业人员平均工资及从业人数、城镇私营单位就业人员平均工资及从业人数,分析这两种类型企业之间的收入分配差距。②

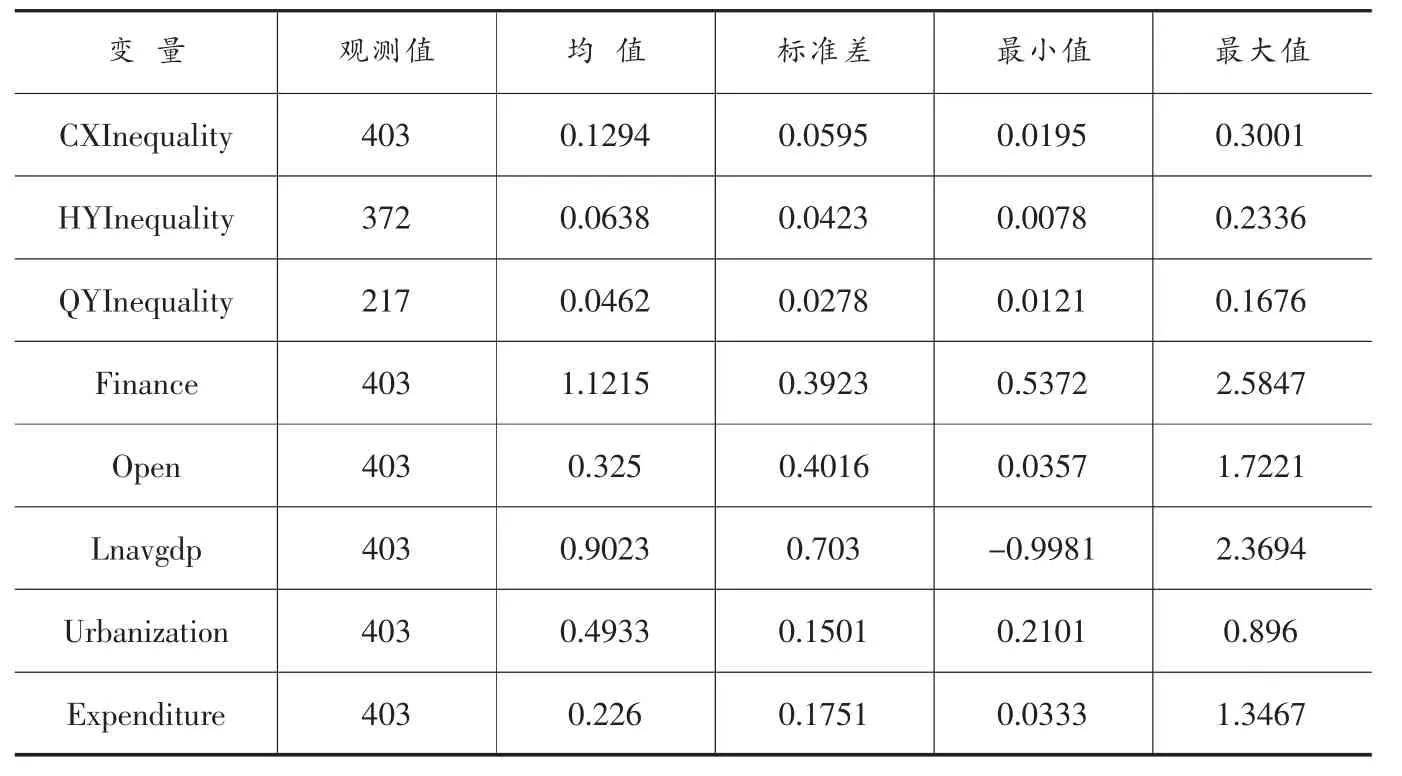

表1 变量说明表

控制变量方面,外贸依存度需要将以美元计价的进出口总额折算为以人民币计价,本文采用美元兑人民币平均汇率的方法,对各省市历年的进出口总额进行了折算。为保持数据一致性,人均GDP采用各省市GDP总额除以总人口数得到,城镇化水平通过各省市城镇人口除以总人口数得到,财政支出水平则通过各省市一般预算支出除以当年GDP得到。各变量原始数据均来源于wind数据库。

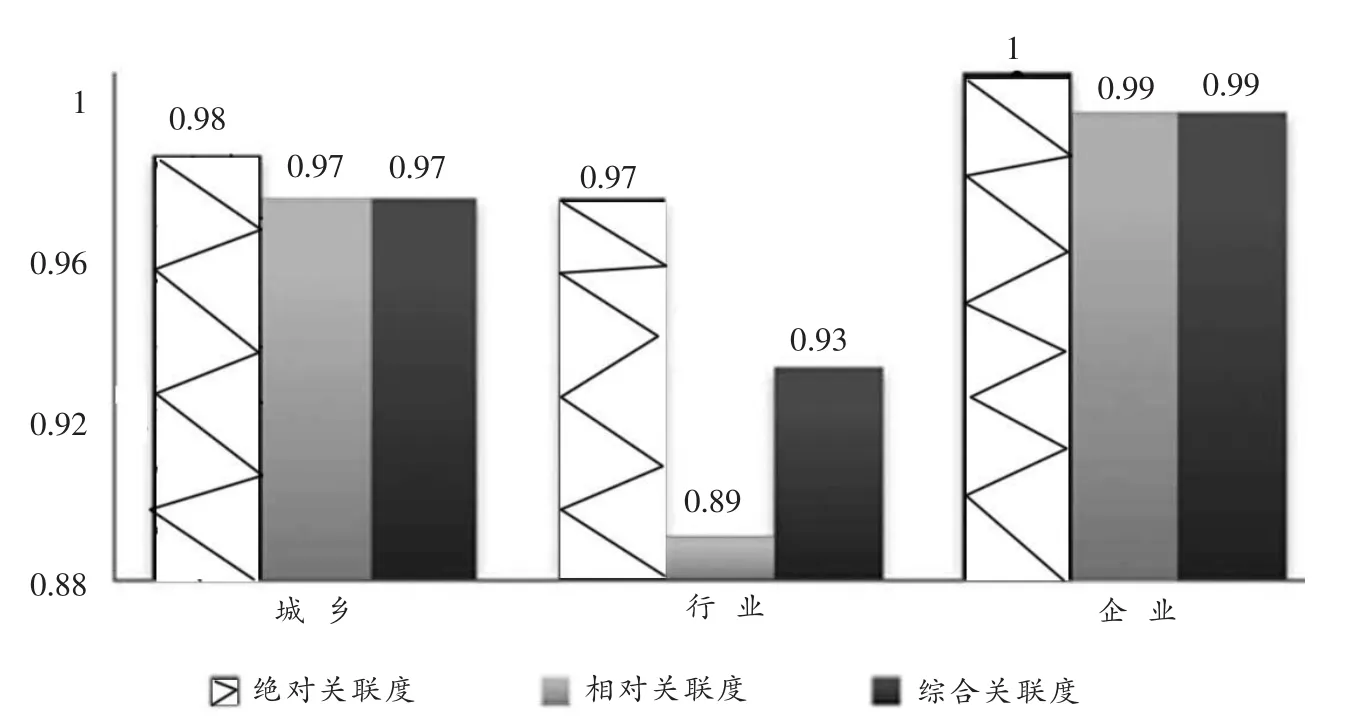

(二)灰色关联分析

灰色关联分析法是一种多因素分析方法,通过比较统计序列的几何关系来研究多因素关系的紧密程度,序列之间的曲线形状越接近,则二者之间的灰色关联度越大,反则反之。根据灰色关联度方法,计算出城乡泰尔系数与金融发展的绝对关联度、相对关联度和综合关联度分别为0.98、0.97、0.97;行业泰尔系数与金融发展的绝对关联度、相对关联度和综合关联度分别为0.97、0.89、0.93;企业泰尔系数与金融发展的绝对关联度、相对关联度和综合关联度分别为1、0.99、0.99。如此大的灰色关联系数说明,金融发展与城乡、行业和企业的收入分配差距存在密切的联系。

(三)实证检验

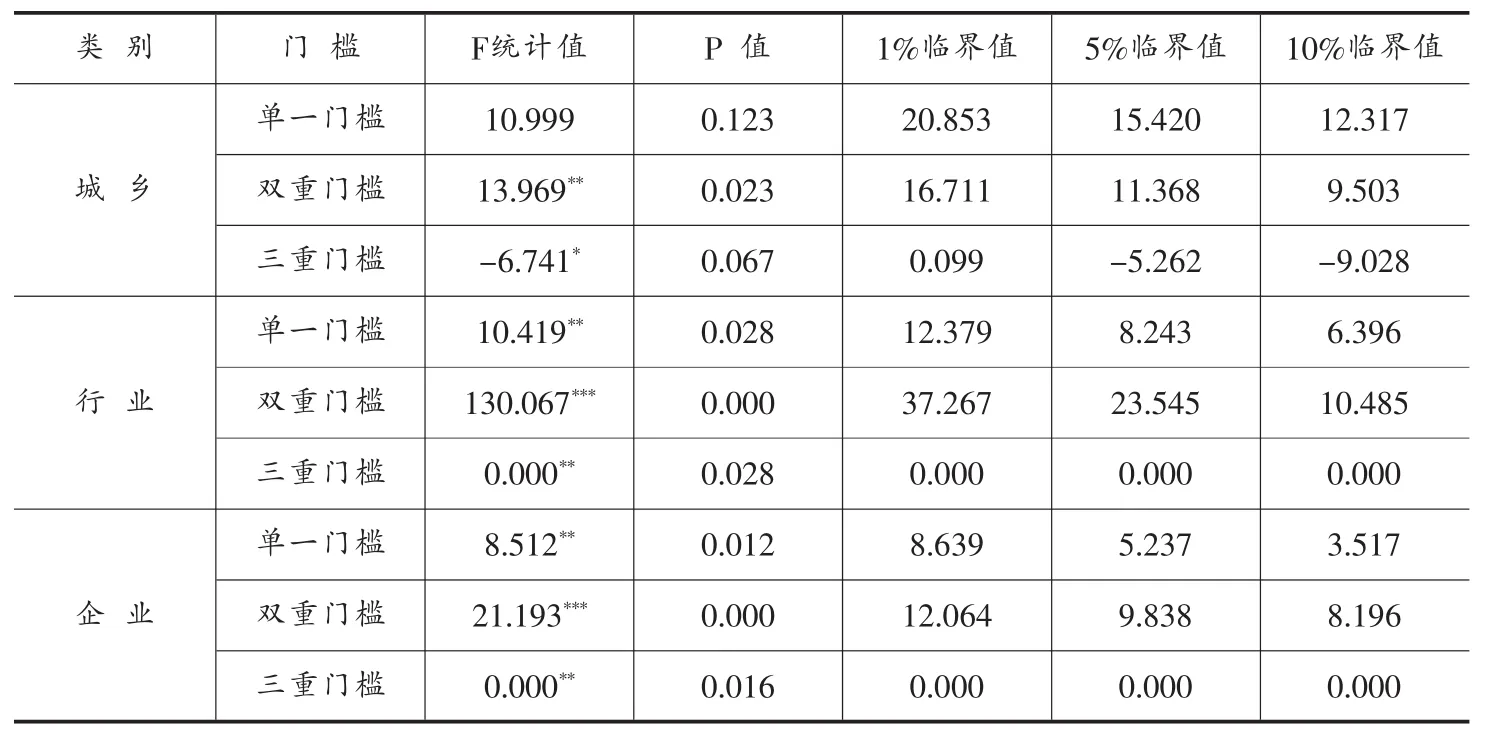

1.门槛效应检验。参照Hansen的思路,将金融发展作为门槛变量,进行门槛效应检验。从表3中可以看出,城乡收入分配差距的单一门槛未通过检验,而门槛模型是递进检验,即使双重、三重门槛能通过检验,也并无实际意义,故可认为样本期内,我国金融发展与城乡收入分配差距不存在非线性关系。行业和企业收入分配差距的单一门槛在5%的显著性水平上通过检验,在1%的显著性水平上通过双重门槛检验,并且在5%的显著性水平上通过三重门槛检验,这充分说明了金融发展与行业、企业收入分配差距之间存在非线性的关系。

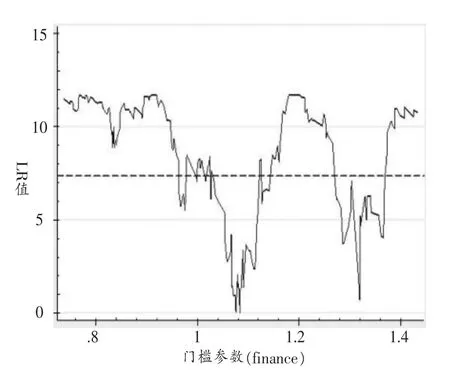

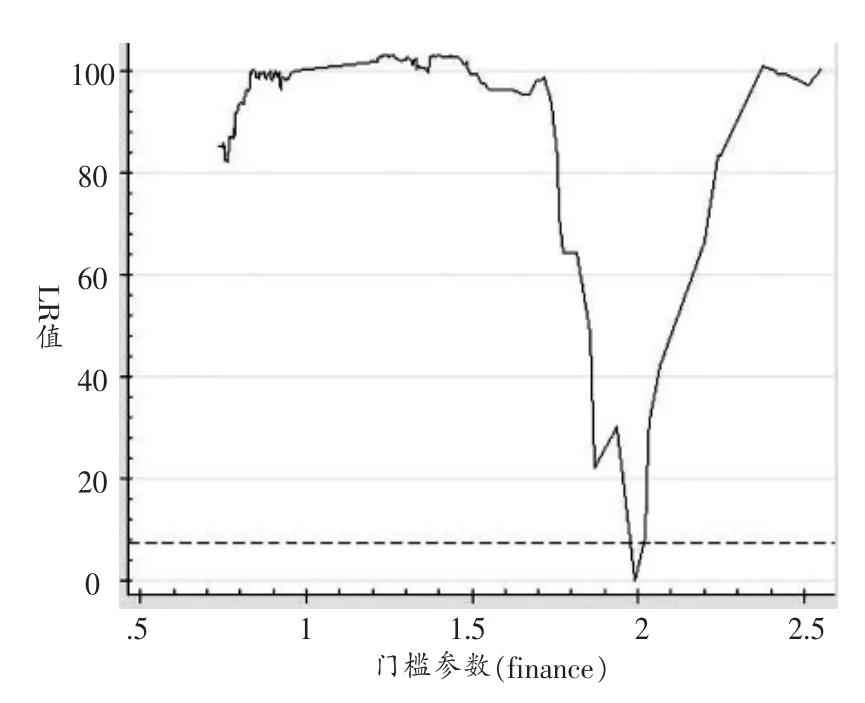

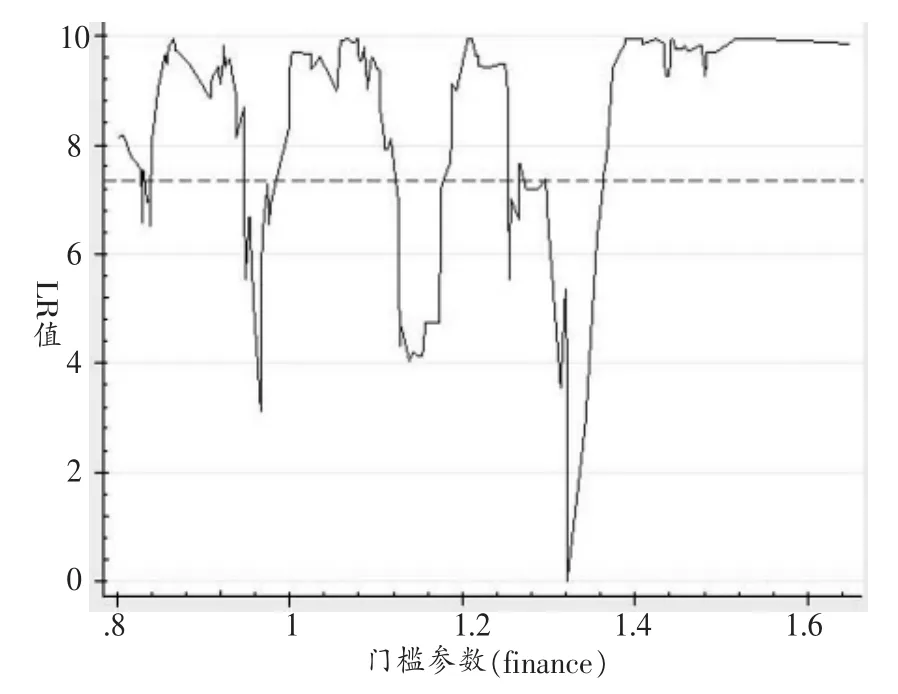

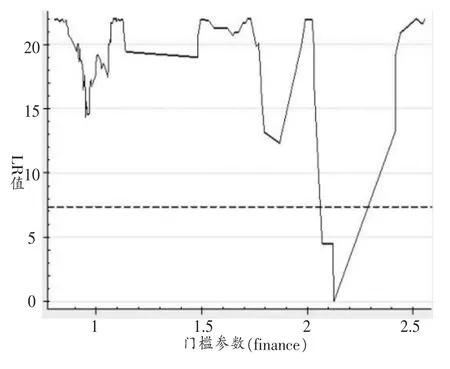

借助似然比函数图,可更加清晰地认识门槛值的估计和置信区间的构造过程。根据Bootstrap反复抽样,可以得到行业第一个门槛值为1.084,在此基础上,用同样的方法得到行业第二个门槛值为1.990。同样地,企业第一个门槛值为1.321,第二个门槛值为2.125。

表2 变量统计性描述

图1 城乡、行业、企业泰尔指数与金融发展的灰色关联系数

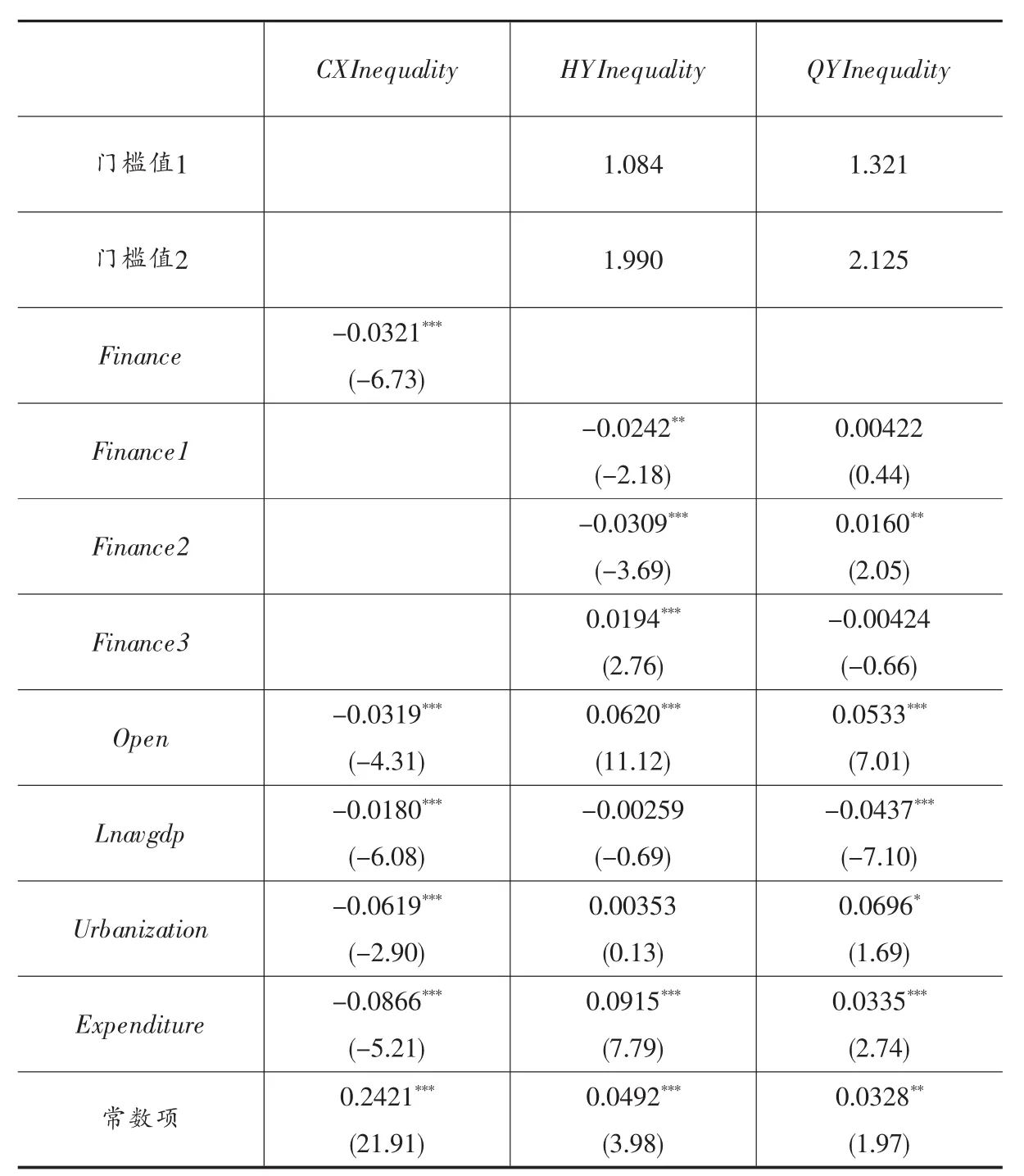

2.模型估计。根据前文所述,在选定的样本期内,金融发展与城乡收入分配差距并不存在非线性关系,本文尝试用线性模型进行估计。由于存在固定效应与随机效应两种之分,进一步地,本文对其进行了Hausman检验,结果显示Hausman检验的P值等于0,拒绝原假设,即模型的截距项是固定效应,故采用固定效应模型。行业的三重门槛估计值为1.286,处于单一门槛估计值95%置信区间内,可认为存在双重门槛效应。企业的三重门槛估计值为1.493,跟单一门槛估计值差距不大,也可认为存在双重门槛效应。估计结果如表4所示。

(四)金融发展对城乡收入分配的影响

模型的估计结果显示,金融发展对城乡收入分配差距具有负向作用,即金融发展水平越高,城乡收入分配差距越小(城乡泰尔指数越小),且在1%的水平上通过显著性检验。系数为-0.0321,即金融发展提高1%,城乡收入差距将减少0.03%。但这一绝对值不是很大,说明我国金融发展未能有效缩小城乡收入分配差距。以2015年的数据为例,全国31个省市中,除青海、西藏、甘肃、云南、贵州、陕西等几个省份外,其他省市的金融相关率和城乡泰尔指数的关系基本符合这一结论。而这几个省市均地处西部地区,农村人口普遍较城镇人口多,但城镇人均可支配收入对农村人均可支配收入的绝对被数差距,较东、中部地区又相对较大。同时,国家对这些地区的金融扶持力度比较大,但其创造出的GDP较东、中部地区小。因而造成了这几个省市的金融发展程度高、城乡收入分配差距大的特殊情况。这一结果与国外学者(Clarke等)[3]的研究一致,但和国内大多数学者的研究结论相异。主要原因在于:一是样本区间不同,之前国内学者的研究样本时间截点较早,未包括最近几年我国金融发展对城乡收入分配差距作用的相关数据;二是发展阶段不同,学者通常认为金融发展对城乡收入分配差距的影响分为几个阶段,比如影响不显著阶段、正向阶段、负向阶段等,如果说之前金融发展对城乡收入分配差距有正向影响,那么近年来,我国金融发展对城乡收入分配差距,可能已经步入负向影响阶段。总的来说,样本期内,我国金融发展缩小城乡收入分配差距的效果有限。

表3 门槛值估计结果

图2 行业第一门槛值的估计值和置信区间

图3 行业第二门槛值的估计值和置信区间

图4 企业第一门槛值估计值和置信区间

图5 企业第二门槛值估计值和置信区间

表4 模型估计结果

选定的四个控制变量,均在1%的显著性水平上通过检验,且系数均为负数。这说明,对外经济程度越高、人均GDP越大、城镇化水平越高、政府财政支出水平越大,城乡收入分配差距越小。

(五)金融发展对行业收入分配的影响

金融发展对行业收入分配存在双重门槛效应,两个门槛值1.084和1.990,将金融发展对行业收入分配分为三个区间。第一个区间是金融发展低水平(低于门槛值1.084),金融发展对行业收入分配差距的影响为负,即金融发展水平越高,行业收入差距越小。第二个区间是金融发展中等水平(介于门槛值1.084至1.990之间),金融发展对行业收入分配差距的影响也为负,但影响程度较第一个区间大。第三个区间是金融发展高水平(高于门槛值1.990),此时金融发展将加大行业收入分配差距。2014年,全国31个省市中,仅有北京、上海的金融相关率超过1.990,也即金融发展对行业收入分配的正影响在这两个城市较为显著。在其他省市则表现为金融发展有利于减小行业收入分配差距。

关于控制变量,外贸依存度对行业收入分配差距存在正向影响,即地区外贸依存度越大,行业收入分配差距越大,这也说明我国在推动对外开放的同时,也加大了行业收入分配差距。政府财政支出水平对行业收入分配差距的影响也为正,政府财政支出水平越高,行业收入分配差距越大,这可能与政府财政支出的流向有关。人均GDP和城镇化水平对行业收入分配的影响不显著。

(六)金融发展对企业收入分配的影响

金融发展对企业收入分配存在双重门槛效应,两个门槛值为1.321和2.125,将金融发展分为三个区间。但第一个和第三个区间内,金融发展均未通过显著性检验,只有介于门槛值1.321与2.125之间的金融发展,才在5%的显著性水平上通过检验。反映金融发展的金融相关率介于这一数值的省市包括上海、青海、西藏、甘肃、海南、浙江、宁夏、天津、云南、新疆、重庆、山西、贵州等13个省市,这些省市的金融发展对企业收入分配差距具有正面影响,即金融发展程度越高,不同性质的企业收入分配差距越大。从这13个省市可发现:一是金融发展对企业收入分配的影响不存在明显的地域差异,既有东部发达省市,又有中西部不发达城省市;二是金融发展对企业收入分配的绝对影响程度较小,金融发展每提高1%,企业收入分配差距仅扩大0.016%。

控制变量方面,外贸依存度对企业收入分配差距有正向影响,一个地区的对外经济发展水平越高,企业收入分配差距越大。人均GDP对企业收入分配差距存在负向影响,人均GDP越高,企业收入分配差距越小。城镇化水平会加剧企业收入分配差距,高城镇化水平意味着该地区企业收入分配差距大。政府财政支出水平也会扩大企业收入分配差距,这与政府财政支出的资金流向有关。

四、小 结

基于我国31个省区市的面板数据,在选定样本区间内,通过对设定模型进行检验,得出如下结论:

第一,金融发展有利于缩小城乡收入分配差距。之前研究结果大多证明我国金融发展将扩大收入分配差距,或两者存在倒U型关系,但在本文选定的样本区间内,城乡收入差距随金融发展而减小。这说明,近年来我国通过发展金融以缩小城乡收入差距的效果初步显现。但同时也应认识到,这种缩小的影响有限,且主要是东部、中部地区的省市明显,西部省市的结果并不明显。

第二,金融发展对行业收入分配存在U型影响趋势。当金融相关率低于1.990时,金融发展会不同程度地缩小行业收入差距;当金融相关率大于1.990时,金融发展将拉大行业收入差距,只有北京、上海表现出这种影响。作为政治经济中心,这两个地区的行业分布有其特殊性。总的来说,我国金融发展对行业收入分配差距具有缩小的作用。

第三,金融发展加大了企业收入分配差距。在金融发展通过显著性检验的区间内,企业收入分配差距随金融发展而扩大。尽管影响程度不大,但至少说明,我国信贷资金的分配仍不利于非国有企业,在这一层面尚未形成非私营与私营企业的公平竞争机制。此外,金融发展对企业收入分配的影响不存在明显的地域差异。

总的来说,金融发展对收入分配差距具有抑制作用,近年来的政策效果初步显现。但仍有几个问题需要注意:一是西部省市的城乡收入分配与金融发展的不一致性,这些地方的金融相关率在全国范围内并不低,但其产出效率较低,导致收入分配也不均衡;二是诸如北京、上海等市,其金融发展水平较高,收入绝对水平较中西部也高,但内部相对收入差距较大;三是信贷资金分配不均衡,私营企业需要信贷资金,但信贷资金却往往向非私营企业倾斜,造成资金错配。

因此,本文提出建议如下:第一,加快发展金融市场,发挥金融发展对收入分配差距的抑制作用。第二,提高西部省市金融发展的效率,即提高金融发展对产出的效率,从而提高西部省市的绝对收入水平与相对收入差距。第三,调节特殊省市内部的收入分配差距,通过税收、转移支付等方式,调节该类地区的过高收入,增加低收入者收入。第四,引导信贷资金向私营企业流动,纠正资金错配现象。

注释:

①其中黑龙江数据用全国的人均水平替代,2004年吉林、上海、广东和四川的人口数在wind数据库中缺失,从前瞻网补充完整。

②其中西藏城镇私营单位就业人员平均工资缺失,用其周边四川、云南、青海和新疆的算数平均值代替。