观品社教学评优窥学生心路历程

赵庆国

2018年4月19日,我在史家小学参加了“北京市小学品社学科评优观摩学习活动,开阔视野,收获颇丰,感慨万千。密云区于老师执教的 《识别包装上的信息》别开生面地让学生组与组之间进行pk比赛,必答题抢答题开放题三轮闯关,整堂课充满了童真快乐幸福。延庆区老师执教的《大家的事情》课前师生实地调研,绘画表演朗读讨论再现情景故事。板书设计:一条龙舟满载大家驶入充满爱心的新时代。西城区赵虎老师执教的《出神入化的书画艺术》师生互动诗书画印以形传神,彰显意境之美。教师书法岁寒三友名画鉴赏,引领学生感受到了中国书画艺术的博大精深美轮美奂。平谷区老师执教的《辉煌的电影艺术》以视觉游戏导入,小组合作学习、有奖问答、体验活动等,呈现了电影的发明、发展、繁荣、多彩缤纷的电影视觉盛宴……观摩学习之后,静下心来还是有几点思考呈现给大家。

一、要珍惜学生的瞬间灵动

一节精心打磨的课,一节高水平的课,或者是高水平老师执教的课必然使学生们产生思想碰撞的火花,激起学生的瞬间灵动。只是学生的这种灵动大概率超出了教学设计范畴,出乎教师教学步骤之外。正所谓水无常形兵无常势,关键看我们老师第一时间如何把握。经验丰富的老师能够瞬间做到因势利导,使教学效果再上新台阶。

二、要不忘初心做到形散神不散

课改到今天,大多数公开课定然是信息化技术手段贯穿始终,声光电画齐上阵,师生互动全员参与,全体学生动脑动手动口,小组合作、小组比赛、小组探究、小组展演,有奖问答、必答抢答、集体闯关,课前调研准备,课上电脑统计……教学手段新颖称奇丰富多样,课堂充满童心童趣,气氛欢快娱乐到底。极大地吸引学生学习,丰富了学生的认知也开阔了学生的视野。但是我们要明白技术和手段是为课堂学习服务的,而不是相反。警惕多样的技术和手段喧宾夺主,以至于我们出发的太久而忘了初心。

如《识别包装上的信息》一课,老师组织学生进行小组与小组比赛形式完成学习:介绍比赛规则,第一关超市选择商品,第二关根据课前调查问卷和资料盒完成必答题和抢答题,第三关小组讨论选购商品优先关注哪些信息完成开放题,情景再现环环相扣,很好地完成了学习任务。但是学生们好像更在意是哪一个小组获胜,以至于集体发声老师记错了分数,强烈地要求老师进行更正。似乎今天学生们不是来学习的,而是来比赛的,学习了什么感悟了什么不重要,比赛得了第几名很重要。还有其他几节课上使用的讨论时间计时器真的没有必要使用。小学生在讨论问题时已经不专心了,小脑袋里多了一个计时器,在最后一分钟学生们不再讨论发言,而是静静地等待聆听计时器发出的铃声。当然瑕不掩瑜。我想说的是一节好的品社课应当像一篇优美的散文,做到形散神不散,做到不忘初心。

三、要追求学生的怦然心动

我们是小学品社学科,区别于其他学科,更应当引领学生追求至真、至善、至美。当然不是每一节课。我们应当在有的课上触及学生心灵深处,追寻真善美,使学生怦然心动。

1978年我上小学五年级时,教语文的崔老师带领我们学习课文《金色的鱼钩》,讲的是红军过水草地,一位上了年纪炊事班长照顾三名伤病员的感人故事。老班长把缝衣针烧成鱼钩,宿营后钓鱼挖野菜熬鱼汤给伤病员吃,自己一口不吃,而是偷偷地吃伤病员吐出的鱼骨头鱼刺,最后在出草地时饿死了。崔老师在读课文时突然哽咽了,流泪了,她读不下去了。那一刻,全班安静极了。连再调皮的个别男生也严肃起来。大家深深地被老班长的牺牲精神所感动,许多女生眼圈红了,流泪了。四十多年过去了,我还清楚地记得这感人的一幕,记得从市里赶来、带着饭盒教我们语文数学的崔老师。

如《出神入化的书画艺术》一课,赵虎老师当堂用毛笔书写“出神入化的”五个板书大字时,字体挺拔飘逸苍劲有力。学生们由衷地发出赞叹声,并自发地鼓起掌来。这何尝不是为我们的国粹艺术所倾倒折服而怦然心动?我觉得在品社课堂上应当追求做到:众里寻他千百度,暮然回首,那人却在,灯火阑珊处。

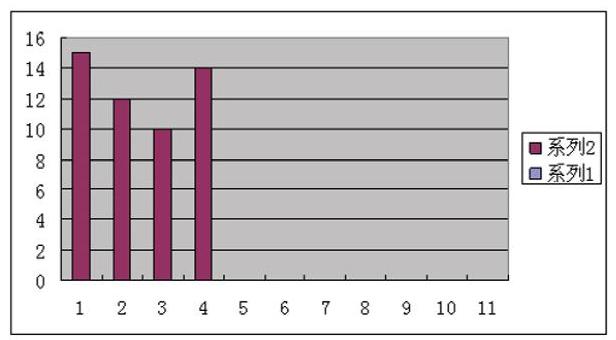

补充材料:笔者当班主任时曾布置全班学生利用假期時间观看电影《雷锋》,问电影的哪些情节使你感动?或不感动?调查结果发人深思。

系列1:不感动

系列2:深深感动

1.雷锋冒雨送老大娘和小孩去苏家屯,都不让人家说一声谢谢,来回走了几十里泥路。

2.雷锋牺牲休息时间到工地义务劳动,大太阳底下搬砖整整干了大半天。

3.雷锋每月津贴就6元钱,平时舍不得花一分钱,可听说战友母亲病了就马上写信并寄去20元钱。

4.雷锋穿的袜子补了又补,舍不得买新的,可是给受灾的人民公社捐赠了100元钱。

在这里我们看到了追求真、善、美是全人类的价值追求,也当然是小学生们的天性追求。小学品德与社会学科教学义不容辞!

老子云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”由于学生是认知主体、是意义的主动建构者,所以要把学生对知识的意义建构作为整个学习过程的最终目的。学习过程中的一切活动都要从属于这一中心,都要有利于完成和深化对所学知识的意义建构。在进行教学目标分析的基础上选出当前所学知识中的基本概念、基本原理、基本方法和基本过程作为当前所学知识的“主题”,然后再围绕这个主题进行意义建构。真正做到:内化于心,外化于行。所以我们要密切关注思考学生的心路历程。

作为仅执教两年小学品德与社会学科的老教师,所思所想所感所言基于自己几十年从教经历的反思,以及对教学的理解和对学生的关注,一家之言姑且算是抛砖引玉吧。