“学院派”青年美术家美术创作现状与团结引导

宗媛

所谓“学院派”,是指受过正规且完整的学校教育和学术训练,学术研究上有师承的群体。从美术领域角度来讲,“学院派”是指符合传统标准,或合乎官方美术学院基本训练下标准的美术家群体。当代中国美术创作群体中,“学院派”几乎是规范、学术与创新的代名词,“学院派”绘画成为衡量艺术家的重要品评标准。无论是在主流的美术研究机构,还是在艺术品的市场,“学院派”画家成为一支引领当代绘画发展的重要力量。其中青年美术家更是以观念新颖、学术规范、基本功扎实、个性化面貌突出等特点成为引领中国当代绘画潮流的风向标。

一、“学院派”绘画的缘起与发展

百年以前,伴随着中国封建统治的没落与外敌的入侵,中国文化发展的自我封闭状态被逐渐打破,从而开始了“被动接受并进而主动崇尚”西方文化的转变历程,西式学堂全面兴起,大量的西方文化在中国开始被接受,美术院校也如雨后春笋般在中华大地上出现。学院“Academy”一词最初含正规、不走邪路的意思。在新文化运动和西化思潮的激励之下,西式美术教育以西画的观念和技法来改造中国绘画创作,最初开设西画教学的美术院校成为教学的重心、主体。

美术院校的出现标志着绘画的“学院派”诞生,20世纪30年代留洋归来的以林风眠、徐悲鸿为代表的画家,大多以引进西画、融合中西、改造传统为发展中国美术的基本思路。他们以旺盛的才华和饱满的责任感,积极引进西方绘画的观念和形式,致力于中西绘画融合创新的尝试,改变了画坛的陈旧单调局面,丰富了中国绘画的表现形式。但是,形形色色的外来绘画形态,不仅使中国绘画主流地位受到挑战,而且以其“逼真”“科学”或“新奇”,迅速改造着中国人的审美。传统的民族绘画形式日益处于外来新绘画的挤压中,美术院校中的中国绘画专业在西潮冲击之下力求自保,举步维艰,越来越多的人,尤其是年轻人对传统中国绘画怀疑、疏远以至不屑一顾。彼时“学院派”绘画的主张是以西方绘画来改造中国绘画,“学院派”的画家大多以西画基础作为自己艺术探索的出发点,或以西画观念为基本框架,而对传统中国绘画的深层内涵较少研究和体会。历史已经证明,任何一种对传统的简单化的全盘肯定与否定,都对中国美术的发展没有好处。“在近现代中国,每一次运动的起伏折腾都要将传统作为靶子批判一通,而每一次对传统的全盘否定都没有给中国美术带来真正健康的繁荣。这个教训,无疑值得我们深思。”[1]

在西方思潮冲击下,究竟应该如何来认识和推进原有的民族文化?究竟什么是民族艺术的现代化之路?20世纪中国美术领域的矛盾和冲突,是以美术学院阵地为中心展开的,不同的观念流派在这里交互并存,不同的主张在这里短兵相接,激荡起伏。中国的美术学院发展经历了丰富多彩、复杂深刻的历史过程。“学院派”美术以及美术学院教育制度,自它诞生伊始,就再没有从美术史中消失过。不论兴衰荣辱,美术学院以及“学院派”美术本身都已经成为时代精神的一部分,深刻地影响着当时社会中关于艺术的方方面面。

二、“学院派”青年美术家群体创作现状

如果说改革开放以来,“学院派”美术已经从偏重“西化”逐步走上重视传统的文化自觉,那么今天,“学院派”已经从文化自觉迈向了文化自信。当下,青年美术家创作群体中“学院派”依然占据主导力量,他们的作品无论是从时代性、学术性,还是从多元性、创新性,都引领着当代美術的创作风尚。他们的创作面貌更趋于多元化,既有对传统艺术的继承发扬,也有对新语言、新材料、新课题的不懈探索,他们不断开创着中国当代美术新的可能。

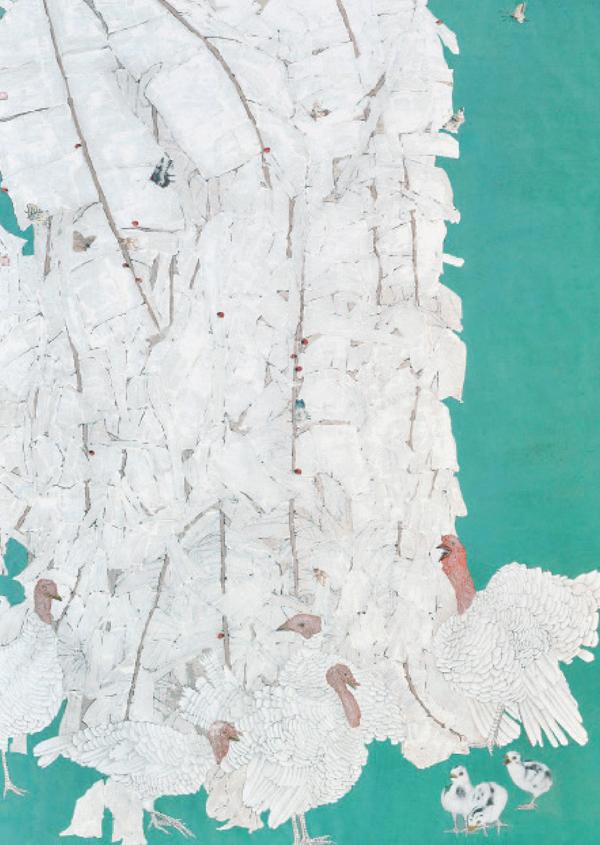

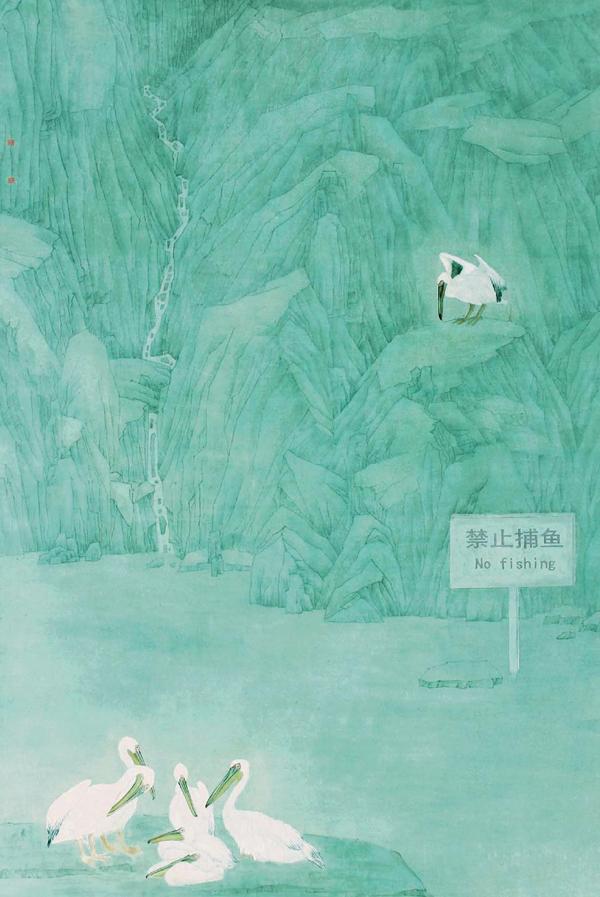

当代的“学院派”青年美术家有着良好的学术研究环境和深厚的文化涵养,艺术历程完整,师承关系清晰,创新能力强,作品水准高。在近年的全国美术作品展览、全国青年美术作品展览和国家艺术基金青年美术创作资助项目中,“学院派”青年美术家都有出色的表现,在他们的创作中闪现着敢于创新的勇气、敏捷活跃的思维和丰富多样的表现形式,反映了当代青年美术家的新思想、新成就、新特点,为中国当代美术的发展注入了新鲜的血液。当然,也不可否认“学院派”青年美术家创作中存在一些问题。诸如近亲繁殖的现象非常普遍,学生和老师的面貌拉不开;作品偏重小资情调,缺少正大气象和民族精神;作品脱离生活,脱离自然,反复堆砌,缺少情感的表达。这些现象仅就中国画而言:有空洞的大尺幅、满构图,过分强调视觉“冲击力”的山水画;颓废、消极,以丑为美的变形人物画;制作、描摹为主,毫无写意精神的花乌画等,这些以变异求发展、以狂怪求个性、盲目追风逐尚的现象值得我们警醒。

在全球化的共同语境中,“学院派”的青年美术家以开放、多元的姿态给当代美术的发展带来了全新的希望和广阔的空间,关于美术的民族性问题似乎可以在这样一种开放的语境中得到进一步的完善。“学院派”的青年美术家作品的创新精神、创作热情和对社会的人文关怀,反映了当代中国美术的新发展、新高度和新特点。

三、团结引导青年美术家创作,培养青年美术家的正大气象和民族担当

蔡元培曾经提出“以文学美术之涵养,代旧教之祈祷”[2]。今天的美术学院虽然不再只是以培养从事纯艺术创作的自由艺术家为最高目标,而是将美术教育转向了与生活实际联系更为紧密的实用美术范畴,美术学院的教学开始更多地与社会需求相联系,但是,“学院派”青年美术家在当代的美术创作中仍是一支重要的力量,仍然担负着弘扬民族精神和时代精神的重要任务。他们具有广阔的视野和开放的思想,他们的艺术创作反映时代、反映人民、反映家国情怀,一定程度上代表着时代精神和中国气派。因此,如何团结并引导他们的艺术创作,培养他们的民族担当和正大气象仍具有十分积极的现实意义。

今天,一种更深层更难摆脱的迷茫在艺术界悄悄袭来,民族艺术迎来了西方现代艺术更深层次的逼迫和挤压:形形色色的西方现代艺术随着新媒体时代的到来迅速涌入,拍卖市场的天价当代艺术品令人眼花缭乱,一些青年美术家盲目跟风,有失去自我价值的危险。正确引领青年美术家创作是当前文化建设中一项迫在眉睫的任务。“学院派”青年美术家可以通过课堂、讲座、论坛、展览等手段进行正确的导向学习,培养社会责任感和历史使命感;坚定文化自信,从优秀的传统文化中汲取艺术营养;追求艺术创新,追求学术进步。这一方面是对民族文化的热爱信仰,另一方面是对社会时代的普遍责任。时代在进步,时代审美在不断变化,青年美术家要保持清醒的头脑,不是人云亦云地去跟风,机械地、盲目地、刻意地去追随毫无内容的流行样式,而是要将个人的切身体验与社会责任、时代召唤彼此贯穿、融汇于一体,去创作无愧于时代的优秀作品。

这种基于学院教育而逐渐形成的“学院派”美术家群体,所坚持的艺术思想与实践,具有鲜明的特点和重要的历史地位。在当代,团结和引导“学院派”美术家群体的艺术创作显得尤为重要。尤其是青年美术家群体,要引导他们立足全国,放眼世界美术创作的学术前沿,注重学术品质与艺术民族性,以开放的视野和强烈的时代使命感投身于当前的文化建设,从而为实现中华民族伟大复兴而不懈努力。

参考文献

[1]潘公凯传统的命运[M]//浙江美术学院中国画六十五年杭州:浙江美术学院出版社,1993: 80

[2]蔡元培蔡元培全集:第2卷[M].杭州:浙江教育出版社,1998: 339