基于双极性电压激励信号的四电极电导率测量仪的设计

魏光华,赵学亮,李 康,孟庆佳,韩双宝,朱继良

(1.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,河北保定 071051;2.地质环境监测技术重点实验室,河北保定 071051)

0 引言

电导率是常规水质评价基本参数。常见电导率测量法有电极法、电磁法和超声波法,其中电极法具有电极结构尺寸小、测量电路简单、成本低的优点,因此应用广泛。传统电极法采用两电极测量,为提高测量精度、消除极化效应,国外厂商相继研制出四电极、七电极、八电极等测量产品,虽然国内一些科研院所已对多电极体系展开研究工作,但是国内仍以两电极为主。本文设计的电导率测量仪采用开放式四电极,其由两个电压电极和两个电流电极组成,通过分离电压测量和电流测量,避免两电极体系的极化效应,提高测量精度[1-2]。

1 测量原理

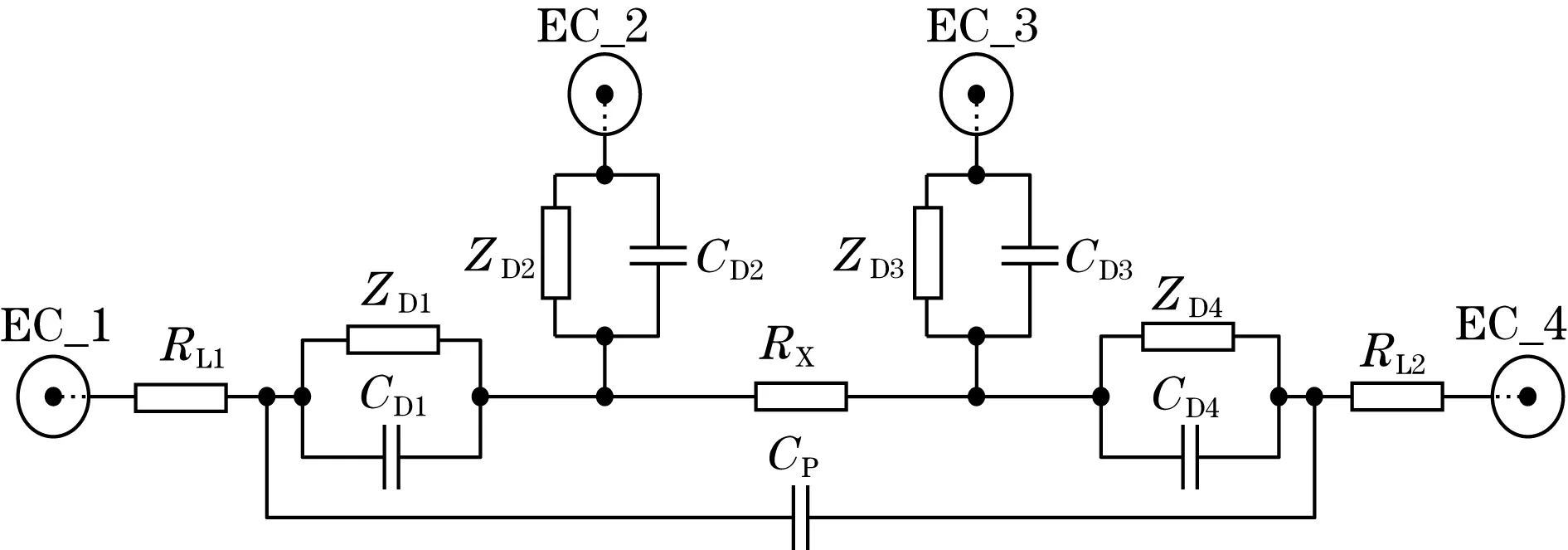

电极法测量溶液电导率时,溶液内部和电极之间形成一个复杂的电化学系统,如图1所示,在溶液和电极接触界面形成双电层电容CD和阻值很大的法拉第阻抗ZD,与整个溶液阻抗并联的溶液电解质电容CP,测量引线电阻RL,电流电极为EC_1、EC_4,电压电极为EC_2、EC_3[3]。两电极测量电导率溶液时,电压、电流电极公用一个电极,当电流流过电极时,必定存在一定的极化电压,造成测量误差,而四电极中利用运放的高输入阻抗特性控制EC_2和EC_3的电压值,可认为EC_2和EC_3电流为零,消除了极化带来的误差影响。

图1 四电极电导池等效电路图

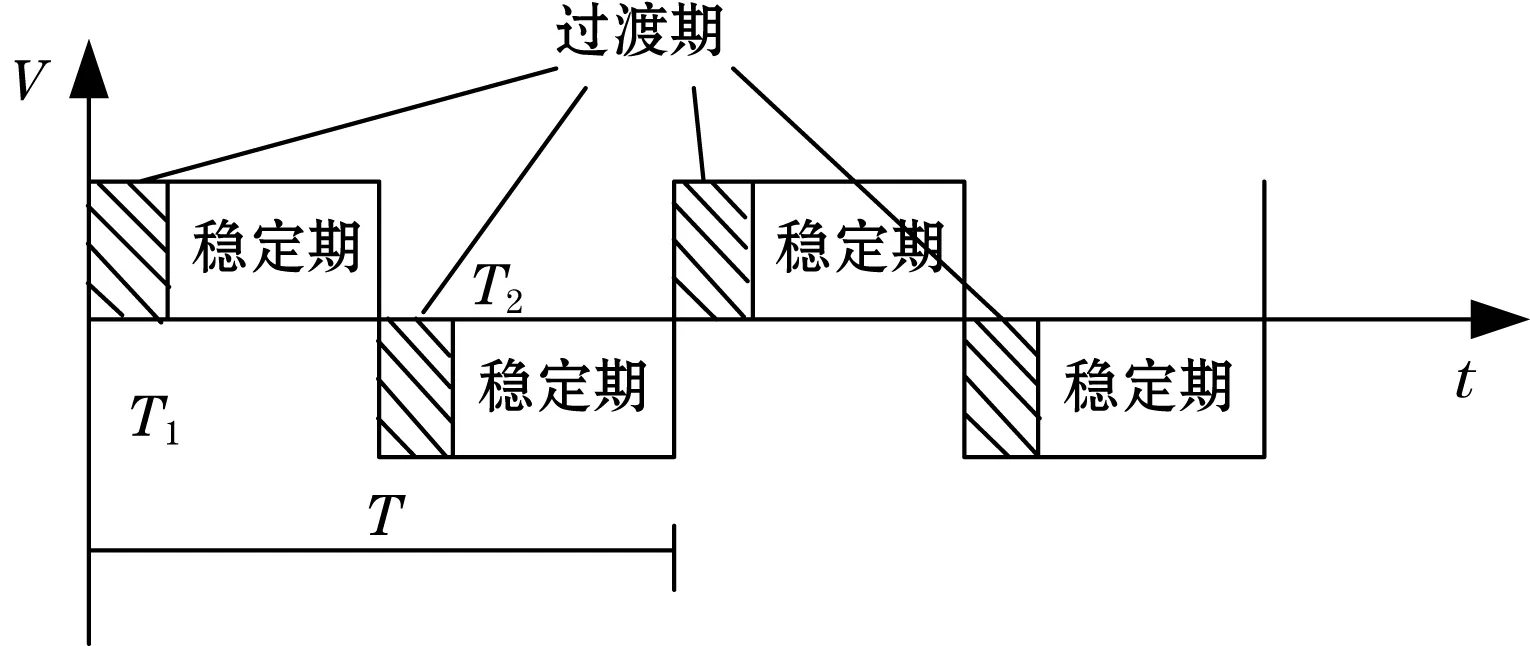

本文采用正负对称的双极性电压激励信号连续施加于电极上,如图2所示,激励信号正负周期幅值相同,选择合适的激励频率和幅值,可削弱极化的影响。程序中控制电压激励信号频率使其周期T远小于CD和RX的乘积,则在每个周期信号开始时刻,CP电容被迅速充电,电流出现尖峰,T1和T2时刻之后电压都施加到RX之上,波形平坦,可消除溶液电导中CP和CD电容影响,将溶液电导等效为纯电阻模型[4-5]。设计程序控制A/D采样时间,使其采样时间点位于每个周期的T1和T2之后的稳态时期,则相当于处理一个直流稳压信号,方便进行波形变换处理。

图2 电压激励信号图

2 硬件电路设计

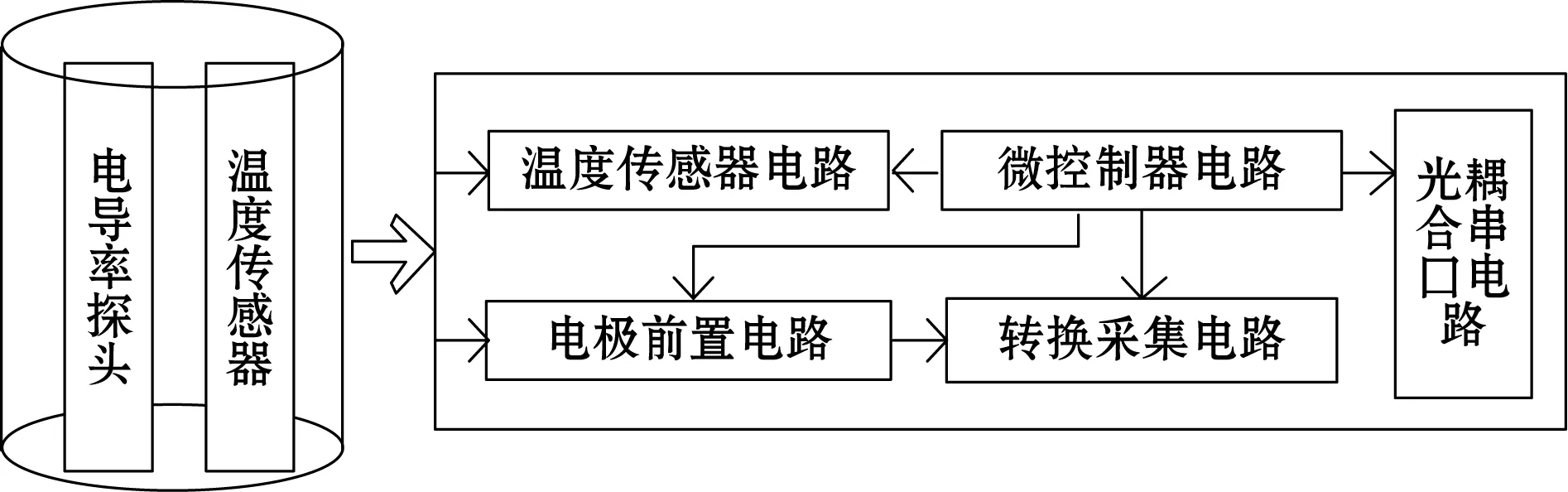

测量仪器硬件电路如图3所示,设计中选择低功耗STM32L4系列单片机作为控制核心,其内置12位AD采集器,温度传感器采用数字型温度传感器,通过IIC接口与微控制器连接,电极前置电路生成特定频率和幅值的双极性电压激励信号,通过模拟开关ADG708完成不同量程通道切换,转换采集电路将稳定期信号转换成为正极性直流电压信号,并进行滤波、输出阻抗变换,光耦合串口电路实现和主机RS232串口通信。

图3 系统结构图

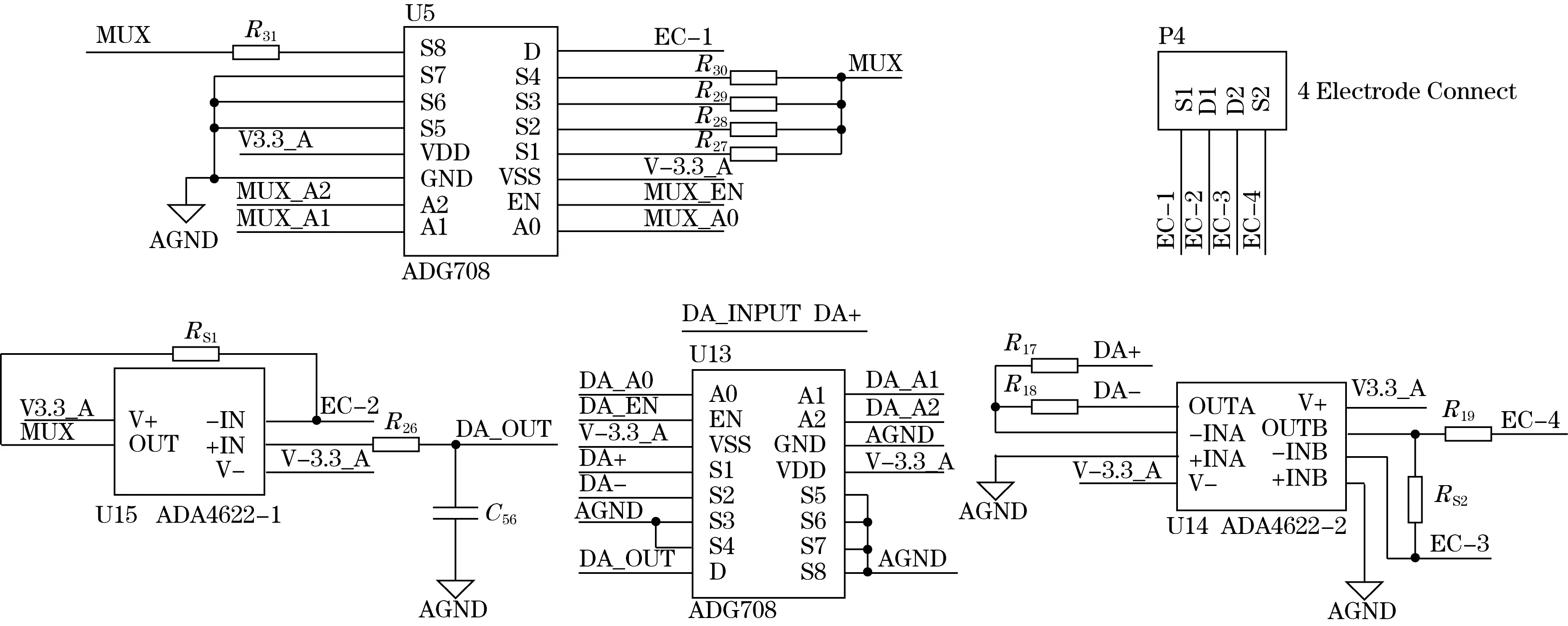

2.1 电极前置电路

电极前置电路如图4所示,EC_1和EC_4为电流电极,EC_2和EC_3为电压电极,ADA4622为低功耗、低偏置电流运算放大器,ADG708为多通道低导通电阻模拟开关,R27、R28、R29、R30、R31为采样电阻,DA_OUT为双极性电压激励信号,其正极性部分DA+由微控制器内置数模转换器产生,负极性部分DA-通过U14_1反相器产生,通过内置数模转换器控制信号幅度,DA_OUT信号频率通过切换模拟开关U13通道产生,设计信号幅度为50 mV,频率为1 kHz。

图4 四电极前置电路

U15正向输入端输入DA_OUT信号,反向输入端接EC_2电极,由运放虚短路性质知,EC_2信号跟随DA_OUT信号变化,EC_3电位通过U14_2实现虚地。针对溶液不同电导值,通过模拟开关U13选通不同采样电阻。测量时采集稳定期采样电阻和溶液电阻电压值,由比例关系得到溶液电阻值,进而得到溶液电导率。电路中RS1和RS2电阻为运放偏置电流提供通路,防止运放工作在非线性区域造成闩锁。

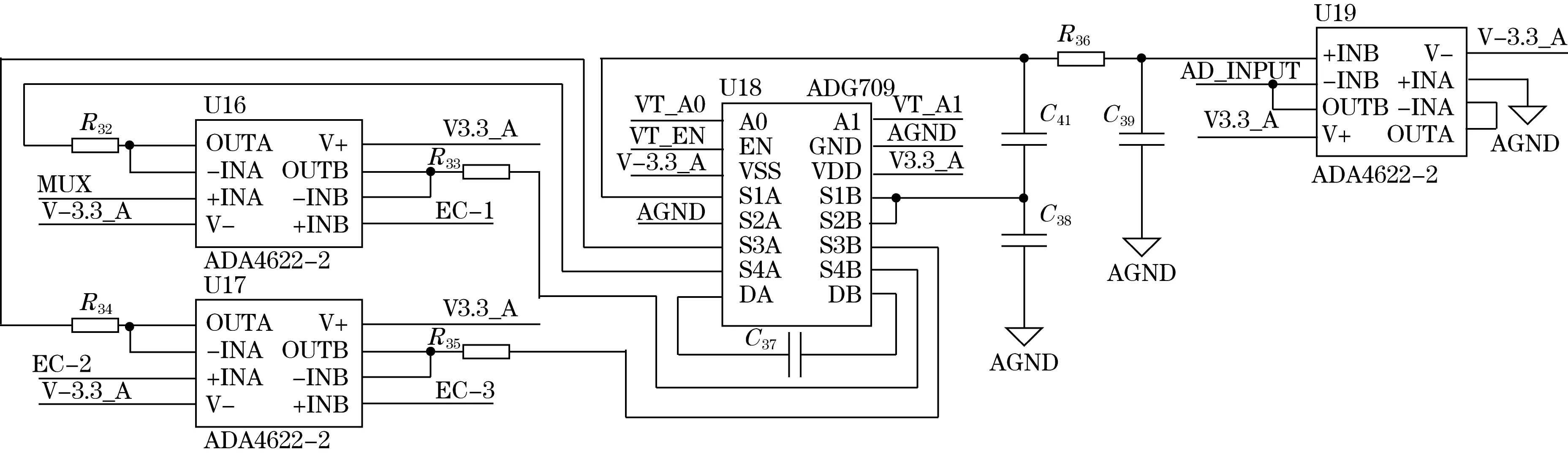

2.2 转换采集电路

如图5所示为减小测量误差提高精确度,利用U16和U15分别跟随采样电阻和电压电极电压值(EC_2与EC_3的电压值),将其稳定期内双极性信号转换成稳定正极性直流信号,实现微控制器内置模数转换器的采集。

图5 转换采集电路

举例说明:如需获得采样电阻电压值,按照一定的时序(见3.1)控制U18模拟开关各通道,通过电容C37完成电压极性的变化,利用C38和C41完成正负极性电压值的求和运算,经过RC滤波网络、电压跟随后,输出信号AN_INPUT至内置模数转换器。试验中发现采用差分电压采集方式可提高测量精度,克服地电位或外界的电磁干扰信号。

2.3 其余电路

电源电路在电导率测量过程中非常关键,由于双极性信号翻转时需要较大电流,所以需要较大值电流输出的电源系统以稳定测量过程。在处理频率小于100 kHz的信号时,模拟接地通常采用单点接地,如采用接地层连接方式,反而接地层成为共同阻抗,不但降低接地层的安装密度,并且干扰信号会混入模拟电路中,对模拟电路的接地处理对信号稳定性和精度影响很大,设计中采用单点接地[6]。

通过光耦合芯片连接PC上位机RS232接口,试验发现如果不进行电气隔离,则PC上位机中串口中的地信号噪声会混入测量电路中,造成波形不稳定。设计中采用光耦合隔离方法,可避免串口中共模噪声干扰[7]。

3 测量程序

3.1 激励信号产生与转换采集

双极性电压激励信号通过切换模拟开关U13得到,微控制器STM32L4芯片主频设定为80 MHz,设置定时器中断,使其控制模拟开关产生1 kHz的波形,1 Hz频率能满足电导率测量范围需要[8],为获得稳定期采样电阻电压和电极电压,在定时器中断中同时控制模拟开关U18。

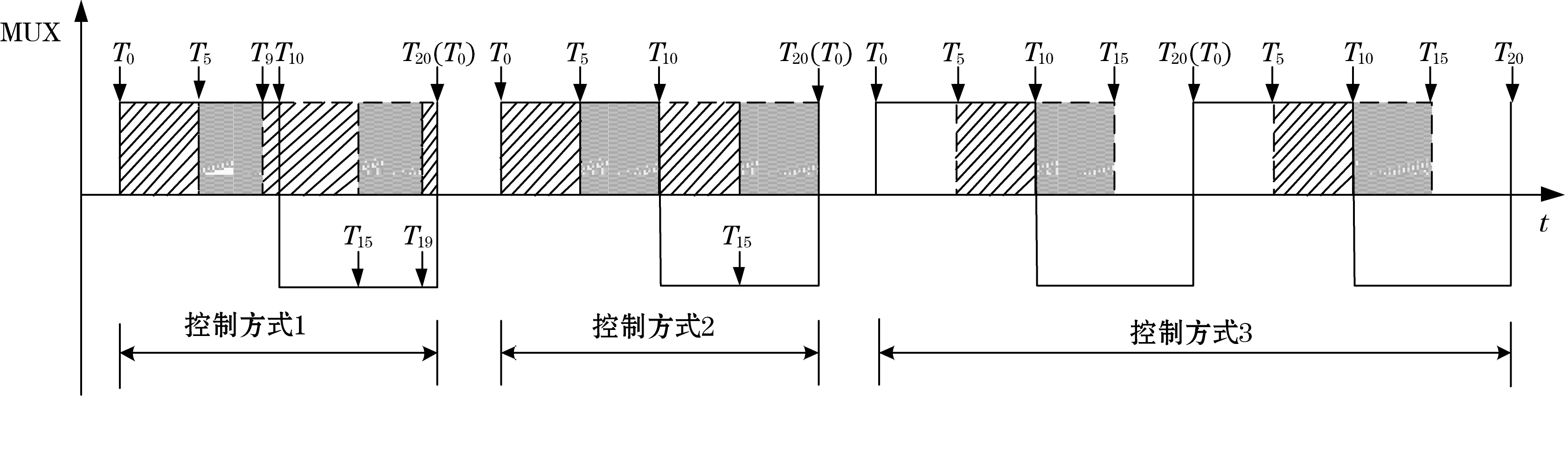

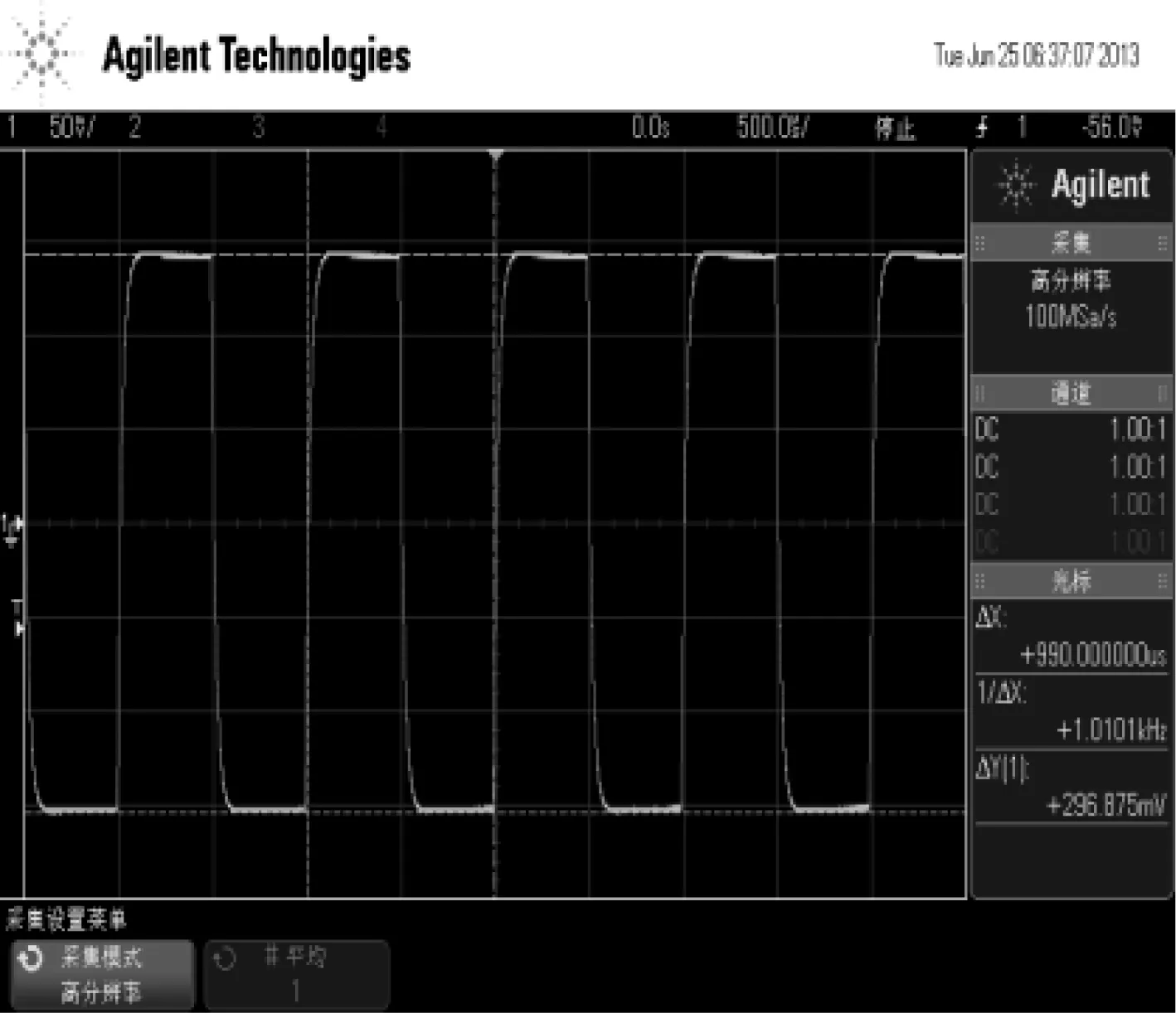

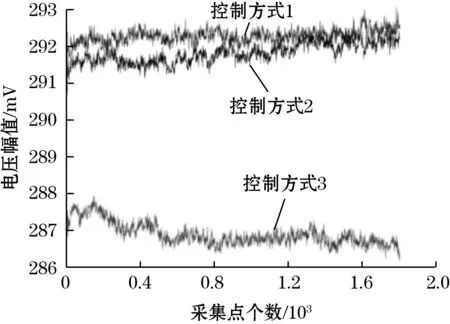

如图6所示,试验中对比3种U13和U18的转换采集控制时序,每种控制方式中T0、T10时间点为激励信号极性反转点,控制U13通道。图中条纹阴影表示电容C37充电,无条纹阴影表示C37放电,每种控制方式中依次向C38和C41放电。控制方式一中在激励电平极性翻转前T9、T19时间点开始对C37充电,在T5-T9,T15-T19时间内C37向电容C38、C41转移电荷放电,实现稳定期采样电阻电压或者电极电压的采样保持。控制方式2中减少了控制点,电平转换和充放电时刻部分重叠,控制方式3中采用2个周期进行了一个完整的充放电过程。试验中将电极放入电导率溶液中,通过示波器观测采样电阻稳定期变化幅度为296 mV,采集采样电阻在3种控制方式的结果,如图7所示,方式3与示波器观测值差距最大,而方式1最接近示波器观测值,且变化幅值小,方式2居中。由此可知转换采集电路中合理控制电容充电时间、充电间隔是电路的关键点,而采样电路电容泄漏电流、运放偏置电流,运放输出电流能力等都会影响仪器整体性能[9-10]。

图6 激励信号与转换采集时序图

图7 不同控制方式采样结果图

3.2 电导率测量流程

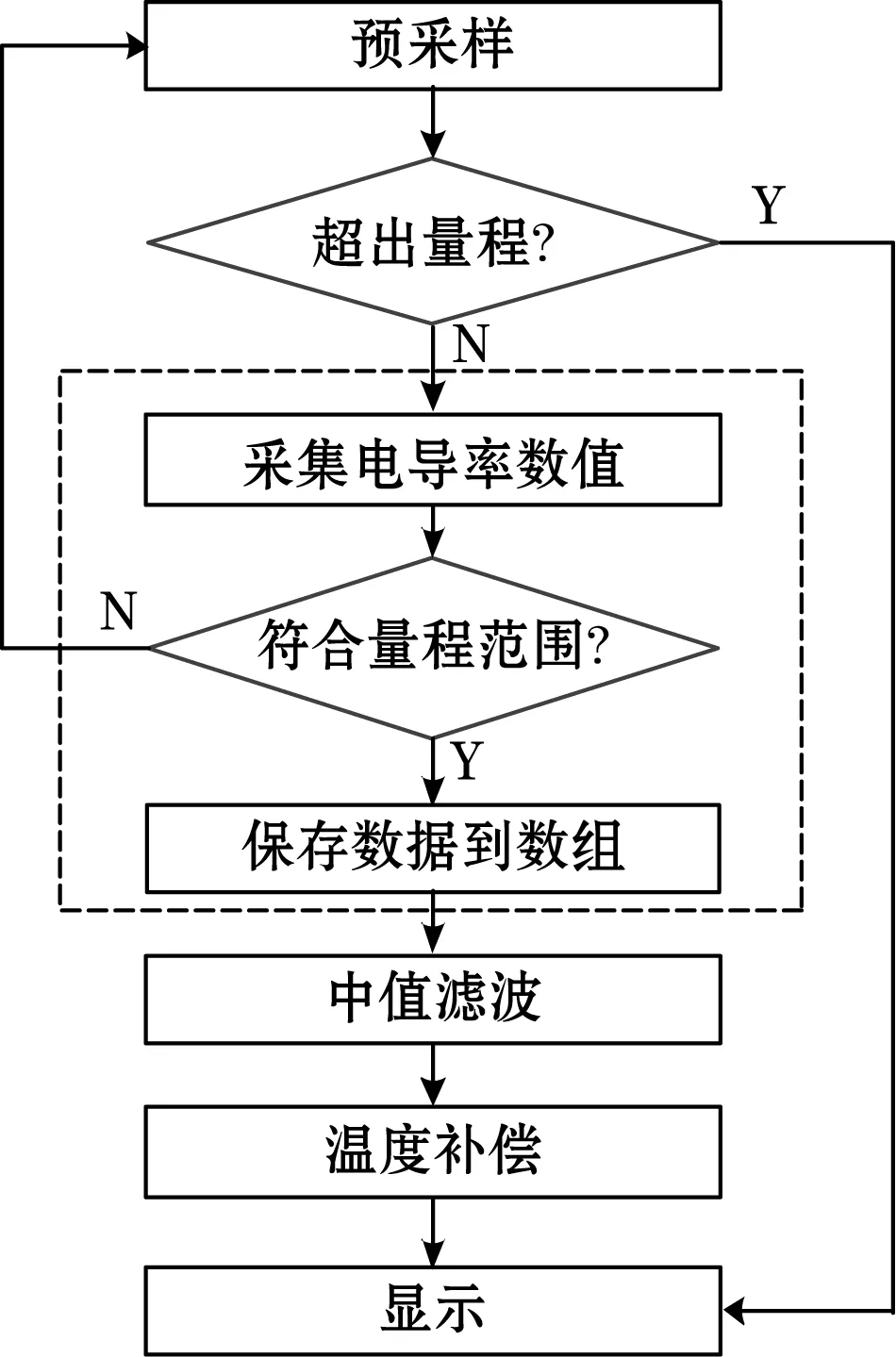

测量电路中为扩大测量范围采用模拟开关选择不同阻值采样电阻,模拟开关不是理想器件,内部存在一定的电感与电阻,不同通道有馈通效应,并且切换模拟开关时,通常是关断之后再打开选定通道,故模拟开关控制时会切断反馈电路,对运算的稳定性造成影响[11],试验中发现,模拟开关切换时会影响测量电路稳定性,为克服模拟开关存在的问题,程序中在测量前进行预采样,判断出溶液电导率范围,选择合适量程检测,测量流程图如图8所示。

每次测量前进行预采样选择合适的量程,可减少模拟开关的切换过程,提高系统稳定性和测量精度,测量时进行多次采集(虚线框内所示),对采集数据进行中值滤波,滤掉大幅值脉冲干扰和周期性干扰信号。由于温度直接影响溶液的电离度、离子迁移速率、溶解度等,对电导率影响很大,故需温度补偿,设定补偿系数为0.02,最终结果通过串口显示到终端。

图8 电导率测量流程图

4 测量数据

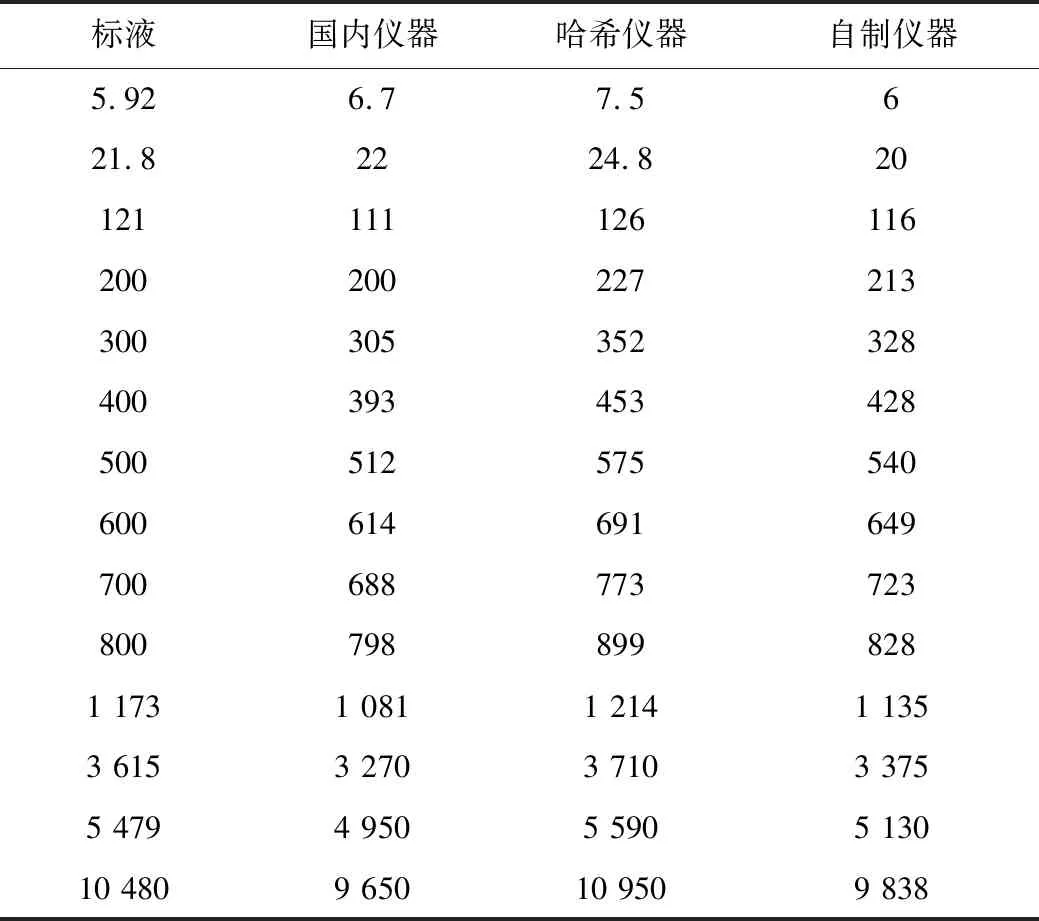

为对设计电路的准确性、稳定性进行测试,采用多种电导率标液,同时使用哈希sension156电导率仪和国内某型号电导率仪进行对比测试,测试结果如表1所示。一般测量前需进行电导率常数校准,为提高测量精度,校准溶液的选择通常基于被测溶液的测量范围,如果测量浓度跨度大则需多次校准,为简便对比过程,试验中不做多次校准,而通过测量数据线性度对比精度。

表1 标准溶液测量数据对比 μs/cm

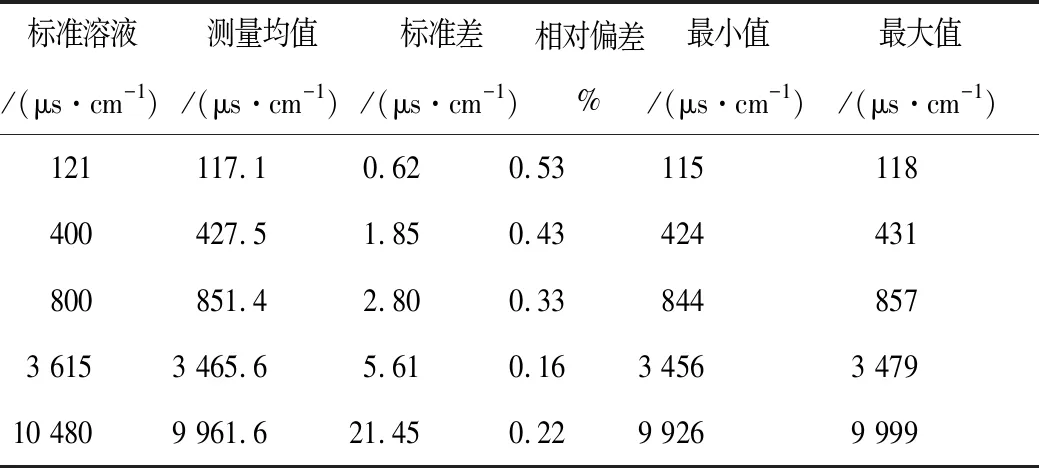

3种仪器的拟合度为0.999 78、0.999 74、0.999 85,线性关系良好,拟合斜率为0.913 71、1.036 07、0.933 37。电导率标液实际数值和标称数值两者存在一定误差,测量时需要搅动溶液消除电极上的空气泡。为进一步验证系统的可靠性,对121 μs/cm、400 μs/cm、800 μs/cm、3 615 μs/cm、104 800 μs/cm 5种标液进行30 min连续测量,结果如表2所示,可看出5次试验测量的标准差相对于测量平均值偏差很小,从最大值和最小值可看出系统经过长时间测量其结果不会有太大变化,具有良好的稳定性。表1中仪器测量数据和表2中有差别,这是因为电导率测量时重复性会受到温度、操作过程、搅拌时间等因素的影响。

5 结论

本电导率测量仪基于双极性电压激励方法和开放式四电极结构,避免了传统两电极结构的极化效应,通过设定合理的激励信号频率克服溶液中电容的影响,简化了后续电路的处理,电路结构具有一定的抗干扰能力,通过多组试验验证了仪器的可靠性和测试精度,但仍具有很多提升空间,对电导测试技术具有一定的借鉴意义。

表2 标准溶液稳定性测试