环境污染对劳动力就业的影响—来自环保问责制的证据

张 华

(1. 复旦大学 经济学院,上海 200433;2. 南京审计大学 商学院,江苏 南京 211815)

一、引 言

就业是最大的民生。十九大报告指出,坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业。从就业情况看,2000年以来,整体产业、第二产业和第三产业的从业人数基本上保持稳定的上升趋势,而第一产业的从业人数则不断下降,这体现了劳动力产业结构不断调整的过程,也是工业化和城市化的必然结果;失业方面,城镇登记失业人数不断攀升,而城镇登记失业率在2003年后基本围绕4.1%的水平线上下波动。总体而言,失业人数与就业总人数同步增长,未来需要谋求降低失业率的有效途径。由于劳动力就业直接关系到公众收入、社会稳定等重大民生和发展问题,因此,探索劳动力就业的影响因素进而寻求相应就业促进机制的研究方兴未艾。既有文献从教育、工资、户籍、人口结构等方面进行了相关研究,然而罕有文献着重考察环境污染对劳动力就业的影响。更为重要的是,对这一问题的回答有利于厘清环境污染的就业损失效应,为进一步评估环境污染的社会成本和设计最优的环境政策提供科学依据和参考。

理论上,环境污染通过生理健康、个体生产率、人力资本积累等途径对劳动力就业产生重要影响(Zivin 和 Neidell,2018)。既有文献(Chen 等,2013;Ebenstein 等,2017)发现,中国淮河以北地区因煤炭供暖政策导致总悬浮颗粒物(TSPs)和PM10的年平均浓度分别提高了184 ug/m3和41.7 ug/m3,这进一步导致北方居民的预期寿命分别减少了5.5年和3.1年。环境污染除了威胁居民的健康之外,还影响了广大社会公众经济生活的方方面面,包括对户外活动、消费出行、工作效率、情绪行为等都产生不利影响(郑思齐等,2016),甚至一度出现逃离“北上广”的现象(肖挺,2016)。随着环境污染对人们思维情绪和生理健康的影响,最终积羽沉舟,影响人们的就业状况,导致了个体劳动生产率的降低(魏下海等,2017),最终对劳动力供给产生冲击(李佳,2014)。

然而在计量上,准确识别环境污染与劳动力就业之间因果关系的最大挑战在于,如何较好地处理环境污染的内生性问题。这一问题来源于三个方面:一是遗漏变量问题,可能存在某些不可观测的遗漏变量同时影响环境污染与劳动力就业,即使采取面板数据并控制随时间不变的固体效应亦不能解决环境污染的内生性问题,从而导致污染的就业效应估计不一致。二是环境污染指标的测量误差问题(He等,2016)。既有文献(Ghanem和Zhang,2014)发现,地方政府为了减轻环境考核压力,并不是切实下工夫提高环境绩效,而是玩起了数据游戏。显然,环境污染的统计数据存在造假嫌疑将损害数据质量。同时,如果根据个体居住位置搜寻其最近监测点的污染数据,以此作为个体污染暴露水平将导致测量偏误(祁毓等,2014)。三是自选择问题(Aragón等,2017),人类具有自我保护意识,所以从业者对环境污染具有响应行为,即从业者可能根据自身的健康、收入等实际情况,逃离环境污染严重的地区,而选择环境质量更好的地区就业。因此,处理好环境污染的内生性问题是准确估计污染的就业效应的前提。

为了缓解环境污染与劳动力就业之间因果关系的内生性问题,本文以2005年底环保问责制政策引起的两控区(酸雨控制区和SO2污染控制区)城市与非两控区城市SO2排放的外生变化为契机,①为了强化地方政府污染减排的约束力,遏制日益严峻的环境污染形势,中央政府于2005年12月3日在《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》首次提出,把环境保护纳入领导班子和领导干部考核的重要内容,并将考核情况作为干部选拔任用和奖惩的依据之一;同时,建立问责制,对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常环境执法的领导干部和公职人员进行追责。这是中央政府第一次将环境指标纳入地方政府官员政绩考核体系之中(Chen等,2018),并首次对环保实行问责,具有重要战略地位(本文将这一政策称之为“环保问责制”政策)。这种“指挥棒”的改变,具有引导地方政府官员行为选择的“风向标”作用,矫正过往地方政府官员“重经济发展轻环境保护”的行为偏好。利用2003-2013年285个城市的面板数据以及工具变量法和双重差分法,实证检验了SO2排放对劳动力就业的影响。研究发现,SO2排放显著降低了劳动力就业人数,并且这一效应在不同产业和地区之间存在异质性。同时,环保问责制政策的减排效应具有“周期性波动”特征,短期效果明显,而长期效果大打折扣。就经济成本看,SO2排放每年导致的就业损失超过250万人,经济损失年平均在540亿元左右,且成本逐年上升。

较之于以往文献,本文可能的贡献体现在三个方面:第一,关注并处理了环境污染指标的内生性问题。本文遵循Chen等(2018)的思路,借助于2005年底环保问责制政策引起的两控区城市与非两控区城市环境污染(SO2排放)的外生变化,以此为突破口,进一步观察了这一外生变化对劳动力就业的影响。第二,为环境污染的就业效应提供了发展中国家的经验证据,特别是丰富了中国的现有研究。既有关于环境污染对生理健康、个体生产率和劳动力供给的研究绝大部分集中于发达国家(Zivin 和 Neidell,2012;Currie 等,2015;Schlenker和 Walker,2016;Chang 等,2016;Lichter等,2017;Gehrsitz,2017),虽然也有关于发展中国家的研究,如孟加拉国(Carson 等,2011)、墨西哥(Hanna和 Oliva,2015)、秘鲁(Aragón等,2017),但总体上相关研究还比较稀少。考虑到各国环境风险和医疗条件的差异,而92%的与污染相关的死亡又发生在低收入和中等收入国家,所以发达国家的经验结论不一定适宜于发展中国家,这进一步彰显了寻求发展中国家证据的必要性。第三,估算了环境污染的经济社会成本,具有较强的实践意义。准确识别环境污染的社会福利效应对设计最优的环境政策至关重要,过高或过低估计将导致过严或过松的环境政策强度,均不利于经济发展(He等,2016)。本文从劳动力就业视角为环境政策的成本效益评估提供了新证据,为中央政府制定合理的环境政策强度提供决策参考。

二、文献综述

与本文紧密相关的文献主要有二:一是环境污染影响健康的文献,另一是环境污染影响劳动生产率和劳动力供给的文献。究其原因,环境污染可以通过影响劳动人群的生理健康来影响个体生产率和人力资本积累,这进一步影响劳动力就业供给。

关于第一类文献,医学领域的毒理学和流行病学已经证明,环境污染会直接影响个体生理健康。医学文献发现,空气污染导致呼吸系统相关疾病的主要原因之一是空气中的SO2浓度(陈硕和陈婷,2014)。同时,空气中高浓度的细颗粒污染物(PM2.5和PM10)也是“看不见的杀手”,它们会随着人类呼吸深入肺部,影响营养吸收、诱发呼吸道和心血管疾病,导致住院率和死亡率上升(魏下海等,2017)、降低预期寿命。《中国环境状况公报》显示,大气中总悬浮颗粒物浓度每增加1倍,慢性障碍性呼吸道疾病死亡率就增加38%。而令人谈虎色变的雾霾主要由SO2、氮氧化物和可吸入颗粒物组成,其对人体的危害之大促使中国政府开启“蓝天保卫战”。

虽然医学文献证实环境污染确实是影响健康的重要因素,但在多大程度上影响健康,并没有提供足够的证据(祁毓等,2014)。同时,这些文献大都基于个体或非随机样本且不考虑内生性问题,并且较少关注地区性的影响因素(陈硕和陈婷,2014)。相比于医学文献,经济学文献更加关注环境污染与健康之间的因果关系,并借助于准自然实验的方法着重解决环境污染的内生性问题,以期揭示两者关系背后的“随机性”,为该领域提供了新证据。准自然实验的方法主要包括工具变量法(IV)、双重差分法(DID)、断点回归法(RD)等。这类方法的核心思路是,捕捉某些特定的事件或政策导致环境污染的外生变化,进一步观察这一外生冲击对健康(或疾病)的影响。

Schlenker和Walker(2016)以加利福尼亚东海岸12个最大机场的飞机起降增加日均污染水平的机会,以飞机的滑行时间作为空气污染的工具变量,发现飞机滑行时间越长,CO污染浓度越高;污染水平每增加一个标准差,导致机场10公里内600万人的呼吸和心脏相关的住院费用增加54万美元。Currie等(2015)以美国1 600个有毒气体排放工厂的营业和关闭为准实验机会,借助于DID方法发现有毒气体显著影响工厂1英里之内的空气质量,并且工厂营业导致周围1英里婴儿低出生体重的概率增加约3个百分点。Chen等(2013)、Ebenstein等(2017)使用RD方法发现,中国淮河以北地区的煤炭供暖降低了居民预期寿命。同时,一些学者同时使用多种准实验方法以达到研究目的。例如,He等(2016)运用DID和IV方法发现,为顺利举办2008年北京奥运会,一些城市采取临时性、阶段性、强制性的减排政策显著降低了PM10浓度,并且PM10浓度每下降10%,婴儿死亡率将下降8%。

关于第二类文献,学者们一般使用两种方法估计环境污染对劳动生产率和劳动供给的影响,分别是最小二乘法(OLS)和准实验方法,并且前者数量占绝大多数,后者主要借鉴第一类文献的研究思路。最初,Zivin和Neidell(2012)使用OLS方法发现,臭氧污染显著降低美国加州中央谷农场计件工人的劳动生产率。Chang等(2016)进一步将研究视角切换到室内污染,发现细颗粒污染物(如PM2.5)虽然是室外污染物,但是容易渗透到室内,并显著降低室内包装工人的劳动生产率。不同于上述文章将研究对象聚焦于普通人群,Lichter等(2017)运用1999-2011年德国专业足球运动员的面板数据,以传球总数衡量运动员的生产率,发现空气污染显著降低了运动员的传球次数,拓展了环境污染的受害人群范围。另外,Aragón等(2017)评估了细颗粒物对劳动力供给的短期影响,发现环境污染显著降低了劳动力供给。虽然上述四篇文章均使用OLS估计方法,但文章或多或少讨论了环境污染的内生性问题。为了避免陷入内生性难题的漩涡,Hanna和Oliva(2015)、Isen等(2017)使用了准实验方法。总的来看,这两篇文献的思路不谋而合,也一致于第一类文章中He等(2016)的研究思路,由此本文的两类文献在此交汇。

相比于国外研究,国内文献并不重点关注环境污染的内生性问题,绝大部分文献并没有使用准实验方法,而以OLS方法和GMM方法为主。杨俊和盛鹏飞(2012)利用1991-2010年中国省级面板数据发现,环境污染促进了当期的劳动生产率,而抑制了下一期的劳动生产率。对此,他们解释为环境污染对劳动供给的影响是不确定的,取决于环境污染增加带来的“生产效应”和“决策效应”的总和。郑思齐等(2016)利用大众点评网线上点评数据与环保部发布的PM2.5浓度数据,发现空气污染会降低居民的外出就餐频率和满意度。魏下海等(2017)遵循于Lichter等(2017)的思路,利用2014-2017年中国足球超级联赛522场的比赛数据,发现空气污染显著降低了球员的传球次数。祁毓等(2015)研究发现环境污染显著制约了劳动力供给与劳动生产率,这一结论与肖挺(2016)一致。与上述文献不同,李佳(2014)注意到环境污染的内生性问题,以各地区的城市化率和主要农产品的单位面积作为SO2排放量的工具变量,发现SO2排放量每上升1%,将导致劳动力供给减少0.028%,并且环境污染的劳动力供给效应存在地区异质性。

梳理上述文献发现,关于环境污染影响健康的研究,医学文献与经济学文献互为补充,研究较为成熟,并且绝大多数经济学文献均使用准实验方法解决环境污染的内生性问题;相比之下,关于环境污染影响劳动力的研究尚在快速发展之中,相关研究也在借鉴第一类文献的研究思路。同时,虽然较少国内文献也关注了环境污染与劳动力这一议题,但并没有较好地处理环境污染指标的内生性问题,研究视角大多集中于省级层面,也没有提供环境污染对不同产业劳动力影响的证据,更加缺乏相关的环境社会福利分析。鉴于此,本文希望在上述问题上有所推进。

三、实证设计

(一)计量模型设定。为了估计环境污染对劳动力就业的影响,本文沿袭一般的环境污染健康效应的文献(Aragón 等,2017;Lichter等,2017;魏下海等,2017),构建如下基准计量模型:

其中:i和t分别表示城市和年份,εit表示随机误差项。模型被解释变量 Yit表示地区劳动力就业水平。核心解释变量 Pit表示地区环境污染水平; σ1是本文最关心的估计系数,表示环境污染的就业效应。 Xit表示一组控制变量,以控制其他因素对地区劳动力就业水平的影响。同时,本文采用双向固定效应的方法,控制了地区固定效应 αi和时间固定效应 λt,以捕捉那些无法观测的、不随时间变化的因素和宏观性的共同冲击对地区劳动力就业水平的影响。

然而,基准计量模型(1)中,由于遗漏变量、测量误差等因素使得环境污染变量 Pit存在内生性问题,因此使用OLS估计方法将得到有偏的环境污染就业效应。为此,本文基于2005年底环保问责制政策引起的两控区城市与非两控区城市环境污染的外生变化,借助两阶段最小二乘(2SLS)的估计方法,遵循 Schlenker和 Walker(2016)、He等(2016)和 Isen 等(2017)的思路,构建如下计量模型:

其中:2SLS中的第一阶段是一个DID模型,根据式(2)估计出环境污染的预测水平 P^ 替换掉基准计量模型(1)中的 Pit,得到2SLS中第二阶段的计量模型,即方程(3)。 T CZi为处理组的虚拟变量,如果城市i在1988年被划定为两控区城市,那么 T CZi取值为1,反之为0; P ostt为实施环保问责制政策的时间虚拟变量,2005年之后 T CZi取值为1,反之为0(Chen等,2018)。2SLS中,β1是本文最关心的估计系数,表示环保问责制政策引起的环境污染的外生变化对就业的影响。实际上,方程(2)和(3)中,将交叉项 T CZi×Postt作为环境污染 Pit的工具变量。理论上,合理的工具变量要满足两个要求:相关性和外生性。其中,本文满足相关性要求,即环保问责制政策能够显著影响环境污染,下文实证分析结果证明这一要求。关于外生性要求,计量上并不能直接检验。回顾两控区的划定标准,其主要依据各地区的降雨pH值与空气SO2年平均浓度是否超过国家二级标准进行划分,即两控区的划定标准主要依赖于当地的环境情况,而非就业情况。换言之,劳动力就业变量并非反向影响交叉项 T CZi×Postt。同时,在下文实证部分,本文控制了经济社会等控制变量以及个体效应、时间效应等变量,结果依然稳健,这意味着并没有证据表明环保问责制政策引起的SO2变化与不可观测的潜在因素相关。总之,交叉项 T CZi×Postt具有一定的外生性。

与此同时,本文还可以进一步估计环保问责制政策对劳动力就业水平的影响,遵循Isen等(2017)的思路,构建如下简约式(reduced-form)计量模型:

根据刘生龙等(2016),方程(2)、(3)和(4)中变量的估计系数存在如下数量关系: 。这一数量关系有利于检验下文实证结果的准确程度。其余变量的含义一致于方程(1)。

(二)样本与变量。本文采用的样本为中国2003-2013年285个地级及以上城市的非平衡面板数据。所需数据来自各年度《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》等。同时,由于

β1= ψ1/δ1缺少城市层面的价格指数,因此以货币单位的名义变量,均以相应省级层面的价格指数进行消胀处理,调整为以2000年为基期的不变价格。

1. 劳动力就业。本文参照祁毓等(2015)、肖挺(2016)的做法,劳动力就业水平以年末单位从业人员的对数来衡量。同时,下文考察了环境污染对就业影响的产业异质性,分别以第一、第二和第三产业从业人数的对数来衡量。

2. 环境污染。本文以SO2排放量及其相应变形作为衡量环境污染的指标。之所以采用SO2排放量而非其他污染物,是因为环保问责制与两控区政策的目标减排污染物为SO2这一污染物。文献中,陈硕和李婷(2014)、李佳(2014)、Hanna 和 Oliva(2015)也采用 SO2排放量估计了环境污染的健康效应。一般而言,衡量环境污染的指标包括三类:污染物排放量、人均污染物排放量和污染物排放强度,至于采用哪一类指标,既有文献并没有达成共识。鉴于上述考虑和数据的可得性,本文采用下列三类指标:工业SO2排放量的对数、人均工业SO2排放量的对数和单位GDP的工业SO2排放量,并以第一类指标为主,后两类指标为辅。

3. 控制变量。本文参照 He(2015)、Lin(2017)、肖挺(2016)和沈坤荣等(2017)的工作,在控制变量集X中纳入如下变量:产业结构、外商直接投资、人口密度、财政自给率、受教育水平、金融发展和人均收入。具体地,产业结构以第二产业增加值占GDP的比重衡量;外商直接投资以FDI占GDP的比重衡量;人口密度以各地区年末人口总数与辖区面积比值的对数衡量;财政自给率以一般预算财政收入占一般预算财政支出的比重衡量;受教育水平以普通高校在校学生数占地区人口总数的比重衡量;金融发展以金融机构的贷款余额占GDP比重衡量;人均收入以各地区人均实际GDP的对数衡量。主要变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量的定义和描述性统计分析

四、实证结果与分析

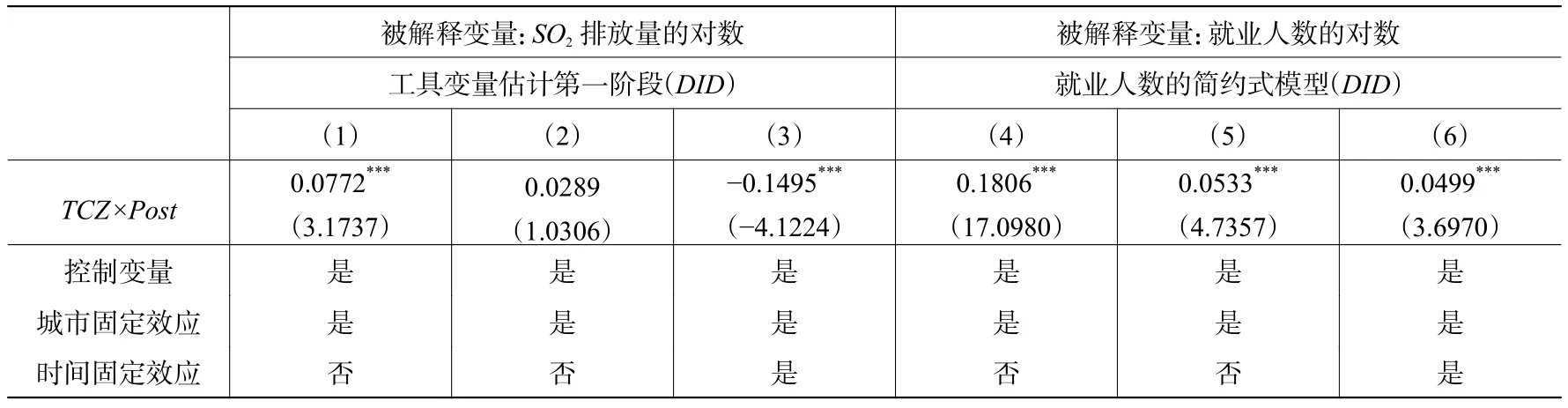

(一)基本回归。首先,本文使用OLS方法估计环境污染的劳动力就业效应,结果见表2第(1)列至第(3)列。不难发现,不论模型是否包含控制变量和时间固定效应,SO2排放对劳动力就业的影响为正,但在统计上不显著,意味着SO2排放并不会影响劳动力就业人数。当然,由于环境污染存在内生性问题,使用OLS方法可能得到有偏的估计结果。表2第(4)列至(6)列进一步报告了工具变量法的估计结果。容易发现,lnSO2的估计系数符号分别为显著正、不显著正和显著负。在控制了城市和时间固定效应的第(6)列中,lnSO2的估计系数为-0.3345,并且通过了1%的显著性水平检验。第一阶段F值为16.994,大于10,说明这里并不需要担心弱工具变量问题;同时,由于本文所选取的工具变量个数正好等于内生解释变量的个数,故不存在过度识别问题。上述结论表明,在给定其他条件不变的情况下,SO2排放量每增加1%,就业人数则减少0.3345个百分点。为了对这个估计系数的含义有直观的理解,本文列举两个相反的例子(相关数据来自《中国城市统计年鉴》):北京的工业SO2排放量由2003年的114 012吨降至2013年的52 041吨,下降了54.35%,那么,模型的估计系数意味着环境质量改善将会使北京的就业人数增加18.18个百分点;与此相反,济南的工业SO2排放量由2003年的61 437吨增加至2013年的81 118吨,增长了32.03%,这意味着环境质量恶化将会使济南的就业人数减少10.71个百分点。

由表2可知,在处理SO2排放指标内生性问题之后,SO2排放显著降低了劳动力就业人数,证实了环境污染的就业损失效应。这一结论符合经济直觉,并且与Carson等(2011)、Hanna和Oliva(2015)、肖挺(2016)的研究结论一致。同时,上述结果也表明,不考虑环境污染内生性问题的OLS估计结果会低估环境污染对就业的影响。有趣的是,这一结论类似于Isen等(2017)的研究工作。他们发现,在不考虑环境污染内生性的情况下,环境污染显著增加了劳动力就业和收入。然而,在使用1970年清洁空气法案解决了环境污染的内生性问题后,上述效应发生逆转,即环境污染显著降低了劳动力的就业和收入。这表明,环境污染的内生性问题有可能导致完全相反的错误结论。

表2 环境污染影响劳动力就业的基本回归结果

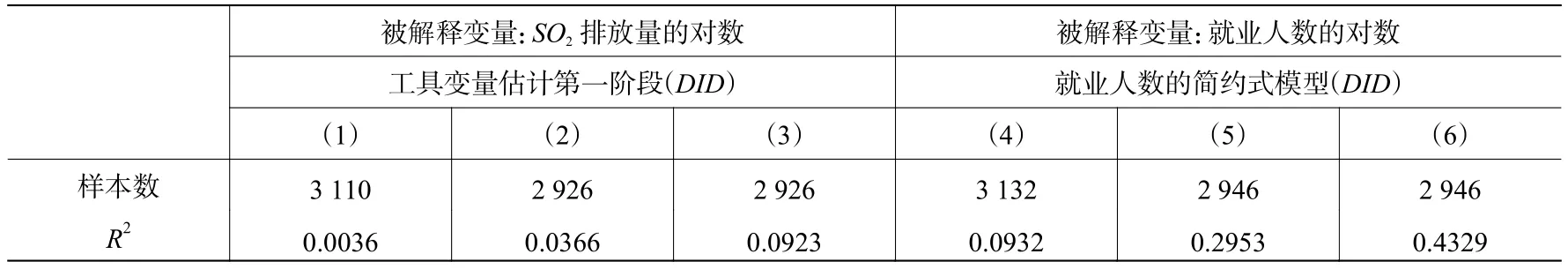

(二)方程(2)和(4)的回归结果。根据前文实证策略,本文进一步估计了环保问责制政策对SO2排放量(工具变量估计第一阶段,方程2)、就业人数(简约式模型,方程4)的影响,估计结果见表3。由表3第(1)列至第(3)列可知,在包含控制变量和时间固定效应的前提下,TCZ×Post的估计系数为-0.1495,并通过了1%的显著性水平检验,这说明环保问责制政策显著降低了SO2排放量,体现了行政问责制政策的有效性,与Chen等(2018)的结论一致。同时,由表3第(4)列至第(6)列可知,不论模型是否包含控制变量和时间固定效应,环保问责制政策变量TCZ×Post的估计系数均在1%的水平上显著为正,说明2005年底实施的环保问责制政策显著促进了就业人数。根据方程(2)、(3)和(4)中估计系数的数学关系式 ψ1= β1δ1,理论上可以推断出 TCZ×Post的估计系数为 0.0500[-0.1495×(-0.3345)]。对照表 2 第(6)列的实际估计系数(0.0499)可知,两者之间在数量上非常接近,由此证明本文的估计方法正确、研究结论可信。

表3 方程(2)和(4)的回归结果

续表3 方程(2)和(4)的回归结果

(三)异质性分析。

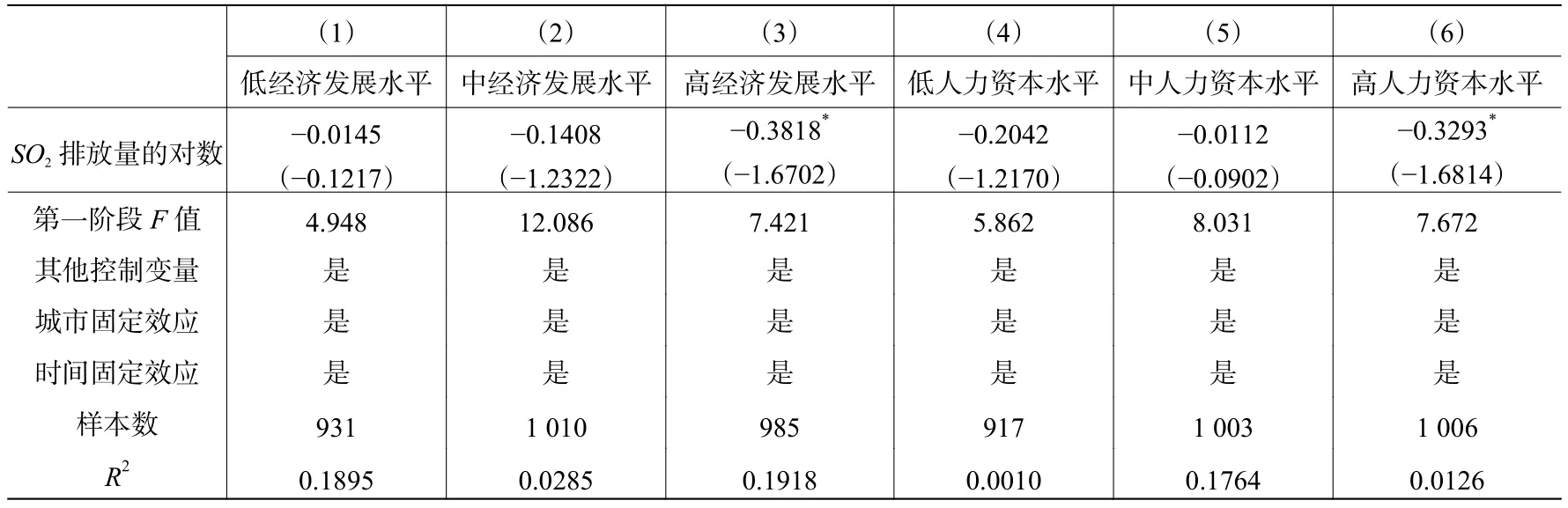

1. 产业异质性。上文分析了环境污染对劳动力就业的总体影响,然而这种基于总体宏观劳动力就业人数的分析可能掩盖了潜在的产业结构差异,即环境污染对不同产业的影响可能存在差异。鉴于此,本文进一步检验了环境污染对不同产业劳动力就业的影响,估计结果见表4。

表4 环境污染影响劳动力就业的产业异质性回归结果

由表4第(1)列至第(3)列可知,SO2排放显著降低了第二产业和第三产业的劳动力就业人数,回归结果与总体宏观劳动力就业人数一致;相反,SO2排放促进了第一产业的劳动力就业人数,并通过了5%的显著性水平检验。对此,肖挺(2016)提供了间接证据。他利用2004-2012年中国4个直辖市和26个省会城市的面板数据,发现环境污染显著降低了劳动力就业人数,从而认为环境问题是产生“逃离北上广”现象的推手之一。也就是说,环境污染导致大中城市劳动力就业外流,产生“驱赶效应”。无独有偶,Chen等(2017)利用热逆转(thermal inversion)强度的波动作为环境污染的工具变量,发现环境污染显著增加人口净迁出率,支持了“驱赶效应”。由于大中城市经济主要以第二产业和第三产业为主,而以农、林、牧、渔业等为主的第一产业主要集中于城镇和农村地区,因此,劳动力转移效应可以较好地解释这种污染就业效应的异质性。需要注意的是,即使存在劳动力向第一产业的转移,但是这种转移效应依然不能弥补第二产业和第三产业的就业损失人数,导致环境污染的总就业效应为负。

同时,由表4第(4)列至第(6)列可知,环保问责制政策对第一、第二和第三产业的影响分别为-0.1199、0.0413和0.0369。根据公式 ψ1= β1δ1,可以推算出交叉项TCZ×Post的估计系数分别为-0.1210(-0.1495×0.8093)、0.0405[-0.1495×(-0.2709)]和 0.0376[-0.1495×(-0.2514)]。可以看出,本文实际的估计结果与公式推导结果非常接近,说明本文实证结果值得信赖。

2. 地区异质性。考虑到中国幅员广阔,在资源禀赋、地理位置、技术水平和制度安排等方面均存在巨大差异,这导致了各个城市劳动力就业的地理分布和结构迥异。鉴于此,本文进一步考察环境污染影响劳动力就业的地区差异。根据实际人均GDP水平和普通高校在校学生数,本文将样本内的城市分成三等分(低、中和高),以反映劳动力在不同发展水平和不同人力资本水平的差异性,估计结果见表5。①表5核心解释变量为SO2排放量的对数。另外,采用人均SO2排放量的对数和SO2排放强度作为核心解释变量进行估计,结果一致。感谢匿名审稿专家提出这一建议。可以发现,SO2排放显著降低了高经济发展、高人力资本水平地区的劳动力就业人数,而对低、中经济发展以及低、中人力资本水平地区的劳动力就业人数影响则并不显著。可能的原因是,高经济发展、高人力资本水平地区的居民更重视自身的健康水平,更为关注环境质量的提升(肖挺,2016),因此,环境污染的就业“驱赶效应”对这类地区更为敏感和显著,这与李佳(2014)、肖挺(2016)的研究结论一致。值得注意是,表5中模型第一阶段F值绝大多数小于10,说明模型可能存在弱工具变量问题,因此上述结论需要谨慎对待。

表5 环境污染影响劳动力就业的地区异质性回归结果

五、识别假定检验、稳健性检验与福利分析

(一)识别假定检验。尽管上文发现整体上SO2排放具有显著的劳动力就业损失效应,但这一结果依赖于环保问责制确实导致了两控区城市与非两控区城市SO2排放的外生变化,即第一阶段方程(2)识别的可靠性。因此,本文进行了两组检验:一是共同趋势检验,方程(2)实际上是一个DID模型,其有效的基本前提是政策未发生时处理组与控制组并不存在系统性的差异,具备共同趋势;二是安慰剂检验,旨在排除环保问责制的减排效应受到不可观测的遗漏变量干扰的可能性。

1. 共同趋势检验。为了检验环保问责制政策发生之前两控区城市和非两控区城市的共同趋势条件,本文构建如下计量模型:

其中: Y eart表示年份虚拟变量,如变量 Y ear2010表示2010年取值为1,其他年份为0;同时,本文以2003年作为基准年份,其余变量的含义与方程(2)一致。当 t <2006时,如果 χt不显著异于0,则说明处理组和控制组在环保问责制政策发生之前具备共同趋势;相反,如果 Pit显著异于0,则说明处理组和控制组不满足共同趋势条件。 Pit包括三类污染指标:SO2排放量、人均SO2排放量和SO2排放强度。另外,方程(5)还具有另外一个优势,即可以估计环保问责制政策减排效应的动态变化。相比之下,前文方程(2)的估计结果均为平均效应,从而忽视了不同时期的动态特点。因此,方程(5)可以同时检验共同趋势条件与政策的动态效应。

我们可以从2003-2013年两控区城市与非两控区城市的SO2排放量演变趋势看出,在环保问责制政策实施之前(2003-2005年),两控区城市与非两控区城市的SO2排放量都呈现较快的上升趋势;在政策实施之后(2006-2013年),两控区城市的SO2排放量保持了稳定且小幅度的下降趋势,而非两控区城市的SO2排放量波动幅度较大,下降趋势不明显。这初步证明了本文符合共同趋势的前提假定。为了进一步排除其他因素的干扰,对方程(5)进行回归,我们获得了“TCZ×年份虚拟变量”的估计系数和置信区间。可以发现,无论何种环境污染指标,交叉项的估计系数在2006年之前都不显著,这说明在环保问责制政策发生之前,两控区城市和非两控区城市在SO2排放上并无显著差异,满足共同趋势假设。

关于环保问责制政策的动态效应,在2006年及之后,交叉项的估计系数出现一些差异:第(1)列中,交叉项系数在2009年、2010年和2013年不显著,其余系数显著为负;第(2)列中,交叉项系数在2009年和2010年不显著,其余系数显著为负;第(3)列中,交叉项系数均显著为负,且绝对值越来越大。这说明,环保问责制政策有效降低了SO2排放强度,且效应随着时间的推移越来越大;同时,环保问责制政策对SO2排放量和人均SO2排放量的影响类似,在“五年规划”中的前2-3年的减排效应较强且显著性较高,而在后2年的减排效应大大减弱,出现了减排的“周期性波动”。这一结论类似于袁凯华和李后健(2015)、梅赐琪和刘志林(2012)的研究。前者发现,废气排放存在政治周期性波动,仅在党代会前期存在有限度排放控制,然而党代会后期则呈现剧烈增排的情形;后者发现,行政问责制作为一种超常规政治激励手段,会在不同类型的政策执行主体中产生“政策行为从众”的行为模式,而这种模式客观上导致了节能约束性指标大打折扣,最终整体上减弱了行政问责制的政策效果。总结而言,由于行政问责对地方执行行为的推动主要依靠自上而下的行政压力,因此,仅局限于任务考核约束会导致官员缺乏足够的内在减排动力,从而导致短期政策效果较为明显,而长期效果并不能得到有效保障,甚至逐渐消失。这一结论蕴含着需要建立污染减排的长效机制。

2. 安慰剂检验。为了排除环保问责制的减排效应受遗漏变量干扰的可能性,本文遵循Cai等(2016)的做法,通过随机选择两控区城市进行安慰剂检验。具体地,本文共有159个两控区城市和126个非两控区城市,因此,随机选择159个城市作为处理组城市,并构造假的处理变量×Postt,使用方程(2)的模型设定,对三类SO2污染物指标重复进行了1 000次回归,分别获得了三类SO2污染物方程中处理变量回归系数的分布情况。可以发现,SO2方程、人均SO2方程和SO2强度方程中,基于随机样本估计得到的回归系数均分布在0附近,均值分别是-0.0006、-0.0008和-0.0028,而三类方程的基准回归系数分别是-0.1495、-0.1496和-4.4731,小于绝大部分模拟值,可被视为极端值。这意味着,第一阶段环保问责制对SO2污染物的减排效应并未受到遗漏变量的干扰,这将为第二阶段的工具变量回归奠定了基础。

(二)稳健性检验。

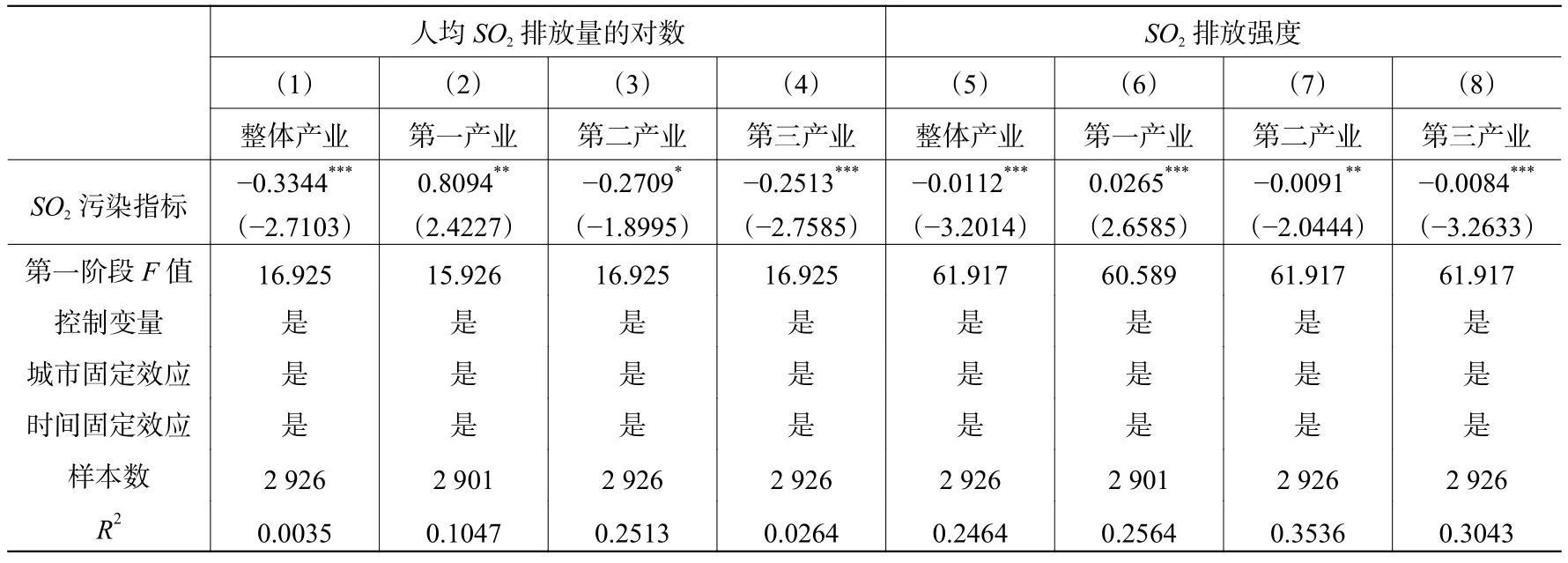

1. 更换环境污染的其他指标。前文基本回归部分主要使用了污染物的“绝对值”作为衡量环境污染的指标,为了增强研究结论的可靠性,这里使用污染物的人均值和排放强度这两类“相对值”作为稳健性检验。表6报告了环境污染对整体产业就业人数和三类细分产业就业人数的影响,其中第(1)列至第(4)列是人均工业SO2排放量的对数作为衡量环境污染指标的结果,第(5)列至第(8)列是单位GDP的工业SO2排放量作为衡量环境污染指标的结果。可以发现,所有模型第一阶段的F值均大于10,说明这里的弱工具变量问题并不严重。同时,人均SO2排放量和SO2排放强度均显著抑制了整体产业、第二产业和第三产业劳动力的就业人数,并显著增加了第一产业劳动力就业人数,与前文结论一致,表明本文主要结论并不受SO2排放量具体指标形式的影响。

表6 更换环境污染其他指标的回归结果

(三)环境污染导致劳动力就业人数损失的经济成本。结合上文结论和历年工业SO2排放数据,表7计算了SO2排放导致就业损失的经济成本。平均而言,2000-2015年间,每年由于SO2排放导致的劳动力就业人数损失超过250万人;就业损失人数整体上呈现出先上升后下降的倒U形趋势,2005年和2006年是就业损失的“峰值”年,此后呈波浪式下降趋势,2015年就业损失人数降至考察区间的最低点。由于文献中并没有关于中国劳动者工作一年的经济价值数据,本文以城镇单位就业人员的平均工资进行换算,计算出环境污染导致就业损失的经济成本。由表7可知,源于平均工资一直处于上升通道,就业损失的经济成本也逐年增加。如果将货币换算成2000年的不变价格,那么经济成本从2000年的240.42亿元增加至2015年的777.96亿元,增幅达223.58%,平均经济损失为544.91亿元。

为了进一步理解表7的结论,本文梳理了关于环境污染健康成本的相关文献。He等(2016)以2008年北京奥运会为一次准自然实验,估计了空气污染减少的健康收益。根据中国2010年城市居民人口和统计生命价值方法进行估算,PM10浓度每下降10 ug/m3,城市居民死亡人口将减少285 190例,相应所节省的货币价值超过3 670亿美元,占当年GDP的6%。与本文相近的一篇文章中,Chen等(2018)估算出2005年的目标绩效考核可以降低4.1 ug/m3的SO2浓度,由此减少的疾病发生率价值2.2亿元(1997年不变价格);同时,该政策也导致PM2.5浓度下降1.5%,拯救了大约833个生命,生命价值为4.9亿元(1997年不变价格)。另外,陈硕和陈婷(2014)也推算出,SO2排放每年造成的死亡人数在18万人左右,导致的相关医疗费用超过3 000亿元。上述文献主要从生命价值的角度估算环境污染的健康成本,由于既有文献对生命的经济价值只给出一个估计区间,因此上述文献估算的污染健康成本波动较大。本文从劳动力的就业价值出发,以城镇单位就业人员的平均工资代替每一个劳动力的经济价值,因此,本文的结论将是一个下限,并补充了相关文献。

六、结论与启示

随着中国进入社会主义新时代,环境污染和劳动力红利逐渐消失成为当前中国经济面临的重要挑战和热点问题。关于环境污染与劳动力就业间关系的理解与认识,不仅关系就业民生的社会问题,更关系环境政策的成本效益评估与最优环境政策设计的重大战略问题。然而,既有研究大多忽略了就业民生中环境污染治理的关键作用。鉴于此,本文根据中国2003-2013年285个地级及以上城市的面板数据,基于2005年底环保问责制政策引起两控区城市与非两控区城市SO2排放的外生变化,利用工具变量法和双重差分法检验了SO2排放对劳动力就业的影响。研究发现:(1)SO2排放量每增加1%,劳动力就业人数则减少0.3345个百分点;(2)SO2排放对劳动力就业的影响具有产业和地区异质性,显著降低了第二产业和第三产业的劳动力就业人数,但增加了第一产业的劳动力就业人数;同时,SO2排放的就业抑制效应在高经济发展和高人力资本的子样本中更为显著;(3)整体而言,环保问责制政策有效抑制了SO2排放量,但减排效应具有“周期性波动”特征,短期效果明显,而长期效果则大打折扣;(4)SO2排放每年导致的劳动力就业人数损失超过250万人,经济损失年平均约540亿元,并且随着时间的推移,经济损失也逐年增加。

本文的实证结果表明,环境污染治理不仅可以提升环境质量、建设美丽中国,藉此满足人们对美好生活的需要,还可以缓解就业损失。因此,污染治理具有环境、经济效益的“一箭双雕”作用。本文结论反映了“绿水青山就是金山银山”的深刻寓意,也与“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的关系理念一致。结合核心研究结论,本文认为应加大污染治理力度,有效抑制环境污染的就业损失效应。虽然近年来环境支出的规模不断提升,但与欧美、日本等发达国家相比,依然面临环境支出不足的窘境。因此,持续增加环境支出依然是各级政府的重要工作。一方面,地方政府应改变过往“重基建、轻环保等社会公共品”的支出偏好,提高环境支出的利用效率;另一方面,中央政府需加大生态和环境转移支付,扩大支出范围,承担一部分地方政府的环境支出负担,以缓解地方政府财权与事权不对称的情形。