广州某分局内部道路裂缝检测鉴定与分析研究

杨永锋 阮大威

(广东裕恒工程检测技术有限责任公司)

1 工程概况

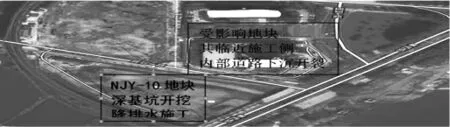

广州某分局(以下简称该分局),位于广州市某大道北侧。该分局所在位置南侧毗邻正在施工建设的某N J Y-10 地块项目,两个地块项目的相互位置关系详见图1。在相邻的N J Y-10 项目地块基坑开挖降、排水施工期间,该分局环综合楼及营业区内部邻近施工基坑一侧的混凝土道路,由于大面积的不均匀沉陷致使混凝土路面出现断裂、单向倾斜等现象,从而导致其内部道路出现开裂下沉。

图1 项目位置关系图

2 鉴定目的、内容、依据及检测仪器

2.1 鉴定目的

为了解现场混凝土路面、地下管道及道路周边设施受损情况,分析路面倾斜及裂缝形成原因及其受周边施工影响,受该分局委托,我司派员工对该分局内部道路裂缝、地下管道及其周边设施受损情况进行检测、拍照及记录。由现场检测数据结合周边项目的基坑施工及降水方案,对裂缝成因进行分析研究。

2.2 现场鉴定内容

⑴对N J Y-10 地块项目施工地区地质勘察报告、基坑施工、支护及基坑降水资料进行调查收集、分析;

⑵对该分局内部道路裂缝、倾斜进行检测及记录;

⑶对该分局内部道路下的管道受损情况进行检测;

⑷根据现场检测结果、结合现场收集及相关资料进行分析,对内部道路裂缝形成原因进行综合判断。

2.3 检测鉴定的依据

⑴J G J 8-2016《建筑变形测量规范》[1];

⑵GB/T 50344-2004《建筑结构检测技术标准》[2];

⑶GB 50021-2017《岩土工程勘察规范》[3];

⑷JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》[4];

⑸CJJ 61-2003《城市地下管线探测技术规程》[5];

⑹CJJ 181-2012《城镇排水管检测与评估技术规程》[6]。

⑺委托人提供的设计图纸和资料及国家现行相关规范、规程、标准等。

2.4 检测鉴定仪器设备

皮尺、钢直尺、激光测距仪、经纬仪、铅坠、管道潜望镜、数码相机。

3 现场资料调查与检测情况

3.1 现场资料调查

委托方提供了《NJY-10 地块项目岩土工程详细勘察报告》、《NJY-10 地块项目基坑支护施工图纸》、《NJY-10 地块项目基坑排水及坑内降水施工方案》。由上述资料可知,该NJY-10 地块项目由工程勘察院进行详细勘察并出具了详勘报告;基坑支护工程由设计院进行设计并出具了基坑支护施工图。对提供的资料分析可知施工区域内的地质构造、土层分布、地下水分布、基坑支护形式及基坑降水情况如下:

3.1.1 地质构造、土层分布

根据《NJY-10 地块项目岩土工程详细勘察报告》、《N J Y-10 地块项目基坑支护施工图纸》中可以知拟建项目为两层地下室,同该分局相邻侧施工前场地统一平整至绝对标高5.35m,基坑整体开挖深度为6.80~9.90m,开挖深度范围内的土层分布如下:

素填土(①):人工堆填而成,场地内均有分布。厚度一般0.40~3.30m,平均1.25m。

淤泥(②):层顶标高-16.11~5.52m,层顶埋深0.00~24.00m,层厚1.80~18.90m,平均8.68m。

由于毗邻该分局的基坑北侧基坑深度为6.85~7.95m。坑底位于淤泥层土范围内,故本次检测鉴定主要侧重于关注淤泥及以上土层的性质,淤泥层以下土层未列出。

3.1.2 地下水分布

根据《NJY-10 地块项目岩土工程详细勘察报告》,该项目地下水层分布如下:

场地地下水按含水介质类型(含水层的空隙性质)不同可分为上层滞水、松散岩类孔隙水和深部块状岩类裂隙水。场地内淤泥、淤泥质粉质黏土层、粉质黏土层为相对隔水层。

上层滞水主要赋存在人工填土层中,含水量不稳定,其动态受季节性控制,主要接受大气降水及生活用水的渗透补给。

松散岩类孔隙水主要分布在冲积粉砂、中砂层中,为潜水。主要补给来源是大气降雨及邻近河涌。砂层富水性和透水性较好,渗透系数属中等透水层,排泄条件以地下径流及大气蒸发为主。其余第四系土层,如淤泥、淤泥质粉质黏土层,含水量较高,但渗透性弱。

勘察期间测得地下初见水位埋深一般在0.00~2.10m 之间(受微地形地貌及下雨天气的影响),稳定水位埋深一般在0.00~2.50m 之间(受微地形地貌及下雨天气的影响),地下水位年变化幅度0.5~2.0m。

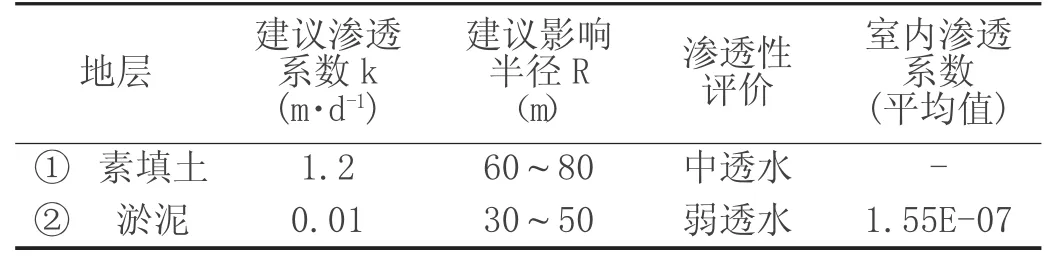

表1 基坑深度范围内土层渗透系数和影响半径计算统计

3.1.3 基坑支护及基坑止水

根据《N J Y-10 地块项目基坑支护施工图纸》,可知基坑的支护形式及止水措施如下:

基坑除东侧采用上部复合土钉墙,下部d1200@1350 灌注桩+两道钢筋混凝土支撑+坑内加固土的支护形式外,其余部分均采用d1000@1200 灌注桩+两道钢筋混凝土支撑+坑内加固土的支护形式。

基坑止水:基坑采用d850 三轴搅拌桩止水帷幕,搅拌桩要求穿过砂层不小于1m。搅拌桩桩长≤18m 时d850 三轴搅拌桩搭接250mm,当搅拌桩桩长>18m 时d850 三轴搅拌桩搭接425mm。当搅拌桩长度大于25m 时采用d850@600 三轴搅拌桩(套打一孔)。

3.1.4 基坑排水及坑内降水

根据《N J Y-10 基坑排水及坑内降水施工方案》可知,基坑排水及坑内降水措施如下:

为保证坑顶的水不流入基坑,在基坑顶冠梁外侧设置环形相通的排水明沟,并修筑沉砂池。沉砂池使基坑内外的水经过沉砂池后再排入市政排水系统,不造成环境污染。基坑顶排水沟拦截除拦截雨水外,并用于接受坑底抽水。基坑顶四周排水沟范围以内采用挂网喷混凝土以防地表水渗入。

基坑坡脚四周均设置且沿坡脚盲沟约30 米设置一个集水井,每个集水坑设水泵24 小时不间断将所集水用水泵统一抽入坑顶排水沟,经沉砂池后排入市政排水系统。

采用超前坑降水。土方开挖时在基坑内每隔30m 挖超前降水坑,共设置7 个,坑深2.0m 左右,在开挖的同时放入抽水泵抽水,随开挖深度的增加,逐渐加深降水坑的深度;在基坑开挖前,将基坑内地下水降到基坑底开挖面以下0.50m 深。水位降到设计深度后,即暂停抽水,观测井内的恢复水位,开挖期间在井口设置防护盖,防止堵塞井筒,观测井随土方的开挖进行割除,井口比开挖层面标高高出0.5m。做好基坑内的明排水准备工作,以防基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的积水抽干。

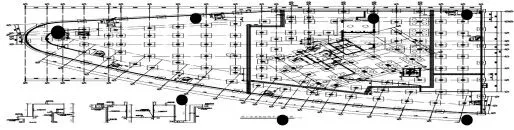

结合地下室底板集水井的平面布置,设置基坑开挖时的集水坑,集水坑平均距离30m。集水坑(图中黑点位置)具体位置详见图2。

图2 集水坑平面布置图

3.2 该分局沉降观测

根据《N J Y-10 地块项目基坑支护(含场地处理)工程供电局沉降观测报告》可知,沉降报告由某工程质量检测公司出具,在观测期间,供电局沉降情况满足J G J8-2016《建筑变形测量规范》的规定。

3.3 该分局内部道路裂缝、沉陷检测

现场内部道路西侧至南侧按切割缝共划分为27 个板块。西侧道路宽度4.3m,两侧为绿化带,宽约2.3~3.5m;南侧道路宽度4.0m,道路两侧为绿化带,宽约1.5~2.3m。内部道路统一采用水泥混凝土刚性路面,面层厚度为200mm。

西侧道路2 号板、3 号板及4 号板出现贯穿面层的顺路方向裂缝。最大裂缝宽度约为45mm,裂缝长度约为12mm。

南侧道路由于路面及两侧绿化带的沉陷,致使路面两侧与原绿化带边缘处裂缝宽度范围为10~100mm。

南侧道路24 号板、25 号板右地面不均匀沉陷出现严重的整体倾斜,倾斜方向为靠近基坑测低,远离基坑测高。最大倾斜量为135mm。

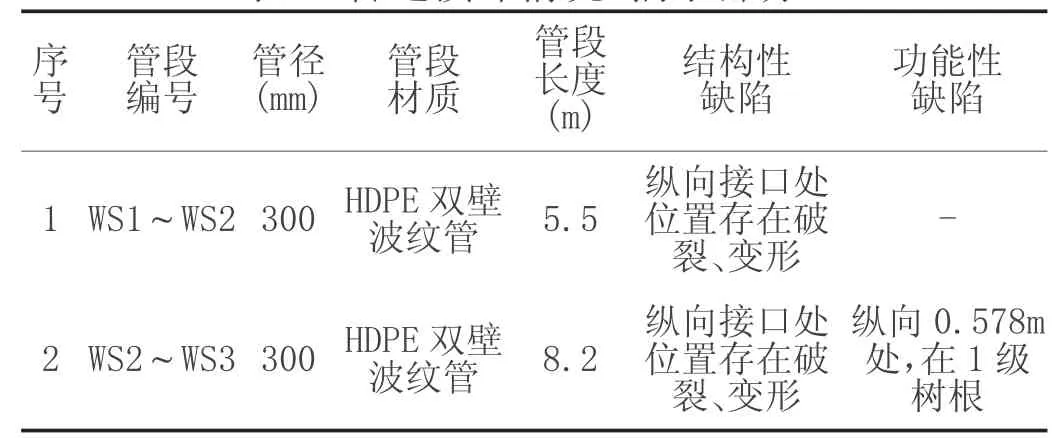

3.4 供电局内部道路管道受损情况

经现场检测,在内部道路检测区域类共有雨水井盖12 个,编号为WS1~WS12,井盖之间管段共10 段,井盖及管段具体位置详见附件二。现场采用管道潜望镜对管道的受损情况进行了详细观测、拍照记录,具体损坏情况如表2 所示。

表2 管道损坏情况(摘录部分)

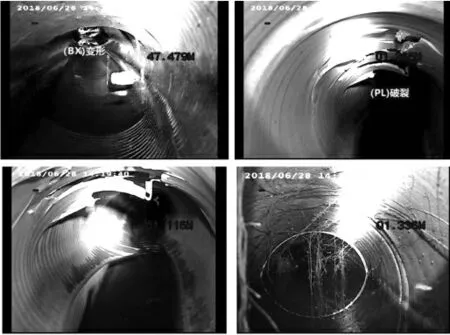

4 裂缝成因分析及结论

由委托方提供的资料及现场调查询问可知,在基坑施工前该分局内部道路及办公楼均未出现明显不均匀沉陷、裂缝;在基坑施工的过程中,随着基坑降水施工,内部道路出现沉陷及裂缝、且随着施工的进行有逐步加剧及发展的趋势。具体情况如图3 和图4 所示。

图3 内部道路裂缝、沉陷图(摘录部分)

图4 管道受损图(摘录部分)

毗邻该分局南侧N J Y-10 地块项目为两层地下室基坑,基坑整体开挖深度为6.8~9.9m。基坑坑底位于淤泥层,层厚1.80~18.90m,平均厚度8.68m。在淤泥层以上的填土层及淤泥层均可见到地下水。在基坑顶冠梁外侧设置环形相通的排水明沟,在开挖过程中坑底采用超前坑降水的措施。土方开挖时在基坑内每隔30m 共设置7 个超前降水坑,坑深2m 左右,放入抽水泵随时抽水。随开挖深度的增加,逐渐加深降水坑的深度。

随着基坑地下水位的降低,必然会引发基坑周围土体内地下水位变化和应力场的改变,具体表现为基坑周边土体的有效自重应力的增加,造成周围建筑物及道路的附加沉降。根据委托方提供的地质勘察报告可知,基坑周围素填土层较薄,平均厚度为1.25m,渗透系数为1.2m/d,降水影响半径为60~80m;填土下淤泥层较厚,平均厚度为8.68m,渗透系数为0.01m/d,降水影响半径为30~50。随着基坑降水的进行,在降水影响半径范围内出现了道路及周边辅助设施的损坏,且具有一定的相同的趋势性,具体总结如下:

⑴靠近基坑侧的道路出现明显的沉陷,裂缝、倾斜。且倾斜趋势为南侧(近基坑侧)低,北侧偏高,倾斜方向都指向基坑施工方向。

⑵经过现场查可知,在周边基坑为施工前,该分局内部道路无沉陷、裂缝及其他损坏现象。随着基坑及其周边降水的进行,道路出现沉陷及裂缝,并随着时间的推移逐步加剧及发展。

⑶临近基坑北侧道路及地下管道损坏情况要远严重于远离基坑的东侧道路,且两段道路均在降水影响半径内,距离基坑约为74m。远离基坑且在降水影响范围之外的北侧道路及建筑物未发现损坏现象。

5 结论

综合以上分析可知:受到周边N J Y-10 地块项目基坑开挖及降水影响,该分局周围的地下水位降低,周边土体有效自重应力增加,进而引起周围土层附加沉降,进一步导致了内部道路、绿化带出现不同程度的沉陷及裂缝。●