指示、谓述和宽辖域

陈波

摘要:本文先简要分析名称和限定摹状词的指示性用法和谓速性用法,并就克里昔克的严格性论题的宽辖域论和严格化描速论进行反驳,然后通过指示性/谓速性区分和宽/窄辖域区分表明,卡普兰在反驳宽辖域论时犯了一个關键性错误:在假设名称与相应的摹状词同义后,仍然允许名称和相应的摹状词在两者都出现的语境中有不同的用法,因而指称不同的对象。

关键词:指示性/谓速性用法;宽/窄辖域;宽辖域论;严格化描述论;卡昔兰论证

中图分类号:B81 文献标识码:A 文章编号:1009-5381(2019)02-0111-12

一、词项的两种用法:指示和谓述

在本文中,“词项”仅限于名称和限定摹状词(简称“摹状词”)。下面,区分词项的两种用法:

词项在一个话语语境中被指示性使用,当且仅当它被用于挑选出该语境中的一个对象。

词项在一个话语语境中被谓述性使用,当且便当它被用于描述该语境中一个对象的性质、状态或角色等。

我将论证,专名和相应的摹状词在不同话语语境中都可以被指示性使用和谓述性使用。

首先,考虑三个包含专名的语句:

(1)唐纳德·特朗普是美国总统。

(2)假如他未曾受教于柏拉图,亚里士多德就不会是亚里士多德。

(3)假如我当时是奥巴马,我会在美国更努力地推行个人强制医保。

(1)中的名称“唐纳德·特朗普”有指示性用法,指称唐纳德·特朗普这个人。(2)中的“柏拉图”和第一个“亚里士多德”也被指示性使用,各自指称古希腊一个具体的人。至于(3)中的“奥巴马”和(2)中的第二个“亚里士多德”,情况就很不一样:我们不能继续将它们解释为指示性用法,使它们各自指称现实世界中一个具体的人。否则,(2)会变成带不可能后件的反事实条件句,(3)会变成带不可能前件的反事实条件句,因为亚里士多德不可能是与自己不同的另一个人,而我也不能变成另一个人,即奥巴马。根据反事实条件句的正统观点,具有不可能前件的反事实条件句都自动为真,且无论后件如何。按此说法,不仅(3)是真的,下面的(4)也是真的:

(4)假如我是奥巴马,我会有一对翅膀。

这与我们关于(3)和(4)的直觉相冲突,而且也会挫败我们发展关于反事实条件句的特殊逻辑和语义学的动机。通常,我们认为(3)是合理的,甚至是真的,而(4)是不合理的,甚至是假的。

在我看来,语句(1)-(3)在自然语言中是说得通的。因此,我们必须小心解释其中的词项及其不同出现。我认为,(2)中第一个“亚里士多德”有指示性用法,指称亚里士多德这个人,但第二个“亚里士多德”是用来表示亚里士多德实际上具有的性质、状态或角色等,例如是一位哲学家,是知识巨人,等等。因此,语句(2)的真值条件与如下的反事实条件句的真值条件相同:“假如他未曾受教于柏拉图,亚里士多德就会不同于他实际上所是的那样:他可能不是哲学家,他可能不是知识巨人,等等”。(3)中的“奥巴马”用来表示“奥巴马这个人所占据的美国总统之位”,所以(3)的真值条件与如下的反事实条件句的真值条件相同:“假如我当时拥有奥巴马所占据的美国总统之位,我将会……”

其次,考虑两个包含摹状词的语句:

(5)索尔·克里普克是《命名与必然性》的作者。

(6)1970年的美国总统有可能不是1970年的美国总统。

(5)中的“索尔·克里普克”和“《命名与必然性》的作者”都可以做指示性解释:该名称指称一位杰出的逻辑学家和哲学家,也就是克里普克本人,而该摹状词也指称这个世界中的同一个人,所以(5)可以写成“a=b”。当然,“《命名与必然性》的作者”也可以作谓述性解释,就像罗素的摹状词理论所作的那样,于是(5)的意思是:“有唯一个体写了《命名与必然性》,并且这个个体就是索尔·克里普克”。

(6)的情况有点复杂。假设我们将两个“1970年的美国总统”都作指示性解释,用它们指示同一个人:现实世界中1970年的美国总统,也就是理查德·尼克松。那么,(6)的真值条件将与如下的反事实条件句的真值条件相同:“理查德·尼克松可能不是他自己”,这必然是假的。如果我们将(6)的主词和谓词都作谓述性解释,那也得不到关于(6)为真的解读,因为(6)将意味着:“是1970年的美国总统”这个性质可能不是它自身。然而,在自然语言中,(6)的确说得通,而且还可能为真。所以我们必须用不同的方式来解释“1970年的美国总统”的两次出现。我们仍然将该摹状词的第一次出现,即(6)的主词作指示性解释,用它来指称一个具体的人,即现实世界中1970年的美国总统。相反,我们将其另一次出现,即(6)的谓词,作谓述性解释,用它来表示“是1970年的美国总统”或“1970年的总统之位”这样的性质。于是,(6)的真值条件与如下反事实条件句的真值条件相同:“现实世界中1970年的美国总统,也就是理查德·尼克松,有可能没有赢得1970年的大选,所以他有可能没有入主白宫”。在这种解释下,(6)将会是真的。

我在某些场合讲述名称的指示性/谓述性用法的区分时,有些昕众要我给出一些直陈句的例子。下面就是这样的例子:

(7)约翰是个天才,他会成为我们这个时代的爱因斯坦。

(8)第一任美国总统是华盛顿,苏珊爱第一任美国总统,所以,苏珊爱华盛顿。

(7)中的名称“爱因斯坦”有谓述性用法;(8)中两个有下划线的摹状词都有指示性用法。

我将论证如下三个有关名称和摹状词的指示性/谓述性区分的命题。

第一,对专名而言,它们的指示性用法是首要的,其谓述性用法寄生于其指示性用法。

在讨论专名的谓述性用法之前,我们必须先阐明某个名称究竟指称哪个对象,在此之后我们才能知道那个对象究竟具有何种性质、状态或角色等。换言之,如果我们没有事先弄清楚一个专名指称哪个对象,我们就不可能知道该对象是否具有某种性质、状态或角色等。正是在这种意义上,对专名而言,它们的指示性用法是首要的,而它们的谓述性用法寄生于前者。这里,“首要的”的大概意思是“居于第一位的”、“多数的或主要的”,以及“更常见的”,而“寄生于”的大概意思是“次要的”、“派生的”、“跟随的”。而且,专名作为句子的主词通常有指示性用法。不过,即使作为句子的主词,它也可以有谓述性用法。考虑下面的例子:

(9)夏洛克·福尔摩斯是一名侦探。

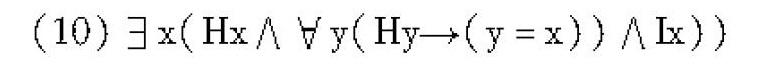

根据罗素关于名称的摹状词理论,所有的名称都是伪装的摹状词,特别是所谓的“空专名”,它们并不指称任何对象,而只是真实地或虚假地描述现实对象。所以,名稱“夏洛克·福尔摩斯”等于一个由谓词、量词和联结词复合而成的限定摹状词:“那个H”。用符号“I”表示谓词“是一名侦探”。我们可以将(9)改写成(10),其中名称“夏洛克·福尔摩斯”有谓述性用法:

(10)断言,现实世界中有唯一对象满足复合摹状词“那个H”和谓词“是一名侦探”。显然,这个断言是假的。

当出现在句子的谓词位置时,专名通常是谓述性用法。例如,在上文分析过的语句(3)中,名称“奥巴马”用作谓词,意思是“奥巴马所占据的美国总统之位”这一性质。然而,即使出现在语句的谓词位置,它也可以有指示性用法,例如:

(11)亚历山大大帝的老师可能不是亚里士多德。

(11)的谓词“亚里士多德”仍然指称亚里士多德这个人。可以设想这样一种情形:当亚历山大的父亲要为自己的儿子(也就是亚历山大)找老师时,某个重要人物向他推荐了亚里士多德。在作了必要的考察之后,他决定任命亚里士多德为亚历山大的老师。不幸的是,恰在此时亚里士多德染上了一种严重疾病,于是亚历山大的父亲收回成命,指派了另一位学者(比如,阿斯佩尔)作为亚历山大的老师。在这种情形下,语句(11)就是真的。

第二,对摹状词而言,它们的谓述性用法是首要的,其指示性用法寄生于其谓述性用法。

从字面上看,一个摹状词,如“中华人民共和国的首都”,描述了可能被唯一对象所具有的特征性质。然后,我们尽最大努力找出究竟是哪个对象满足该摹状词。如果成功,我们就识别出了该摹状词的指称。正是在这种意义上,对摹状词而言,它们的谓述性用法是首要的,它们的指示性用法寄生于前者。换言之,只有我们知道摹状词表征何种性质、状态或角色时,我们才能够识别出究竟哪个对象满足该摹状词所刻画的那种性质、状态或角色。而且,如果我们像罗素那样处理摹状词,摹状词就会变成对真实对象为真或为假的复合谓词,所以无论它是作为句子的主词还是谓词,都有谓述性用法。不过,我的观点与罗素的看法稍有不同。我认为,摹状词仍然可以用来指示现实世界中符合该描述的对象,无论它作为句子的主词还是谓词。在这种情况下,该摹状词有指示性用法。例如,在语句“中华人民共和国的首都是北京”中,作为主词的摹状词“中华人民共和国的首都”用来指称一个特别的中国城市,即北京。因此,可以把它写成“a=b”。

第三,指示性/谓述性区分不同于唐纳兰的指称性/归属性区分。

唐纳兰区分了摹状词的指称性和归属性用法。唐纳兰指出,在一个断言中指称性地使用限定摹状词的说话者,“用该摹状词来让他的听众选出他所谈论的人或物,然后对那个人或物说点什么。”“在一个断言中归属性地使用限定摹状词的说话者所说的事情针对的是满足如此这般(the s0-and-so)的任何人或物。”在他看来,无论摹状词被指称性还是归属性使用,它总是指称一个对象。两种用法的区别在于:在作指称性使用时,摹状词指称一个具体的对象,说话者预设它符合相应的描述;在作归属性使用时,摹状词指称实际上满足该描述的任何人或物。在前一种情形下,说话者头脑中会想到一个具体的对象;在后一种情况下,他没有想到任何这样的对象,他是针对实际上满足该描述的任何对象来说的,尽管他不知道她/他是谁。更具体地说,当谈论摹状词的归属性用法时,唐纳兰的目标是谈论他将该摹状词所刻画的性质归属给它的任何对象,而非这个性质本身。因此,他的摹状词的指称性用法和归属性用法都属于我的“指示性用法”的范围,我的“谓述性用法”却是谈论一个对象的性质、状态或角色等,仍未被他的区分所触及。我之所以选择不同的用语,也是为了表明我和唐纳兰之间的区别。

二、宽辖域论和严格化的摹状词

基于克里普克和卡普兰中对克里普克立场的报道,我将对“严格指示词”精确严格的定义表述如下:

词项d是对象o的严格指示词,当且倪当d在o存在的任何可能世界中都指示o,并且d在任何可能世界中都不指示o之外的任何事物。

然后,我将克里普克的“严格性论题”(记为RT)表述如下:

在自然语言中,专名(空名除外)都是严格指示词,但大多数限定摹状词不是严格指示词。

在我看来,克里普克为他的RT提供了两种论证:一个是对严格性的直觉测试,这也是他对严格性的直觉论证;另一个是他用以支持严格性论题且反对描述论的模态论证。他非常严肃地看待直觉测试。他曾抱怨说,许多读者误解了他的“严格指示词”理论,因为他们忽略了对严格性的直觉测试,而这是在《命名与必然性》的所强调过的。我将这个测试重述如下:

对严格性的直觉测试

(i)专名n是严格的,当且仅当“n不可能不是n”是真的。

(ii)限定摹状词d是非严格的,当且仅当“d可能不是d”是真的。

克里普克构造了他用于反对描述论和支持严格性论题的模态论证。我将其重述如下,其中“P1”表示“前提1”,“C”表示“结论”,以此类推。

模态论证

P1.如果描述论是正确的,那么,名称和相应的摹状词应该有同样的模态地位,像下面({)这样的陈述应该必然为真:

(*)亚里士多德是亚历山大的老师。

P2.名称和相应的摹状词具有不同的模态地位,像(*)这样的陈述并不必然为真。

C.描述论是错的。

克里普克对P2的论证诉诸如下的例子:

(12)亚里士多德有可能不是亚里士多德。

(13)亚里士多德有可能不是亚历山大的老师。

(14)亚历山大的老师有可能不是亚历山大的老师。

克里普克声称语句(12)只有为假的解读:它必然是假的。他争辩说,(12)中“亚里士多德”的两次出现,无论作主词还是谓词,都指称同一个人,也就是亚里士多德。因为亚里士多德在任何可能世界中都不可能是与他自己不同的人,(12)必然为假。用我的术语来说,(12)必然为假的关键在于:“亚里士多德”的两次出现都有指示性用法,指称同一个人,无论它用作(12)的主词还是谓词。

克里普克也声称语句(13)只有为真的解读:它显然是真的。他争辩说,在(13)中作主词的“亚里士多德”指称一个具体的人,也就是亚里士多德,而在(13)中作谓词的摹状词“亚历山大的老师”描述一种性质、状态或角色,在不同的可能世界中可由不同的个体承担。在某个反事实的情形中,亚里士多德不是亚历山大的老师,这是可能的。因此,(13)就是真的。用我的术语来说,(13)为真的关键在于:作为主词的名称有指示性用法,而作为谓词的摹状词只有谓述性用法。

在克里普克看来,(12)和(13)的唯一区别在于如下的事实:在(12)中名称“亚里士多德”第二次出现的位置,在(13)中换成了摹状词“亚历山大的老师”。从这一事实出发,克里普克得出结论说,像“亚里士多德”这样的专名是严格指示词,它在所有可能世界中指示同一个对象,但像“亚历山大的老师”这样的摹状词不是严格指示词,它在不同的可能世界中指示不同的对象。

接下来,我将拒斥克里普克对语句(12)和(13)的解释。

请回顾我上文中对语句(2)的分析。类似地,我认为(12)也可以有为真的解读:“亚里士多德有可能不同于他实际上所是的那样:他有可能不是哲学家,他有可能不是知识巨人,等等”。该解读的关键在于,(12)中“亚里士多德”的第一次出现是指示性用法,指称一个具体的人,也就是亚里士多德这个人,而“亚里士多德”的第二次出现却是谓述性用法,表示亚里士多德实际上具有的身份、性质或角色。用宽/窄辖域来说,在(12)中,第一个“亚里士多德”相对于模态词“可能”(might)取宽辖域,但第二个“亚里士多德”取窄辖域,表示一组性质:F,G,H,…,R。因此,我将(12)改述如下:

(15)亚里士多德是如此这般,以至于他有可能不具有他实际上具有的那些性质或身份F,G,H,…R。

可以用符号把(15)改写成(16):

显然,(15)和(16)都是真的,所以(12)有为真的解读。当克里普克断言(12)只有为假的解读时,他弄错了。

再考虑语句(13)。如果我们将(13)的主词“亚里士多德”和谓词“亚历山大的老师”都作指示性解释,让它们共同指称现实世界中那同一个人,(13)的意思是:一个具体的人有可能是不同于他自己的一个人。在这种解释下,(13)的意思如下:

(17)亚里士多德和亚历山大的老师是如此这般,以至于亚里士多德在现实世界中是亚历山大的老师,但有可能亚里士多德不是亞历山大的老师。

将(13)解释为(17)和(18)看起来有一点奇怪。之所以如此,是因为我们误解了名称和摹状词在我们语言中的用法。例如,克里普克总是将专名解释为指示性用法,固定地指示一个特别的个体。其实,我已证明了并非如此:名称也可以有谓述性用法。克里普克还经常将摹状词解释为谓述性用法,尤其是用作句子的谓词时。在他看来,像“亚历山大的老师”这样的摹状词并不指称现实世界中一个特别的人,而是表示一种性质、状态或角色等,在不同的可能世界中可由不同的人来承担。然而,我们在自然语言中对摹状词的用法不是只有这一种。比如,当用“第一任美国总统”这个摹状词时,我们经常用它来指称乔治·华盛顿这个人,即那个在我们的现实世界(简记为“@”)中实际上是第一任美国总统的人,而非其他可能世界中有可能成为第一任美国总统的任何人。诚然,我想在此与刘易斯的模态实在论划清界限。根据刘易斯的观点,每个可能世界都是独立的时空系统;没有任何方式从一个世界通向另一个世界。类似地,可能世界在因果上也是相互孤立的。他发展了对“现实性”的“索引词分析”:把什么称作“现实的”得看说话者处于哪个世界,就像把哪个时间视作“过去”、“现在”和“将来”必须依据说话的时间点一样。每个可能世界的居民都会把他们所在的世界和其中的事物称作“现实的”,就像我们把我们所居住的世界和其中的事物称作“现实的”一样。在这种意义上,每个世界对自己而言都是现实的,因而所有的世界都是平等的。

从指称的角度看,如果补充“在@中”这个限定,摹状词就被严格化了,它在任何可能世界都会指现实世界中的那个个体。为什么“在@中”这个限定通常没有明确提出来?因为我们的日常谈论大多是针对@说的,故没有必要总是提到@。不过,当我们做反事实谈论时,我们的谈论超越@而进入到其他可能世界之中,就应该把“在@中”整个限制条件明确列示出来。如此一来,该摹状词就不会比“亚里士多德”更不严格:它们都固定不变地指称现实世界中的同一个人,即使在任何其他可能世界中也是如此。

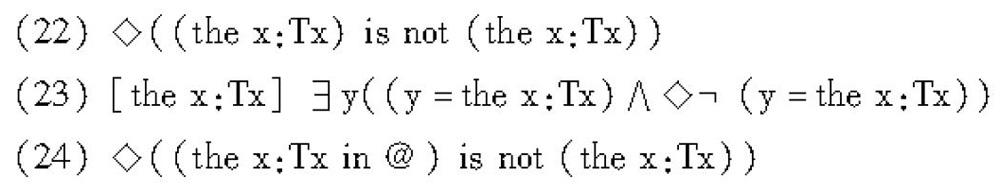

我们依此精神来回看语句(14)。在我看来,它至少有以下三种解读:

(19)可能亚历山大的老师不是亚历山大的老师。

(20)亚历山大的老师是这样的人,他有可能不是亚历山大的老师。

(21)现实世界中亚历山大的老师有可能不是亚历山大的老师。

在(19)中,模态词“可能”取宽辖域,其辖域是它后面的那个子语句。而摹状词“亚历山大的老师”相对于该模态词取窄辖域,它出现在模态词所管辖的那个语句中。在这种解读下,(19)不仅直接是假的,而且实际上是一个矛盾,因为它意味着一个人有可能不同于她/他自己,或者一个人既有又没有某种性质或状态。

在(20)中,模态词“可能”取窄辖域:它的辖域只是它出现其中的那个语句的一部分。而摹状词“亚里山大的老师”相对于该模态词取宽辖域,其辖域是该模态词出现其中的那个句子,而且有指示性用法。在这种解读下,该摹状词指明或识别出了一个特别的对象:在@中亚历山大的老师,而且他有可能在其他可能世界中不是亚历山大的老师。在这种解读下,(2。)就是真的。

在(21)中,摹状词“现实世界中亚历山大的老师”是严格化的摹状词,因而是严格指示词。用我的术语来说,它有指示性用法,指称现实世界中一个特别的人。即使它用在别的可能世界中,它仍然回指现实世界中那个特别的人,所以它在所有可能世界中都固定地指称那个人。@中亚历山大的老师在其他可能世界中不是亚历山大的老师,这件事情是可以设想的,就像@中的父亲有可能不是一位父亲,因为他有可能并未结婚,或者在婚后没有小孩。否则,我们就不得不说,@中的父亲必定是父亲,或@中亚历山大的老师必定是亚历山大的老师。这些说法是荒唐的。所以,(21)是真的,就像(20)一样。