退耕还林工程对河南省森林地上碳储量的影响

王艳芳,刘 领,悦飞雪,李 冬,上官周平

(1.河南科技大学 农学院,河南 洛阳471023;2.西北农林科技大学 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌712100)

土地利用方式的变化对全球碳循环以及耕地资源的数量和质量产生重要的影响[1-2]。退耕还林工程作为中国一项重要的土地利用方式改变工程,国家高度重视,全民参与度高。该工程主要是在坡耕地和荒山荒地上植树造林,增加了植被覆盖率,进而控制水土流失[3]。退耕还林工程主要包括退耕地造林、荒山荒地造林和封山育林3种植被恢复类型。截止2013年,全国实施退耕还林面积达2 981.91×104hm2,其中退耕地造林面积为926.41×104hm2,荒山荒地造林面积为1 745.50×104hm2,封山育林面积为310.00×104hm2[4]。河南省退耕还林工程自2000年开始首先在洛阳、三门峡、济源3个地区进行试点,2002年全省全面启动退耕还林工程。工程范围涉及全省18个省辖市的137个县(市、区),覆盖了全省85%以上的县级单位和90%的国土面积。其中退耕地造林涉及106个县(市、区),129.1万退耕农户,488.9万农民[5]。近年来,退耕还林工程的实施已带来显著的生态、经济和社会效益。土地利用方式的变化通过改变土壤碳和植被生物量对全球碳循环产生重要的影响[2,6-8],通过植树造林来减少温室气体排放已经成为当前减缓全球气候变化的主要策略之一[9-11]。一些学者针对中国人工林碳储量和分配格局进行了研究[12-13],特别是一些学者在全国和地区尺度上针对退耕还林工程实施对地上植被碳汇和土壤碳汇的影响也进行了研究。蔡丽莎等[14]研究了贵州省退耕还林工程的碳汇潜力。DENG等[3]利用整合分析方法研究了全国退耕还林工程实施对土壤碳库的影响。刘博杰等[15]研究了中国退耕还林工程净固碳量。SONG等[16]研究了中国退耕还林土壤碳储量变化。CHEN等[17]研究了云南省退耕还林工程碳汇能力。这些研究均表明退耕还林工程的实施具有较大的碳汇潜力。河南省作为中部退耕还林工程重点实施地区,实施退耕还林工程对森林植被碳储量的影响研究较薄弱。本研究对河南省实施退耕还林工程后森林碳储量的影响进行了研究,一方面为研究河南省退耕还林地上植被碳储量提供基础数据,另一方面为评估人工林的碳汇效益提供参考。

1 研究地区与方法

1.1 研究区概况

河南省(31°23′~36°22′N, 110°21′~116°39′E)位于中国中东部, 黄河中下游、 黄淮海大平原的西南部。河南省土地总面积为16.70×104km2,约占全国土地总面积的1.74%。全省年平均气温约14.0℃,具有由东向西递减、由北向南递增的趋势。全省年平均降水量为600.0~1 200.0 mm,淮河以南降水达1 000.0~1 200.0 mm,黄河淮河之间为700.0~900.0 mm,豫北和豫西丘陵区为600.0~700.0 mm。

1.2 数据来源

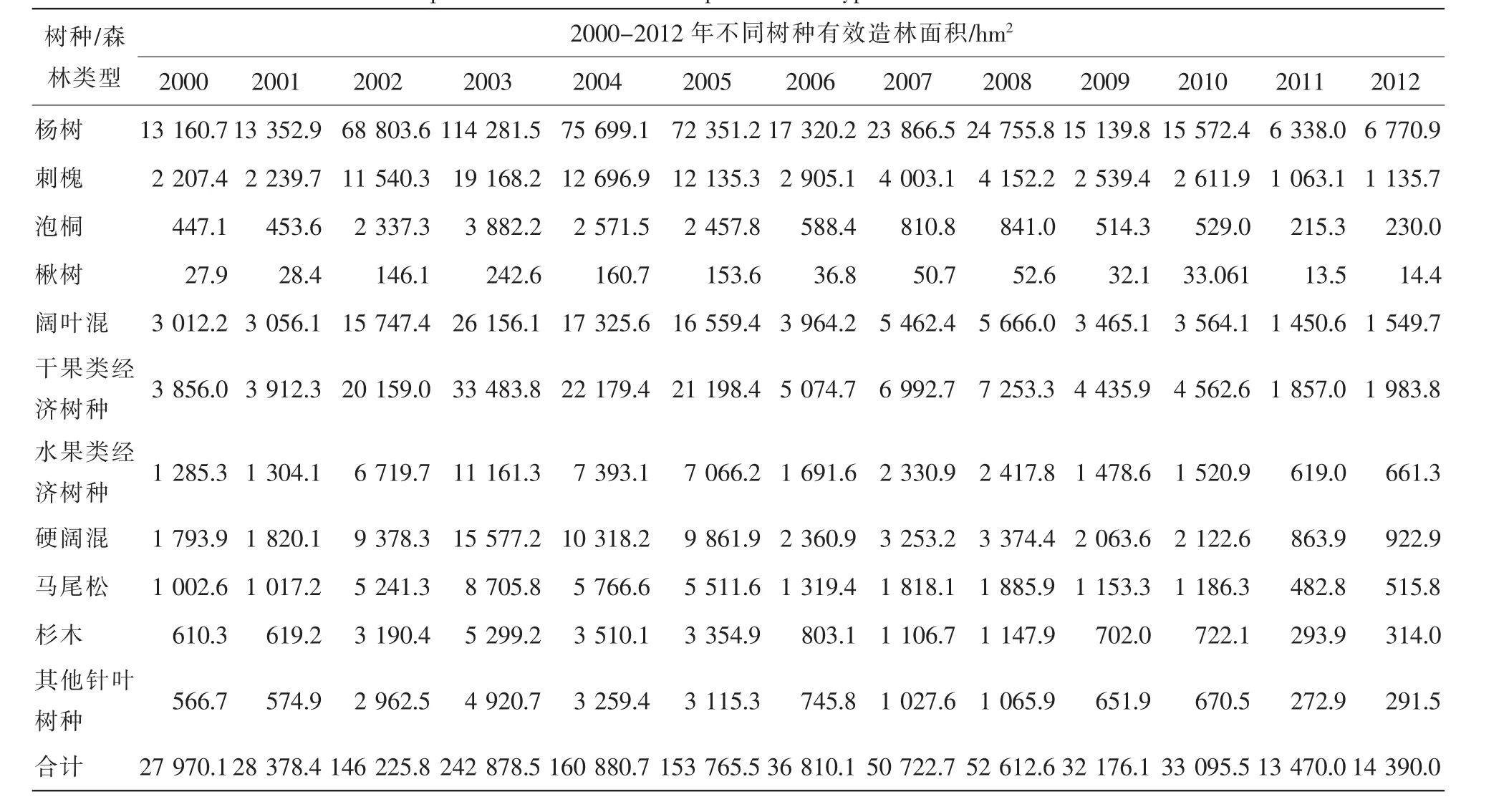

1.2.1 河南省退耕还林工程主要造林树种和造林面积 河南省退耕还林工程主要包括退耕地造林、荒山荒地造林和封山育林3种植被恢复类型[3],主要造林树种有杨树Populus,刺槐Robinia pseudoacacia,泡桐Paulownia,楸树Catalpa bungei,栎类Quercusspp.,柏木Cupressus funebris,马尾松Pinus massoniana和杉木Cunninghamia lanceolata等生态树种;柿树Diospyros kaki,枣树Ziziphus jujuba,核桃Juglans regia和板栗Castanea mollissima等干果类生态经济兼用树种;苹果Malus pumila,梨Pyrus,杏Armeniaca vulgaris,桃Amygdalus persica等水果类经济树种。通过河南省林业厅历年安排退耕还林任务和复查结果,得到2000-2012年河南省退耕还林工程实施期不同树种逐年有效造林面积(表1),河南省不同地区的造林总面积和不同植被恢复类型下的造林面积。

1.2.2 河南省森林清查资料 本研究采用河南省6~8期(1998-2003年,2003-2008年,2008-2013年)森林清查资料数据,根据国家林业局的安排,河南省隔5 a进行1次森林资源复查,森林清查资料提供了主要森林类型不同林龄、林分起源、林种的面积和蓄积量信息。本研究主要采用不同林分起源(人工林和天然林)的面积和蓄积信息。

1.2.3 地理区域划分 根据地理因素和行政划分将河南省18个地区分为5个地理综合区:豫中(郑州、许昌、漯河),豫南(南阳、信阳、驻马店),豫东(开封、商丘、周口),豫西(平顶山、洛阳、三门峡),豫北(安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源)。

表1 河南省退耕还林工程不同树种/森林类型有效造林面积Table 1 Effective planted area for each tree species/forest types under the GGP in Henan Province

1.3 研究方法

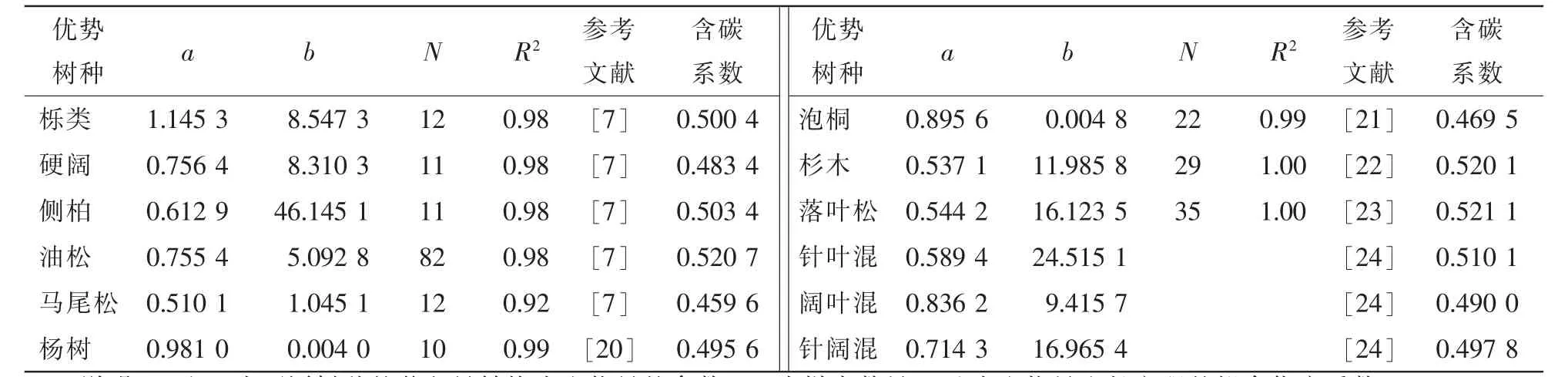

1.3.1 林木碳储量的估算 利用生物量转换因子连续函数法[7]计算林木生物量:B=aV+b。其中:B为某树种(组)的单位面积生物量(Mg·hm-2);V为某一树种(组)的单位面积蓄积量(m3·hm-2);a和b为将不同树种(组)的蓄积量转换为生物量的参数。河南省林木资源主要包括12种优势树种,其中落叶松Larix gmelinii,杉木,杨树和泡桐这4种树木在河南省已有学者进行了研究[18-21],所以,采用文献已有的参数对这4类树种进行生物量的研究。FANG等[7]构建了中国21种树木蓄积量转换生物量的参数,其中有5类树种:栎类,侧柏Platycladus orientalis,油松Pinus tabulaeformis,马尾松和硬阔类的转换参数应用于河南省较合适,另外3类树木针叶混、阔叶混和针阔混的转换参数可以采用曾伟生[22]的研究结果,其转换参数适合在河南省应用。林木碳储量通过林木生物量乘以其含碳系数(CF)获得,不同树种的含碳系数来自文献[23]。表2为本研究采用的蓄积量与生物量的转换参数及不同树种的含碳系数。

1.3.2 退耕还林所种树木碳储量的估算 依据 “人工林生长曲线法”估算退耕还林工程林木生物质碳储量的变化,林木生物质碳储量的计算通常是通过树木的生物量乘以含碳系数(CF)获得,估算树木生物质碳储量公式为其中:CBi代表第i目标年林木生物质碳储量(Mg);i代表研究目标年;j代表造林树种;n和m分别代表目标年和造林树种的数量;Aijk代表j树种在第k年的造林面积(hm2);CFj表示j树种的含碳系数;Bijk表示第k年造林的j树种到第i目标年时的生物量(Mg·hm-2)。

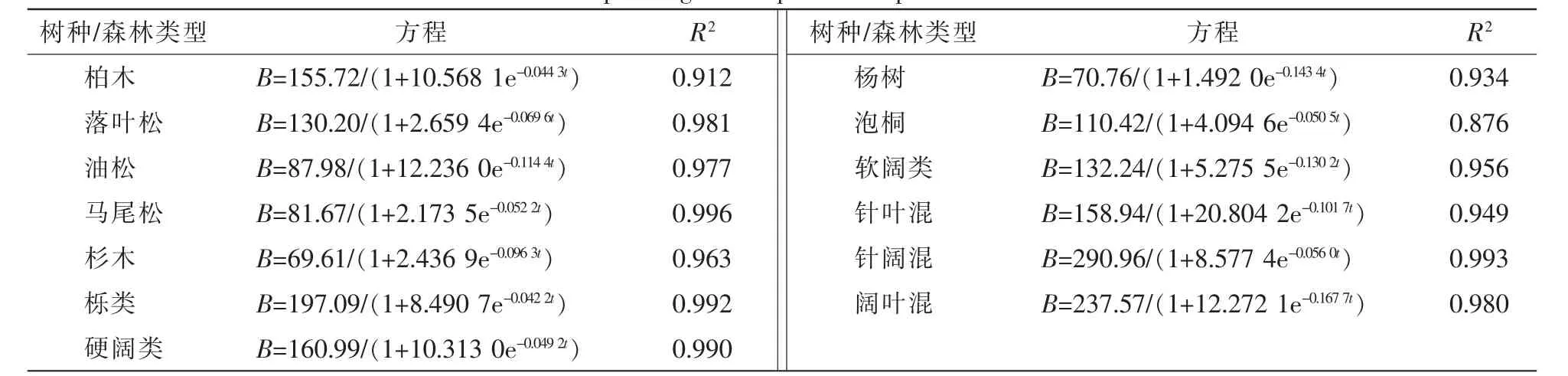

人工林生物量生长方程采用XU等[24]利用Logistic生长方程拟合的各森林类型生物量密度与林龄的关系(表3)。河南省退耕还林工程中栽植一定面积的经济树木,大多属于阔叶类树种。因此,经济树种的蓄积量采用阔叶类树种生物量生长方程进行估算。本研究中,假设造林当年的林龄为1 a。

2 结果与分析

2.1 河南省不同地区退耕还林生态工程实施动态

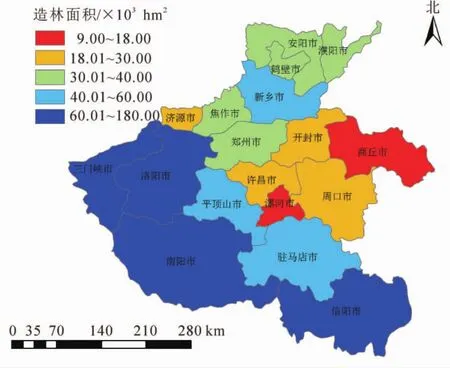

河南省退耕还林工程自2000年实施以来,不同地区造林面积差异较大。西南部地区的洛阳、三门峡、南阳和信阳地区造林面积最大,造林面积在60.01×103~180.00×103hm2,中东部地区造林面积较小,其中商丘和漯河造林面积最小,造林面积在9.00×103~18.00×103hm2(图1)。

表2 不同树种生物量转换参数和含碳系数Table 2 Parameters used to calculate biomass of forest stands and carbon fraction for different dominant tree species

表3 人工林生物量生长方程Table 3 Empirical growth equations of plantations biomass

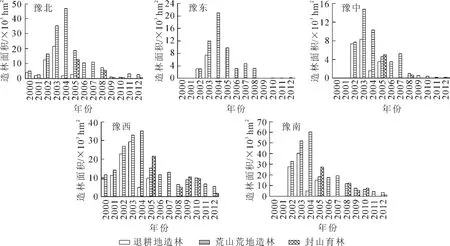

由图2可知:2000-2012年,河南省5个地区中豫东没有安排封山育林任务,且造林面积在5个地区中是最少的,仅占全省造林面积的6.27%,其中退耕地造林为 10.40×103hm2, 荒山造林为 57.21×103hm2。豫南地区造林面积最大,占全省造林面积的30.96%,其中退耕地造林为87.99×103hm2,荒山造林为 234.21×103hm2, 封山育林为 53.83×103hm2。 另外,豫西地区退耕地造林为87.45×103hm2,荒山造林为 198.30×103hm2,封山育林为48.35×103hm2;豫北地区退耕地造林为44.55×103hm2,荒山造林为 161.66×103hm2,封山育林为 20.40×103hm2; 豫中地区退耕地造林为20.74×103hm2,荒山造林为 48.35×103hm2, 封山育林为 5.71×103hm2。2000-2012年河南省退耕还林工程共完成造林面积为1 079.15×103hm2,其中退耕地造林为251.13×103hm2,荒山造林为699.72×103hm2,封山育林为 128.30×103hm2。

图1 河南省退耕还林工程各地区造林面积示意图Figure 1 Afforestation area in different regions of Grain for Green Program(GGP) in Henan Province

2.2 实施退耕还林后森林碳储量

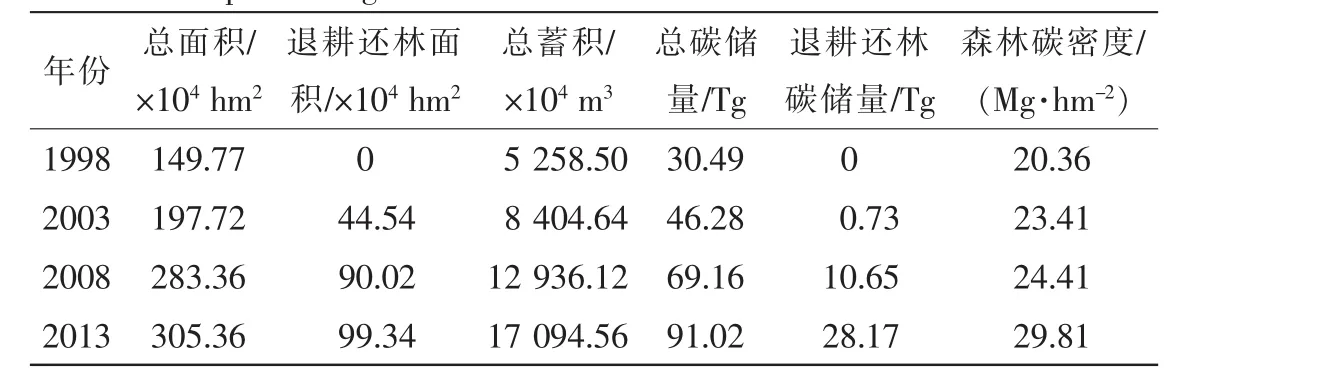

2.2.1 退耕还林后不同时期森林碳储量和碳密度 由表4可知:实施退耕还林后,1998-2013年河南省森林面积、蓄积、碳储量和碳密度均呈增加趋势,其中森林面积从1998年149.77×104hm2增加到2013年的305.36×104hm2,增加了103.89%;森林蓄积由1998年5 258.50×104m3提高到2013年的17 094.56 104m3,提高比例为225.10%;碳储量由1998年30.49 Tg提高到2013年的91.02 Tg,提高比例为198.52%;碳密度由1998年20.36 Mg·hm-2提高到2013年的29.81 Mg·hm-2,提高比例为46.41%。特别是2008-2013年森林碳密度提高较多,提高了22.12%,主要是由于退耕还林工程所种植的主要树种杨树等软阔类树木达到中龄林阶段,中龄林较幼龄林具有较高的碳密度。2003,2008和2013年退耕还林造林面积分别占森林总面积的22.53%,31.77%和32.53%;退耕还林工程碳储量占森林总碳储量的1.58%,15.40%和30.95%。造林面积和碳储量均呈增加趋势,碳储量增加幅度要高于造林面积,因为随着树龄的增加林木碳汇能力逐渐增强。

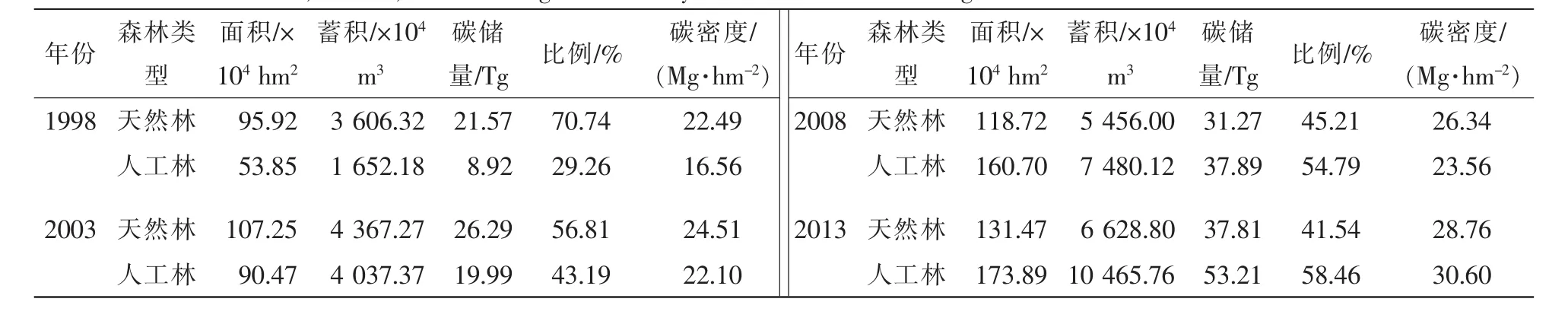

2.2.2 退耕还林后不同林分起源碳储量和碳密度 根据林分起源的不同,将森林分为天然林和人工林。由表5可知:1998-2013年,天然林和人工林的面积、蓄积、碳储量和碳密度均有不同程度增加,尤其是人工林增加显著,人工林面积由1998年的53.85×104hm2增加到2013年的173.89×104hm2,增加了222.92%。在此期间河南省退耕还林工程造林107.92×104hm2,对人工林面积的增加起主要作用。人工林蓄积增加了533.47%,碳储量增加了496.52%,人工林碳密度由1998年的16.56 Mg·hm-2增加到2013年的30.60 Mg·hm-2,增幅较大。随着时间的推移,人工林在河南省森林碳汇中将会发挥越来越显著的作用。人工林占林分总碳储量的比例由1998年的29.26%提高到2013年的58.46%。人工林在河南省森林碳汇中起着重要的作用,是河南省森林碳汇的主要贡献者,这主要归因于退耕还林工程的实施,大面积人工造林引起碳储量的增加。截止2013年,退耕还林工程造林面积占人工林面积的57.13%,碳储量占人工林碳储量的52.94%。

图2 河南省5个地区不同退耕还林方式造林面积Figure 2 Area of different afforestation types under Grain for Green Program (GGP)in five regions of Henan Province

表4 河南省退耕还林实施期间森林面积、蓄积及碳储量Table 4 Area,volume,carbon storage and density of forest stand during implementing GGP in Henan Province

表5 1998-2013年不同林分起源森林面积、蓄积及碳储量Table 5 Area,volume,carbon storage and density under different forest origins from 1998 to 2013 in Henan Province

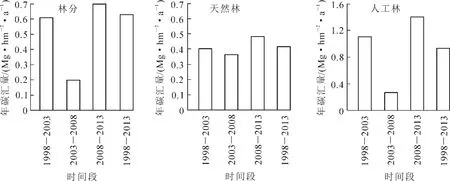

2.2.3 退耕还林后不同时期、不同林分起源森林年碳汇量 由图3可知:1998-2013年,河南省森林年碳汇量为0.63 Mg·hm-2·a-1,其中1998-2003,2003-2008和 2008-2013年碳汇量分别为0.61,0.20和1.08 Mg·hm-2·a-1。 1998-2013 年, 天然林和人工林的年碳汇量分别为 0.42 和 0.94 Mg·hm-2·a-1, 其中1998-2003,2003-2008和2008-2013年天然林的年碳汇量分别为0.41,0.37和0.48 Mg·hm-2·a-1,而人工林的年碳汇量分别为1.11,0.27和1.41 Mg·hm-2·a-1。2003-2008年人工林和天然林年碳汇量均低于1998-2003和2008-2013年。人工林年碳汇量显著高于天然林年碳汇量,主要是由于退耕还林工程的大面积实施以及树木的生长引起人工林碳汇能力的快速增长。

图3 河南省不同时期森林年碳汇Figure 3 Carbon accumulation rate of the forests in different periods in Henan Province

3 结论与讨论

1998-2013年河南省退耕还林工程实施期,森林面积和碳储量逐渐增加,特别是人工林面积和碳储量增加幅度较天然林要大很多。主要是由于在此期间河南省实施了退耕还林工程,人工林面积增加较多,从而引起碳储量增加。2013年森林碳储量和碳密度较1998年分别提高193.01%和22.15%。研究进一步证实了实施造林工程是提高森林碳储量的根本途径[25-27]。

经过1998-2013年15 a的森林恢复,森林碳储量持续升高。1998-2013年,林分年碳汇量为0.63 Mg·hm-2·a-1,其中人工林年碳汇量是天然林年碳汇量的2.24倍,人工林碳汇能力要高于天然林,主要是由于退耕还林工程的大面积实施以及对造林地加强了抚育和管理。1998-2003年,2008-2013年人工林年碳汇量均高于天然林,只有2003-2008年人工林年碳汇量低于天然林,主要是由于在此阶段退耕还林工程造林面积较大,共造林758.00×103hm2(图 2),所造林木处于幼龄林阶段,碳汇能力较成熟林而言较弱。随着人工林生长为碳汇能力较强的成熟林河南省森林将具有较大的碳汇潜力。

ZHANG等[26]研究表明:2013年全中国森林碳储量和碳密度分别为6 896.3 Tg和41.0 Mg·hm-2。可见,河南省2013年森林碳储量占全中国2013年森林碳储量的1.32%,河南省森林碳密度低于全国森林植被碳密度,表明河南省森林质量低于全国森林质量平均水平,需要加强抚育和管理,提高森林质量和碳汇能力。李世东等[28]研究得出:河南省森林碳储量和碳密度分别为87.96 Tg和31.04 Mg·hm-2,碳密度高于本研究结果,主要是由于运用不同的估算方法计算森林碳储量。河南省2013年森林碳储量为91.02 Tg, 相当于河南省 2010 年碳释放量的 65.86%[29],相当于中国年碳释放量(10 000 Tg)的 0.91%[30]。森林植被在碳汇和减缓全球变化方面发挥着重要的作用[31]。

人工林在河南省森林碳汇中发挥越来越重要的作用,其碳储量和碳密度在2013年分别为53.21 Tg和30.60 Mg·hm-2。ZHANG等[26]研究的2013年全国人工林碳储量和碳密度分别为1 400.0 Tg和29.7Mg·hm-2,河南省人工林碳储量占全国的3.80%,河南省人工林碳密度略高于全国人工林碳密度,表明河南省人工林质量较高。主要是由于造林后政府、林业部门和农户加强对林木的抚育和管理,林木生长状况良好,具有较强的碳汇能力。

运用生物量转换因子连续函数法计算林分生物量将会产生一定误差。误差主要来源于蓄积量转换为生物量的公式中一些相关参数(a,b)。本研究采用的一些参数在河南省进行过研究,但多数是采用全国的或相似地区的参数进行估算,存在一定的误差。REN等[32]分析了估算广东省森林植被碳储量的误差,认为误差主要来源于蓄积量转换为生物量公式中所使用的参数,在1992,1997和2002年森林清查时所产生的误差分别占97.26%,96.96%和95.75%。为了提高蓄积量转换为生物量公式参数使用的可靠性,需要针对河南省地区不同树种开展研究,采用适合当地条件的生物量转换参数。