“江南一怪”李锁庆

孙慨

凌空飞燕,1981 李锁庆 摄

春到人间,1979 李锁庆 摄

《春到人间》是李锁庆名动人像摄影界的第一幅作品。青春靓丽、朝气勃发的少女在春风中前行,她的眼神充满希冀,她的脸庞活力充沛,飘逸的黑色长发与层叠的白色纱巾可以让人闻到微风的气息,而背景中隐约的庭楼、舒展的枝柳,将“春”与“风”的意蕴表达得淋漓尽致。

这张照片的拍摄时间是1979年,改革开放的春风已经开始吹拂着中国大地。图像元素简单却布置精巧,无一笔累赘亦无一处欠缺。最是那“春到人间”的点睛之题,照片因标题而升华了主题,标题因图像而获得了安放。

照片的拍摄初衷,系省里来了通知,因“文化大革命”被停办多年的全国人像摄影展将重新開办,李锁庆获知此消息,殚精竭虑,获此灵感。当照片送至南京参加江苏省初评时,12位评委全票通过并报送全国参展。1980年,在第三届全国人像摄影艺术展中,《春到人间》不负众望,荣获二等奖。

艺术之路寻源

摄影,原非李锁庆的本行,但在从事摄影之前的经历,成为他从照相馆师傅中脱颖而出的技艺源泉。

李锁庆出生于一个小有名气的艺匠之家,父亲李春和是茅山地区远近闻名的泥塑匠人,周边大大小小的庙宇内的菩萨塑像大多出自其父之手。金坛当地在节庆时颇负盛名的民间演出活动——出抬阁,其父也有参与。15岁时,李锁庆就开始跟随父亲学习泥塑,那是1944年。原本希冀子承父业,借此谋生,但1949年后,这一行业随着社会气候的变化而日渐凋零。另寻出路的李锁庆又从街头炭画艺人的笔法中获得启发,无师自通,他在县城的大沿河巷摆起了画摊。做泥塑的造型基础和跟随父亲的耳濡目染以及天赋般的艺术悟性,使李锁庆的人像炭画营生风生水起。而这,又为他后来从事人像摄影,奠立了直接的审美基础。

画炭画的工作,一直持续到1958年他进入金坛照相馆之后;1961年他开始独立掌镜,摄影就此成为他一生痴迷并实现自身价值的重要途径。

拍下小人物的美

风雨鸿雁,1983 李锁庆 摄

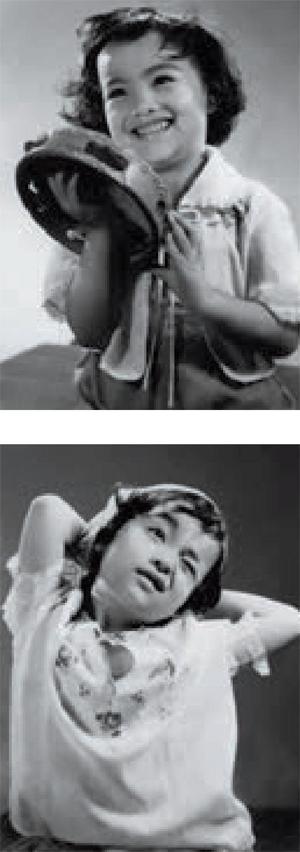

顽童,1970 李锁庆 摄

家人和同事都说,李师傅似乎永远都在照相馆里,其他地方也见不到他的人影。他喜欢摄影,好像一天中所有的时间都在琢磨怎样把照片拍得好,或者更好,即便是普通的一幅单身人像,他也尽量拍摄出一个人的个性或特点。他拍摄人像时最善于捕捉人物的丰富表情。像大多数照相馆摄影师一样,拍摄过程中他也会朝着顾客喊“一、二、三,笑!”,但他通常在喊到“二”时就立即捏下快门线一端的皮囊,使人物的神态或自然逼真,或生动有趣。渐渐地,大家都觉得李师傅的照片拍得好,有艺术的感觉,于是都慕名而来。在20世纪八十至九十年代,金坛小城里许多人家孩子的满月照、百日照,老人的寿星照,或者全家福,更是点名非要李师傅拍摄。李锁庆2010年去世后,许多金坛人家里因留有一幅李师傅拍的照片而感到自豪。

在照相馆之外,李锁庆一直有着自己的追求——他常常要拍摄一些不能赚钱反而还要自己贴钱的照片。《春到人间》之后,李锁庆厚积薄发,一鼓作气创作了多幅在省内乃至国内反响不凡的人像作品。1991年,江苏省商业厅授予了他“荣誉特级摄影师”的称号。因为李锁庆,金坛照相馆和金坛的人像摄影在省里也出了名,省内各地的照相馆同行纷纷前来取经学艺。

然而,李锁庆探索人像摄影的脚步却并未停滞。就在1992年,李锁庆再一次名震国内人像摄影界。彼时,经过八十年代改革开放初期“一切向钱看”的风尚洗礼,九十年代的下岗潮导致了人们择业观的改变,职业不分贵贱、劳动光荣,尤其是凭借自己的双手获得价值的朴素观念受到倡导。李锁庆凝神深思五个月,创作了《崇高的职业》这幅作品。依然是年轻的女性,职业却是一名修脚工人,高调、略微仰视,画面结构采用了当时流行的“磁砖壁画”效果。在这一年的第七届人像摄影展上,《崇高的职业》全票通过,被评为一等奖。

由于李锁庆的获奖作品,大多表现的是邮递员、修脚工、教师这样的基层小人物,但其作品主题却折射了时代精神,倡导了理想的社会风尚,这一特点被业界传为美谈,李锁庆也被冠以“江南一怪”的雅号。用他自己的话说:“我拍照并不单纯为工作,也是在追求一种美的艺术,我要拍下别人最美的瞬间,尤其是普通人的。”

人像模特儿“碰、寻、追”

李锁庆执著于人像摄影并卓有成就,秘诀有二。

其一为善找模特。平时在为顾客拍摄时,偶尔遇到长相标致、脸庞秀丽的顾客,他都要主动与人家相商,多拍几张自己满意也额外赠送人家的照片——此亦为出作品之一途径;但更多的时候,一有闲暇,他就站在照相馆的门口,神情专注地细细察看街上来来往往的行人,一旦发现合乎他心目中形象的人物出现,就立刻追过去与之交谈,相邀拍摄;如果追不上,也要四方打探,登门寻访。由于这样的对象大多是青春貌美的姑娘,李师傅的这一“癖好”,一度还成为小城的趣谈。

模特之于人像摄影作品的质量高下,举足轻重。在顾客中发现,谓之“碰”;在行人中发现,谓之“寻”;而在来到小城作演出活动的演员,以及春节时從上海等大城市来小城走亲访友的人们中发现,谓之“追”。

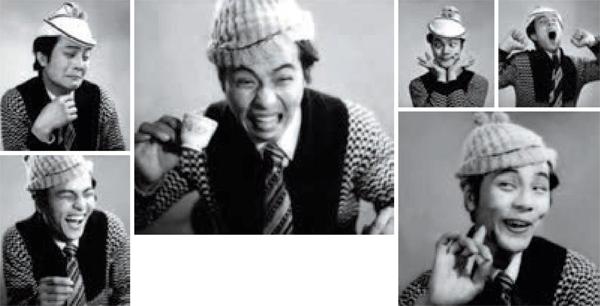

据当年与其同事的周益华说,李师傅当年真是痴迷,一有外地来的演出团来金坛,他就拉上他到后台等,等人家演出一结束,就与人家约时间。许多有趣的照片,都出自于那些气质好、表情自然到位的模特。其中一组表现滑稽人物神情的连续摄影作品,模特就是《一只绣花鞋》的男演员。

崇高的职业,1992 李锁庆 摄

喜剧人物,1970 李锁庆 摄

与“名士”相交

李锁庆的另一个特点,是喜欢学习、博采众长,这一特点使身处小县城的他拥有了不一样的智慧和眼光。《大众摄影》、《中国摄影》、《人像摄影》这些杂志是他每期必读的学习材料,但向身边的高人学习借鉴,更是他寻求主题,开阔思路的重要路径。

照相馆同事蔡锁庚、当年具有一定美术功底后来旅居美国的摄影家周益华、中学教师兼书法家汤钟音、当年在金坛县文化馆工作的刻纸艺术家和美术家周蕴华,都是小城里文化与艺术上的“名士”,有的与之年仿,有的年岁小很多,但李锁庆一一视为至交,但凡有了新的创意,都拿出来主动相商,寻求完善或提炼。而他们,也从各自的艺术特长和思想积累出发,为之出谋划策,或出手相帮。

具体到《春到人间》中的背景画、宽银幕形式的裁剪,《崇高的职业》里的画面分割与拼合,尤其是作品名称的选取、照片中的题词,在那个电脑技术尚未普及的年代,所有的创意和想法都依赖于一步步精心思考的手工完成。《春到人间》拍摄于简陋的影棚,电风扇吹起的头发和纱巾极易凌乱,无法契合姑娘愉悦的表情,试拍了五六张,最后通过众人相帮以及技术处理,再与背景画翻拍合成,才获此理想效果。

“李师傅”,是李锁庆一生中被人称呼最多的名称——即便在他名闻国内人像摄影界时,因为照相馆隶属于饮食服务公司,“师傅”仍是他们这一代人中所认同的尊称。2007年,笔者策展《重现·金坛》,将其作品送入平遥国际摄影大展展出,归来后他拿着入选证书,读着证书上的文字,自嘲中带着欣慰:“我们这一辈人,还没有被人家称作为摄影艺术家过呢!”这位照相馆的摄影师傅,曾因其一系列蕴含了时代气息和历史特征的作品而备受关注,然其低调与朴素,一如其作品中那些平凡而普通的人们。