白质纤维束磁共振扩散张量成像在恒河猴脑梗死模型中的应用

姚添奇 张默 何小夺 陈健 吴迪 丁玉川

脑梗死是一种致残率和致死率较高的脑血管疾病,脑白质纤维束损伤是脑梗死主要表现之一,与患者的临床预后密切相关。MR功能成像技术能够较早期地评估脑白质损伤。扩散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)是评价脑白质纤维束的影像学新技术,其在临床中属于水弥漫成像技术,主要是对人体水分子的弥散定量来直接反映人脑深部灰质及白质发生的微结构变化[1]。DTI是从多个方向获取扩散加权图像,得到每一个体素的扩散张量的成像过程。DTI作为非侵入性的分析大脑内部结构的重要工具,是唯一能够进行活体测量神经纤维的成像技术。DTI技术不仅能够动态跟踪患者脑白质纤维变化,还能够将患者脑部发生病变部位对其脑白质纤维结构产生的影响展示出来[2]。恒河猴与人类的许多生物学特性(脑部结构、灰白质组成、血管分布等)接近,因此恒河猴脑缺血模型是转化医学的重要方法[3]。本研究采用中国科学院自动化研究所开发的DiffusionKit软件,应用MR DTI动态评估恒河猴局部脑缺血模型的白质纤维变化,通过自身比较,评估非人灵长类动物模型局部脑缺血后白质纤维束的损伤及修复过程[4]。

1 材料与方法

1.1 实验动物

成年雄性恒河猴4只,清洁级,年龄分别为8.0、8.5、9.5、6.0岁,平均(8.0±1.5)岁;体质量为11.0、10.2、8.6、8.5 kg,平均(9.6±1.2) kg,由解放军军事医学科学院实验动物中心提供[合格证号:SCXK(军)2012-0019][5]。动物日常喂养在首都医科大学实验动物室[SYXK(京)2014-0018],每只动物均单独饲养,喂养1个月以上后用于实验。所用实验动物经检测排除结核分枝杆菌、志贺菌、沙门菌、寄生虫、B病毒等感染。实验方案经首都医科大学动物伦理委员会批准(伦理号:AEEI-2016-174)。

1.2 主要试剂与仪器

麻醉药品:丙泊酚(10 ml/100 mg,批号:320040,AstraZeneca UK Limited);氯胺酮(2 ml/0.1 g,批号:111207,江苏恒瑞医药股份有限公司);速眠新(批号:201403,广州莱绿宠商贸有限公司)。实验所用磁共振设备为德国Simens公司生产的Verio 3.0 T超导磁共振扫描仪,搭配使用Simens 32通道头部线圈;其他器材包括微导丝(Traxcess 14,美国)、Rebar18 微导管(Micro Therapeutics,美国)。

1.3 实验方法

模型动物术前8 h禁水,2 h禁食,对实验动物的生命体征全程监测,手术台通过电热毯辅助加热,动物肛温控制在37 ℃,肌内注射氯胺酮(2 ml)+速眠新(1 ml)诱导麻醉,丙泊酚0.3~0.4 mg/(kg·h)持续静脉滴注麻醉。采用冠状动脉造影并应用5 F动脉鞘组穿刺针、导引钢丝、动脉鞘行经皮穿刺股动脉。在0.889 mm(0.035英寸)超滑导丝引导下,将5 F导引导管置入右侧颈内动脉,退出导丝造影。然后通过微导丝将微导管头送达右侧大脑中动脉M1段,撤导丝,将一根10 cm自体血栓送至M1段,闭塞2.5 h后给予重组组织型纤溶酶原激活剂溶栓治疗。手术过程中对体温、血压、心率、呼吸、血氧持续监测。结束后对穿刺点加压包扎,待恢复自主呼吸后,送至磁共振室进行脑成像检查,检查结束送回动物房,给予甘露醇等对症治疗以及保暖、营养等支持[6]。

1.4 扫描序列与参数

分别于脑缺血后4 h、7 d、30 d进行MR扫描,扫描时采用头部固定装置摆正头部位置,以前联合与后联合连线为中心线进行扫描。基本参数:重复时间(repetition time,TR)、回波时间(echo time,TE)、视野(field of view,FOV)。常规扫描序列:(1)T1加权三维磁化强度预备梯度回波序列,TR=1 900 ms,TE=2.99 ms,FOV=230 mm×230 mm;(2)T2加权成像,TR=4 000 ms,TE=100 ms,FOV=180 mm×180 mm;(3)T2 MR液体衰减反转恢复序列,TR=9 000 ms,TE=96 ms,FOV=220 mm×220 mm;(4)时间飞跃-MR血管成像,TR=20 ms,TE=3.6 ms,FOV=220 mm×220 mm;(5)扩散加权成像,TR=6 000 ms,TE=100 ms,FOV=220 mm×220 mm;(6)DTI,TR=9 000 ms,TE=92 ms,FOV=131 mm×131 mm。

1.5 后处理方法

纤维束示踪成像软件为中国科学院自动化研究所开发的DiffusionKit软件[4]。将获得的DICOM图像在DiffusionKit软件上进行图像预处理(a:格式转换;b:涡流矫正;c:头骨剥离)、图像配准、重组、纤维束成像、可视化。通过冠状面图像的内囊层面,左右内囊白质处选定感兴趣区,感兴趣区采用统一的半径,通过感兴趣区来追踪纤维束,可视化之后可以看到纤维束走向和纤维束数量。测量病灶内的各向异性分数(fractional anisotropy,FA)值并与健侧对比,同时选择病灶侧和对侧的额叶和小脑评估FA值和纤维束数量。

1.6 统计学分析

2 结果

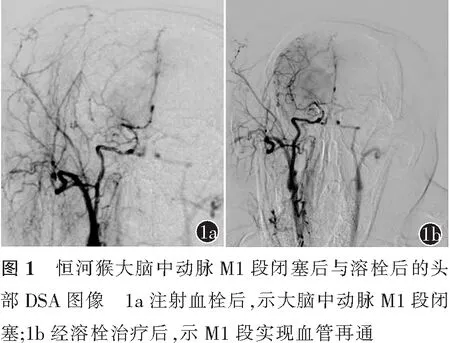

图1显示,注射血栓后恒河猴大脑中动脉M1段闭塞,经局部动脉溶栓治疗后,M1段实现血管再通。对于梗死灶侧(右侧)和对侧(左侧),以及额叶、小脑区域的FA动态分析显示,梗死灶侧(右侧)脑缺血后4 h、7 d、30 d FA比较,差异有统计学意义(F=8.565,P<0.05),其中梗死灶区缺血后7 d FA低于缺血后4 h(P=0.04) 和30 d(P=0.043)的FA。梗死灶对侧(左侧)、额叶(右侧和左侧)及小脑(右侧和左侧)FA动态比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

对梗死灶侧(右侧)和对侧(左侧)以及额叶、小脑区域的纤维束数量动态分析结果显示,仅梗死灶侧(右侧)纤维束数量动态比较,差异具有统计学意义(F=10.658,P<0.05),其中梗死灶区缺血后7 d纤维束数量低于缺血后4 h(P=0.045)和30 d (P=0.033)的纤维束数量。梗死灶对侧(左侧)、额叶(右侧和左侧)及小脑(右侧和左侧)的纤维束数量动态比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

表1 大脑中动脉闭塞-再通恒河猴模型脑缺血后4 h、7 d、30 d不同脑区各向异性分数的变化

表2 大脑中动脉闭塞-再通恒河猴模型脑缺血后4 h、7 d、30 d不同脑区纤维束数量的变化

3 讨论

DTI是能在活体状态下显示白质纤维束走向的成像技术,在临床与科研方面有重要价值,可显示纤维束形态变化与梗死灶的空间位置关系,可以结合临床症状,指导患者的康复治疗。DTI的基本原理是水分子在不均质组织具有弥散各向异性的特征,在平行于纤维方向的弥散速度远远大于垂直方向的弥散速度,这种方向依赖性的弥散就是FA。FA是描述脑白质纤维各向异性特征的主要参数之一,其大小与髓鞘的完整性、纤维致密性及平行性有密切关系,能够反映白质纤维束的完整性[7]。FA越大,神经传导功能越强。通过FA可以反映水分子弥散方向的强度,也可以通过白质纤维束成像直观反映组织的形态[8]。

在非人灵长类动物上制备局部脑缺血模型,并进行临床相关的再通实验,能够完全模拟疾病的发生和发展过程。非人灵长类动物在基因上接近人类,大脑解剖结构、血管分布、灰质和白质的构成与人类似,适合MRI检查,尤其适合进行DTI研究[3]。因此,国际卒中圆桌会议特别推荐,神经保护药物在临床试验之前应以非人灵长类动物模型进行研究。大脑中动脉是脑缺血的好发部位,大多数模型均是针对大脑中动脉展开[9]。血管介入制备模型与脑梗死发病、治疗过程非常相似。因此,标准化的DTI数据能够为临床研究提供准确的参照。

3.0 T MRI的DTI序列为脑梗死的科研和临床应用提供了重要参照。DTI使用至少在6个方向的扩散梯度测定水分子的扩散。本研究采用64个方向扩散梯度的DTI,对恒河猴模型进行自身前后对照,并应用中国科学院自动化研究所开发的纤维束示踪成像软件DiffusionKit软件对恒河猴局部脑缺血后的纤维束进行了动态分析。结果显示,局部脑缺血后右侧(缺血侧)梗死灶FA值和纤维束数量均呈现先降低再升高的趋势,提示脑缺血急性期后脑白质和纤维束逐步恢复。

近年来随着取栓治疗的开展,血管再通率显著提高,相关脑保护研究陆续开展[10]。采用多种核磁程序序列,包括DTI,将为临床转化研究提供更多疗效评估的工具,非人灵长类动物模型也将更多地被应用于脑保护研究中。