港珠澳大桥东、西人工岛的洪涝防治策略

叶军,钟良生

(中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230)

1 工程概况

港珠澳大桥外海桥隧工程东、西人工岛(下称“人工岛”)与内陆城市不同,其四面环海,易受气象潮、风暴潮的影响,有时甚至受多种天气现象叠加影响。例如2017年8月23日登陆珠海的台风“天鸽”,登陆时恰逢天文大潮,给珠海、香港、澳门等地区带来重大破坏;2017年8月27日,台风“帕卡”再次登陆广东江门,给广东地区带来了强降雨;2018年9月16日,超强台风“山竹”侵袭广东江门地区,给广东地区带来强风暴雨。

由此可见,广东是一个气象灾害频发的地区,人工岛的防洪排涝形势十分严峻。如果防洪排涝设计考虑不够周全,易导致岛上发生内涝,严重的话可能引发停电、隧道被淹等事故,甚至可能会影响隧道结构的整体安全性,而且灾后修复及善后工作比陆地更为困难,产生的危害和损失也更加巨大,因此对人工岛洪涝灾害的防治显得极其重要。

经分析,人工岛洪、涝水的来源主要为越浪(风暴潮)和降雨。由于港珠澳大桥长达120 a的耐久性要求,整个工程的下垫面主要以硬化面为主,所以降雨能形成较大的径流。径流的产生主要来自桥面径流、岛面径流、隧道敞开段径流。本文以西人工岛为例,对其防洪排涝体系进行阐述。该体系主要从4个方面进行防治,分别是越浪防治、桥面雨水径流防治、岛面雨水径流防治以及隧道敞开段雨水径流防治。

2 越浪防治

对于越浪,采取以防为主、以排为辅的策略保证岛上建筑物及人员安全。首先在人工岛四周设置可靠的护岸工程,护岸形式为斜坡式,主要优点是迎水坡可将大部分波浪破碎,使波能大部分消耗在斜坡上,反射波较小。主要缺点是波浪的爬高较大,波浪易翻越上岛,引发洪水灾害。为克服斜坡式护岸的缺点,防止越浪对人工岛造成影响,考虑在护岸顶设置挡浪墙,既可阻挡大部分的越浪,一定程度上还优化了护岸工程,节省投资。另外在岛上设置越浪排水渠及越浪泵房,将翻越挡浪墙的海水快速收集排海。各设施布置如图1所示。

图1 西人工岛越浪防治设施示意图Fig.1 Schematic diagram of the wave prevention and control facilities on the west artificial island

由于挡浪墙的设置高度及越浪量没有确切的规范及公式计算,为保证设计的严谨性和可靠性,本项目委托了中交天津港湾工程研究院有限公司对人工岛周边的海浪情况进行模拟,并出具了《港珠澳大桥主体工程岛隧工程西人工岛越浪及防洪排涝波浪整体物理模型试验研究报告》[1],指导人工岛的防洪设计。

越浪量除跟波浪大小有关外,还跟海平面水位高度有关。珠海市沿海水位经常遭受台风风暴潮影响,使沿海增水,形成了高水位叠加大浪情况。增水位多在2 m以上,有记录以来的最高水位为3.37 m(1937年7月27日斗门区)。因此该物理模型是建立在高水位叠加波浪要素下进行的。

模型试验条件:

1)以西人工岛为试验模型对象。

2)以300 a一遇的高水位(3.82 m)叠加300 a一遇的波浪为设计假定条件。考虑到温室效应影响,海平面高度仍在逐年上升,为满足港珠澳大桥120 a的使用寿命,特此增加了2个高水位(4.12 m、4.32 m)进行安全复核,确保人工岛安全。

3)岛上设置越浪排水明渠。明渠前沿线距护岸前沿线9.8 m,断面呈矩形,宽度、深度均为2 m,顶面高程5.0 m,底面高程3.0 m。

4)南侧护岸挡浪墙高度从8.0 m开始至9.5 m逐级加高验证,北侧高度从6.5 m开始至7.5 m逐级加高验证。

5)岛上设置4座越浪泵房,与排水明渠相连,是排海的最终出口处。泵房内设置有轴流泵。当发生越浪时,不考虑越浪泵房处重力出流管道的排水,全部通过水泵提升排放。4座越浪泵房总排水能力约为10 m3/s。

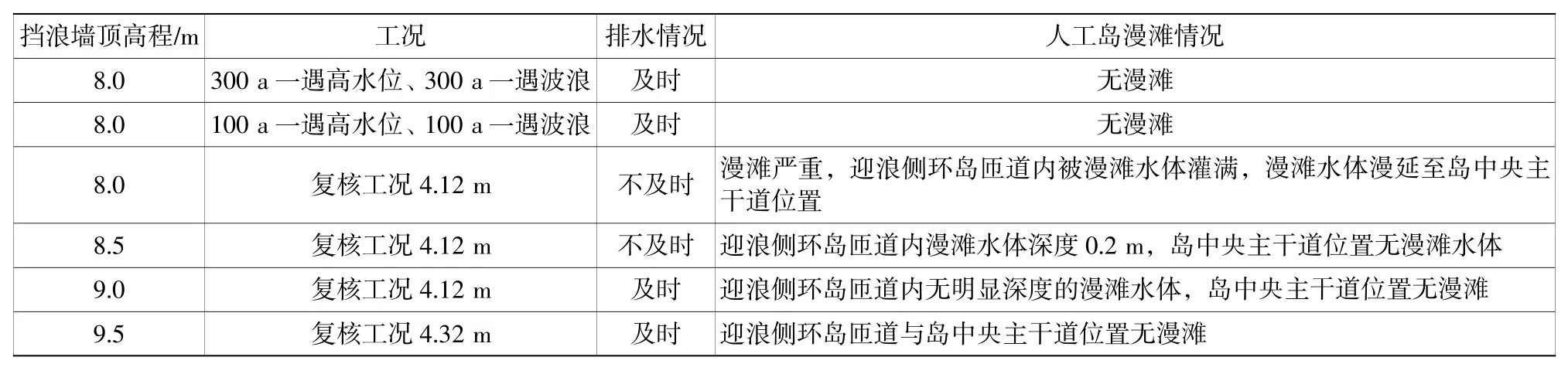

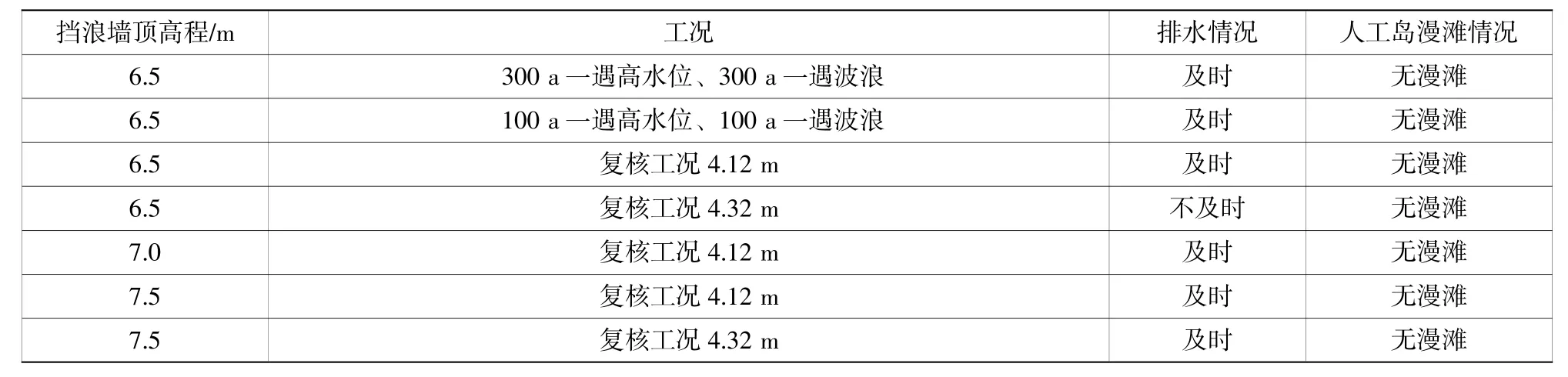

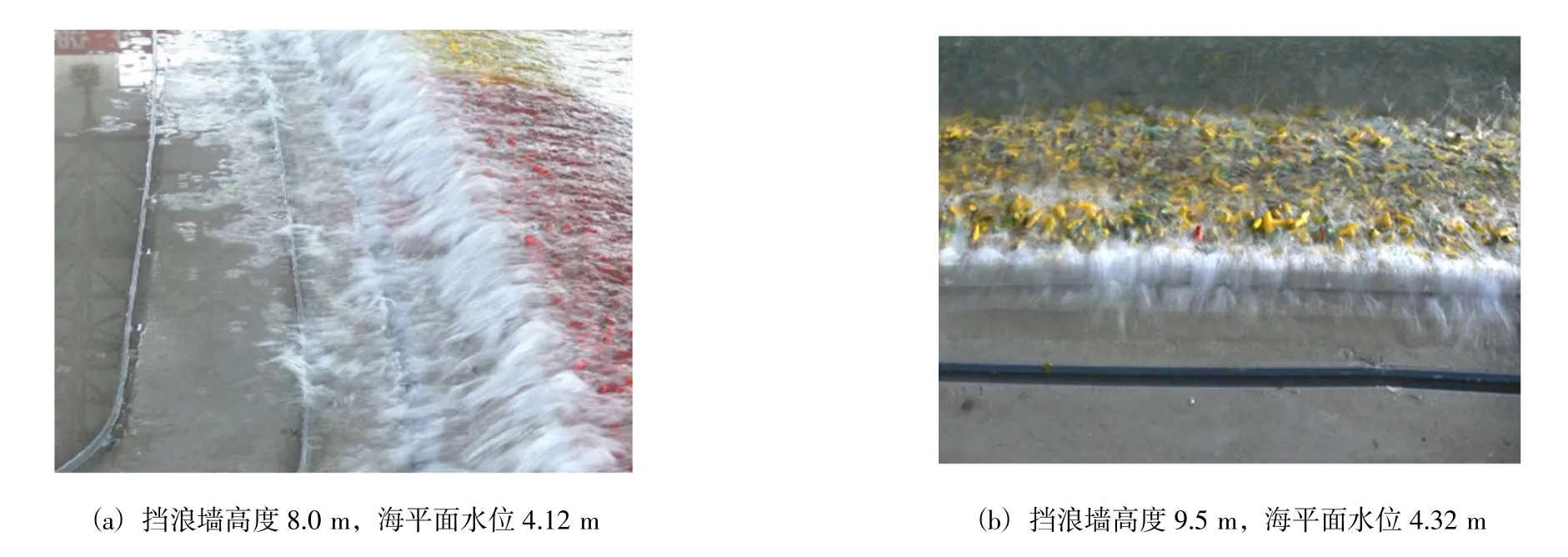

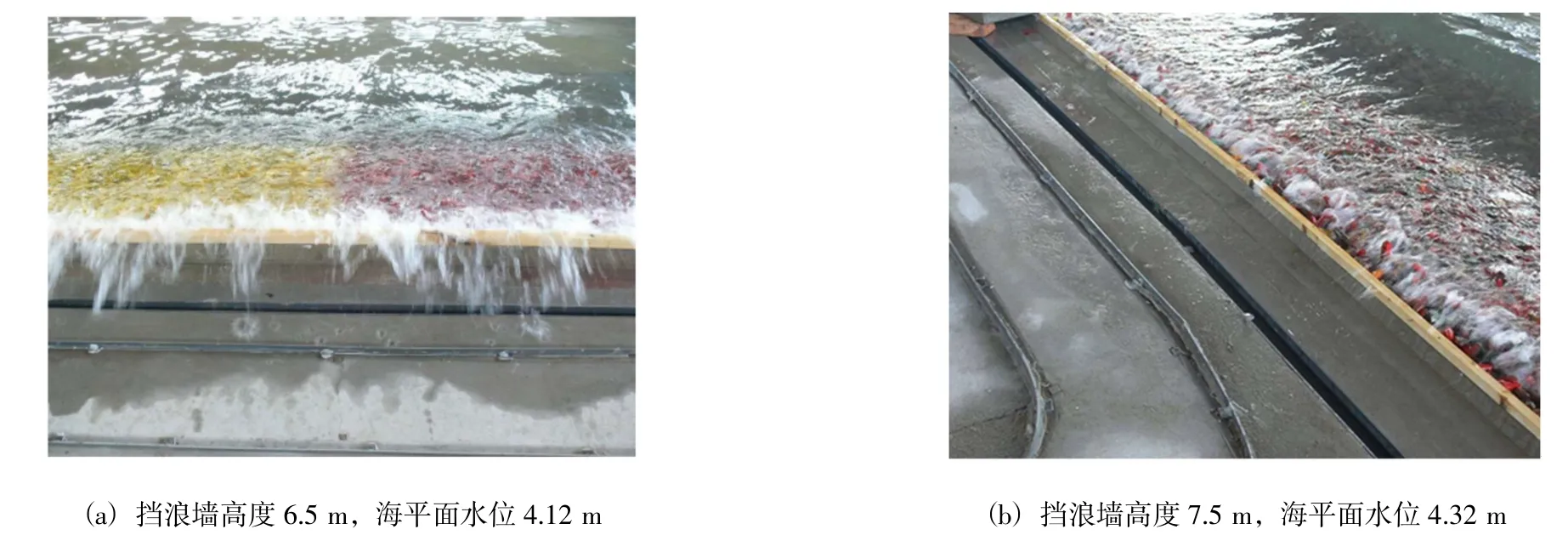

试验结论如表1、表2及图2、图3所示。

表1 南侧护岸排水和漫滩情况汇总表Table 1 Summary of drainage and floodplain conditions on the south revetment

表2 北侧护岸越浪、排水及漫滩情况汇总表Table 2 Summary of overtopping,drainage and floodplain conditions on the north revetment

图2 西人工岛南侧护岸挡浪墙上方局部越浪情况示意图Fig.2 Schematic diagram of local overtopping over the wave wall on the south revetment of the west artificial island

图3 西人工岛北侧护岸挡浪墙上方局部越浪情况示意图Fig.3 Schematic diagram of local overtopping over the wave wall on the north revetment of the west artificial island

西人工岛南侧护岸挡浪墙顶高程在8.0 m、北侧高程在6.5 m时,虽能满足300 a一遇高水位、300 a一遇波浪的设计工况防排水要求,但在复核工况时出现大面积漫滩,排水不及时的情况。将南侧挡浪墙高程提高至9.5 m及北侧挡浪墙高程提高至7.5 m的优化设计方案在复核工况条件下满足越浪设防标准,宽度2.0 m的排水明沟满足及时排水要求。

通过上述波浪整体物理模型试验,验证设计提出的各种应对措施是切实有效的,并根据试验成果对挡浪墙高程进行了优化,进一步提升人工岛防洪能力。

3 桥面雨水径流防治

港珠澳大桥工程以桥梁为主,桥面径流主要通过设置在两侧的排水口排除。内陆桥梁工程中设计降雨重现期一般取值为3~5 a[2],超过设计重现期的雨水可通过桥面坡度倾泻至地面。但本工程的桥梁与内陆桥梁有所不同,有以下特点:总长度长,且地处位置特殊。为满足船只的通航需要,设置了多处通航孔,造成桥梁竖向上的高低起伏,从而形成多个低点。于是,超过重现期的雨水将会在低点积聚,造成积水,影响行车安全。另外从桥梁至隧道入口处有一段长达1~2 km的下坡段,此段径流若排除不及时,将有大量雨水汇流至隧道,严重影响隧道安全,因此有必要在常规桥梁的排水体系上作进一步提升。首先考虑提高雨水设计重现期,同时相应加大桥梁排水系统的排水能力。其次考虑溢流系统,桥梁两侧不设混凝土防撞墩,而采用防撞护栏,假如雨水不能及时通过排水口排放,也能通过防撞护栏间的空隙溢流,有利雨水排除,避免车行道积水。

4 岛面雨水径流防治

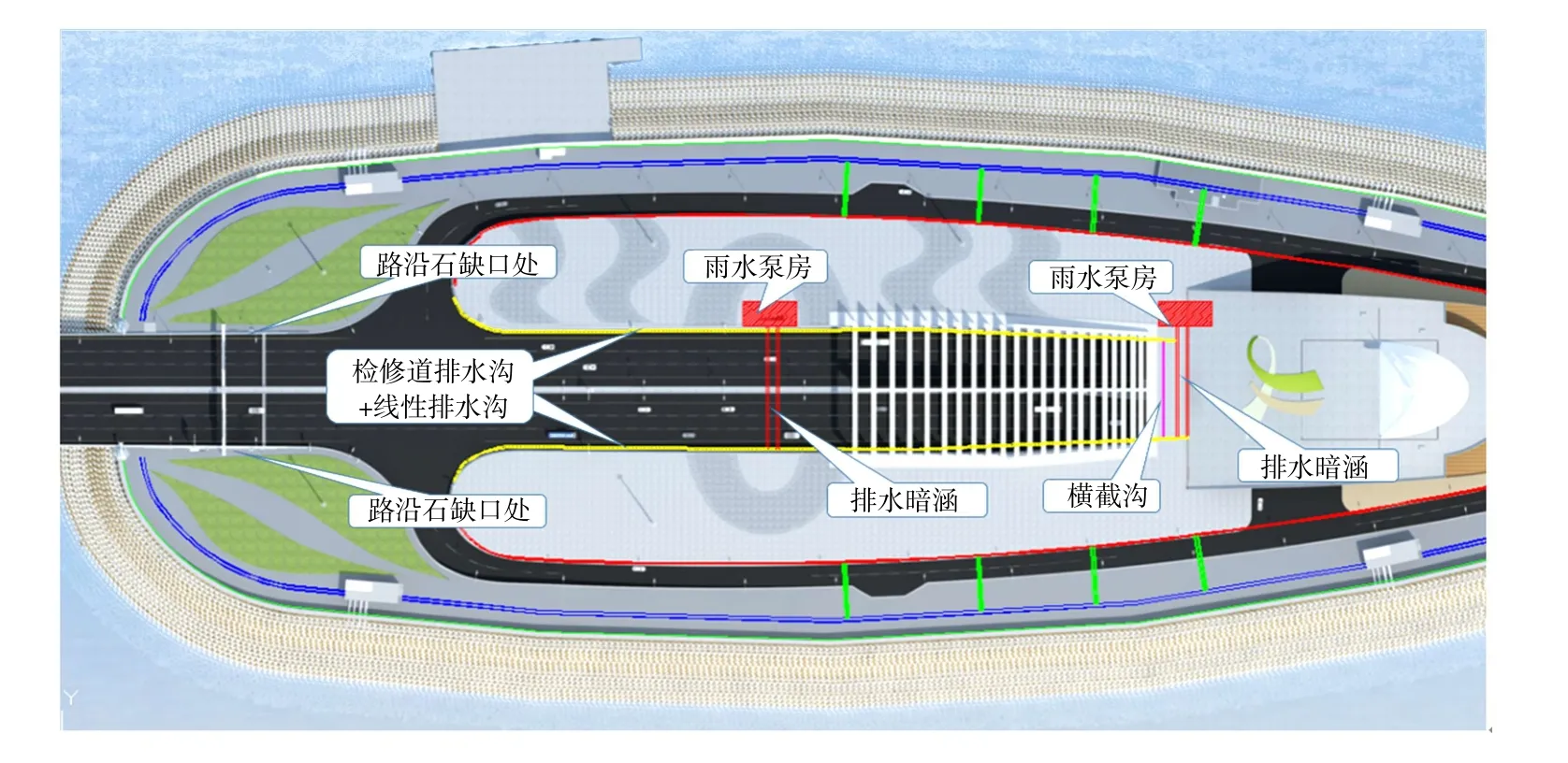

由于岛面与隧道存在匝道连接,因此岛面径流也需要及时收集排除,否则积水将以匝道为通道向隧道汇流,极大影响隧道安全。岛面排水方式可采用设置雨水口或者排水沟进行收集。为减少在道路上设置检查井,影响行车舒适感,最终选择在岛上设置排水沟的方案收集雨水,沟内雨水通过设置若干条排水暗涵,过路排至环岛路外侧的越浪排水明渠内,最终汇流至越浪泵房处出海。每座泵房内设有4根DN900重力排水管及4台轴流泵,正常情况下通过排水管重力排水,极端情况下经轴流泵提升出海。

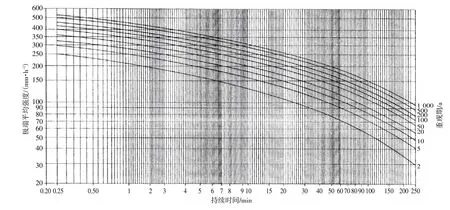

考虑人工岛安全的重要性,岛面雨水径流按临近地区深圳市100 a设计重现期的暴雨强度公式[3]计算,并拟按200 a一遇的标准复核。但由于深圳市暴雨强度公式是根据已收录的降雨资料推导出来的经验数值,超过100 a降雨重现期后,通过公式得出的数值会有明显误差,因此仍利用深圳市暴雨强度公式对排水系统进行复核已不适合。经调研,与人工岛临近的香港地区,有重现期1 000 a的降雨强度[4]数值。如图4所示,查阅其200 a重现期,5 min降雨历时的降雨强度为836 L/(s·ha),大于深圳100 a重现期,5 min降雨历时729 L/(s·ha)的数值,因此采用香港地区的数据进行复核更为科学。

图4 香港地区IDF曲线Fig.4 Hongkong IDF curve

对于岛面的排水沟选型也是经过多方面因素综合考量后的选择。如采用传统的混凝土排水沟,并考虑8处排出口,经计算后最大所需的截面尺寸(宽×深)为0.6 m×0.8 m,沿环岛路路边设置,则尺寸显得过于庞大,与道路不相协调,并且考虑收水需要,排水沟需采用格栅盖板。盖板一般为金属材质,在海洋气象环境下易被腐蚀且易被车压,过一段时间后将会出现变形、损坏,即使更换了也可能出现沟面不够平整的情况。从美观及耐久性角度来看,采用传统的混凝土排水沟并不合适。为此项目总部通过多次考察及调研,选用了一体式的树脂混凝土线性排水沟作为岛上排水设施。经过耐久性、经济性、美观性等多方面的比选,线性排水沟断面净空尺寸(宽×深)最终确定为0.20 m×0.35 m,但经核算,此尺寸排水沟的排水量明显较小,按原设计不能满足排水需求。

为了加大成品排水沟整体排水的能力以达到设计要求,在排水沟下增设多处出水口,使每一段排水沟的汇水面积与排水沟的排水能力一致。经核算,出水口大约每10 m需要设置1处。假若每处出水口均采用管道直连至越浪排水明渠,则造成横穿过路管道数量众多,极大影响了整岛的综合布线,侵占了其他管道的敷设空间,因此每处出水口敷设管道过路的方式并不可行,需另辟蹊径。

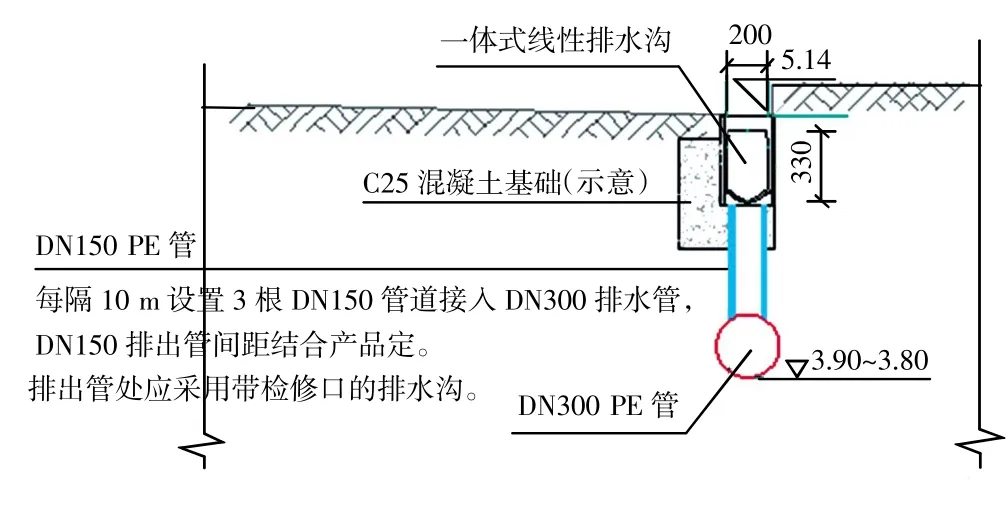

经过项目总部的多轮技术讨论以及和产品供应商的方案可实施性交流,最终采取了在排水沟下方敷设排水管道的方法,每隔10 m设置1个落水点至管道,排水沟的功能变成了收集雨水的作用,类似于屋面的雨水斗,而下方的管道才是真正的排水通道,管道最终接至若干过路排水暗涵处,仍是通过暗涵排至越浪排水明渠(如图5~图7所示)。这种方式保持了排水沟的尺寸不变,也解决了排水量不足的问题。

图5 西人工岛岛面排水设施示意图Fig.5 Schematic diagram of drainage facilities on the west artificial island

图6 西人工岛岛面排水沟与下方排水管连接示意图Fig.6 Schematic diagram of the connection between drainage ditch and the lower drainage pipe on the west artificial island

图7 西人工岛岛面排水沟下方排水管施工现场Fig.7 Construction of the drain pipe below the west artificial island drainage ditch

5 隧道敞开段雨水径流防治

隧道作为整个工程地势的最低点,更易遭受洪涝灾害,因此隧道敞开段雨水径流的组织排放是防洪排涝体系中极其关键的环节,也是确保隧道安全的关键环节。本工程隧道排水的主要来源有越浪和雨水。隧道排水的设计原则为高水高排,低水低排,尽可能减少向隧道汇集的水,降低隧道排水压力。

越浪:越浪翻越上岛后,经过物理模型试验[1]得知,如在岛面大面积漫滩,部分越浪水会流向隧道。但目前挡浪墙高度设置为试验中的最高高度,此风险已排除,因此不考虑越浪水汇流入隧道的情况。

雨水径流:从桥梁至隧道入口处有一段长达1~2 km的下坡段坡向隧道(西岛约为1 km,东岛约为2 km)。该段路面纵向设计坡度为2.98%,横向坡度为1.5%,由于纵坡比横坡更大,水流方向以纵向为主,因此削弱了桥梁两侧的排水口排水能力,造成部分雨水径流会顺坡而下进入隧道段。经分析,在深圳市100 a暴雨设计重现期下,西岛汇向隧道的雨水径流约为1 105 L/s,东岛约为1 430 L/s。如此大量的雨水向隧道口汇流,再加上隧道敞口段的雨水径流,将对隧道的防洪排涝体系造成极大的压力,因此,从桥梁与岛面的结合部开始,一直到隧道洞口,一共设置了3道防线,各道防线的设计标准及复核标准与场地雨水排水系统一致,最大程度避免雨水进入隧道。

如图8所示,第1道防线在桥岛结合处,在该位置的道路两侧约有40 m段不设置路沿石,人为形成2个“缺口”,本该汇流向隧道的桥面雨水径流则从“缺口”顺坡流向了岛面,进入挡浪墙内侧的越浪排水渠,不再进入隧道的敞口段。第2道防线由道路两侧的检修道兼排水沟、隧道敞口段中部的2道横截沟以及1座雨水排水泵房组成,整体排水能力约有3 600 m3/h。其功能是排放桥岛结合部至敞口段中部的这片区域产生的雨水径流,降低隧道洞口处的排水压力。第3道防线与第2道防线相似,主要排水设施也是道路两侧的检修道排水沟、洞口处的2道横截沟和1座雨水泵房,排水能力约为7 200 m3/h。

图8 优化前隧道敞开段排水设施示意图Fig.8 Schematic diagram of drainage facilities in the tunnel opening before optimization

通过对隧道敞口段边沟和横截沟进行物理模型试验[5],得出仅有少量雨水越过洞口流入隧道的结果,符合设计预期。但通过试验也得出了横截沟的尺寸需设置约0.6 m的宽度方可有效拦截雨水。这是由于当雨水量较多的时候,顺流而下的雨水因来不及进入横截沟,将在沟面产生一种“水翅”现象(如图9所示),从而翻越水沟,横截沟宽度越窄,翻越水沟的雨水量越大。但横截沟做成0.6 m宽度将带来另一个问题,港珠澳大桥的设计行车速度为100 km/h,当车辆经过横截沟时易发生跳车现象,存在安全隐患。鉴于此,本项目又对隧道敞口段的排水系统重新进行分析。经分析发现,由于敞口段设计的道路横坡和纵坡的坡度相近(纵坡2.98%,横坡2.5%),雨水径流主要以约45°角往道路两侧顺坡而下,而检修道排水沟排水能力有限,不能及时收集雨水,造成横截沟的两侧附近积聚相当数量的雨水,从而在此处发生“水翅”现象。因此只要让雨水顺利进入检修道排水沟,路面径流就会减少,相应地可减少横截沟的宽度,甚至不设横截沟。按此思路对系统进行优化,在无法增加检修道排水沟排水量的情况下,在其旁增设1道一体式树脂混凝土线性排水沟(如图10所示),协助排水。

图9 横截沟模型截水试验照片Fig.9 Photograph of the water interception test of the transverse ditch model

图10 检修道排水沟与线性排水沟Fig.10 Overhaul drain ditch and linear drain ditch

经计算,优化后绝大部分的雨水已被边沟收集,横截沟基本无雨水需要拦截。根据此计算结果,将横截沟均改为暗涵(见图11),保留其排水通道的作用,将道路两侧排水沟的雨水汇集至雨水泵房。另外,为保险起见,在洞口仍考虑设置1道横截沟,但采用一体式树脂混凝土线性排水沟替代现浇混凝土排水沟,净空宽度仅0.2 m,极大改善了行车条件。

图11 优化后隧道敞开段排水设施示意图Fig.11 Schematic diagram of the drainage facilities in the tunnel opening after optimization

6 越浪泵房

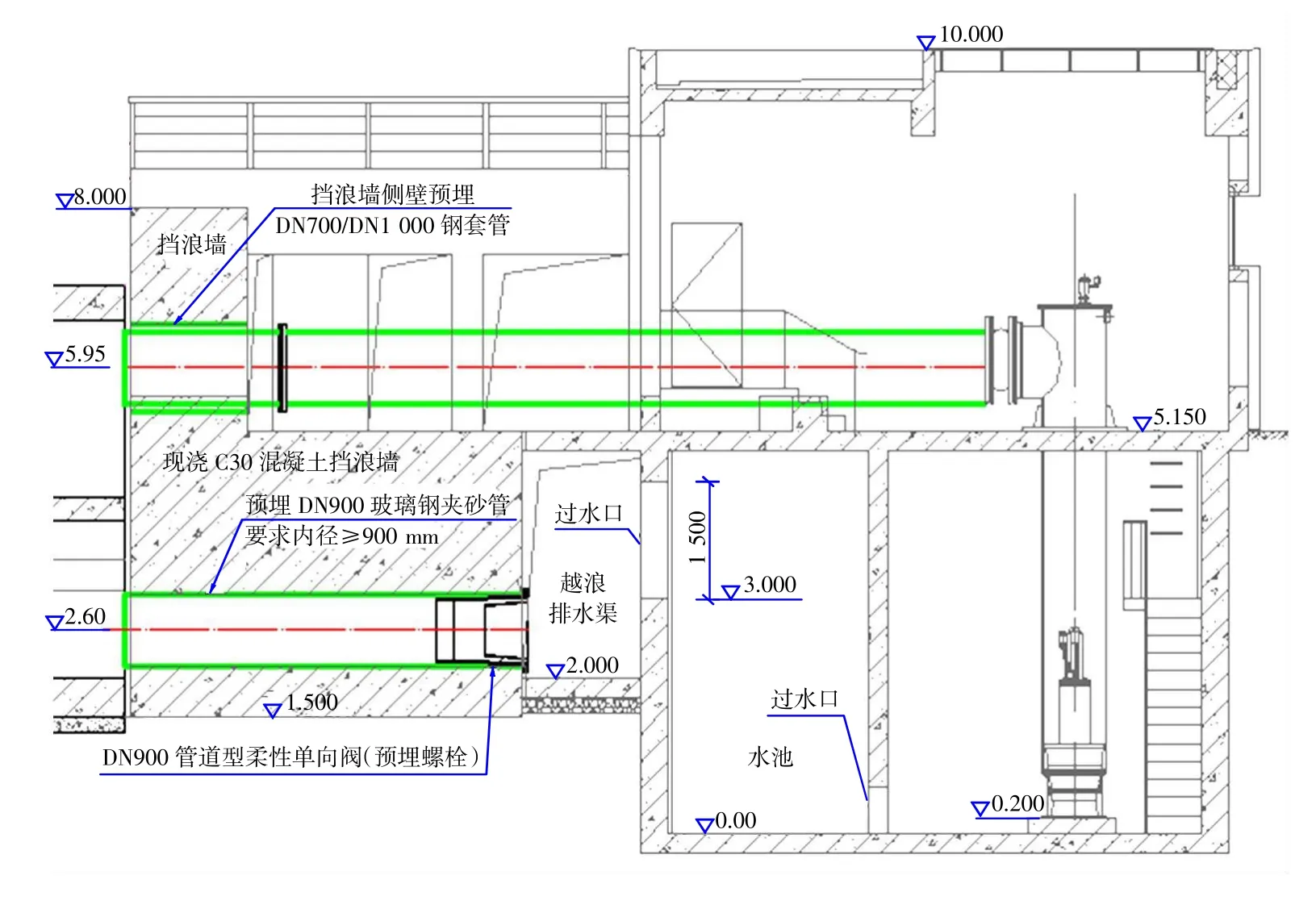

越浪泵房设计考虑了自排和机排两种排水方式。平时通过管道重力排放,当遇到强降雨、高潮水位、风暴潮等,重力排放已不能及时排水时,可通过轴流泵提升排放。由于重力排放管标高较低,为防止高潮时海水倒灌,在管道起端设置管道型柔性单向阀。

越浪泵房剖面图如图12所示。

图12 越浪泵房剖面图Fig.12 Cross-sectional view of the overtopping pump house

7 雨水泵房

雨水泵房主要功能是及时排除隧道敞开段的雨水,避免雨水径流进入隧道。泵房内设有集水池及潜污泵,通过潜污泵提升排放。

8 结语

本工程通过对影响人工岛防洪排涝体系的每一处来水源头进行科学分析,由此制定及设置了相应的对策及设施。并通过物理模型对设施进行验证,保证其有效性,切实保障了人工岛、隧道的人员及财产安全。