景观旅游绩效评价指标体系研究

吴忠军,曹宏丽,侯玉霞

(桂林理工大学 旅游与风景园林学院,广西 桂林 541004)

景观绩效是对建成项目的综合评估,通过量化指标反观景观设计的实践过程是否满足当初的设计意图,以及项目是否实现了可持续化发展[1]。景观绩效是美国风景园林基金会于2011年正式启动的一项研究,目前已构建了快速检索库(the fast fact library)、 效益工具包(the benefits toolkit)、 案例研究简报(the case study briefs)、 案例研究调查计划(case study investigation, CSI),旨在建立一个共享交流平台,讨论景观在实践开发中的价值,特别是评估工具及其开发应用值得我国景观绩效研究借鉴。景观的旅游绩效研究便是在此基础上,对建成旅游项目进行综合评估,结合我国旅游开发实践,提取适用指标,并对其进行筛选与增减,构建一套适用于景观旅游绩效评价的指标体系。

1 概念界定与问题提出

1.1 景观

“景观”一词的德语是“landschaft”, 法语是“paysage”, 英语是“landscape”, 英语世界用其表示地面、 地上的景色、 景物, 中文里最早出现“景观”一词尚未有确切考证。无论在英语世界还是中文语境中,“景观”的概念都是众说纷纭。 在地理学中, “景观”曾是一个科学名词, 定义为一种地表景象[2], 现已发展成为一个复合概念, 即自然与人文景观兼容并蓄[3], 经历了从“土地”空间概念到总体结构的空间可见整体的转变[4], 这个总体结构的空间除了传统认知层面的自然景观, 还应包括在这一“土地空间”内发生的人文活动的总和。在建筑学中,“景观”是一种附属品,作为建筑物的配景或背景。在美学中,“景观”曾被限定于自然风光范畴,但这不符合人类社会历史实践,当代社会孤立的自然景观已并不多见,美学研究已经综合和突出了人文内容,通常将其划分为自然景观和人文景观。简言之,景观就是美的山水、建筑、园林的综合体[5]。在旅游学中,“景观”是旅游者对旅游资源环境的认知结果[6]。从游客凝视角度来看,凡是能给游客提供愉悦体验、带来与日常生活迥异的不同寻常的风光或景色都可称作景观。在同一特定空间中,相较自然景观,独特的人文活动景观更能带来异样的愉悦体验。

目前,景观一词被广泛应用于各学科,学术界尚未能形成一个统一的概念认知。本文所述景观,至少具有两层含义。其一,景观是被旅游业开发利用后的旅游资源,且能带来综合效益。景观与旅游资源有不可分割的关系,一个是开发利用后,一个是开发利用前。国家旅游局开发司对旅游资源界定如下:自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和生态效益的各种事物和因素,都可视为旅游资源。因此,景观是能对旅游者产生吸引力,已被旅游业开发利用,并可产生经济效益、社会效益和生态效益的美的景物或景色。其二,景观既包含自然景观,也包含人文景观,囊括了自然景观要素及其共同作用构建的统一和谐整体,当然这个整体存在于自然过程与文化过程之间,是理性秩序与感性脉络的融合,通过物化手段落实在具有空间分布和时间演变的客观环境中[7]。

1.2 旅游绩效

“绩效”一词最早源于管理学,是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出。旅游绩效反映的是旅游要素投入与配置的综合效益[8],即旅游产业在其发展过程中产生的成绩和效益[9]。从可持续旅游发展来看,全球可持续旅游委员会(GSTC)提出了一套可持续旅游标准,从可持续运作、社会效益、经济效益、游客体验、文化传承与遗产保护、环境效益等层面构建了45个评价指标,体现旅游产出过程与成果的可持续化发展,文化作为独立的效益层面被提出。综上,旅游绩效关注旅游目的地的可持续发展,力求实现当地社区的经济效益与社会效益最大化/负面影响最小化,以及环境效益的最大化/负面影响最小化。

1.3 景观的旅游绩效

旅游是人们到惯常居住地以外的地方,停留一段时间,主要目的不是为了在所到地区获得经济效益的活动。旅游活动三要素包括时间、金钱和旅游动机,旅游动机即旅游者有旅游的意愿,如感受异域文化、欣赏美景的欲望。根据旅游活动的内容分类,旅游可分为观光旅游、度假旅游、体验旅游等,无论哪种类型的旅游都是以美的景物或景色为基础媒介,即美的景观始终具有永恒的旅游吸引力。因此,对景观的旅游绩效进行评价就显得十分必要了。景观的旅游绩效旨在对建成旅游项目的运行状态进行评估量测,从而反观景观设计过程及结果是否为可持续旅游发展作出贡献。景观的旅游绩效不仅关注旅游开发的可持续化,还关注景观设计过程中是否实现了可持续化。

2 相关绩效评价的学术探索

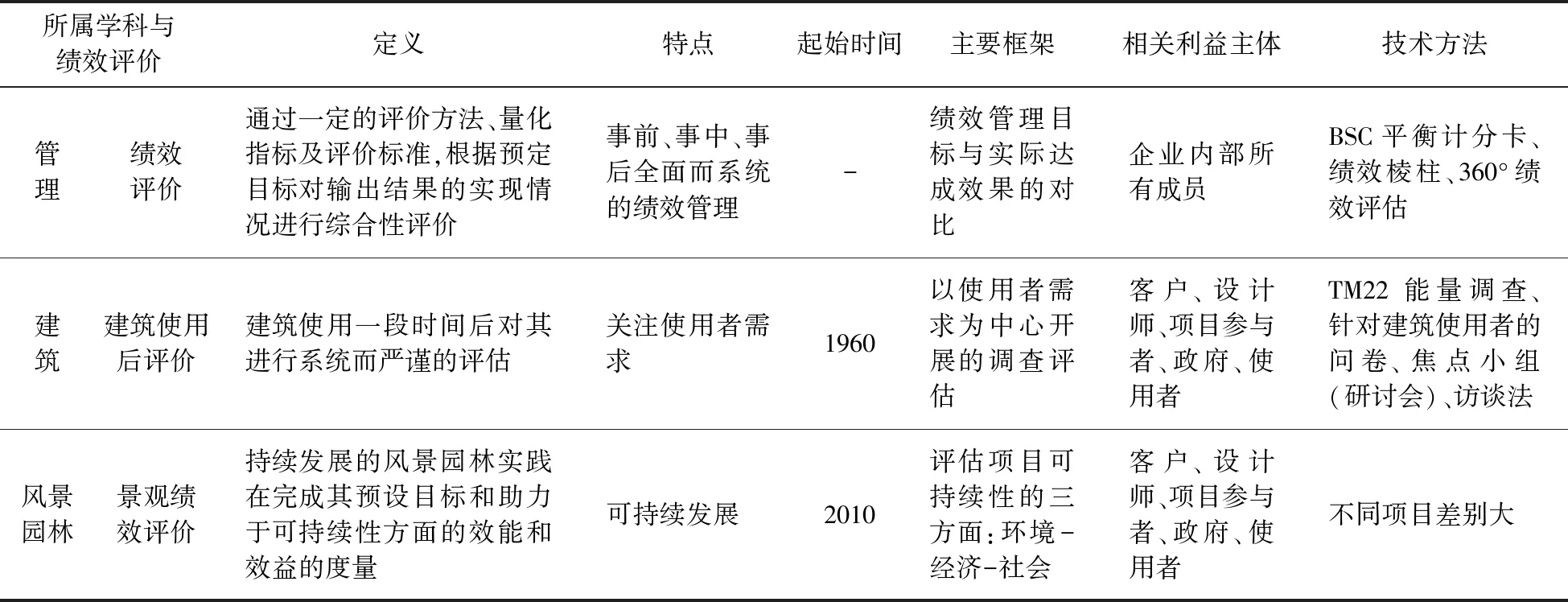

绩效评价源于管理学, 从属于绩效管理体系事后评价系统。 绩效管理是一套渗透并融合质量管理、 目标管理、 财务管理、 薪酬管理的综合管理工具, 包含事前、 事中、 事后管理, 强调从输入到输出的全过程管理, 其系统性全过程思维对景观绩效评价具有指导意义。 表1对比了3个学科(管理、 建筑、 风景园林)的绩效评价, 说明了各自理论依据、 评价框架、 评价特点、 评价方法和指标。

表1 管理、建筑、风景园林学科绩效评价对比

2.1 以使用者需求为特征的建筑使用后评价

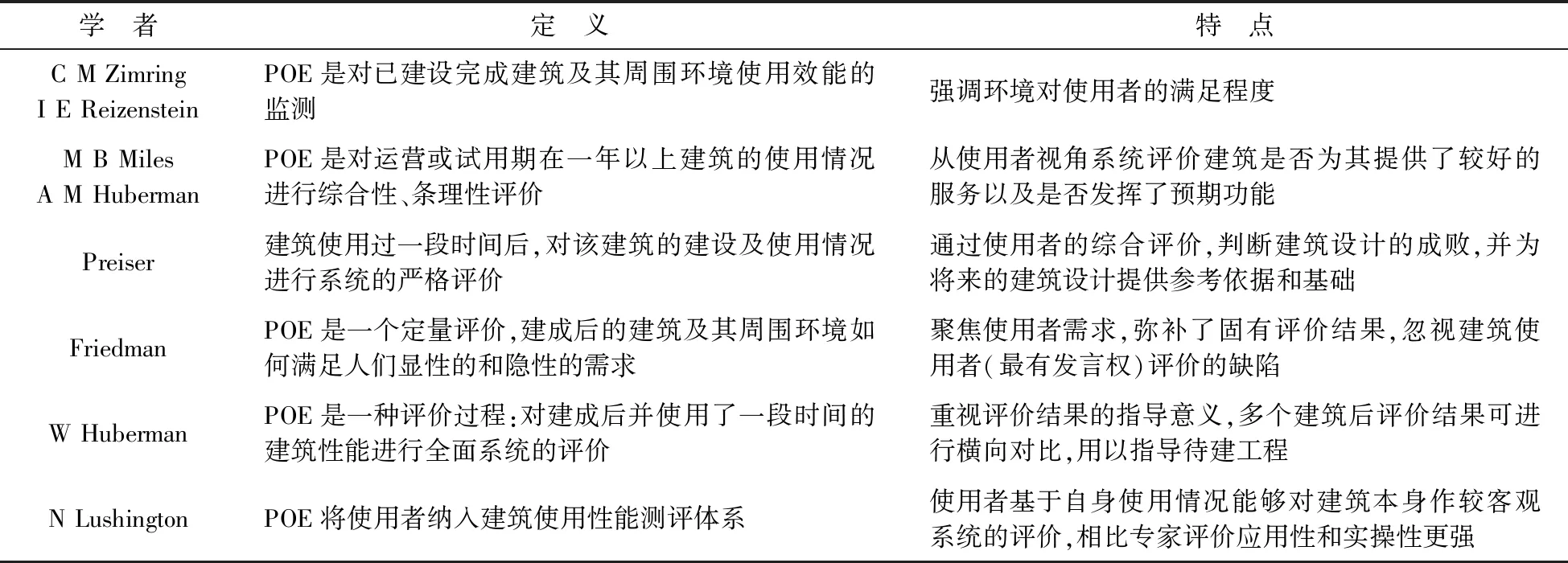

建筑使用后评价(post-occupancy evaluation, POE)发迹于20世纪60年代的欧美,国外POE研究学者Zimring等、Miles等、Preiser、Huberman、Lushington分别对其进行了阐释和特点梳理,详见表2。POE强调使用后评价,主要关注建筑使用者的需求,采用问卷、访问和焦点小组等方式对使用者进行全面而系统的调研,了解使用者需求是否得到满足,并与建筑设计意图进行对比,找出设计缺陷,从而进行设计改善和指导未来建筑设计,调研小组通常由心理学、社会学、设计师、某方面的技术专家共同组成,调研开始到结束是系统而严谨的。POE已有近60年发展历史,被广泛应用于各类建筑,评价方法较为全面,评价程序相对固定,指标体系相对完善,具有普适性。

2.2 以可持续特征为基准的景观绩效评价

景观绩效经历了长期的发展历程, 从最初的建筑附属物成长为一个独立评价系统。 早在20世纪40年代, 就有科学家、 城市规划师以及政府部门对景观元素在环境、 经济和社会方面的效益作了度量。 景观绩效评价由建筑绩效评价延伸而来, 在设计与规划类建筑项目进行绩效评价时, 景观作为一个附属评价要素涵盖其中, 并未引起实践者们的足够重视。 从1999年美国绿色建筑协会创建的LEED能源先锋认证系统到由德克萨斯大学奥斯丁分校的伯德·约翰逊夫人野花中心、 美国风景园林协会和美国植物园联合创建SITES可持续场地倡议, 再到2006年卡斯卡迪亚绿色建筑协会提出的LBC绿色建筑认证体系, 展现了建筑可持续性价值的评价历程, 也是景观绩效萌芽探索期。 其中, SITES是在LEED背景上创建的以生态会计学为理论依托的景观绩效认证系统, 旨在为景观设计、 施工、 养护实践提供指导与绩效标准[11]。

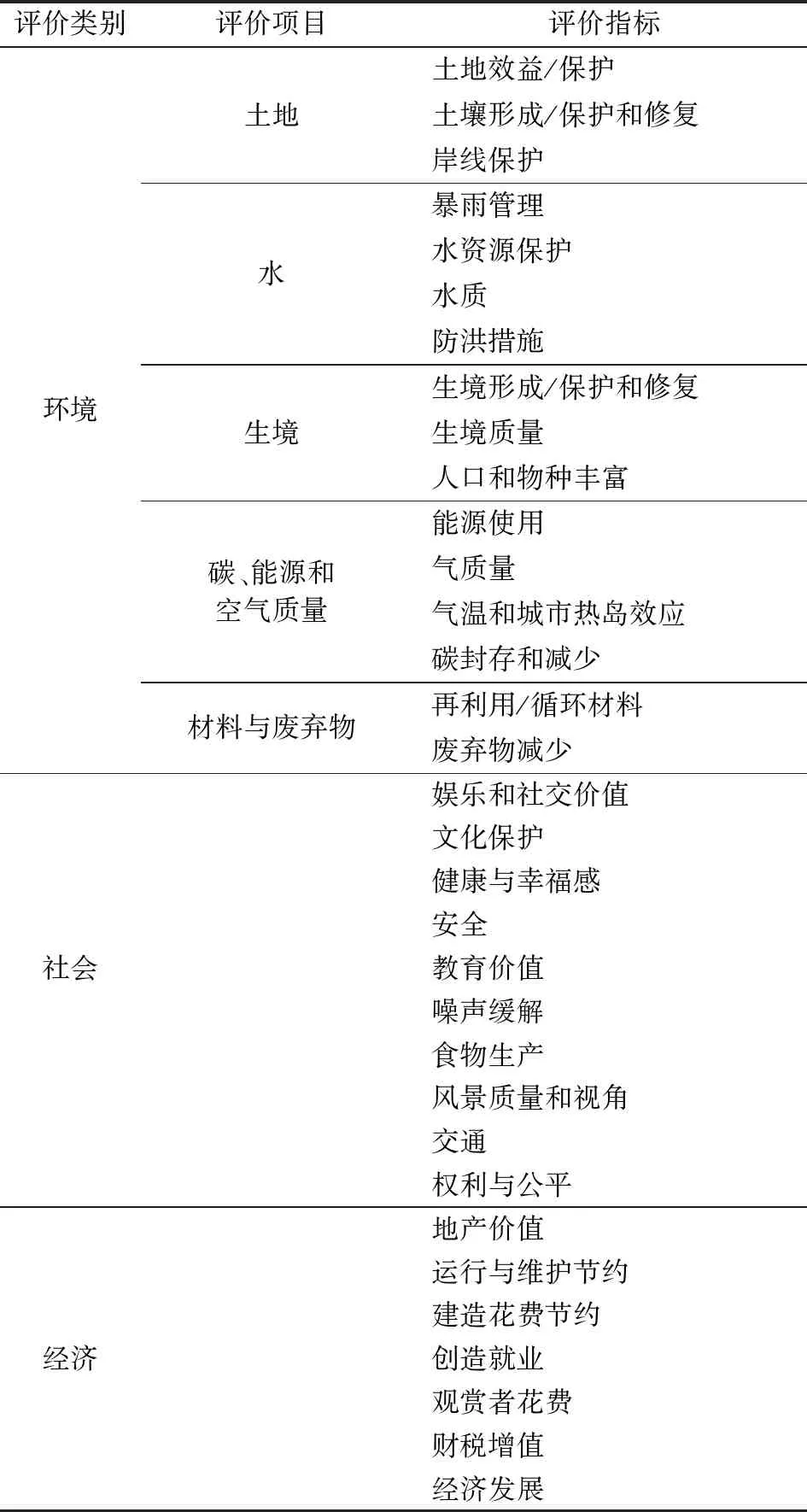

以上实践探索中, 虽在景观绩效评价方面有所涉及, 但是由于景观系统受到空间、 时间和非线性特点的约束, 完全展现景观可持续性价值是很困难的, 因此景观往往被边缘化, 在项目实践中, 仅仅作为装饰而非优先考虑的因素。 此外, 这些绩效细化指标在评分时仍然以设计意图为主, 而非使用实际绩效。 为了填补这个空白,美国风景园林基金会(LAF)发起了景观绩效系列(LPS)策略研究倡议作为补充,“景观绩效”这一术语也在创建过程中得以提出,定义为“持续发展的风景园林实践在完成其预设目标和助力于可持续性方面的效能和效益的度量”[1]。相对POE对建成环境及建筑使用后研究的侧重,景观绩效着重于以量化方法体现项目可持续性特征[12]。LPS提供了多种评价指标和评价工具供研究实践者们挑选。研究者根据案例类型的特征在指标库中选取适宜的指标对景观进行评测,每一项评价结果直接归类到三大效益中,再添加项目的基本信息、建设前后对比图等,就能形成一份案例简报,然后根据研究者提供的案例简报对评价指标库进行调整。目前,LPS在网页上提供了33种评价指标,详见表3。

表2 国外POE定义及其特点分析[10]

表3 美国景观绩效系列评价指标

资料来源:LPS, 2018。

该计划推动至今已在网络上展示了近100个案例,以城市休闲游憩景观和绿色基础设施类型为主,包含公园、广场、购物中心、工业园、社区、办公场所、零售店、别墅、海滨区等,当然,也有学者对住宅景观绩效[13]、湿地景观绩效进行评价[14]。国内共有6个案例入驻案例简报,分别是北京奥林匹克森林公园、唐山南湖生态城中央公园[15]、上海后滩公园、天津桥园公园、辽阳衍秀公园和葫芦岛兴城滨海木栈道,均为城市休闲游憩景观。此外,罗毅等对39个景观绩效案例进行对比分析,发现每个项目的效益都并非均等于三大效益,大部分项目的生态效益要高于社会和经济效益[16];随后,其又从LEED和SITESP指标库选取了部分指标对景观绩效进行了补充[17],进一步丰富了景观绩效评价指标库。

2.3 小 结

综观前人研究,绩效评价分别经历了纵深和横向的发展。纵深发展主要体现在管理学学科内绩效管理与评价的研究探索,从只言片语到建立绩效管理体系,基本构建了从评价要义、评价主体、评价对象、评价方法到评价应用全过程体系,也被广泛应用于实践中,为企业目标管理作出重要贡献。横向发展体现在与建筑、风景园林等多学科融合发展形成建筑使用后评价、景观绩效评价等多种表现形式。

建筑使用后评价对于“建筑建成后使用者需求”的这一关注,对景观绩效产生了巨大影响,衍生了“景观使用后评价”这一思考。同样地,景观的旅游绩效评价也属于使用后评价,关注(建成后)景观对旅游目的地的综合贡献情况。可以说,景观的旅游绩效评价是对景观绩效评价的补充。一方面,景观绩效侧重生态效益和社会效益,对经济效益重视不足。虽然景观绩效发展之初,力图实现生态、社会、经济绩效的协调发展,但是因其所选案例设计意图大多是为改善人类生活环境或出于某种特定目的而对自然环境进行开垦和建设[18],评价结果注重自然生态和人居环境的可持续化发展,与经济效益关联不大。然而,在旅游绩效中景观的设计意图是实现旅游目的地的可持续发展,如旅游吸引力的提升招揽游客、旅游发展对社区生活环境的改善、旅游发展对环境的积极影响等,从而实现经济的增长、社会的和谐以及对环境的保护,关注景观在可持续旅游发展中的贡献情况。由于景观设计或改造意图不同,其评价指标和评价结果也有所差异。另一方面,景观绩效评价对景观与旅游之间的相互作用重视不足,旅游绩效只是作为附属物出现在景观绩效评价体系中。反观各案例简报,由于项目差异性很大,很难整理出共性评价指标,已完成的案例对景观设计的指导作用难以广泛推广。为避免景观的旅游绩效评价在实践中遇到此困境,参考LPS评价内容(表3),结合业界对相关评价标准的探索,建立一套共性评价指标。

3 相关评价标准的业界探索

3.1 全球目的地可持续旅游标准

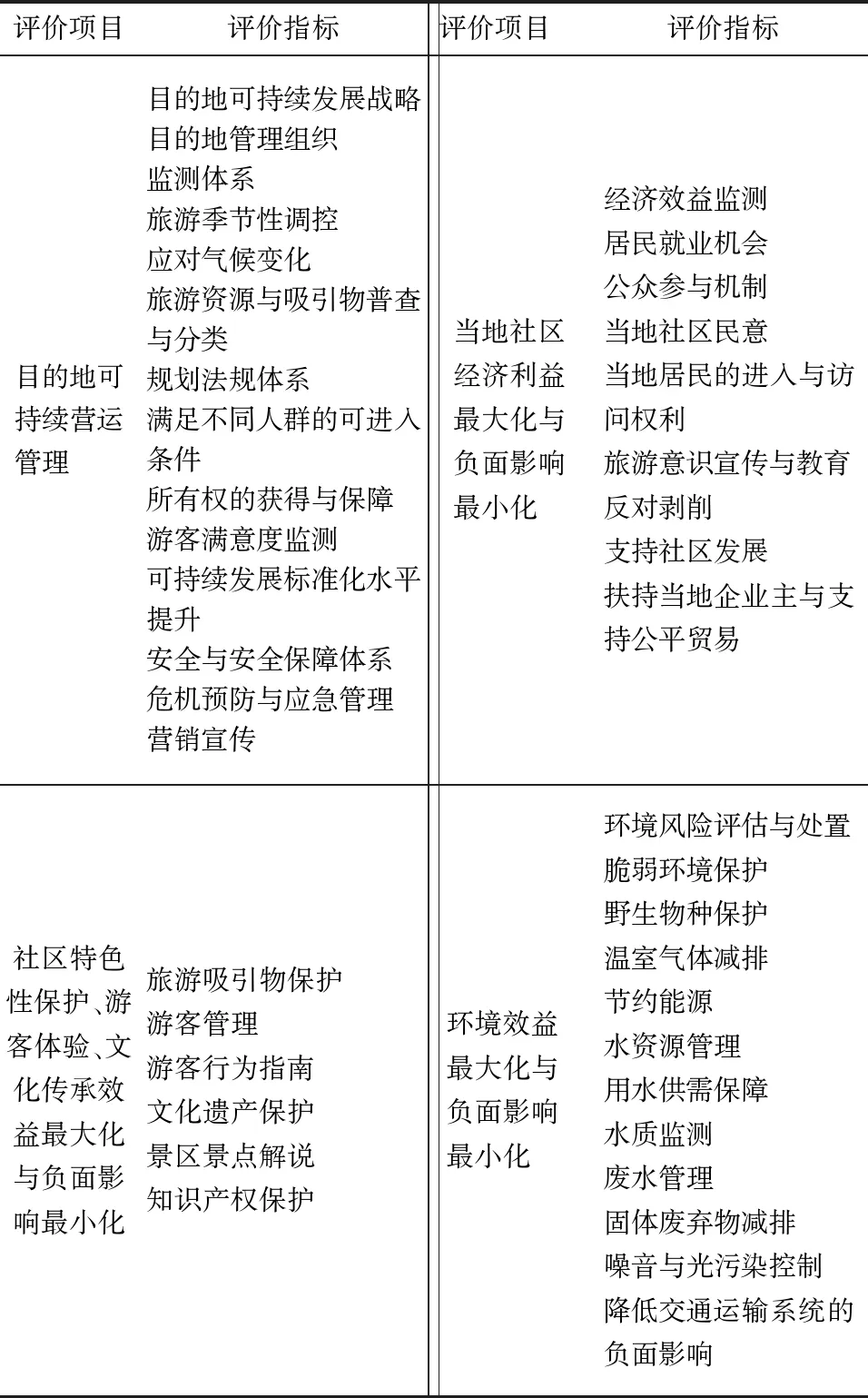

全球目的地可持续旅游标准于2013年在世界旅游交易会(WTM)上正式发布, 由全球可持续旅游委员会(GSTC)牵头制定。 为实现可持续旅游, 目的地应采取跨学科的、 综合性的方法来实现以下4个目标: ①目的地可持续营运管理; ②当地社区经济利益最大化与负面影响最小化; ③社区特色性保护、 游客体验、 文化传承效益最大化与负面影响最小化; ④环境效益最大化/负面影响最小化, 详见表4。 它是全球旅游行业实现可持续进程的起点, 其中社区特色性保护、 文化传承作为一项单独的效益指标被列入评价项目。 不难看出, 经济和生态效益部分评价指标与LPS具有相似性, 如经济效益中地方经济发展、 居民就业评价指标,生态效益中水、废弃物、生境保护、气候环境(热岛效应与温室气体减排)评价指标。

表4 全球目的地可持续旅游标准

资料来源: GSTC。

3.2 景观质量评价与环境质量评价

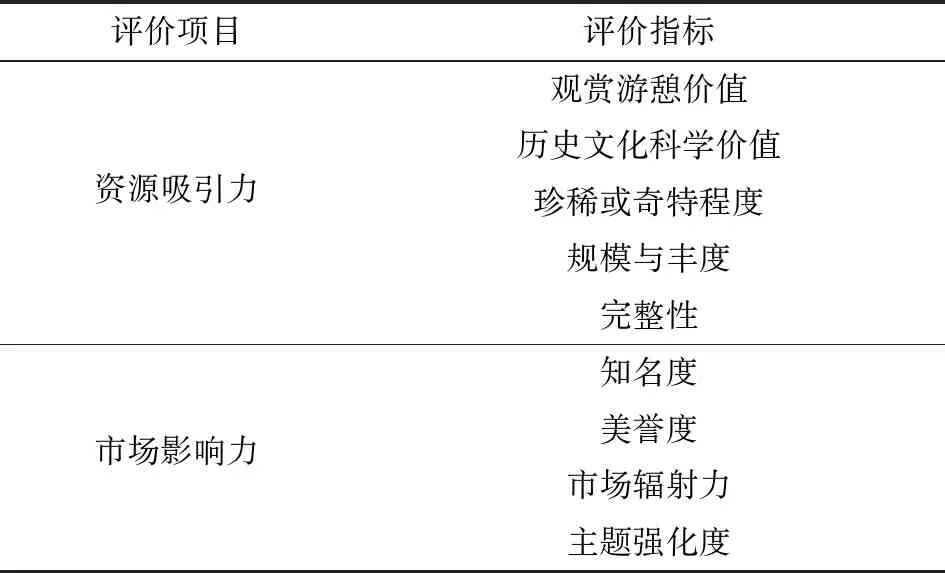

景观质量评价是《旅游景区质量等级的划分与评定》(修订)(GB/T 17775—2003)的细则之一,分为资源要素价值与景观市场价值两大评价项目、9项评价指标,详见表5。

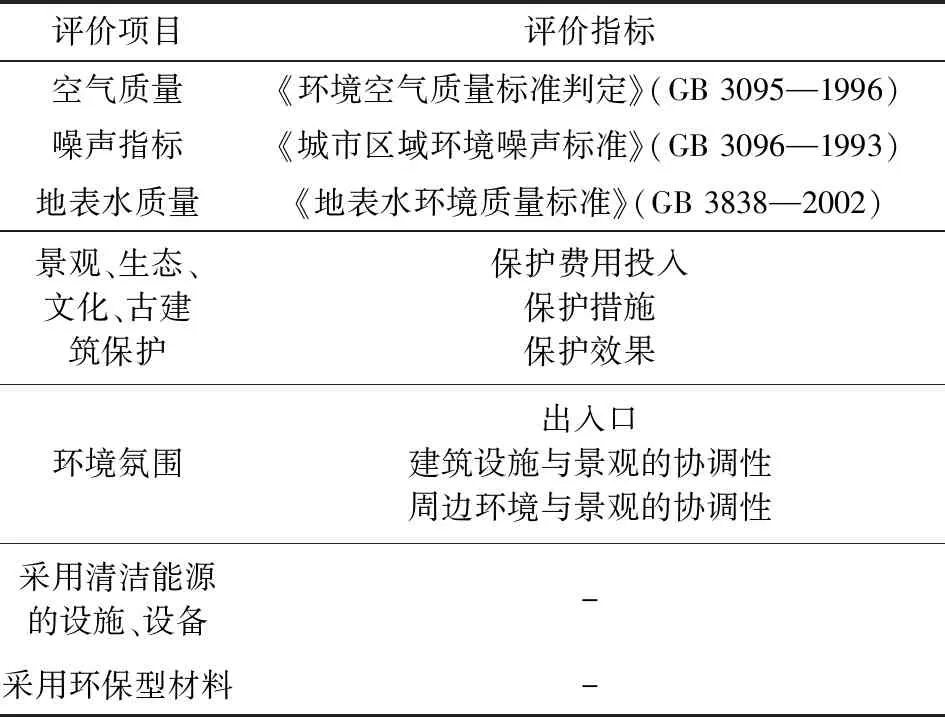

环境质量评价属于《服务质量与环境质量评分细则》的第八部分, 是《旅游景区质量等级的划分与评定》(修订)(GB/T 17775—2003)的细则之一,具体内容详见表6。此标准现正在修订中尚未正式发布,据悉正在审核中的征求意见稿对资源和环境保护部分调整不大,主要是将评价项目从7类调整为4类,包括环境质量、资源保护、环境氛围、生态化举措。该标准与全球目的地可持续旅游标准都将文化保护作为独立的评价项目单列,可见文化的保护与传承在旅游中具有重要地位。

表5 景观质量评价指标

表6 环境质量评价指标

4 景观的旅游绩效评价

4.1 评价体系建构

景观的旅游绩效评价应遵循可持续发展理论,满足经济效益、社会效益、生态效益、文化保护的协调统一。按照Freeman利益相关者定义:能够影响一个组织目标的实现或能够被组织实现目标的过程所影响的人。换言之,与旅游生产经营行为和结果有利害关系的群体或个人皆为利益相关者。在旅游业中的利益相关者包括旅游投资商、旅游经营者、旅游管理者、旅游从业者、旅游者、社区居民[19]。

经济效益部分主要是测评景观被旅游利用后衍生的一系列旅游行为对当地经济发展的影响,及其在投入产出效能的表现,涉及的利益相关者主要是旅游投资商、旅游经营者、旅游管理者、旅游从业者。地方经济的变化具体表现在旅游收入是否增加、旅游财税是否增加、旅游接待人次是否增长、经济增长速度是否加快、地价是否增值、旅游品牌价值是否增加等;投入产出效能主要是景观在建造过程中否通过废物的回收与利用或其他巧妙技术实现旅游建设与装饰成本的节约。

社会效益部分主要是测评景观被旅游利用后衍生的一系列旅游行为对当地社会发展的影响,涉及的利益相关者主要是社区居民、旅游管理者、旅游者,具体表现为社区居民生活环境是否改善(社区居民旅游增收、社区旅游就业机会、社区公共环境改造、社区可进入性)。

生态效益部分主要是测评景观被旅游利用后衍生的一系列旅游行为对当地生态环境的影响,生态环境是可持续旅游发展的基石,正所谓“绿水青山就是金山银山”,景观建造及旅游行为对景观格局、空气、水、噪声、废弃物的影响。

文化保护部分主要是测评景观所依托的地方文化是否得到传承与保护,包含文化完整性、文化传承措施、文化保护措施等。

4.2 指标筛选原则

结合旅游业发展特点和旅游开发实践,为实现景观的旅游绩效量化分析,所选择的评价指标应当符合如下原则:(1)科学性,评价指标遴选过程和结果都要遵循科学性原则,严格遵照科学方法构建科学的指标库;(2)规范性,评价指标要具有规范性,适用于自然景观和人文景观,便于同类型同尺度项目的横向比较分析;(3)可操作性,评价指标应容易获取、计算简单、便于比较,否则无法进行实践研究。

4.3 指标筛选过程及结果

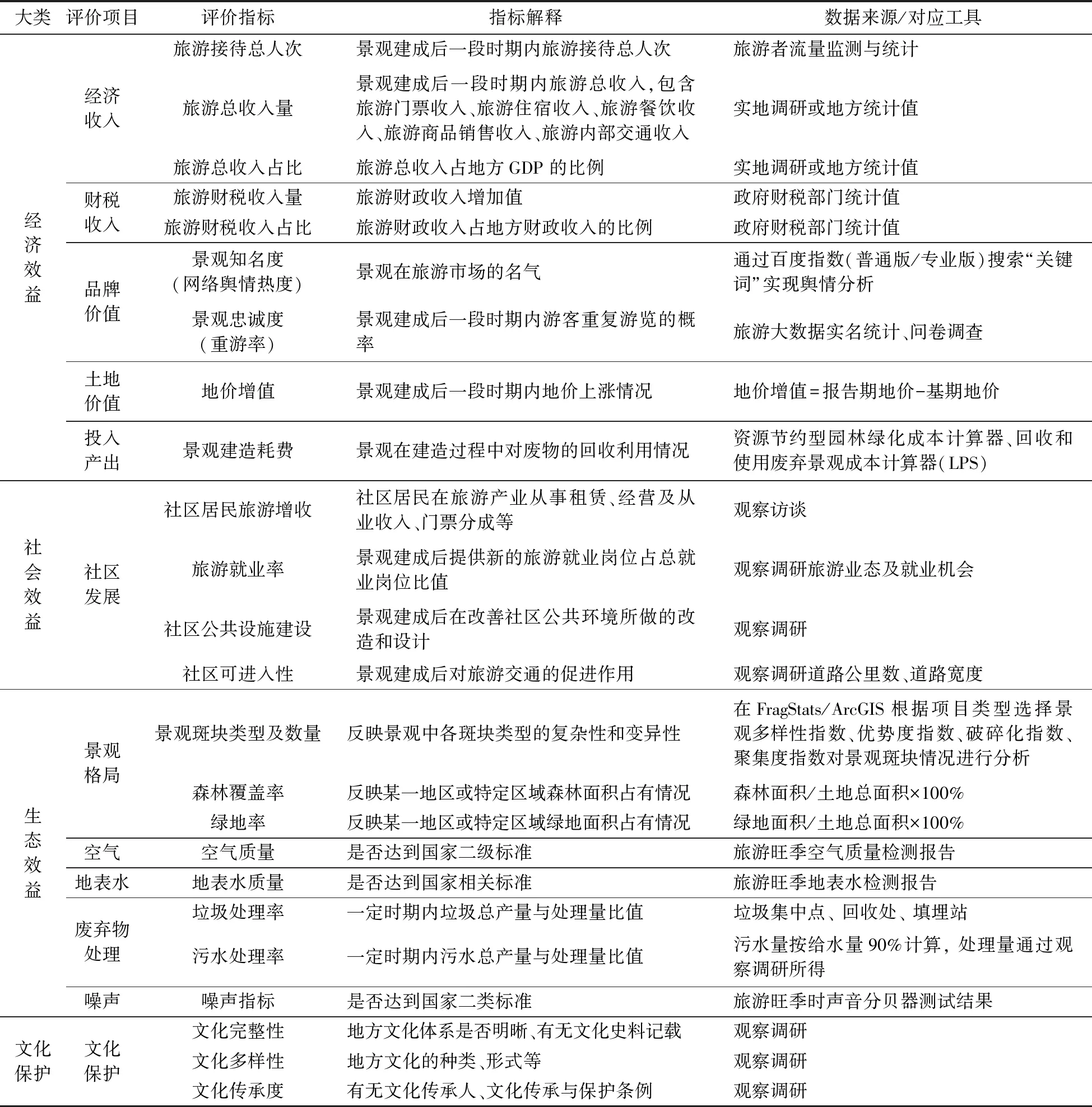

首先,采用频度统计法对学界和业界相关评价指标进行频度统计,结果发现地方经济发展、就业机会创造、财税增加等经济社会效益指标和水环境管理与保护、自然环境与物种保护、废弃物排放与处理、空气质量等生态效益指标出现频度较高。接着,采用理论分析法对建成后景观可持续旅游发展的内涵、特征、基本要素和主要问题进行对比分析,确定重要评价指标。最后,根据指标筛选原则对评价指标进行筛选,只选取能反映景观的旅游绩效的共性指标,最终形成4大类、12个评价项目、24个评价指标,详见表7。

评价指标具有共性特征,能够基本反映景观的旅游绩效,或者说景观的旅游绩效评价与共性评价指标不可分离,但是仅靠共性指标无法全面反映景观的旅游绩效,还需因地制宜,在特定环境下,变更、增加或删去某些评价指标会更为科学。

4.4 实践运用中需注意的要点

4.4.1 注意评价对象的类型 景观是为旅游开发利用、具有独立经营组织机构的山水、建筑、园林的综合体,包括自然景观和人文景观,自然景观以地形地貌、山体水文、天象气候为主,人文景观以建筑庙宇、园林园艺、文物遗迹为主[5]。按照被旅游开发或利用的时间可分为两类:其一,设计之初以旅游开发为主要目的建造,如深圳世界之窗微缩景观;其二,设计之初不以旅游开发为主要目的,因其稀缺性、规模性、知名度等,美学价值高且具有市场吸引力,为旅游产业发展所用,在不破坏原有景观价值的前提下对其进行了一定程度的改造,如故宫、靖江王城、西江千户苗寨、龙脊梯田、漓江等。回望国外景观分类研究,无论是大尺度欧洲景观分类系统,亦或景观生态分类系统,都忽略了人文历史文化因素的作用[20]。实则,人文景观往往在旅游开发中发挥着特殊的作用,其衍生的旅游绩效有时甚至超过了自然景观。

4.4.2 注意评价对象的范围 在建筑可持续发展

表7 景观的旅游绩效评价指标与评价内容、工具

中,LEED自提出伊始便力求推进环境友好型绿色建筑的发展,迎合20世纪90年代“发展对环境低影响”的发展趋势。后来,人们逐渐意识到这个认识的偏颇性,将其延伸发展为LEED-ND,对绿色建筑的评估扩展到建筑周边景观环境的评估[17]。据此,景观旅游绩效评价的地理范围也是在一定区域内,对景观及其周边经济、生态、环境的综合评估。诚然,在人类社会历史实践中景观是发展变化,且受到诸多方面的影响[21],很难实现精确的旅游绩效评估量化纵向对比。因此,景观的旅游绩效评价是一次性评估,在某一时间段内对可持续旅游发展的表征进行测评。

4.4.3 注意评价的长期艰巨性 景观的旅游绩效评价借鉴建筑使用后评价思维,以使用者使用前后评价的对比结果为依据,判断其优劣。景观从规划、开发、运营,会经历一个较长的时期。因此对景观的旅游绩效评价,应当具有连续性,且周期一般较长,才能充分收集数据,作出科学适宜的评价。评价涉及要素众多,跨学科性凸显,测评人员应由旅游、风景园林、生态等多学科人员组建而成,跨专业协作才能有效应对各种实践难题。

5 结 论

本文旨在探讨如何实现景观在可持续旅游发展中的贡献情况量化评估,实践具有不小的难度,还需要广泛的跨学科合作,评价结果以直观数据的形式反映景观在可持续旅游中发挥的作用。目前,评价体系和评价指标库的构建只是迈出了一小步,还需回归实践,全面系统的观测与评价某一具体景观的旅游绩效,通过实践案例佐证与检验各指标,不断调整优化评价体系,探索出一条科学合理的评价模式,以评价结果为重要考量因子,引导政策制定和市场开发方向,寻求多重矛盾的利益平衡点,实现经济、社会、生态最优化配置和文化保护。