广昆铁路复线秀宁隧道大皮坡—中村段岩溶塌陷成因

周长松,邹胜章,朱丹尼,谢 浩,申豪勇,王 佳

(中国地质科学院岩溶地质研究所,自然资源部广西岩溶动力学重点实验室/岩溶生态系统与石漠化治理重点实验室,广西 桂林 541004)

岩溶塌陷是地表岩土体在自然因素或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种岩溶动力地质现象[1]。自20世纪50年代以来,世界各地岩溶塌陷灾害的发生频率和灾害损失呈逐年加剧的趋势[2-3]。近年来,随着高速公路、高速铁路、城市地铁(轨道交通)的迅速发展,地下隧道工程逐年增多,进一步加大了岩溶塌陷灾害发生的频率[4-5]。初步估算约有14 000 km公路、1 000 km 以上铁路处于岩溶塌陷高危险区[6]。隧道沿线发生的岩溶塌陷往往伴随着泉水干涸、建筑损坏、管道破裂、道路开裂和农田损坏,对区域经济发展、人民安居乐业和地下隧道本身的运行构成了严重威胁[7-8]。因此,开展隧道建设过程中岩溶塌陷的发育规律、形成机制研究,对区域经济社会的可持续发展具有一定实际意义。

国内已在隧道建设引发岩溶塌陷的研究上取得了一定进展,如中国铁路部门曾对泰安站、分宜站、南岭隧道、大瑶山隧道、中梁山隧道、大巴山隧道等岩溶地面塌陷问题进行了研究[9-10],初步刻画出隧道沿线岩溶塌陷分布特征;张成平等[5]、孙克国等[11]、戴桂华等[12]、刘艳明等[4]先后对城市地铁隧道、长大隧道、老屋湾隧道、石牛岭隧道等隧道建设引发的塌陷进行了研究,一定程度上揭示了塌陷产生的原因。然而针对隧道建设前后岩溶塌陷发生频率、形成过程及致塌机制研究上尚需开展深入研究。本研究拟通过对我国西南岩溶区典型铁路隧道——秀宁隧道建设前后岩溶塌陷发育特征、发育过程、形成机理及防治措施进行探讨,以期进一步丰富现有岩溶塌陷理论,同时为隧道沿线塌陷灾害防治提供参考。

1 地质环境背景条件

秀宁隧道为成昆铁路复线广通至昆明段最长双线隧道,位于禄丰南车站与双湄村车站之间,全长13 187 m,最大埋深约 550 m[13]。大皮坡—中村段位于秀宁隧道西段,处于安宁市西北部禄脿街道办事处北冲村境内,空间上呈NWW—SEE向展布,长约7.5 km,东西高程差约60 m。区内属于构造侵蚀中山地貌,总体地势东北高西南低,山峰海拔2 300~2 430 m;山间谷地以NNE向展布为主,海拔1 950~2 050 m,土层厚度8~15 m,局部地段可达20 m以上。区内出露地层从西到东主要有昆阳群鹅头厂组(Pt1e)、绿汁江组(Pt1lz)、因民组(Pt1y)、美党组(Pt1m),局部夹有条带状落雪组(Pt1l),其中Pt1e以板岩、砂岩为主,夹条带状灰岩;Ptllz以灰岩、白云岩化灰岩、白云岩为主,夹紫色板岩;Pt1y上部为板岩、砂岩,下部为泥质白云岩;Pt1m以板岩、砂岩为主;Pt1l为区内岩溶强烈发育地层,赋存溶洞裂隙水。第四系冲洪积堆积层分布于山间谷地和宽缓河谷沿岸,岩性以砂质黏土、碎石土和砂砾石为主。区内NNE向断裂较为发育,东部中村、中部摆衣甸、西部羊老哨3条区域性大断裂构成主要蓄水构造,大断裂之间另发育10条次生小断裂。自2008年年底修建大皮坡—中村段隧道以来,成片出现的塌陷灾害对区内农业生产、居民生活造成巨大损失,且对铁路的安全运行产生较大威胁。

2 塌陷发育特征

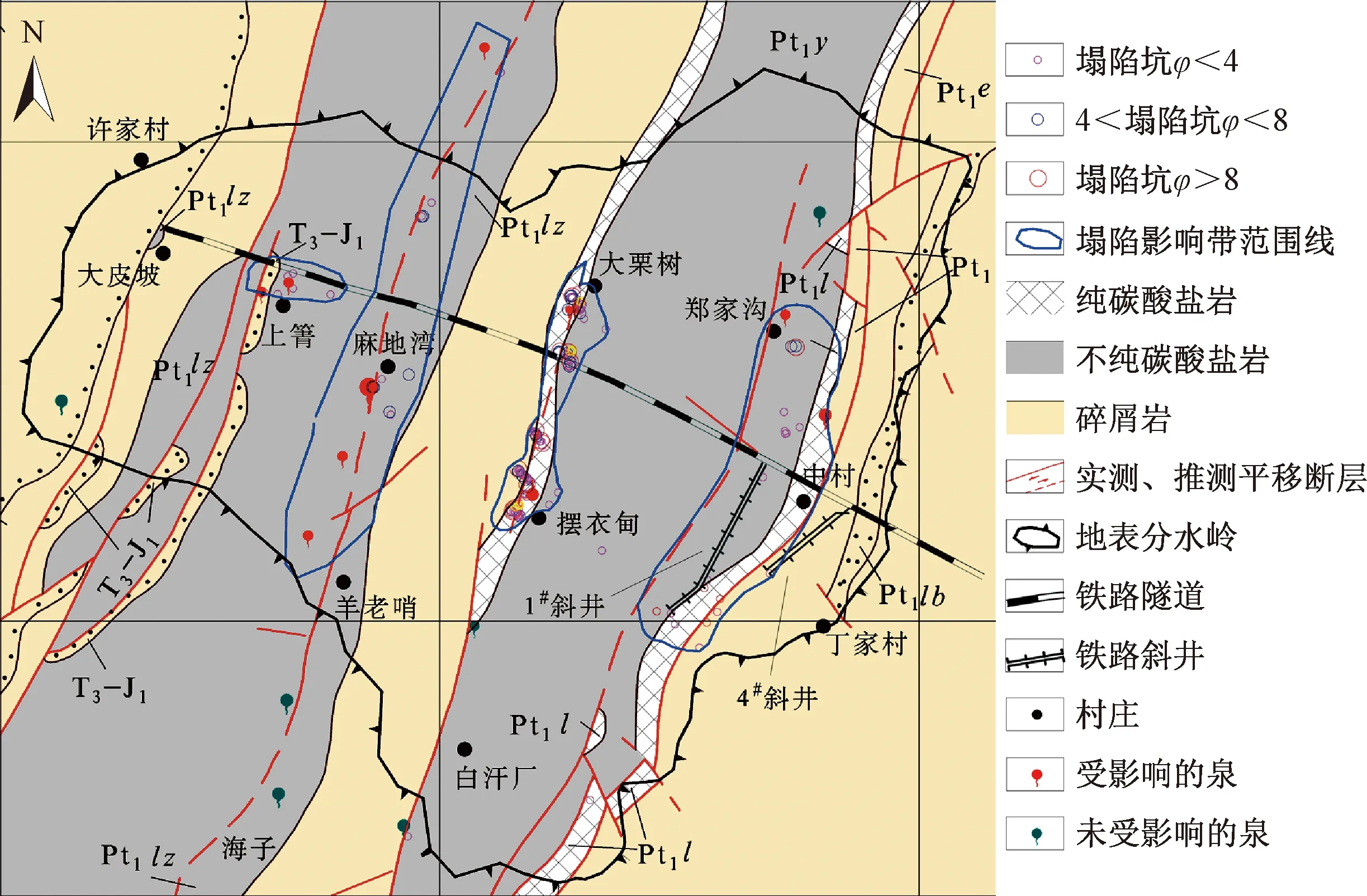

大皮坡—中村段塌陷于2009年4月在李家院村首次发现,近9年相继在李家院、摆衣甸、大栗树、连汪箐等地多处发生,至今已发现166处,其中有128处未治理或治理后仍继续塌陷。初步统计,该区塌陷灾害已造成的直接经济损失达1 000余万元,对当地社会经济发展造成了严重影响(图1、表1)。

2.1 塌陷分布情况

根据收集的资料和现场踏勘成果,秀宁隧道大皮坡—中村段沿线塌陷主要分布于3条近NNE向的岩溶谷地中,90%以上属于覆盖型土层塌陷;碎屑岩区未发现塌陷和泉、水库干涸情况。具体可划分为4大塌陷影响带:东部李家院—中村塌陷影响带、中部大栗树—连汪箐—摆衣甸塌陷影响带、西部大龙潭—麻地湾塌陷影响带、西部上箐塌陷影响带。

(1)李家院—中村塌陷影响带:位于近NNE向覆盖型岩溶谷地中,南北长约3 700 m,东西宽约650 m,影响边界以泉水断流或泉流量明显衰减水点为界,11处塌陷坑呈带状分布在郑家沟、李家院、中村等3个自然村,其中郑家沟3处(位于隧道北侧1.20~1.23 km),李家院3处(位于隧道北侧370~390 m),中村5处(位于隧道南侧1.37~2.18 km)。李家院塌陷主要出现在2009年左右,中村塌陷主要出现在2010年左右,郑家沟塌陷主要出现在2017年左右。

(2)大栗树—连汪箐—摆衣甸塌陷影响带:位于近NNE区域性断裂带上,南北长约2 800 m,东西宽210~270 m,以断裂带南北边界为界,137处塌陷坑呈片状分布在大栗树、连汪箐、摆衣甸3个村,其中大栗树22处(位于隧道北侧520~760 m),连汪箐21处(位于隧道北侧0~140 m),摆衣甸94处(位于隧道南侧745~1670 m)。数据统计显示,有121处塌陷坑出现在2012年以后,2014年达到峰值,目前仍有108处处于未治理或不稳定状态。摆衣甸塌陷最为发育,其中B18塌陷坑直径14 m,深度11 m,为秀宁隧道大皮坡—中村段沿线最深的塌陷坑。

图1 秀宁隧道大皮坡-中村段断裂构造及塌陷分布图Fig.1 Distribution of the fracture structure and karst collapse near theDapipo-Zhongcun section of the Xiuning tunnel

村名塌陷处数首次出现时间(年-月-日)经济损失/万元不稳定处数未治理处数治理后相对稳定处数诱发因素郑家沟32017-07-095300铁路隧道开挖李家院32009-04-07150300铁路隧道开挖中村52011-06-28300104铁路隧道、隧道斜井开挖摆衣甸942011-01-05140205123铁路隧道开挖大栗树222011-01-04409112铁路隧道开挖连汪箐212011-02-08201434铁路隧道开挖大龙潭102012-03-13400343铁路隧道开挖麻地湾42016-06-222301铁路隧道开挖上箐42017-07-1810301铁路隧道开挖合计1661067596938铁路隧道开挖

(3)大龙潭—麻地湾塌陷影响带:位于近NNE向覆盖型岩溶谷地中,南北长约5 500 m,东西宽220~530 m,影响边界以泉水断流或泉流量明显衰减水点为界,14处塌陷坑呈带状分布在大龙潭、麻地湾2个村,其中大龙潭10处(位于隧道南侧650 ~1 130 m),麻地湾4处(位于隧道北侧940 ~ 1 126 m)。大龙潭塌陷最先出现在2009年,集中出现在2017年;麻地湾塌陷主要出现在2016年左右。

(4)上箐塌陷影响带:位于上箐村近北东向岩溶谷地中,南北宽约200 m,东西长380 m,影响边界以断流泉水为界,4处塌陷坑零散分布,最先于2011年出现1处,后在2015、2017年陆续出现3处。

2.2 塌陷基本特征

(1)形态特征:区内塌陷坑通常以圆柱型、椭圆柱型、坛型居多,少数为碗型、三角型、圆锥型,直径(或长轴)主要为1.0~4.0 m,深度一般在0.1~4.0 m,少数达到5 m以上(占总数的18.07%)。

(2)展布方向:斜井挖掘区出现的塌陷展布方向一般与挖掘方向一致;泉水疏干区塌陷一般出现在地表沉降区边缘;断裂带附近出现的塌陷坑,其展布方向常与山前土坡前缘陡坎的走向相平行。

(3)剖面特征:秀宁隧道大皮坡—中村段沿线塌陷坑总体上呈现出上下齐宽或上窄下宽梯形的特征。

(4)出现形式:秀宁隧道大皮坡—中村段沿线塌陷坑通常以单坑形式出现,偶尔以双坑或三坑串珠组合形式出现,局部由数十个单坑组成塌陷坑群。

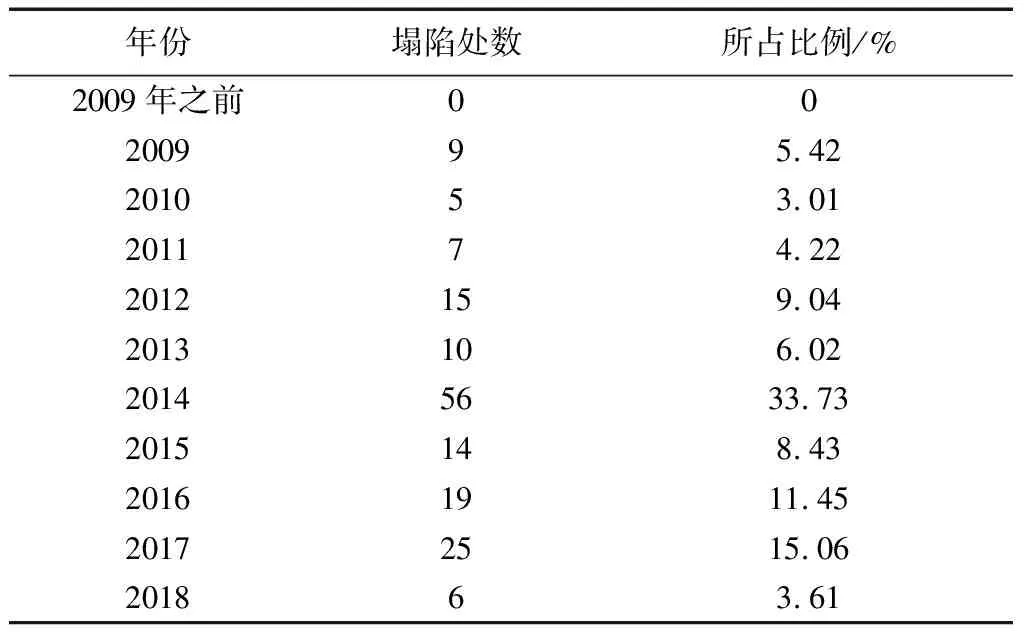

2.3 时间变化规律

2009年4月在李家院一带出现的塌陷是秀宁隧道大皮坡—中村段沿线最早发现的塌陷,之后在大栗树、摆衣甸、大龙潭等地陆续出现新的塌陷坑。从时间上看,塌陷坑的出现与隧道开挖活动有明显的相关性,如2008年年底在李家院一带初现墙面裂缝,2009年年初开始在裂缝附近出现泉水断流、地面塌陷;随着地下隧道在中村附近由东向西持续开挖,以及中村附近1#、4#斜井由南向北侧近东西向隧道的靠拢,2009年下半年斜井沿线陆续出现泉水断流、溶潭干涸、地面塌陷。又如2010年地下隧道在摆衣甸、大栗树、连汪箐等村地下270~300 m处施工,期间上述村庄多处泉水陆续断流,断流泉口附近在2~60 d 陆续出现塌陷坑,塌陷坑出现时间滞后于泉水断流时间。另外,同一影响带范围内,距离隧道远的地方,出现泉水断流、塌陷的时间要晚于距隧道近的地方,如大栗树1#泉距离隧道水平距离约580 m,2011年1月4日泉水断流,2011年1月6日附近出现塌陷坑;而距离隧道水平距离约1 440 m 摆衣甸1#泉,2011年1月5日泉水断流,2011年3月8日南侧20 m处的鱼塘才出现塌陷坑。摆衣甸、大栗树、连汪箐等地塌陷坑位于NNE区域断裂带沿线,空间上分布具有条带状性,时间上出现具有集中性。进一步对秀宁隧道大皮坡—中村段沿线塌陷坑出现的时间进行统计 (表2),发现塌陷发生年份可分为3个时间阶段,其中2011年以前为缓慢出现期,合计有21处,占塌陷坑总数的12.65%;2012—2014年为集中爆发期,合计81处,占总数的47.79%;2015年至今为后续影响期,合计64处,占总数的38.56%。上述统计揭示秀宁隧道大皮坡—中村段塌陷灾害主要发生在2012—2014年,而这一时期正是隧道建设、完成期;2015—2018年,塌陷再次密集出现,但发生强度要低于2012—2014年,表明岩溶区隧道开挖活动在很大程度上决定着塌陷的发生,而隧道建成后,地质环境、气候环境等因素会进一步促进塌陷灾害的发展[14],且这种发展往往会持续很长一段时间。

表2 秀宁隧道大皮坡—中村段岩溶塌陷发生时间统计

3 塌陷成因机制

秀宁隧道大皮坡—中村段塌陷是内动力、外动力及人类活动相互作用的产物,其发育发展受地层岩性、包气带土壤特性、大气降水、隧道开挖等多因素影响。

3.1 形成条件

已有研究表明[2,6],岩溶塌陷的形成离不开三方面因素:①可溶岩及岩溶发育程度,②覆盖层厚度、结构和性质,③地下水运动。只有当岩溶发育程度较高—高、土壤覆盖层较厚、地下水运动能力较强—强,塌陷才能较易形成与发展。从秀宁隧道大皮坡—中村段沿线塌陷分布情况来看,塌陷主要分布在几条近南北向岩溶谷地中,周边碎屑岩山区未出现塌陷,揭示岩溶发育是本区塌陷形成的基本地质条件;而塌陷主要分布在覆盖层较厚的谷地中,如摆衣甸塌陷区土层厚14.7~20.8 m、大栗树塌陷区土层厚1.9~5.7 m,表明第四系冲、洪积堆积层是本区塌陷形成的基本土源条件;塌陷发生在泉水、溶潭疏干以后,表明地下隧道开挖破坏了原有岩、土、水应力平衡,改变了地下水原有的补给、径流、排泄条件;而塌陷在6—8月份雨季高频率出现,揭示降水补给一定程度上加速了地下水径流速度,这为土洞发育提供了水动力条件。

3.2 发育阶段

通过对秀宁隧道大皮坡—中村段塌陷发育特征、地质、水文地质条件及形成条件的综合分析,认为该区塌陷存在以下4个基本发育阶段(图2):

(1)初始稳定阶段。该阶段为最原始阶段(图2a,a′),未受到地下隧道开挖影响,塌陷体所在区的水-土-岩保持初始应力平衡,在地下水力场和溶洞充填物稳定条件下,这种平衡可以一直持续下去。

(2)应力初步变化阶段。随着地下隧道施工的推进,上覆灰岩含水层逐渐被隧道导通,地下水力场和溶洞充填物已处于亚稳定状态(图2b,b′)。含水层中溶洞充填物在地下水渗流作用下,微小颗粒物、无黏结性颗粒物(如砂粒)先后随水流沿裂隙通道向隧道中运移,促使溶洞充填物所处的水-土-岩应力结构发生变化,这种应力变化不断向上传递,使得上覆塌陷体所在区的水-土-岩应力平衡也发生初步变化[6,15],该阶段地表已开始出现圆形或弧形裂缝,裂缝宽度在几厘米至几十厘米不等。

图2 秀宁隧道大皮坡—中村段岩溶塌陷发育阶段Fig.2 Development stage of the karst collapses near theDapipo-Zhongcun section of the Xiuning tunnel

(3)塌陷阶段。随着下伏基岩区隧道施工的进一步推进,上覆含水层和塌陷体所在区的水-土-岩应力平衡已发生很大变化(图2c,c′)。原先含水层中溶洞充填物在地下水渗流作用下,进一步发生黏结性颗粒物流失[6,15];当流失空间达到一定程度后,顶部覆盖土体失去平衡,地表圆形或弧形裂缝发育成近圆柱形塌陷体,直径在1.0~4.0 m,深度一般在0.1~4.0 m。这一过程中,原先的溶洞充填物大部分已被其上部塌陷土体代替,区域地下水有被疏干趋势。

(4)阶段性稳定阶段。该阶段塌陷体到达一定位置后,区域土-岩应力平衡重新被建立(图2d,d′)。原先含水层中溶洞充填物已完全被其上部塌陷体取代,地下水已被阶段性疏干。在非雨季节,这种阶段性平衡往往会持续较长时间。而在雨水季节,地表产生的积水在上覆土层内可形成暂时的饱水区,一定程度上增加了塌陷坑周边土体的集中应力[6];随着降水垂直入渗,塌陷坑周边土体因应力再失衡而出现崩落现象,进而导致塌陷坑地表直径扩大,地下直径因土块崩落堆积而略微变小,使得近圆柱体塌陷坑向碗形塌陷坑转变。

另外,通过对区内二次塌陷与降雨强度数据的统计,发现当月累计降雨强度超过一定阈值(根据2015—2017年降雨资料和塌陷情况的统计,本区发生塌陷的临界降雨强度在210~290 mm/mon),在塌陷体自重和降水重力作用下,填埋治理后的塌陷坑存在大概率的重复塌陷风险。

3.3 典型区段塌陷发育模式

3.3.1岩溶富水带塌陷发育模式

自然条件下上覆盖土层所承受的荷载主要为自重,当隧道开挖经过岩溶富水带后,富水带水力场逐渐向隧道方向转变,地下水水位逐渐下降,土层将不断地被压缩(压缩程度因土体性质而异)[2,6]。由太沙基应力原理“σ=σ′+μ”(σ为总应力;σ′为有效应力;μ为孔隙水压力)[16]可知,在土层压缩的过程中,σ没有变化,随着μ不断减小,σ′必将逐渐增加。当地下水水位下降到一定阈值时,就会在主疏干区域形成降落漏斗。随着降落漏斗的持续,水力梯度和流速明显增大。当水流速度超出盖层的临界水力坡度,盖层内的细小颗粒在潜蚀作用下将被不断带走,逐渐发育成土洞[14]。上覆近地表土体在自重作用下向疏干溶洞区垮落。由于疏干溶洞区及上覆近地表土层垮落区岩土体工程地质条件存在差异,在地表表现出不均匀沉降,并在沉降边缘形成弯曲、倾斜、水平拉伸或压缩3种变形[17]。随着这些变形的进一步发展,沉降区会形成差异性的拉、压应力分布(图3),即在中间部位出现压应力,在沉降边缘处出现拉应力,并在最大拉应力a,d两点处形成张性地裂缝[16-17]。在后期雨水浸润作用下,张性裂缝范围内的地表土体进一步发生重力下沉,最终形成大小不同的塌陷坑。

图3 塌陷区地面下沉压应力、拉应力分布图Fig.3 Distribution of the compressive stress and tensilestress of the ground subsidence in the collapse area

3.3.2断裂带塌陷发育模式

区内断层比较发育,主次断裂有10余条,其中中村断裂、摆衣甸断裂、麻地湾断裂为区内的主断裂。根据对摆衣甸、大栗树、连汪箐3村139处塌陷坑发育特征的分析,发现这些塌陷坑展布方向常与山前坡残积前缘陡坎走向相平行,且90%塌陷坑分布在走向15°断裂带两侧100 m范围内,反映出区内断裂构造对塌陷发育、发展具有一定的控制作用[3]。由于本区塌陷是在近几年隧道施工过程中、施工后发生,在短期内断层活动对塌陷发育不会产生明显促进作用。本区塌陷主要是由于隧道击穿断裂导水带,致使水-土-岩应力失衡而引起。通过对断裂带塌陷发育规律和地质条件的分析,认为本区断裂带塌陷发育模式如下(图4):在隧道未施工前,断裂导水带水-土-岩处于相对平衡状态,地下水具有较为稳定的流向,并通过上升泉形式向外排泄,大气降水-地表水-地下水存在动态循环特征。在隧道击穿基岩中的导水断裂时,上覆承压含水层中的水经过导水断裂进入隧道中,通过隧道排水系统向外排出。由于本区灰岩溶蚀作用强烈[13],含水层中溶孔、溶洞发育,当上覆含水层中的水不断通过导水断层、隧道排水管向外排出时,原先地表出流的断裂带上升泉,因下部水压力下降导致泉水流量衰减直至断流。在此过程中,下伏基岩中溶洞充填物在自重和水流携带力作用下不断向下迁移,导致溶洞掏空,这为上覆土体向下迁移提供了空间。当承压水位低于承压顶板时,将会出现负压“真空吸腔”现象,使腔内的地下水像一只“吸盘”抽吸上覆盖层,促使土体颗粒发生流变或随水带走,进而形成土洞[14];上覆土体在自重作用下向土洞方向坍塌或沉降,进而在地表形成塌陷。

图4 断裂带塌陷发育模式Fig.4 Development pattern of the karst collapses near a fault zone

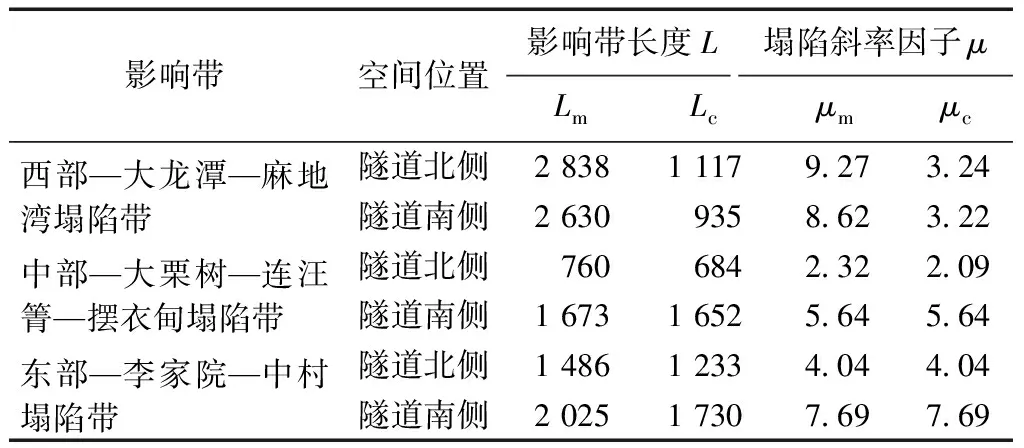

3.4 塌陷影响带划分及潜在塌陷能力

根据区内塌陷坑分布、泉水(溶潭)断流情况,本研究将隧道沿线塌陷影响带长度分为最大影响带Lm和核心影响带Lc两种,其中Lm是按照距隧道上覆地表水平距离最远的泉水(溶潭)断流点计算,Lc是按照距离隧道上覆地表水平距离最远的塌陷坑计算。为了能够进行不同塌陷带潜在塌陷能力的对比,引入塌陷斜率因子μ,计算公式如下:

μ=L/H

式中:L——影响带长度(可分为Lm和Lc两种)/m;

H——对应L的影响带边界点高程与地下隧道高程之差/m。

统计可得西部大龙潭—麻地湾塌陷影响带、中部大栗树—连汪箐—摆衣甸塌陷影响带及东部李家院—中村塌陷影响带Lm、Lc。将Lm、Lc值代入上式,可得3个主要塌陷带μm、μc值(表3),进一步可得区内μm、μc平均值依次为6.57,4.32,前者为后者的1.52倍。结合区内塌陷分布、灾害损失情况,可以得出μm、μc值小的区域,塌陷发生的频率高、造成的损失大。这使得将μ作为一项表达“岩溶隧道潜在塌陷能力”参数具有一定合理性。通过运用塌陷斜率因子μ,可知本区塌陷核心影响带进一步发生塌陷的概率:中部> 西部>东部;最大影响带进一步发生塌陷的概率:中部> 东部>西部。

表3 秀宁隧道沿线塌陷影响范围分带

4 岩溶塌陷灾害的防治对策

(1)划分防护带范围。首先根据岩溶塌陷的发育分布、影响带长度,来划分一般、中等、重点三级防护带范围,严格控制村民在防护带从事农业生产活动,禁止在重点防护带内长时间停留,防止造成伤害。

(2)截流防护法。在岩溶塌陷坑上游山沟内筑坝、通过对小流域汇水面积及潜在汇水量的计算,在沟底布设对应口径或过水能力的跨越式引水管,避免雨季过量降水通过山沟进入塌陷区,降低再次塌陷的概率。

(3)动态监测法。在岩溶塌陷带周边合适位置可安置一定密度的固定监测设备,通过卫星、音频大地电场、高分辨率中波反射等方法监测塌陷活动情况,根据塌陷发展变化情况划分潜在塌陷易发区,对易发区要提前做好塌陷的防灾工作。

(4)灾害治理示范法。在工程地质条件适合的区域,选取典型岩溶塌陷区,分别进行塌陷治理和不治理对比试验,条件成熟时建立以塌陷灾害为主题的地质灾害公园,达到塌陷地质灾害防灾知识宣传和塌陷机理研究的双重目的。

5 结论

(1)秀宁铁路隧道施工建设导致大皮坡—中村段岩溶塌陷的发生,后期强降雨促进了岩溶塌陷的发展。空间上,岩溶塌陷主要分布于3条近NNE向岩溶谷地中,分为“东部李家院—中村塌陷影响带”、“中部大栗树—连汪箐—摆衣甸塌陷影响带”、“西部大龙潭—麻地湾塌陷影响带”、“西部上箐塌陷影响带”;时间上,塌陷在隧道建设前后存在3个发生期:缓慢出现期、集中爆发期、后续影响期。

(2)从单个塌陷坑的形成过程来看,该区塌陷发育存在4个阶段:初始稳定阶段、应力初步变化阶段、塌陷阶段、阶段性稳定阶段。

(3)本文提出的“岩溶富水带塌陷发育模式”和“断裂带塌陷发育模式”有效地揭示了该区岩溶塌陷形成机理;首次建立的“塌陷斜率因子μ”能够有效地对比区内不同地段潜在塌陷能力。