城中村改造亟需破局

陈志诚

2018年3月28日,厦门曾厝垵

在过去十多年的快速城镇化进程中,考虑城市建设的时效与成本,城市建设用地往往绕过村庄进行快速扩张,村庄被城市建成区包围,变成了城市中的“孤岛”,形成了一种城中村。

城中村在物质空间形态上仍然是村庄,随着周边城市区域不断发展完善,与城市空间逐渐格格不入。此外,受租房利益驱使,城中村违建不断增多,屡禁不止,问题也日益显现。

由于政府需要大量资金用于城市公共设施投入、工业产业补贴等,现实中,政府常常没有意愿也没有能力对城中村改造进行财政补贴。因此,城中村改造仍然沿用房地产开发的土地财政思维,注重改造的经济收益,或至少要求保证收支平衡。

城市住房价格不断攀升,为城中村改造提供了良好的发展预期与经济支撑,但随之而来的是村民对拆改补偿的期望水涨船高,征地拆迁成本也日益升高。

政府、开发商、村民三方的逐利行为,也使城中村改造后容积率不断增高,突破规划控制要求,给城市整体公共配套造成了压力。

此外,由于经济增速放缓、房产降温,城中村改造现在也面临资金缺口。以厦门市思明区何厝村改造为例,2007年测算盈余1200万元,基本能就地平衡,而到了2017年,测算资金缺口达20亿元。

随着我国城市发展模式由粗放向集约、由重规模向重内涵、由增量发展向存量提升转变,房地产式改造开发带来的问题——忽视产业结构提升和社会阶层融合,导致产业空心化、贫富差距拉大、村庄文化特色消失等——也被公众广为诟病,

目前,城中村改造已进入“深水区”。该如何走出困局?

笔者认为,应立足城中村改造存在的问题,同时结合城市发展的新要求,来探索城中村改造的新思维。

其一,要改变现有的就单一城中村进行项目式改造的传统思路,从全市城中村改造系统思路到片区发展整体思路,再到具体城中村改造项目,对城中村改造进行系统性谋划。

2018年,厦门通过编制全市村庄空间布局专项规划,在全市层面确定城中村是拆迁还是保留,并提出管控导向;针对本岛湖里区东部片区城中村改造,先期提出片区功能提升战略构想,再编制湖里区东部片区村庄改造规划及钟宅村等单个村改造规划。

通过从专项系统、片区整体的角度对单个城中村改造项目进行研究,可以有针对性地保留具有文化底蕴的村庄,达到片区统筹平衡,并将单个城中村改造融入城市整体发展战略中。

有選择地保留部分城中村,不仅有利于留住文化与乡愁,也有利于留住外来人口及相关产业。

其二,要抛开物质空间设计改造的思维定式,从空间设计到政策设计,对城中村拆改开发策略进行探索研究,在开发主体、土地供给、项目运营、补偿方式、安置房建设等方面进行政策突破,破解城中村拆改资金难以平衡的问题。

2013年,厦门市思明区岭兜村拆改资金缺口高达20.71亿元。在研究岭兜村拆改实施策略时,笔者参与的项目组提出了以本地国企为主、捆绑开发、整体运营、产业补偿的改造思维模式:一是由本地国企一、二级捆绑开发,拆迁安置成本从二级开发收益中平衡;二是安置房抵换产业用房,通过测算抵换比例的收益平衡点,降低改造成本;三是无产权建筑用产业用房补偿,由无产权到有产权,通过测算抵换比例的收益平衡点,降低改造成本。

组合三种策略,有可能实现改造收益4.6亿元,完全可以解决岭兜村改造面临的补偿政策背离村民诉求、安置房不足、资金缺口大等问题,创新性的政策设计将大大提高城中村改造的可能性与可实施性。

其三,由侧重整村拆改转向与有机更新相结合。现在一谈到城中村改造,人们习惯于想到拆迁改造,而忽视城中村的保留提升。有选择地保留部分城中村,不仅有利于留住文化与乡愁,也有利于留住外来人口及相关产业。

厦门以政府为主导,开展“共同缔造”建设,由政府出资,征求村民意见,推进保留村庄的提升工作,重点解决村庄基础设施落后、村庄环境卫生差等问题;深圳则以市场为主导,由村民将物业统租给开发主体,后者在统一全方位的升级改造后再植入物业管理、长租公寓、商业物业的管理运营方式,对村庄物业进行统一经营管理。

新时代呼唤新思维。传统房地产开发思维在城中村改造中已举步维艰,新时期的城中村改造亟需从系统、整体的角度,以多元思维来破局。

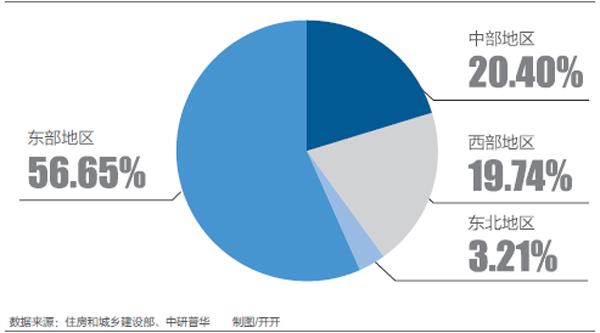

中国现有城中村区域分布

数据来源:住房和城乡建设部、中研普华 制图/开开