宫内节育器取出后生育力恢复情况分析

杨秋红 喻员员 张晓辉* 黄小玲

1.浙江省永康市妇幼保健院(321300);2.浙江大学医学院附属妇产科医院;3.福建省龙岩市第二人民医院

据报道,随着“全面两孩”生育政策的实施,具有明确生育二孩意愿的女性占24.4%[1]。在一定程度上,提高了因生育需求取出宫内宫内节育器(IUD)女性的比例。IUD放置存在一定并发症,包括感染、继发不孕不育等[2-4]。本研究分析IUD取出后女性生育力恢复情况,为指导女性生育与避孕提供资料。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选择本院计划生育门诊,2016年-2017年因生育需求取出IUD妇女。纳入标准:①年龄20~40岁;②计划生育二孩;③置器年限≥1年。排除标准:①取器术后并发症、合并症;②哺乳;③月经不规则。

1.2 研究方法

本研究为前瞻性队列研究。研究对象取出IUD即纳入追踪,随访至IUD取出后2年,生育力恢复(即早孕期血液hCG检测阳性)为结局事件。由经过培训的专业医务人员,采用统一设计的问卷收集相关资料,包括人口学特征、生育史、IUD类型和放置年限等。

1.3 统计方法

采用SPSS20.0进行统计分析。正态分布计量资料采用珚x±s表示,t检验和方差分析比较。平均受孕时间即取出宫内节育器至早孕期血液hCG检测阳性时间。计数资料采用例数和百分比表述。采用Kaplan-Meier和Cox回归模型分析,生育力恢复影响因素。

Cox回归模型:h(t)=h0(t)exp(b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5)。其中,h(t)代表取出IUD后妊娠风险函数,b1=年龄、b2=孕次、b3=流产史、b4=置器时间(年)、b5=置器类型。取出IUD至妊娠月数为时间变量。P<0.05认为差异有统计学意义。采用相对危险度RR=exp(b)。

2 结果

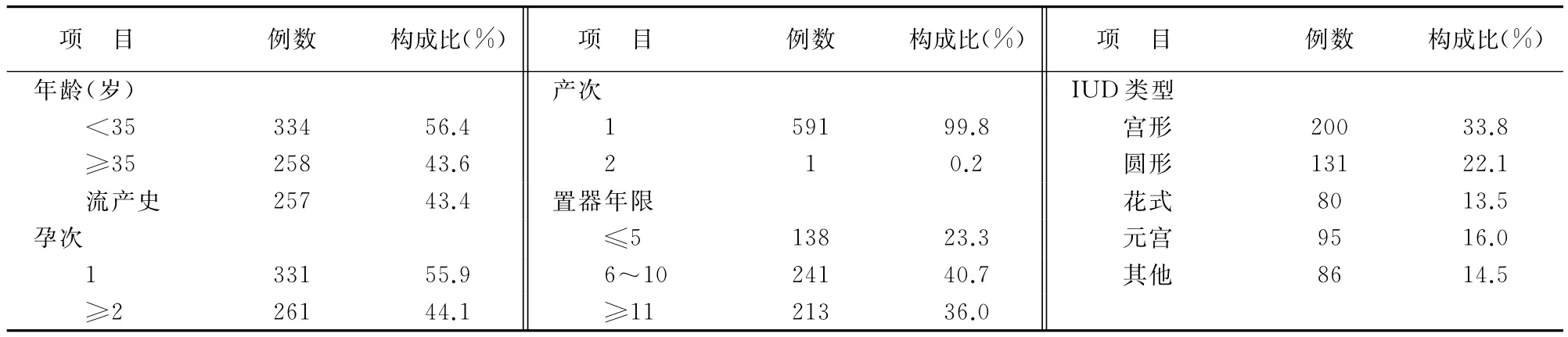

2.1 一般情况

共收集研究对象592例,年龄(33.5±3.9)岁(22~40岁)。放置IUD年限(9.1±3.9)年(1~20年)。取出IUD后20个月累积妊娠493例,累积妊娠率83.3%。基本情况见表1。

表1 研究对象基本情况

2.2 不同背景对象受孕情况

取出IUD后中位受孕时间6.0个月(95%CI:5.3~6.7个月)。见表2。

表2 不同背景下受孕时间比较

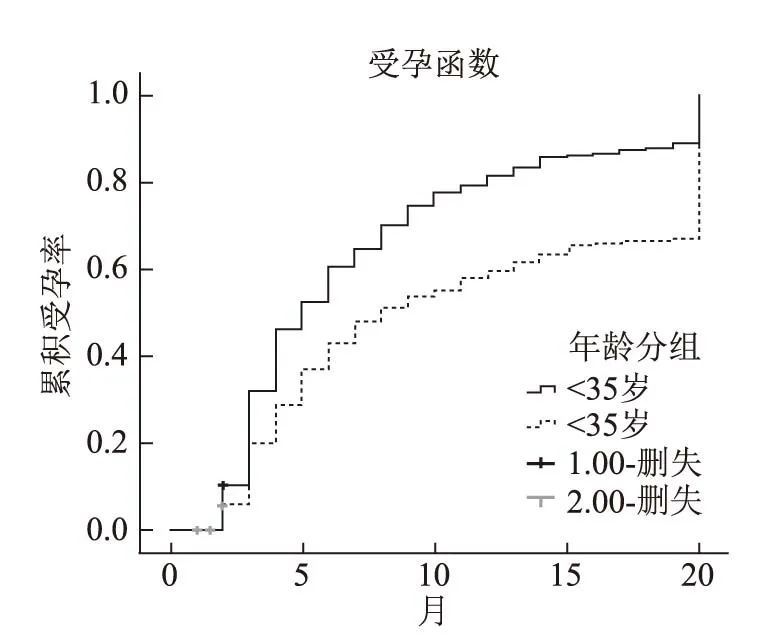

2.3 生育力影响因素分析

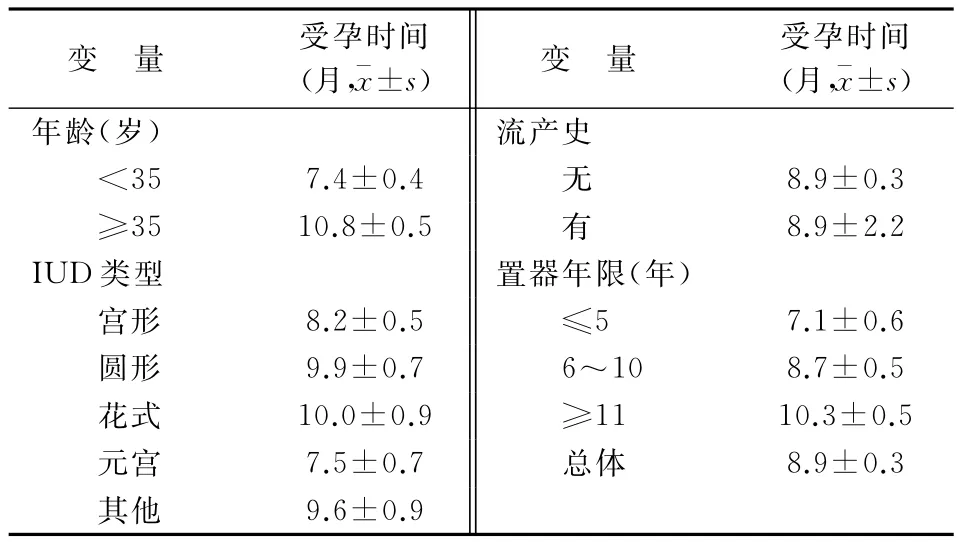

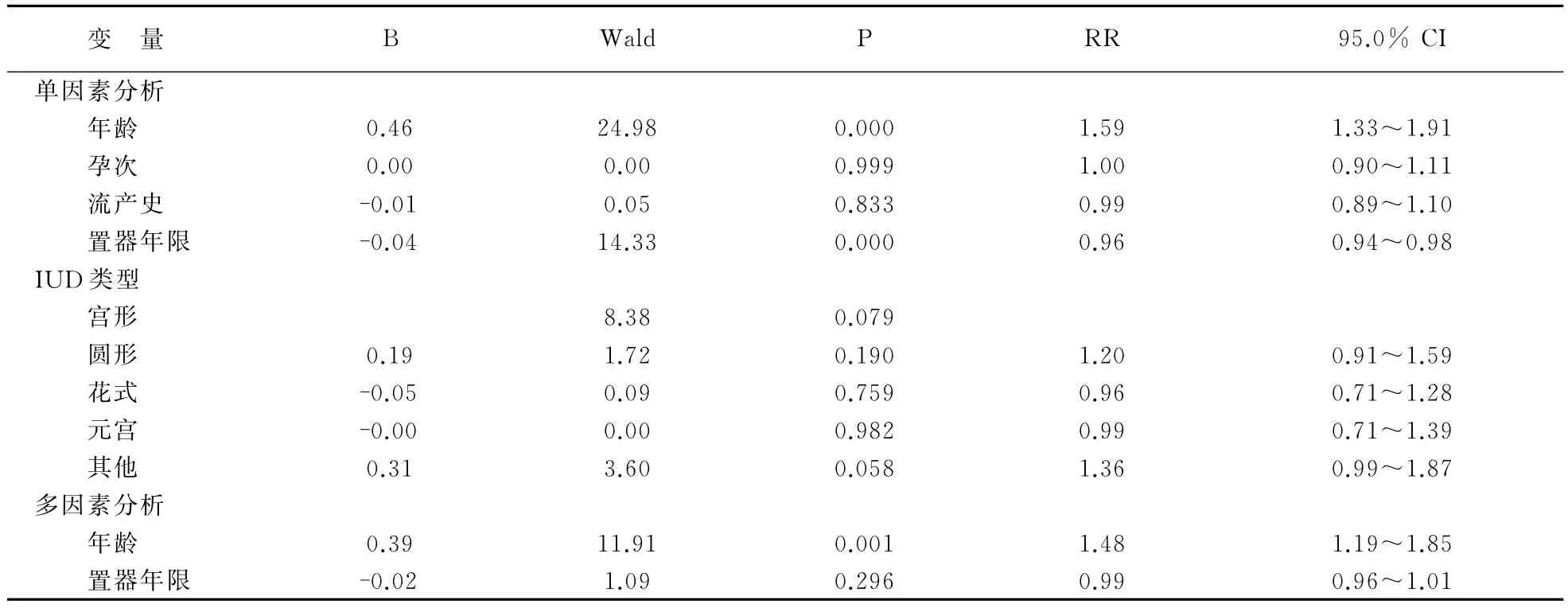

单因素分析显示,年龄(RR 1.59,95%CI:1.33~1.91)和置器年限(RR 0.96,95%CI:0.94~0.98)与生育力恢复关系密切,低年龄(<35岁)、置器年限短是保护因素。多因素分析显示,仅年龄对生育力恢复的影响有统计学意义(RR 1.48,95%CI:1.19~1.85),见表3。采用 Kaplan-Meier生存分析,低年龄(<35岁)和高年龄(≥35岁)生育力恢复曲线分布差异有统计学意义(Log Rank检验χ2=35.342,P<0.001),见图1。

图1 不同年龄组累计受孕率曲线

2.4 妊娠结局

取出IUD后发生不良妊娠结局81例(16.4%),包括自然流产6例,胎儿畸形引产1例,异位妊娠8例,稽留流产66例。活产386例。

表3 生育力恢复影响因素分析

3 讨论

IUD是目前育龄妇女主要的避孕工具,随着生育政策开放,关注妇女IUD取出后生育力恢复意义重大。本研究调查对象IUD取出后2年累积受孕率83.3%,中位受孕时间6.0个月。与丁翠元等[6]报道近似,总受孕率86.2%,1~6个月内妊娠占53.5%,低于王张燕等[7]研究,1年内受孕率83.7%;略高于雷贞武[5]研究,11个月累计受孕率79.3%。上述结果的差异可能与人群特征和观察时限有关。研究样本量普遍较小。

本研究发现高龄女性IUD取出后受孕时间明显延长,与年龄<35岁组妇女比较,受孕时间延迟3个月,相同观察时限累计受孕率偏低。这与妇女随年龄增大卵巢储备功能下降、卵泡储备不足,生育能力受限有关[8]。因此,尽管取出IUD妊娠率较高,但女性年龄对于生育恢复依然是重要因素。尽管单因素分析显示放置IUD年限越短,生育力恢复越快,但RR接近1,仅为较弱关联。有报道显示短期放置IUD不会影响妊娠结局,放置10年以上会明显增加不良妊娠结局比例[6]。因此,关于IUD放置时间的影响需要进一步研究。

本研究中IUD类型对IUD取出后受孕率无影响,与前期丁翠元等[6]的研究一致。分析与IUD主要避孕机理近似有关。多项研究显示人工流产次数过多会加重子宫内膜损伤,影响受孕[9-10]。本研究未发现人工流产史对生育力恢复的影响。因受数据限制,未进行流产次数分层分析,制约了深入探索。

综上所述,妇女年龄<35岁,放置IUD时间越短,取出IUD后生育力恢复越快。IUD对育龄期妇女避孕是最合适的,但要严格把握适应证,对有生育需求妇女短期避孕应给予科学建议和合理选择。