针刺治疗绝经后骨质疏松症有效性及安全性的系统评价和Meta分析

王凯莉 章轶立 谢雁鸣 魏戌 姜俊杰* 安一方

1. 中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700 2. 中国中医科学院西苑医院,北京 100091 3. 中国中医科学院望京医院科研处, 北京 100102 4. 中国中医科学院广安门医院,北京 100053

绝经后骨质疏松症(postmenopausal osteoporosis, PMOP)是原发性骨质疏松症的重要组成部分,是绝经后妇女的常见骨病[1]。PMOP主要以骨骼疼痛和易于骨折为特征[2]。随着全球老龄化程度加剧,PMOP逐渐受到世界范围内的关注[3]。全球流行病学调查显示,50岁以上的人群中,女性骨质疏松症的患病率为33.3%,男性为12.5%[4]。鉴于世界范围内的患病率逐渐升高,如何规范而有效的防治PMOP十分必要。

目前,雌激素替代疗法(ERT)是治疗绝经后骨质疏松症的首选方法[5],主要制剂包括利维爱、雌二醇贴片、尼尔雌醇、倍力美等。但服药后不良反应较多,主要包括面部潮红、恶心、呕吐、食欲减退、腹泻等[5]。此外,部分药物价格较高,且长期用药可使体内产生中和抗体而降低疗效,从而限制了临床应用。

中医学无骨质疏松之名,多将本病归属于“骨痿”“骨痹”“骨枯”“骨缩病”“绝经前后诸症”等范畴[6]。多数医家认为,绝经后骨质疏松的发生主要与肾虚、脾虚、血癖三个因素有关,其中肾虚是本病的主要病因[7]。基于中医学“肾主骨”理论和腧穴的良性调整作用,近年来研究者尝试运用补肾配穴法,取得明显效果,针刺后患者的临床症状明显缓解,骨密度(bone mineral density, BMD)水平显著增高,同时未发现明显不良反应[8]。现代研究[9-14]也指出,针刺在止痛、改善血流动力学以及调节免疫系统和激素水平等方面发挥着独特的优势。研究发现,2014年已有学者[15]采用系统评价方法,探索了针刺、艾灸治疗PMOP的临床有效性,但纳入文献干预措施并未细致分类,故本研究在既往研究基础上进行文献更新与系统梳理,以探究针刺治疗PMOP的有效性和安全性,为今后的临床实践与科学研究提供循证证据与理论基础。

1 材料和方法

1. 1 纳入标准

1. 1. 1 研究类型:随机对照试验(RCT),语种限中文和英文。

1. 1. 2 研究对象:明确诊断为原发性骨质疏松症的绝经后妇女。诊断标准可参照WHO推荐诊断标准或中国人群诊断标准,包括《原发性骨质疏松症诊疗指南(2017)》或《中国人骨质疏松症诊断标准专家共识(第三稿)》推荐的诊断标准。

1. 1. 3 干预措施:试验组为针刺或针刺联合常规治疗,对照组为常规治疗。常规治疗包括《原发性骨质疏松症诊疗指南 (2017)》及《原发性骨质疏松症中医临床实践指南》推荐的所有治疗措施。试验组针刺穴位可根据病情需要选择,不加限制。

1. 1. 4 结局指标:主要测量指标:①骨折发生率;②骨质疏松直接或间接导致的死亡数。次要测量指标:①骨密度(bone mineral density, BMD);②其他生化指标:血清钙(serum calcium, Ca)、磷(phosphorus, P)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, ALP)、雌二醇(oestradiol, E2)等;③生活质量或症状(包括疼痛、肌肉无力或活动受限,前者采用视觉模拟评分法);④不良事件。

1.2 排除标准

排除标准包括:①动物或基础研究;②干预措施方式描述不清楚;③样本量及相关指标数据不全;④重复发表。

1.3 检索策略

计算机检索PubMed、Cochrane图书馆、Clinical Trials.gov、中国知网、中国生物医学文献数据库和万方数据库。中文检索策略:①骨质疏松, 绝经后 OR 绝经期骨丢失 OR 骨质丢失, 绝经后 OR 绝经后骨质疏松;②针灸疗法 OR 温针 OR 皮肤针 OR 电针 OR 耳针 OR 三棱针 OR 穴位埋线 OR 手针, ①+②(1 AND 2 AND 临床试验 OR 随机对照试验 OR Meta分析 AND 人类)。外文检索策略:Osteoporosis, Postmenopausal, Bone Losses, Post-Menopausal Osteoporosis, Postmenopausal Bone Losses, Postmenopausal Bone Loss。检索采用主题词与自由词相结合的方式,并根据具体数据库调整,所有检索策略通过多次预检索后确定检索时限均从建库至2017年11月。通过手工检索相关会议论文、学位论文等灰色文献。

1.4 文献质量评估

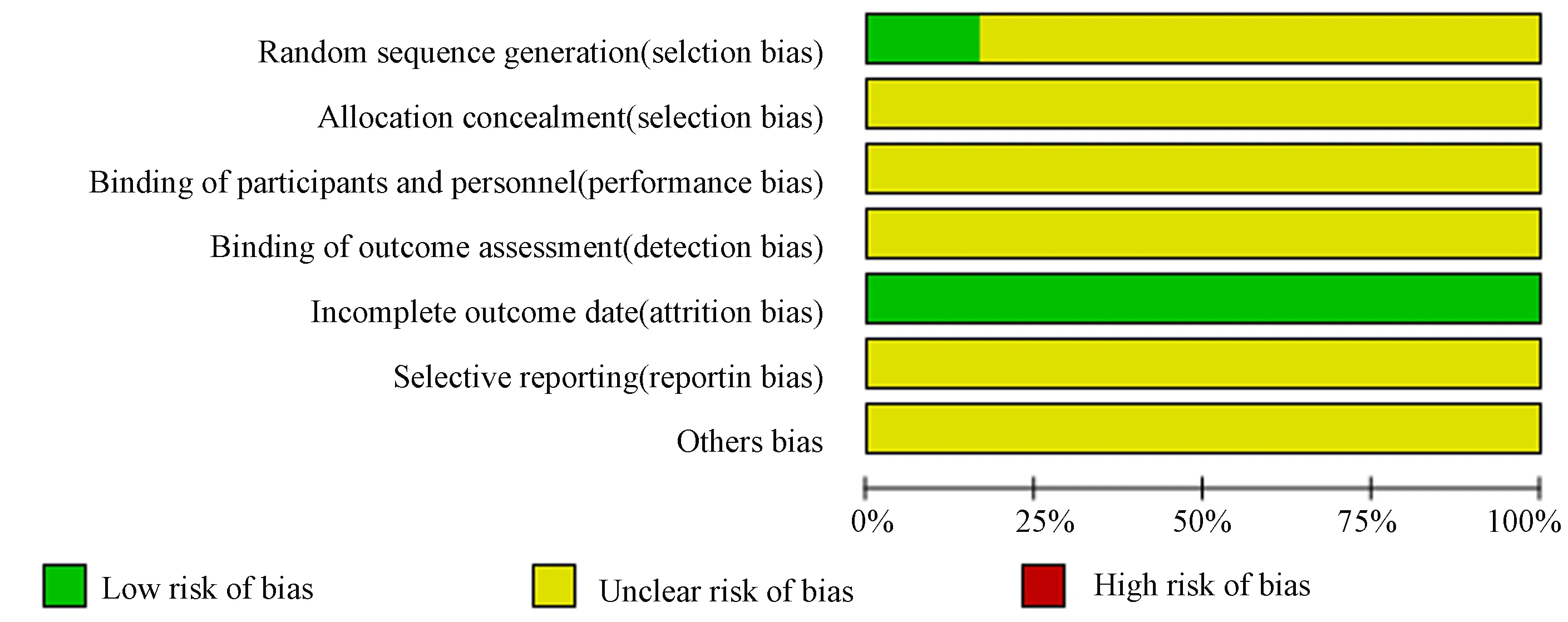

采用Cochrane评价手册Handbook5.3中的“偏倚风险评估”工具进行评价,主要项目有7个:①随机分配方法;②分配方案隐藏;③对研究对象和治疗方案实施者采用盲法;④对研究结果测量者采用盲法;⑤结果数据的完整性;⑥选择性报告研究结果;⑦其他偏倚来源。最终对文献做出“偏倚风险低”、“偏倚风险高”、“偏倚风险不确定”的判断。

1.5 统计学处理

采用Cochrane协作网提供的Revman 5.3软件进行分析。对于二分类变量,采用比值比(risk ratio,RR)和95%可信区间(95% confidence interval,95% CI)作为疗效分析统计量,对于连续变量采用均数差(mean difference,MD)和95%CI作为疗效统计量;异质性检验采用Homogeneity test (Q检验)。当各研究间有统计学同质性时(P>0.10,I2<50%),采用固定效应模型进行Meta分析;反之,各研究间存在统计学异质性(P<0.10,I2≥50%),拟采用随机效应模型。若各研究间存在明显异质性而不能合并时,则仅作描述性分析。针对文献数最多(≥10篇)的指标做漏斗图分析,以检测是否有发表偏倚的可能。

2 结果

2.1 文献筛选过程

初步检索出相关文献426篇,经Note Express文献管理软件查找并剔除重复文献、阅读文题、摘要、阅读全文后,对照纳入与排除标准,最终纳入文献10篇,均为中文文献,纳入文献的筛选流程见图1。

2.2 纳入研究的基本特征

本系统评价所纳入的研究对象均为临床明确诊断患有绝经后骨质疏松症的患者。根据干预措施不同,将其中1篇文献拆成2项研究(周晓莉A;周晓莉B),最终相当于纳入11项原始研究进行分析。其中试验组354例,对照组356例,共计纳入患者710例。最小样本量30例,最大样本量100例。8项研究是针刺与常规治疗对照,3项研究是针刺+常规治疗与常规治疗对照。8项研究报告了总有效率,7项研究报告了BMD,4项研究报告了P、Ca指标。原始文献中明确标明中医分型4篇,见表1。

2.3 方法学质量

纳入的10篇文献中有2篇采用随机数字表,其余均只提及“随机”。无研究描述分配隐藏、盲法。4篇描述了失访情况,选择性报告偏倚和其他偏倚来源研究均为不清楚。由于未获知每篇文献的研究方案,故不清楚是否存在选择性报告偏倚,当在无法获取研究方案时,如果研究没有报告应该报告的重要指标,也可以认为存在“选择性报告偏倚”。根据Cochrane手册“对随机对照试验偏倚风险的评估工具(Version 5.3)”对纳入的研究进行方法学质量评价得出的结果,均为中低质量(B或者C级)的RCT,见图2。

2.4 Meta分析结果

根据干预措施的不同将纳入的研究分为针刺对比常规治疗、针刺联合常规治疗对比常规治疗两个亚组。

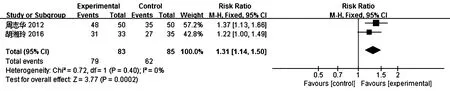

2.4.1 总有效率:共8项研究[16, 17, 21-25]将总有效率作为结局指标。本研究把每项研究的有效率进行二分类指标转化。针刺vs常规治疗干预措施下,有6项研究[16-17, 22-23, 25]报告了PMOP总有效率,均为计数资料,异质性检验结果I2=26%,故采用固定效应模型,RR=1.36,95%CI(1.18,1.57)。Z=4.34,P<0.0001,两组比较差异具有统计学意义,针刺治疗的总有效率高于常规治疗,见图3。针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有2项研究[21, 24]报告了PMOP总有效率,均为计数资料,异质性检验结果I2=0%,故采用固定效应模型,RR=1.31,95%CI(1.14,1.50)。Z=3.77,P=0.0002,两组比较差异具有统计学意义,针刺+常规治疗的总有效率高于常规治疗,见图4。

表1 纳入文献的基本信息Table 1 The characteristics of included studies

注:①临床症状体征;②有效率;③生化指标;④骨密度;⑤Vas疼痛评分;⑥中医症候改善评分;⑦生活质量量表评分。

图2 对所有纳入文献产生偏倚风险的项目所占百分比的判断Fig.2 Risk of bias graph: review of authors’ judgements about each risk of bias item presented as percentages across all included studies

图3 针刺vs常规治疗PMOP的临床有效率分析Fig.3 Clinical efficiency analysis of Acupuncture treatment vs conventional treatment in PMOP

图4 针刺+常规治疗vs常规治疗PMOP的临床有效率分析Fig.4 Clinic efficiency analysis of Acupuncture+conventional treatment vs conventional treatment in PMOP

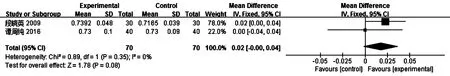

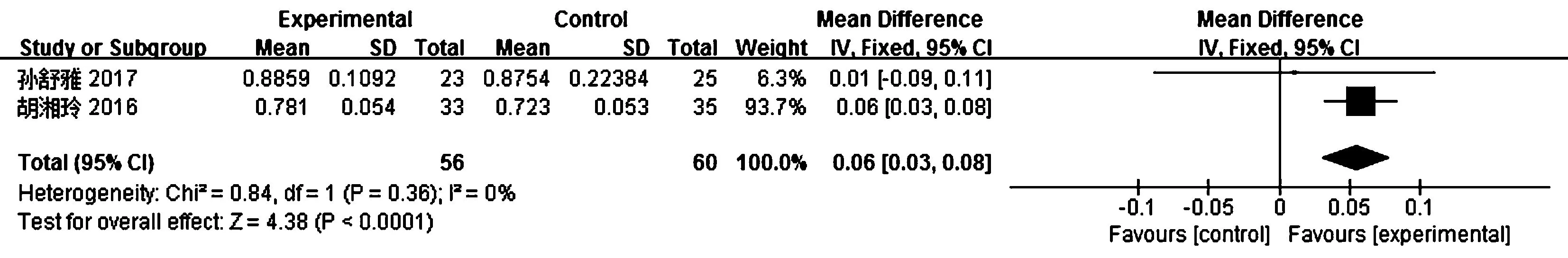

2.4.2 骨密度:针刺vs常规治疗干预措施下,有4项研究[20, 22-23, 25]对腰椎BMD进行了报告。进行异质性检验I2=88%,异质性较大。剔除1项研究后,其中3项研究[20, 23, 25],I2=56%,进行敏感性分析发现其中1项研究[25]治疗前两组就有差异,故而找到异质性来源。对剩余2项研究进行合并分析,采用随机效应模型,MD=0.02,95%CI(-0.0,0.04),Z=1.78,P=0.08,两组比较差异不具有统计学意义,见图5。对其中1项研究[25]进行描述性分析,MD=-0.01,95%CI(-0.02,0.01),Z=0.84,P=0.40,两组比较差异不具有统计学意义,对另外1项研究[22]进行描述性分析,MD=0.11,95%CI(0.06,0.16),Z=4.74,P<0.00001,两组比较差异具有统计学意义,针刺治疗在提高腰椎骨密度方面更有优势。针刺vs常规治疗干预措施下,有1项研究[20]报告了股骨颈BMD变化,进行描述性分析,MD=0.02,95CI%(0.00,0.04),Z=2.10,P=0.04,两组比较差异具有统计学意义。针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有3项研究[19, 21, 24]对腰椎BMD进行了报道,进行异质性检验时I2=97%,异质性较大。根据干预措施不同分为2个亚组,剔除1项研究后,其中2项研究[19, 21],I2=0%,故采用固定效应模型,MD=0.05,95%CI(0.03,0.08),Z=4.38,P<0.0001,两组比较差异具有统计学意义,针刺联合常规治疗在提高腰椎骨密度方面疗效优于单用常规治疗,见图6。异质性较大的原因可能与另外1项研究采用的治疗方法为电针有关,对其进行描述性分析,MD=0.19,95%CI(0.17,0.21),Z=19.00,P<0.00001,两组比较差异具有统计学意义。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,2项研究[19, 24]报告了疼痛指标,进行异质性检验I2=81%,异质性较大,根据干预措施不同分为2个亚组,进行描述性分析。其中1项研究MD=-1.80,95%CI(-1.86,-1.74),Z=64.12,P<0.00001;另外1项研究MD=-1.33,95%CI(-1.73,-0.94),Z=6.64,P<0.00001。两组比较差异均具有统计学意义,针刺联合常规治疗在改善疼痛方面较单纯常规治疗更有优势。

图5 针刺vs常规治疗PMOP时腰椎BMD的变化Fig.5 Analysis of lumbar spine BMD of Acupuncture treatment vs conventional treatment

图6 针刺+常规治疗vs常规治疗时腰椎BMD的变化Fig.6 Analysis of lumbar spine BMD of Acupuncture + conventional treatment vs conventional treatment

图7 针刺vs常规治疗措施下PMOP人群减轻疼痛程度的情况Fig.7 Reduction in pain degree in POMP patients received Acupuncture treatment vs conventional treatment

2.4.3 碱性磷酸酶(ALP):在针刺vs常规治疗的干预措施下,有3项研究[17, 25]对PMOP人群的ALP水平进行了报道。进行异质性检验,I2=0%。故采用固定效应模型,MD=-1.58,95%CI(-5.10,1.94),Z=0.88,P=0.38,两组比较差异不具有统计学意义,见图8。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有1项研究[24]对PMOP人群的ALP水平进行了报道,进行描述性分析,MD=-4.12,95%CI(-8.29,0.05),Z=1.94,P=0.05,两组比较差异不具有统计学意义。

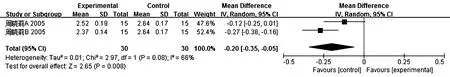

2.4.4 血钙(Ca):在针刺vs常规治疗的干预措施下,有3项研究[17, 25]对PMOP患者的Ca指标进行了报道分析,进行异质性检验,I2=70%。异质性较大,进行敏感性分析,发现1项研究[25]治疗前后两组就有差异,故而找到异质性来源。对其余2项研究[17]进行合并分析,I2=66%。故采用随机效应模型,MD=-0.20,95%CI(-0.35,-0.05),Z=2.65,P=0.008,两组比较差异具有统计学意义,常规治疗在提高Ca水平方面优于针刺治疗,见图9。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有1项研究[24]对PMOP患者的Ca指标进行了报道分析,进行描述性分析,MD=-0.14,95%CI(-0.20,-0.08),Z=4.82,P<0.00001,两组比较差异具有统计学意义,常规治疗在提高Ca水平方面优于针刺治疗。

图8 针刺vs常规治疗措施下PMOP人群ALP的变化Fig.8 Changes in ALP in POMP patients received Acupuncture treatment vs conventional treatment

图9 针刺vs常规治疗绝经后骨质疏松症血钙的变化Fig.9 Changes in serum calcium in POMP patients received Acupuncture treatment vs conventional treatment

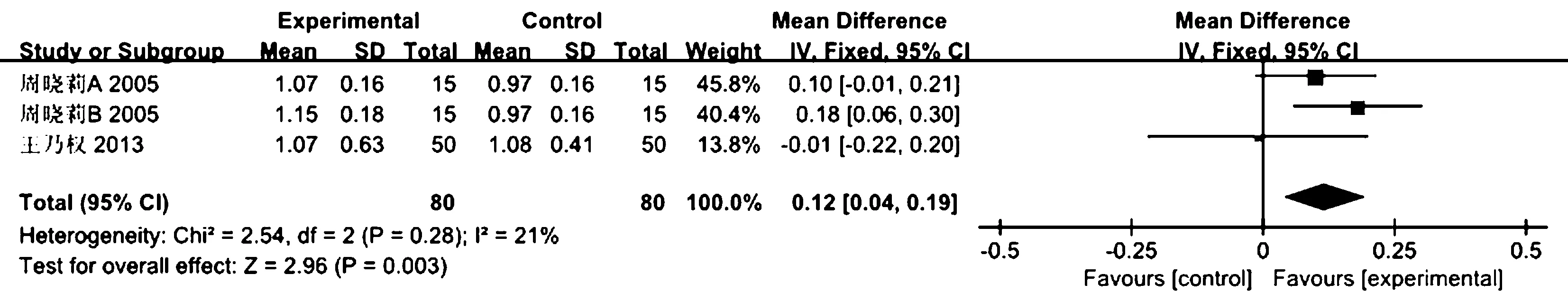

2.4.5 血磷(P):在针刺vs常规治疗的干预措施下,有3项研究[17, 25]对PMOP患者的P指标进行了报道分析,进行异质性检验,I2=21%。故采用固定效应模型,MD=0.12,95%CI(0.04,0.19),Z=2.96,P=0.003,两组比较差异具有统计学意义,针刺联合常规治疗在提高P水平方面优于单用常规治疗,见图10。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有1项研究[24]对PMOP患者的P指标进行了报道分析,进行描述性分析,MD=-0.00,95%CI(-0.15,0.15),Z=0.00,P=1.00,两组比较差异不具有统计学意义。

图10 针刺vs常规治疗PMOP人群血磷的变化Fig.10 Changes of blood phosphorus in POMP patients received Acupuncture treatment vs conventional treatment

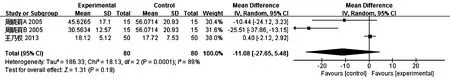

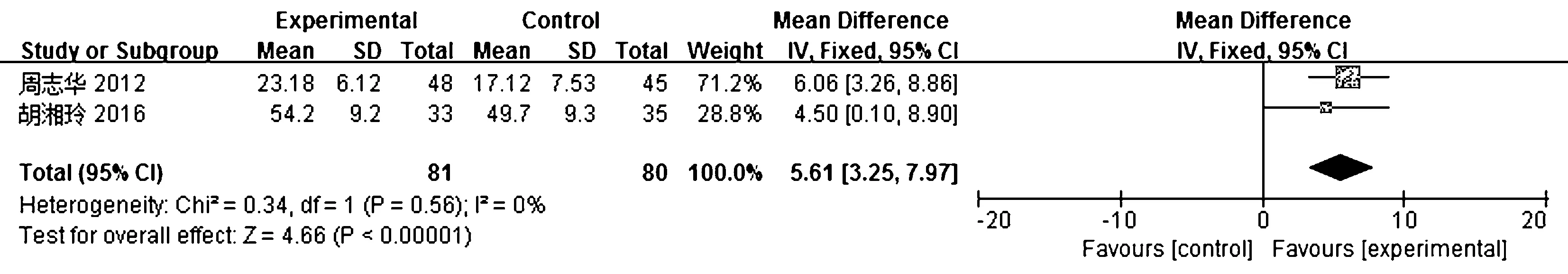

2.4.6 雌二醇(E2):在针刺vs常规治疗的干预措施下,有3项研究[17, 25]对PMOP患者的E2指标进行了报道分析,进行异质性检验,I2=89%,故采用随机效应模型。MD=-11.08,95%CI(-27.65,5.480),Z=1.31,P=0.19,两组比较差异不具有统计学意义,见图11。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有2项研究[21, 24]对PMOP患者的E2指标进行了报道分析,同时进行异质性检验,I2=0%。故采用固定效应模型,MD=5.61,95%CI(3.25,7.97),Z=4.66,P<0.00001,两组比较差异具有统计学意义,针刺联合常规治疗在提高血清E2方面较单用常规治疗有效,见图12。

2.4.7 血清I型前胶原氨基端前肽(PINP):在针刺vs常规治疗的干预措施下,有1项研究[18]报道了PMOP患者的PINP指标,进行描述性分析。MD=0.69,95%CI(-7.15,8.35),Z=0.17,P=0.86,两组比较差异无统计学意义。在针刺+常规治疗vs常规治疗干预措施下,有1项研究[19]报告了PMOP患者的PINP指标,进行描述性分析。MD=-0.58,95%CI(-12.64,11.49),Z=0.09,P=0.93,两组比较差异无统计学意义。

2.5 不良反应

共有3项研究[17, 24]报告了不良反应的发生,有1项研究[20]报道未见不良反应,其余均未报道不良反应。3项研究[17, 24]报告试验组出现5例针刺委中穴后有局部淤血出现、1例出现胃痛,1例出现其他不适。3项研究报告[17, 24]对照组出现1例有恶心、口唇干燥反应,6例出现大便干燥或秘结,1例出现胃痛,1例出现失眠症状。

2.6 发表偏倚分析

图11 针刺vs常规治疗PMOP人群E2的变化Fig.11 Changes in estradiol level in PMOP patients received Acupuncture treatment vs conventional treatment

图12 针刺+常规治疗vs常规治疗PMOP人群E2的变化Fig.12 Changes in estradiol level in PMOP patients received Acupuncture + conventional treatment vs conventional treatment

因每一评价结局所纳入的研究数量小于10项,故未作漏斗图评价发表偏倚风险。

3 讨论

本研究选取2017年《原发性骨质疏松症诊疗指南》[1]中临床常用指标进行分析。研究结果显示:①针刺vs常规治疗[RR=1.36,95%CI(1.18,1.57),Z=4.34,P<0.0001]、针刺+常规vs常规治疗[RR=1.31,95%CI(1.14,1.50),Z=3.77,P=0.0002],针刺或针刺联合常规治疗在提高临床有效率上均优于常规治疗。②针刺vs常规治疗[MD=-2.36,95%CI(-4.20,-0.53),Z=2.53,P=0.01]、针刺+常规vs常规治疗[MD=-1.80,95%CI(-1.86,-1.74),Z=64.12,P<0.00001;MD=-1.33,95%CI(-1.73,-0.94),Z=6.64,P<0.00001],针刺或针刺联合常规治疗在改善疼痛评分上均优于常规治疗。③针刺vs常规治疗[MD=-0.11,95CI% (-0.16,-0.07),Z=4.92,P<0.00001],常规治疗在提高Ca水平上均优于针刺治疗。④针刺+常规治疗vs常规治疗[MD=0.05,95%CI(0.03,0.08),Z=4.38,P<0.0001]针刺联合常规治疗在提高腰椎BMD方面疗效优于单用常规治疗。⑤针刺vs常规治疗[MD=0.12,95%CI(0.04,0.19),Z=2.96,P=0.003],针刺治疗在提高P水平上优于常规治疗。⑥针刺+常规vs常规治疗[MD=5.61,95%CI(3.25,7.97),Z=4.66,P<0.00001],针刺联合常规治疗在提高E2水平上优于常规治疗。

本系统评价共纳入10篇随机对照试验,仅有2篇采用随机数字表法,其余文献均未描述随机分配方法。多数文献方法学质量不高,均未报道是否进行临床试验研究注册,因此可能存在测量偏倚和选择性报告情况,从而影响结论的可靠性。由于针刺治疗的特殊性,纳入研究均未采用盲法,并且未报告是否采用盲法对结局指标进行评价。特别是在筛选文献的过程中发现,有1篇文献[26]的摘要中指出其分组方法按照就诊顺序,但在内容部分的分组方法中描述为随机数字表法,前后描述不一致,风险评分较高因而删除。在进行敏感性分析时发现,另外1篇文献[25]治疗前后两组已有基线差异,均体现出原始研究的不严谨。此外,纳入文献均将骨密度作为重要疗效指标,缺乏对骨折这一具有重要意义的临床结局指标的关注。

在研究设计方面,相关人员要具体说明随机方法和分配隐藏方案,尽量采用盲法,并描述盲法实施过程。选取随机方法,精确描述样本量的计算过程,以保证实验设计的科学严谨性。研究结果报告应遵循CONSORT声明,同时也要符合SRTICTA中的针刺治疗标准。在临床研究上应充分利用骨代谢生化指标,及时、特异地反映骨转换水平[27]。操作过程中辨证取穴,结合针刺自身特点,规范针刺补泻手法。

4 结论

综上所述,现有Meta分析结果表明,与单用常规治疗相比,针刺或针刺联合常规治疗在提高有效率、血清Ca水平、改善疼痛方面疗效确切,值得临床推广应用。但由于研究中所纳入文献方法学质量较低,数量较少,试验疗程较短等局限性,P、E2、ALP等指标在针刺和常规治疗比较中尚未得出明显差异。故在今后研究中,应开展更多高质量、大样本、多中心、方法设计严谨的随机对照研究,为进一步证实针刺治疗绝经后骨质疏松症的确切疗效提供可靠的原始依据。