生殖医学研究生分阶段培养

(中国医科大学附属盛京医院,辽宁 沈阳 110020)

近年来,随着不孕症的发病率越来越高,辅助生殖技术在临床中的应用越来越广泛,生殖医学也因此在近30年得到快速发展,而发展的同时也面临更多严峻的挑战。面对庞大的生殖疾病的患者群,生殖医学专业教育的人才相对缺乏。中国医科大学附属盛京医院生殖医学中心成立于1995年,培养近百名研究生,承担生殖专业研究生及其他妇产科研究生生殖医学学习的教学任务,如何提高研究生教学的质量与效率,成为目前盛京医院生殖医学教学工作的重点。

1 生殖医学的特点

生殖医学相较于其它妇产科学有其特点。(1)医学伦理及医德要求更高,特殊的工作性质不利于教学活动的开展[1]。(2)知识内容涉及广[2],教学任务重。需要医生掌握的知识远超于其它妇产科医生。除常规要求掌握的知识外,关于生殖内分泌疾病,生殖医生要求熟练掌握发病机制、临床表现、诊断与治疗,而根据中国医科大学妇产科教学大纲要求,常规妇产科医生仅要求理解即可。关于辅助生殖技术,生殖医生更是要求熟练掌握:促排卵方案,并发症识别、处理;卵泡超声监测、超声引导下手术步骤、并发症与预防。这些对于普通妇产科医生仅为了解要求。(3)现阶段尚无国家统一标准的教材及大纲,对各个知识点的编写、归纳不尽相同,教学程度不一。(4)注重科研实验技术,不仅要求生殖医学人员重视科研动态,以更新的技术应用临床,而且要求医生熟练掌握实验室操作。

2 生殖医学研究生目前存在问题

伦理学遵守意识弱,医患交流能力欠缺:生殖技术、医患关系及科学研究均有严格的医学伦理学的要求。针对成功率、多胎妊娠、赠卵等常见问题,研究生对规范理解欠佳,加之与患者沟通不充分,导致患者理解误差,易发生医患矛盾[3]。

临床实践能力差:学生基础知识基础技能薄弱,发现问题及自主学习能力欠缺,影响教学效率;另外,部分检查及治疗操作不能够重复示教,不利于教学活动的开展。学生实践机会较少,临床实践能力相对较差。

科研思维弱,创新力不强:学生长期受到传授式教学,造成其缺乏主动的思考与分析能力。有的学生不结合实际,盲目追求高尖技术;而有的学生存在“重临床,轻科研”倾向。

研究生心理问题日益增多:研究生往往面临来自工作、学习、生活等多方面的压力。心理问题使学生思维迟缓、强迫症状、畏惧、焦虑等,影响学生培养的质量及效率[4]。

3 提高生殖医学研究生培养质量的措施

针对生殖医学教学的特殊性,从2013年起本科室提出了“阶段性培养”模式,即医患沟通及伦理学培养-基础技能培养-生殖专业技术培养-实验技术培养,针对性的加强伦理学教育及临床实践能力培养,共涉及培养研究生40余名。

3.1 医学伦理学学习及医患沟通能力培养(1个月)

生殖医学伦理审核严肃,为生殖临床工作的前提,要求研究生在参与医疗实践前必须有相应的伦理学及医德素养。医学伦理学以实际临床工作中教师的言传身教与学生实践的教学方式最为有效[5]。因而,采用临床见习-情景模拟-考核的教学模式。教师与学生带教见习进行门诊临床工作,要求学生学习与熟记生殖医学伦理学的各项规定。通过临床既往实际案例,采用问题为中心的教学模式(problem-based learning, PBL)及情景模拟教学进行医患沟通练习,如关于配子和胚胎的冻存与捐赠、代孕等敏感伦理问题[6]。后2周学生在教师监督下进行医患沟通及伦理学告知。教师在月末利用标准化病人(standardized patients, SP)及情景模拟形式,考核学生进行医患沟通及敏感问题的处理。PBL-SP-情景模拟教学模式,可激发学生主观能动性,提高学生的医患沟通能力[7]。同时也利于教师及时纠正学生的不足,避免出现违反社会伦理道德及法律的行为。

3.2 妇产科知识基础培养(10个月)

生殖专业学位研究生除掌握生殖医学的专业知识外,要进行妇产科理论和手术、技能操作的培训。要求研究生在妇产科、急诊、麻醉科、超声科等科室进行轮转,熟练掌握妇科查体、盆腔穿刺等基础操作与技能。此阶段可使学生形成一个良好的知识体系,为生殖医学专业知识打下牢固基础。

3.3 生殖医学相关专业能力培养(18个月)

研究生必须先完成妇产科的轮转实习后,方可回到本科室进行深入学习。对于整个体外受精—胚胎移植的行进流程,制定相应的临床路径:来诊—制定个体化促排卵方案—取卵、移植—妊娠结局的随访与保胎治疗,以规范诊疗常规。结合该临床路径及我院生殖医学中心特点,生殖专业研究生培养涵盖以下几个模块学习。

3.3.1病例采集及随访

带教老师监督学生进行问诊查体并完成生殖病历档案的工作,每月协助档案室对患者进行随访调查。挑选典型病例,教师指导学生讨论治疗方案,考核学生对于技术应用指征是否把握准确,治疗措施是否恰当。此阶段可以使学生逐渐熟练掌握临床知识;调动积极性,提高学生的主动性及自主探索解决问题的能力。

3.3.2临床技能操作

辅助生殖门诊操作主要包括超声下卵泡监测、人工授精等。引入了团队教学模式(team-based learning, TBL)进行学生实践操作能力的培养。TBL即分组教学模式,结合PBL的教学手段,以团队为中心加以实现,在围绕问题讨论的基础上可以增加PBL模式的课时效率,同时可以培养学生的团队协作能力[8]。具体如下:(1)4~5名学生分组;(2)教师教学前布置问题及操作要点,门诊工作中进行示教教学;(3)门诊结束后小组于技能中心进行模拟练习,组内讨论互评;(4)每日教师总结。每个操作进行1~2周培训,培养结束后学生轮转入下一诊室。

3.3.3临床应用

在实际门诊工作中,对于常见病如多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症等具体病例及问题,采用PBL及TBL的教学模式: 学生分组,要求学生从录病史开始,结合病例进行观察。每周总结病例并布置问题,如小组讨论常见疾病治疗,鼓励学生结合问题积极提问,并相互补充。课余鼓励学生查阅文献,掌握该疾病治疗进展。汇报病例及文献查阅情况,教师指导组内学习。培养结束前,教师设计阶段考核,涉及个体化用药方案的制定等各个方面。最终使研究生实习中系统地了解和掌握该病规范、标准的诊治方法。

3.4 生殖实验技术及科研培养(2个月)

因生殖医学的特殊性,研究生无法参与胚胎实验室工作,相关胚胎操作无法进行示教与学生练习,因此我们采用模拟实验室联合多媒体教学的方式。由老师带领学生熟悉实验室环境,熟记标准化操作流程(standard operation procedure,SOP),加强实验室无菌操作观念;利用图片及视频等多媒体手段示教,让学生了解其具体过程,使其有一定程度的感性认识;在指导教师的带领下进入模拟实验室,学习常规实验室分析及体外处理操作方法,学会查看、录入与整理实验室记录;最后教师应对两个月内学习的内容进行考核。每周组织学生文献阅读;要求研究生自行完成科研课题的选题和设计,在导师论证后给予实施;每个月定期召开科研进度报告会。通过相关培养,培养学生良好的科研素养,以利于在未来做出创新性成果。

3.5 阶段性培养效果

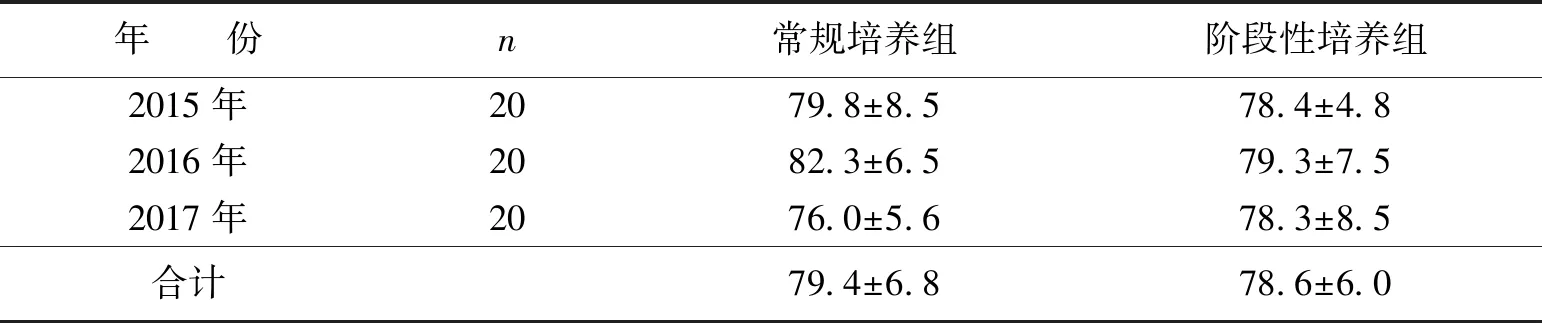

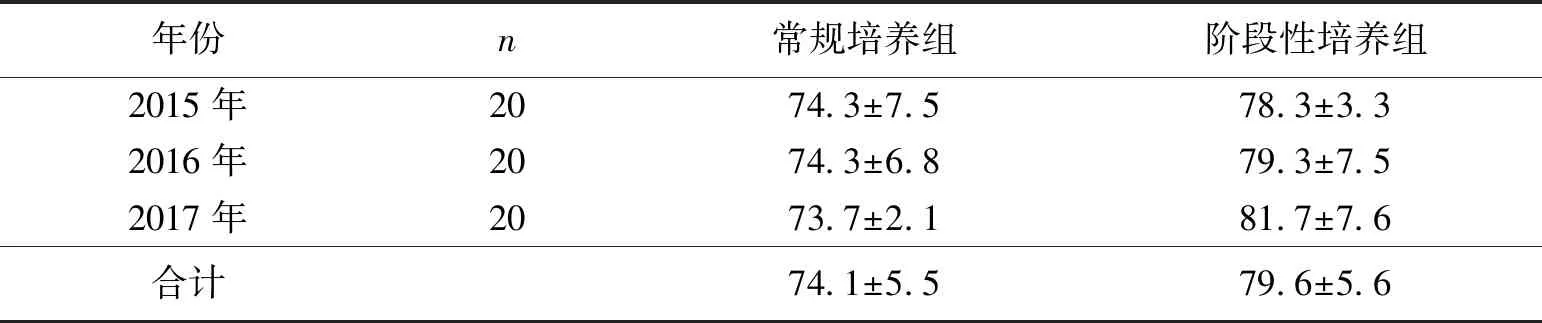

2015—2017年新入科20名研究生随机分为2组(每组各10名学生),分别采取常规培养和阶段性培养,并在年度考核中进行效果评估(使用成组t检验进行比较)。经对比,研究生的理论考核成绩差异无统计学意义(P>0.05)(表1),该结果提示虽理论成绩未见明显提高,表明该模式下在应试考试中无明显优势。但培养教师反馈,阶段性培养组学生的自主学习能力、分析及解决问题能力有所提高。在技能操作方面,特别是2015年来针对性强化技能操作培训后,阶段性培养组学生的标准化病人考核及模拟人操作评分有明显提升,具有统计学意义(P<0.05)(表2)。同时发现在每年医院所有培养的研究生技能操作比赛中,获得名次的生殖医学研究生人数不断增加。

表1 常规培养组与阶段性培养组学生理论平均成绩比较

阶段性培养组t=0.277,P=0.785。

表2 常规培养组与阶段性培养组学生实践操作平均成绩比较

阶段性培养组t=-2.218,P=0.040。

同时,从标准化病人反馈信息来看,阶段性培养下的学生表达与沟通、综合分析与解决问题能力增强;对患者隐私的保护及医疗法律、伦理等相关问题认识更加深刻,门诊因沟通不良而造成的投诉及纠纷较往年减少。每年学生反馈信息中发现,学生接受正规和专业化的培训后,联系理论知识能较快掌握技能操作规律,对临床工作有更多感性体验,也激发他们将来继续从事妇产科甚至生殖医学事业的兴趣。

4 阶段性培养模式的注意点

首先,阶段教学必须注重循序渐进,保证每个阶段的教学效果,每一阶段都要求教师进行小结和考核评估。最大程度利用学生间的交流,调动其积极性以提高教学效率;增加教师与学生的沟通,增进了解。其次,重视各个学科轮转,每一个岗位都要进行实习,便于其对整个生殖医学相关问题的掌握,从而收到良好的教学效果。再次,培养过程中注意教学模式的灵活运用。传统讲授式教学缺乏实践操作,不适合学生沟通技巧及临床技能的培养,适于在科研讲座及讲授概念时采用;PBL及TBL教学模式可能存在学生讨论耗时较长、知识深度不够的限制,更适合应用于具体病例分析及沟通能力培养等。因而,教学模式的选择不能一成不变,需要根据教学内容灵活运用。最后,针对门诊工作繁忙,学生情绪波动大的问题,需要加强教师与学生的沟通交流,掌握学生心理变化,随时进行心理疏导。另外,带教教师需要加强自身学习,将临床的新进展扩展到教学内容中;注意自身言行,言传身教、潜移默化地影响着学生。

综上所述,生殖医学研究生的教育任重道远、 意义重大。在生殖医学的临床教学过程中, 应提高教师自身素质,在实践中不断地摸索,采用不同的教学方法,从思想道德素质、科学文化素质、创新能力素质、身心素质等各项方面进行培养,为社会提供能顺应医学发展趋势,具有较强科研能力的高素质、优秀生殖医学人才,为广大患者服务。