徽州传统民居门罩的装饰呈现与审美内涵

(1.芜湖职业技术学院 艺术传媒学院,安徽 芜湖 241000;2.安徽工程大学 艺术学院,安徽 芜湖 241000)

一、引 言

古徽州位于安徽南部的丘陵地带,由于山峦叠嶂的地理环境,加上交通不便和人均耕地面积不足以及劳动力不发达等各种因素,造成了相对闭塞的徽州人纷纷向往走出大山谋生。外出谋生的方式基本上有两种,一种是经商,明清时期的一大批著名徽商因此而诞生;另一种是选择通过科举进入仕途,所以明清以来的徽州形成了一种“贾而好儒”的社会风气。有了物质基础的徽商和进入仕途的高官往往有着强烈的宗族观念,对祖宅的修缮和重建是封建礼制下一件具有光宗耀祖和出人头地的事情,在徽州民居修缮和重建中,门罩显得尤为重要,装饰华丽的门罩不仅体现着民宅主人儒雅的心理活动和审美品位,更被看作是一种体现主人经济实力、文化实力和社会地位的“门面”。

在具有“诗意栖息地”气息的徽州民居建筑中,平整而高大的外立面很少开窗,为了安全,即便开窗也是离地很高的小窗,使得高大的粉墙上缺少装饰性和层次感。所以,作为重要出入口的大门便成为了徽州古民居建筑中最为重要的装饰元素之一,除了具备防卫作用以外,又具有界定空间的特殊功能,有着十分重要的地位。在实际的作用中,高挑的门罩檐头,可以将雨水远远的抛开,有效地保护了入户门免受雨水的侵蚀。在其装饰呈现中,为了在高大的墙体平面上突出视觉层次,徽州古民居外立面的装饰部分主要集中在了门罩上,与北方入户门不同的是,徽州的入户门是在主体的建筑之中直接设置开口,进入了大门便等于进入了高大的厅堂之内,体现在入户门开口之上的装饰檐口是一种类似于浮雕形式的半立体建制,所以我们称之为门罩,而北方的门楼通常是在庭院的入户门处单独设置一座不高于主建筑的过道式门舍,在形制和装饰的呈现上与徽州的门罩都不尽相同。相较于北方的门楼,徽州门罩上较为丰富的砖石雕刻装饰所形成的层次感与平整的屋面形成了强烈的对比,使门罩成为建筑外立面中最引人瞩目的装饰区域,其主要功能以装饰为核心。在具有通达之用的门面装饰中,徽州人注入了更多的精神和文化汁液,是传统徽州社会、经济、文化和生活的全面写照,透过门罩装饰中的砖石雕刻,能看到浓郁的乡土韵味和芬芳的文化气息,透过门罩,可以窥见中国传统民居的审美特色与内蕴价值。

二、徽州传统民居门罩的装饰呈现

徽州是旧时安徽南部的行政管理所在地,包含现在安徽南部的休宁、歙县、祁门、黟县、绩溪以及江西的婺源,在经过了长期以经济和文化为重心的发展之后,徽文化中的古民居建筑成为了具有典型性的民居代表,其特有的视觉形象和精湛的建造技艺,尤其是徽派建筑中的门罩装饰艺术,更以精美的砖石雕刻和别致的形制成为徽派民居中的一个亮点,给徽文化增添特有的视觉魅力。

1.门罩的形制

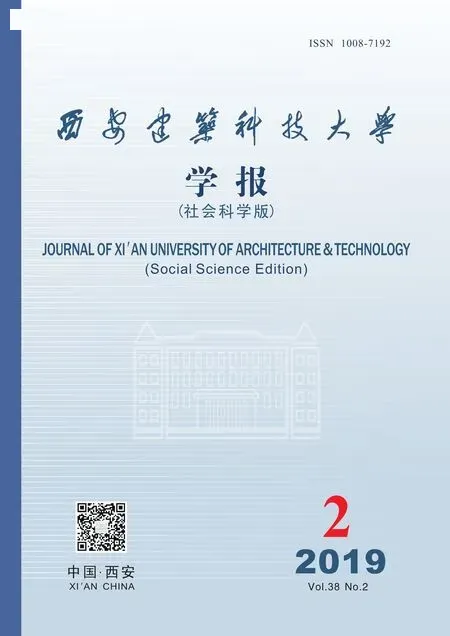

徽州古民居门罩根据形制的不同大致可分为门楣式、垂花式和牌楼式(图1~图3)。在这几类罩形制中,门楣式门罩因造型朴素,工艺也较为简单,因此在徽州古民居中使用较为广泛,门楣式门罩在早期的形制中通常采用书写庭院名称的水平字匾进行装饰,发展至后期取代字匾的是朴素的青砖或砖雕拼接成的图案,其装饰的繁复程度反映了住宅主人的人文意趣。发展至明清时期,门楣式门罩装饰中大多以无字的门楣制式为主。垂花式又称垂莲式,因檐柱在装饰中垂过下枋形成莲花状的垂珠而得名,其形制与同时期盛行于北方的垂花门相近,逐渐形成了具有徽州民居特色的垂花门罩,与门楣式门罩相比,垂花式门罩在装饰上更加舒展和多样,所以在徽州明清古民居中也较常采用,比如卢村的“志诚堂”即采用了这种形制的门罩[1]。牌楼式门罩在形制上通常因规模较大而比较复杂,在结构上可分为“罩”和“楼”两部分,又可分为单间双柱、三间四柱、五间四柱等几种建制,在有着强烈尊卑观念的明清时期,通常将单间双柱和三间四柱式门罩用于诸如皇恩等有特殊荣耀的建制中,牌楼式门罩类似于牌坊的形制,只是将牌坊的立面凸立于入户门的门洞之上而形成具有宏伟气势的装饰门头,由于牌楼式门罩受尊卑观念和规模复杂程度的影响较大,因而只有少数民居采用此种门罩,比如西递村的迪吉堂门罩和关麓村的八大家门罩装饰采用了此种形制。

图1 门楣式图2 垂花式图3 牌楼式

2.门罩的材质

在徽州民居门罩的装饰材质中,由于受自然风雨侵蚀因素的影响,装饰材质主要以砖雕和石雕为主,尤其是砖雕在门罩装饰中应用中更为突出。砖雕在材质上一般会选择精细材质的水磨青砖(图4),制作青砖的材料是取自河道转弯处多年沉积下来的精细泥土,加以清水搅拌成泥浆,再加以过滤和踩踏而成为泥筋,制成砖坯入窑烧制而成,因为经过多道制作程序,青砖具有杂质少和质地细腻的特点,青砖虽然在雕刻的表现力和技法的复杂性上比木质材料略为粗矿,但在其装饰所呈现出的视觉层次上不逊于木雕,反而更能凸显装饰中的三维效果,在表现装饰题材方面砖雕同样具有丰富性,诸如山水风景、动植物、历史人物及风俗故事等题材均能有出色的表现,具有完整的视觉美感。石雕在门罩装饰雕刻中的形式也很多元化,诸如在透雕和浮雕(图5)等方面的工艺性很高,大多石雕被用作壁饰,因石雕材质所表现的题材大多用来歌功颂德以凸显社会地位,被赋予了某种程度上的文化的功能,尤其在具有标志性的牌坊中的运用更能凸显其视觉张力,所以石雕在门罩的装饰中多用于具有相同功能的牌楼式门罩,以彰显其宏伟的气势。在徽州古民居门罩装饰中,砖石材料制成的具有长期稳定性的雕刻寄托着民居主人的文人意趣、家训和勉励,以表达对家族世代的愿景。

图4 水磨青砖

图5 石雕中的浮雕

3.门罩的尺度

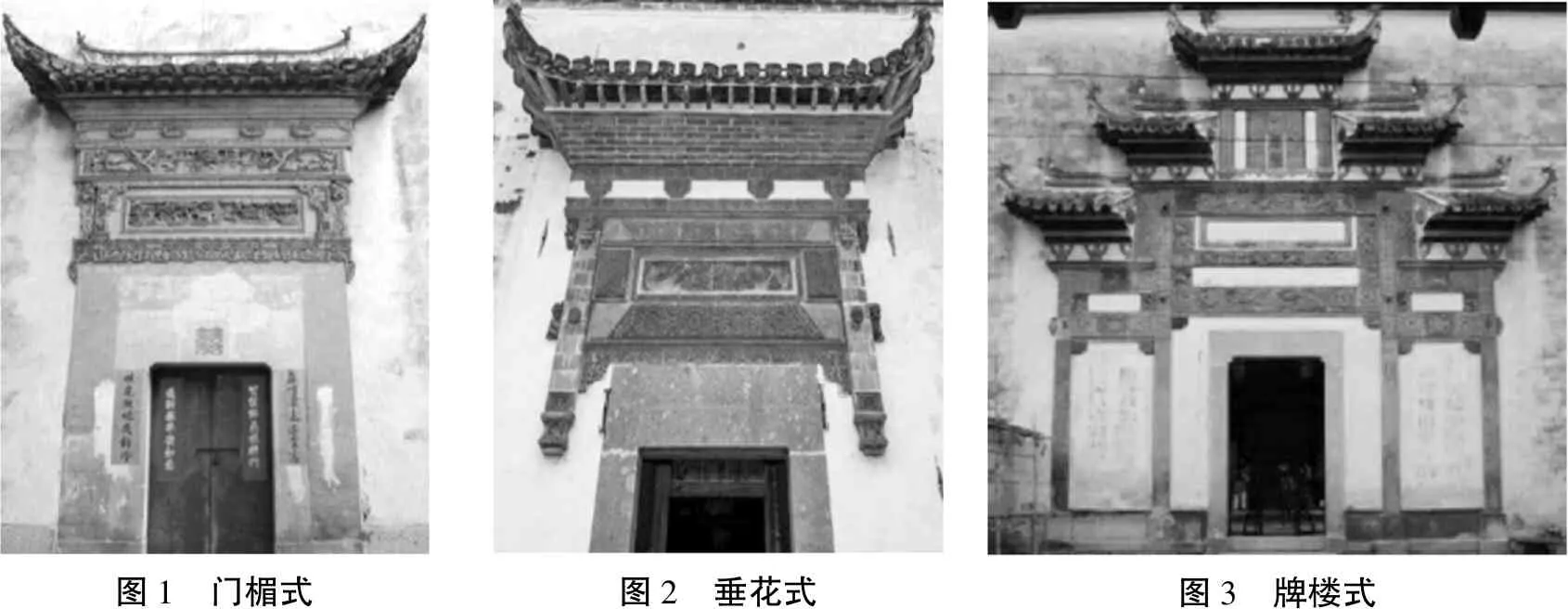

徽州古民居门罩在各部分构件尺度之间的比例只有达到相对的协调才能形成一种具有美感的装饰风格。比如在门楣式的门罩中,通过对屏山村的储来宝住宅、舒克刚住宅以及卢村的思成堂等具有代表性的民居考察,门楣式门罩主要构件包括屋瓦、束腰脊、五路檐线、元宝梁、匾额、垂花柱和下枋等主要构件。在具体尺寸上,束腰脊的构件宽度与五路檐线部分的尺寸几乎一致,五路檐线部分的尺寸又与元宝梁的宽度相差在200毫米左右,元宝梁的尺寸与下枋的宽度之间相差近200毫米(图6)。在垂花门式门罩装饰部件中,通过在对碧山村何宅和西递村的居安堂以及屏山村的吴金华民居住宅等具有代表性的古民居门罩测绘中得出,门罩的左右檐柱的下垂尺寸超出下枋的尺寸,下枋与门框的宽度基本一致或者略大,所以垂花门的门罩应当比门楣式门罩的尺寸略宽一些,其差距大致在68-440毫米的范围之内(图7)。在牌楼式门罩各部件之间的比例关系中,最为重要的尺度有两点:一是主楼和次楼之间的比例关系通常很和谐,二是门楼的宽度与门洞的宽度之间要有协调性。通过对碧山村的启泰堂、屏山村的舒桂林住宅等具有典型代表性的古民居门罩的测量得出,支楼部分的宽度尺寸一般是主楼部分的一半左右,竖式排列的匾额与两侧的砖雕几乎成正方形,边柱与门框之间的水平距离均值与门洞的宽度均值之比约为0.967,较为典型的是用以记载皇室对家族嘉奖与恩赐的牌楼式门罩,均以三间四柱三楼的形式出现,家族所获得的荣耀通常以“恩荣”为题镶嵌在居中的匾额之内,两侧辅以浮雕或砖雕,通常将双龙寓意隆恩,间隔一段没有砖雕的素墙再镶嵌两块带有几何或吉祥纹式的竖版浮雕,以反映主人在隆恩下对美好生活的感恩寓意(图8)。

图6 门楣式尺度图7 垂花式尺度图8 牌楼式尺度

4.门罩的图式

徽州古民居门罩的装饰从宋元时期开始不断发展,随着明代以来徽商的崛起日渐完善,形成了一套工艺简单、形式朴素大气的装饰体系,呈现出由简至繁、由粗犷到细腻的变化过程,随着本土工匠在长期实践中的积累,雕刻工艺逐渐变得精美和考究起来(图9),雕刻工匠在营建之时就与主人做好了充分沟通,选择适宜的主题内容,在设计时将装饰雕刻部分疏密分布,与主人的审美情趣相得益彰。砖雕的装饰题材有花卉、山水和人物等,雕刻手法主要分为线雕、平雕、浮雕和漏雕,图式多以能反映儒家文化影响下徽州“亦儒亦商”住宅主人文化情趣的四君子、吉祥、几何等纹饰为主(图10),尤其是以文人入仕为主题和反映科场得意的题材更为普遍,徽商虽然财力充盈,但在儒文化影响下,入仕为官、光耀门庭的思想仍然是其主流思想,此类图示如“蟾宫折桂”“一路连科”“五子登科”“连中三元”等;与儒文化密切关联的还有一类表现忠孝节义与仁礼智信的题材,以“教五子”“三纲五常”“夫荣妻贵”“同心之言”等图式为代表;另一类则反映着“万般皆下品,惟有读书高”的文人情怀,比如以石磬、瓷瓶、香炉和书画用品为组合的“博古好雅”图,以棋盘、古琴、古书和画轴为组合的“四艺雅聚”图等都透漏着徽州文人的书卷气息;此外,具有富贵、纳材和太平吉祥的装饰纹饰也是常见题材,由于徽商常年奔波在外,无论是本人还是家人都期盼亲人平安归来,以及表现出对富贵的向往,比如祈求太平的“平安如意”“竹报平安”“四季平安”和祈求财富的“渔翁得利”“日进斗金”“富贵满堂”等图式均能表达此类期盼[2]。

图9 雕刻工艺考究的门罩图式

图10 具有吉祥寓意的门罩装饰雕刻

三、徽州传统民居门罩的审美内涵

徽州传统民居门罩的形制及装饰图式的形成有着深厚的经济、社会和文化基础。居于万山环绕之中的古徽州,因山多地少,自汉代以来经历了来自北方的三次大规模移民,促成了中原文化与山越文化的融合。尤其是两宋时期程朱理学的崛起加上徽州经济的快速发展,徽州一时文人郁起,山川风物皆为四方所慕。崇儒兴文之风为徽州居民在装饰题材上提供了良好的文化氛围;致富后的徽商不惜斥巨资回乡大兴土木,广建私宅,以显门庭,为徽州民居的装饰提供了雄厚的物质基础。在民居建造中,能较大程度地体现主人财力和社会地位的自然是处于门面地位的门罩,门罩一方面是徽商财富的载体,另一方面也体现着民居主人的文化内涵。门罩的形制视其雕装饰的体量大小、复杂程度和视觉造型有所区别,但在审美内涵上却不以形制大小作为判断的标准。在门罩装饰的审美中有以下几个方面的体现。

1.题材寓意的吉祥之美

徽州传统民居的门罩装饰艺术不仅呈现出了美的视觉空间,也展现出了徽州特有的吉祥文化和精神灵魂。徽州传统民居的门罩装饰图案以及纹饰的处理大多采用传统文化中喜闻乐见的题材,比如花卉植物、瑞鸟祥兽、吉祥文字、神佛宝物之类的视觉元素,均以驱邪纳福为宗旨。此类题材的形式和寓意十分丰富,且来源于日常生活,对吉祥生活的祈盼和热爱以及对真善美的追求都融入在了其中,赋予了此类装饰以长久不衰的艺术生命力[3](图10)。比如黟县关麓村的汪德源住宅中的龛式砖雕门罩,其檐枋自下而上装饰有寓意富贵的牡丹和祈福纳吉的文字“福”“禄”“寿”,寓意多福长寿和利禄功名。再比如在江西婺源县思溪村的振源堂门罩装饰中,其上枋部分的开光内装饰有“鲤鱼戏水”图式,下枋部分的开光内装饰有“蝙蝠瓜瓞”图式,寓意民居主人祈盼家族子孙福寿绵绵、家族兴旺、美满繁荣的美好寄愿。在徽州传统民居装饰中,诸如“元宝”“八仙”“平升三级”“鲤鱼跳龙门”“天官赐福”“和合二仙”“三星高照”“麒麟送子”“仙鹤延年”“路路封侯”“福寿双全”“招财进宝”“富贵牡丹”等图式均频繁出现,甚至一些如“宝葫芦”“斜门”“照妖镜”“石敢当”等方术类图式的出现,都寄托了住宅主人内心对富裕和平安的期盼,正所谓“有图必有意,有意必吉祥”,徽州传统民居的门罩装饰图式所承载的吉祥文化和价值意义凝聚着几千年的人文智慧,往往运用日常生活中的具象图式,通过借喻、谐音以及象征手法来传递吉祥观念,祈求如意、富贵长寿、安康快乐和幸福美满的心愿,体现着生活在这片土地上的居民在生产、发展和兴盛过程中的生活状态和民风习俗,展现了徽州文化中有意味的形式美,承载着徽州人的精神生活和民俗文化内涵,寄寓了徽州传统社会、经济、文化意识形态下正视现实、向往未来的美好愿望,显示出别开生面和精妙绝伦的视觉内涵,具有点睛之笔的徽州传统民居门罩在建筑文化历史中彰显着独特的民族文化和精神内涵。

2.精工雕刻的技艺之美

因徽州商业的经久繁荣,促进了徽州本土传统民居建筑在技艺上的发展。在保留至今的徽州传统民居门罩装饰雕刻与彩绘图式中,其做工之精美、技艺之娴熟, 体系之严密令人叹为观止。醒目的门罩既能吸引人们的视线,又给他人品评营造了话题,更是装饰工匠们展示才艺的最佳载体。徽商因见多识广,视野开阔且多附庸风雅,对装饰工匠提出要求之后,工匠们会最大限度地发挥聪明才智,为主人创造出装饰新颖而别致的精品,以满足双方“自我实现”的实现,一方面民居主人彰显了其文化气息,光耀了门庭,另一方面匠师也可为自己的手艺招徕活计,提升自己在市场上的竞争力。

一座较高级别门罩的建造通常要经过多道工序,总体规划是体现意匠技艺的第一步,既要体现当时的社会规范、反映审美的时代取向性,又要符合主人的社会地位、文化修养以及经济实力。在此基础之上,工匠从材质、造型和装饰等方面进行创作和发挥,在整个设计过程中,匠人的工艺水平发挥着主导作用。《考工记》曾有记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”其中“工有巧”指的便是工艺精巧。在徽州传统民居门罩的装饰雕刻工艺中,工匠的技艺水平甚至已经达到了“人工天不如,天工人可代”的艺术境界(图11)。无论是明代门罩中遗存的圆雕、浮雕还是清代遗存的透雕技法均可体现其装饰的精美程度。比如在被称为“门楼村”的绩溪县湖村,当走进现存的100余栋传统古民居中,满眼都是门对门、门靠门的砖雕门罩,真可谓是门罩装饰中博物馆,蔚为壮观。有些门罩的装饰镂雕技艺精湛,可以达到八九个视觉层次,在其中一户龛式门罩装饰中,其装饰手法之多令人咋舌,檐条的装饰中使用了回纹花草,达到了难以辨识的精细程度,枋的上部使用了回纹、瓜形纹和蝴蝶纹围合而成的开光图式,开光内部又装饰有重檐叠阁式的镂雕方格锦纹,在正中的字匾上也围以梅花纹的长方形开光,开光内饰以林木幽深、山重水复为背景的老者论道图,字匾上部辅以镂雕腾空云纹,左边和右边的上角部分辅以云纹镂雕悬空挂牙,挂牙以突雕法设置大狮俯冲和小狮回旋的圆雕,圆浑中显略遒劲,左右两侧的立柱中雕刻有牵牛花、寿桃以及六角锦纹,龛足部分用压地法隐起雕刻有夔凤回纹,纹饰的正中装饰有一只蝙蝠,甚至在视觉表现中,字匾与龛足部分之间的一排云纹和方胜纹饰若不细看很难被发觉,可被称为是“鬼斧神工”,技艺之精、造诣之高,体现着独到的匠心智慧,堪称视觉中的极品。

图11 细腻的漏雕图式

图12 工艺繁复而精巧的门罩雕饰

3.图式构造的儒雅之美

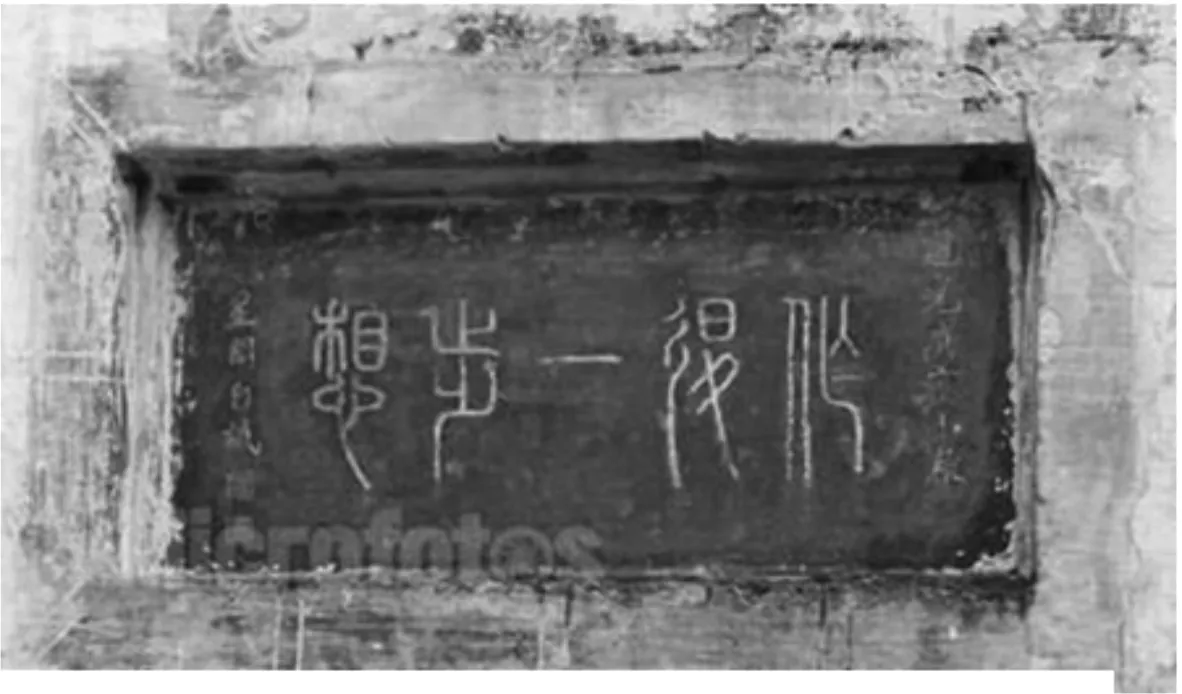

徽州传统民居的门罩装饰在造型上往往采用二维空间表达,即画面的视觉形态通常是以平面化的方式展开的,这种呈现手法相比写实性表达手法在构图空间的使用率上要小,为了弥补空间利用的不足,装饰雕刻的表达吸收了中国绘画中散点透视的表现手法,为使画面以饱满的视觉呈现,画面的各个角落也加以充分利用,在画面的上下左右各个方位辅以不同类型的视觉图像,使装饰图式在有限的视觉空间内展示出相对丰富的装饰内容。这样,一方面增加了图式呈现的容量,另一方面能使画面具有丰厚的视觉张力。比如西递村的笃敬堂砖雕装饰门罩中,在被称为“兜肚”的装饰部位,插入了中式传统在的“博古”图式,此图运用了深雕的技法,器物和花卉的构图及造型饱满,视觉上显得丰厚、粗犷而质朴。再比如在婺源县晓起村继序堂门罩中下枋中段开光内的砖雕《郭子仪上寿》图式中,采用了满密的构图方式和散点透视的布置手法,将诸如建筑、人物、动物和植物等图式并置于同一个画面之中,图式造型古拙,景物布置得当,在视觉呈现的冲击力和饱满度上取得了较强的艺术效果。徽州民居门罩装饰中的儒雅之气也是具有特色的一大景观,在徽州民居装饰雕刻中,无论是人物题材还是动物以及景观题材,都很少体现高大、豪放和粗犷的视觉形象,尤其是在人物图式的造型上,着重刻画人物的细节表情和形态,有意将人物身材雕饰得较为矮小,把人物的开脸呈现的温和喜庆,显得细腻生动、饱满方正,极富稚朴天成的装饰意味和儒家思想影响下的文雅气质,将深刻的教化内涵以及人文象性表现得惟妙惟肖(图13)。如为了体现民居主人的“儒”气,西递村的士大夫胡文照在设计门罩时有意将自家入户门向内缩进了一步,且在门罩上装饰一块青石,内题“作退一步想”(图14),蕴含着“进则兼济天下,退则独善其身”的儒家思想,同时也劝诫后人在遇到事情时要三思而后行,顺境时可激流勇退,逆境时要退一步海阔天空,可谓是用心良苦。一些崇尚自然山水风光的归隐文人和儒商直接将装饰有风景图式的画卷如“小桃源”等文字镶嵌于门罩之上,反映了主人向往远离尘嚣之地的闲情逸致,将徽州文化中儒雅之风和人文审美再度升华,令人意绪悠然、心与景会。这些具有鲜明儒雅特质的图式呈现出了江南区域的秀色气韵,深化了装饰的观赏性和艺术性,凝聚着徽文化的儒雅内涵。

图13 具有文雅气质的人物雕饰

图14 门罩中具有“儒”气的题字

4.文化积淀的内蕴之美

徽州传统民居的门罩装饰艺术源于质朴淳厚的中国传统文化,又集山川景物之灵性,融民俗文化之精髓,以严谨的结构图式和独特的呈现风格,体现出了具有鲜明区域文化特质的审美内涵。徽州传统民居门罩装饰的图式优美、内容丰富,以“成教化、助人伦”为出发点,倡导传统文化体系下的“治国济世”“忠孝廉洁”“积德行善”等儒家价值观与道德标准,承载着体现社会形态与道德伦理的部分任务。以婺源县晓起村继序堂砖雕门罩中的《郭子仪上寿》为例(图15),由于唐代的郭子仪屡立战功,又官居高位,多子多寿,民间将其看作是治国济世和忠孝廉洁以及“福、禄、寿”三星的象征,在民间装饰中以郭子仪为表现题材者甚多,这些运用具有现实教化意义的经典民间故事为表现题材和内容的徽州传统民居门罩装饰作品,充分体现着儒家文化影响下的“忠孝节义”和“修齐治平”的思想,在教育子孙后代对社会和人生的认识方面有着潜移默化的影响,在装饰性的呈现中体现着文化和教育功能。正如《宅经》中所云:“夫宅者,乃阴阳之枢纽,人伦之轨模。”一个最为理想的生活环境应该渗透着先民的共同价值取向,融合了日常起居和生活空间与对外沟通的结点,其文化积淀与生活环境应该是一种有机的组合,凝结着居民无尽的情愫、寄托着主人内心期望的重要精神符号和心理暗喻,门罩装饰也因此被赋予了重要的人文精神和审美情趣[4]。正如比利时艺术家格里森所说:“一个毋容置疑的事实是,中式建筑是中国人在思想感情上的具体呈现,寄托着中国人的愿望,蕴含着他们民族的历史与传统,他们的艺术中表现出了本民族的特征和理想。”徽州民居门罩装饰是文化与观念的产物,即便是传统的风水观念,也体现着时日、朝向以及与周边环境相关联的部分科学度,虽然杂糅了迷信及民间巫术,但是剖析其实质,同样蕴含了居民们的精神寄托,体现着希望给家人带来幸福生活希冀的文化属性。因此,徽州传统民居门罩的装饰续写着延绵历史的厚重感和文化积淀的内蕴之美。

图15 婺源县晓起村继序堂门罩《郭子仪上寿》砖雕

四、结 语

徽州传统民居中的门罩既在形制、材质、尺度、图式等载体上呈现着装饰美感,又把徽州人民对美好生活的期盼转化为文化背景下的审美内涵。实体门罩上的砖石雕刻结构既满足了门楼的构造之需,又影响着人们的日常生活,彰显着时代背景下的文化内蕴。从其外部结构与审美内蕴的深刻寓意在当代的建筑影响中,我们不仅能够探求有利于徽州传统民居门罩装饰在特定文化背景中的作用与价值,也能对现代装饰设计提供重要的借鉴。