回顾与展望:中国高校分类问题研究20年

杜彬恒 王潇晨

摘要:高校分类作为高校分类发展的基础,在过去20余年有了丰富的研究成果。本研究借助文献计量的方法,通过文献统计与CiteSpace知识图谱分析,对中国高校分类的研究概况进行归纳,从学术价值和现实意义、理论依据和研究方法、指标设置和体系构建、视角选择和实践探索4个方面进行系统梳理,提出未来高校分类问题的4个维度,即高校分类问题研究要关照高校分类发展实践,高校分类问题研究需要多学科基础的融合,着力构建具有中国特色符合国情的分类框架,基于未来科学合理设置高校分类的指标体系。

关键词:高校分类;分类框架;分类实践

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2019)01-0001-10

坚持分类建设、特色发展是高校实现持续发展的基本经验,也是高校实现内涵发展的战略选择。在建设高等教育强国的历史实践中,党和国家实施系列建设工程和建设计划,为高校分类提供实践蓝本。那么,高校到底如何分类和定位?这是学界长期以来关注的重要命题,也是新一轮建设高等教育强国必须面临的现实问题。高校分类问题直接关乎党和国家高等教育发展政策的边界和走向,关乎高等教育强国建设的步骤和进度,对高校分类问题进行深度系统研究十分必要、十分紧迫。因此,对高校分类的研究,进行学术层面上的梳理和历史进程中的回顾,有助于对高校进行理性的定位,使政府引导高校分类发展,促进高等教育资源有效分配,构建有序竞争的发展环境,引导同类型的高等学校坚持特色发展、内涵发展、持续发展。本研究基于文献计量学的思路,使用数学和统计学的方法,在CNKI数据库进行文献的初步统计分析,并借助CiteSpace知识可视化工具,将CiteSpace提供的关键词共现网络结果与文献的文本内容相结合,全面、系统、深入梳理了中国关于高校分类问题研究的学术历史、研究特点和发展走向,对深化高校分类问题研究和高校分类实践发展具有重要现实意义。

一、中国高校分类问题研究的学术图谱

学术界对高校分类问题的研究呈现波浪式增长特征,研究深度和广度持续深化,研究主题、主体、成果等交互支撑、同步共进,形成具有鲜明特点的学术图谱。

(一)从年度分布来看,呈现波浪式增长

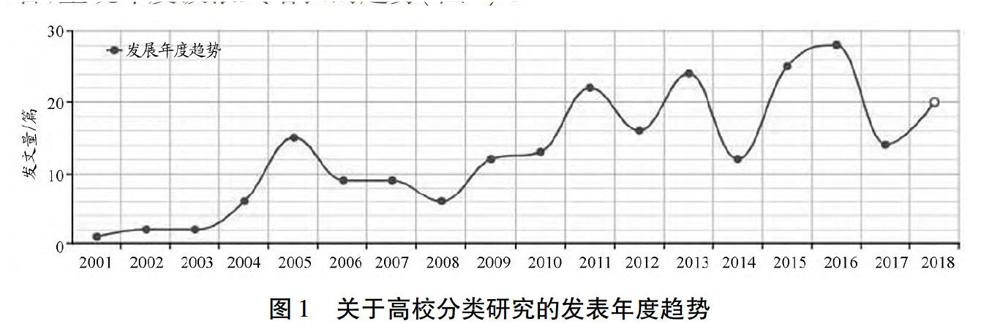

在CNKI数据库中,篇名以 “高校分类”检索,选择时间截至2018年11月1日,得到文献691篇。从时间维度来看,呈现年度波浪式增长的趋势(图1)。

由图1可知,高校分类问题在21世纪初才逐渐有了较多的研究。在2005年达到15篇以后有所减少,近十年的研究数量呈波浪式上升,2016年达到28篇。学术界对高校分类问题研究升温,主要出于3个方面的原因:一是中国相继推出211工程、985工程、2011计划、“双一流”建设、中西部高校基础能力提升计划等政策;二是中国高等教育逐步从精英化向大众化阶段迈进,高校发展需要科学理论支撑;三是高等教育发展的格局变化需要坚守特色,克服同质化的诉求增多。

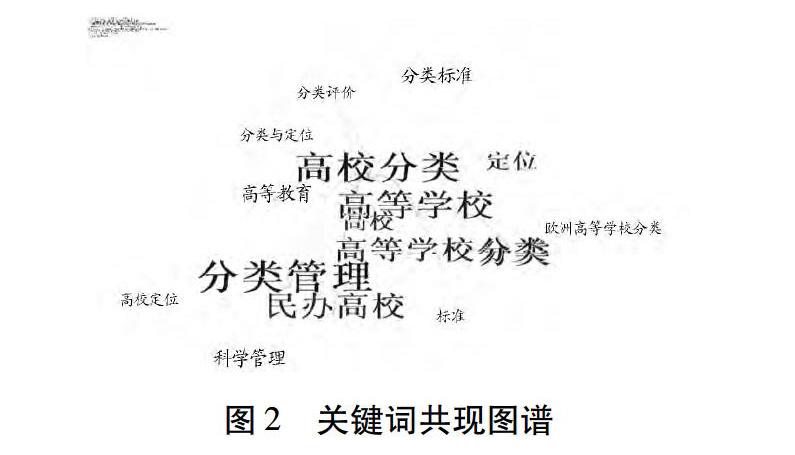

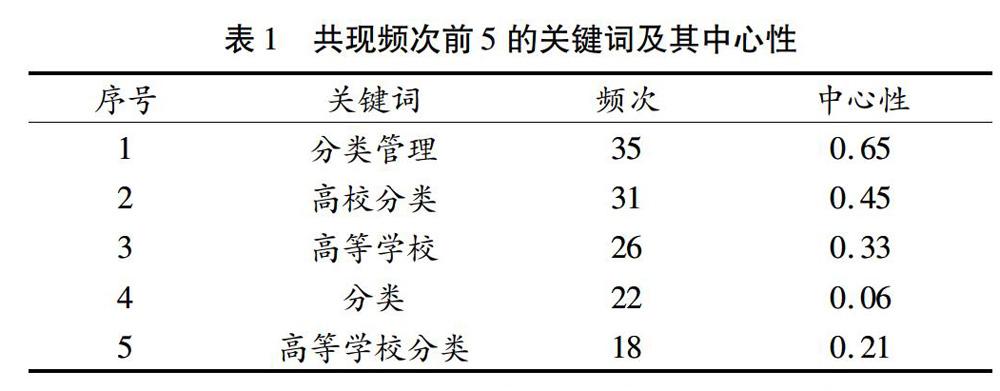

为进一步把握高校分类问题在各个历史时期的研究侧重点,笔者借助CiteSpace对关键词进行了时间维度的分析,得到关于高校分类问题的研究时间分布图,如图3所示。CiteSpace依据网络结构和聚类的清晰度,提供了评判图谱绘制效果的两个重要指标,分别为模块化度量值(Modularity Q 简称 Q 值)和平均轮廓值(Mean Silhouette,简称 S 值)。其中,Q值一般在[0,1]区间内,如果Q>0.3意味著视图结构是显著的;如果S>0.5,认为聚类是合理的,当S值在0.7时,认为聚类是高效率且令人信服的[1]。本项研究所得Q值为0.470 5,S值为0.759 1,两项指标均说明该图谱结构显著,聚类效率高且令人信服。

图3即为图1的深度解释,展示了各时期关于高校分类的研究热点。可以看出,21世纪初期,关于高校的分类与定位问题受到越来越多的关注,到了2005年,高校分类研究成为热点。2011年前后,分类管理成为研究热点,也有研究聚焦高校标准,2014年左右关注中国高校的分类标准。同时一些研究也关注欧洲高等学校分类,且民办高校也吸引了研究者的兴趣,并一直持续到2018年。除此之外,分类培养、分类评价和办学定位都是近几年学者关心的内容。

高校分类问题研究易受教育政策的影响,研究轨迹与国家宏观政策之间存在深度联系。早在1952年建国初期,就有了关于高校分类的政策实践。教育部以“培养工业建设人才和师资,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”的方针进行了大规模的院系调整,是中国高等院校分类发展的最初形态。1959年《中共中央关于在高等学校中指定一批重点学校的决定》确定了20所国家重点大学,1960年增加了44所,1978年确定88所为国家重点,到1981年陆续追加了11所。但这一时期尚未出现涉及高校分类问题的研究。1993年国家颁布了《中国教育改革和发展纲要》,明确指出制定高等学校分类标准和相应的政策措施,使各种类型的学校合理分工,在各自的层次上办出特色

中华人民共和国教育部网站.国务院关于《中国教育改革和发展纲要》的实施意见.http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_177/200407/2483.html。该时期开始有了关于高校分类问题的初步探索,中国高等教育学创始人潘懋元先生在1995年出版的《高等教育学》中关于高等教育宏观结构作了相关论述,提到了高等教育的层次结构、科类结构和形式结构等,为高校分类提供了分析框架和依据[2]。21世纪以来,高校分类研究在建设“211”和“985”工程后逐渐增多,这两项工程使高等学校的分类和定位问题一度成为研究热点。2010年,《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》再次指出“建立高校分类体系,实行分类管理”的战略构想中华人民共和国教育部网站.国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020年).http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/info_list/201407/xxgk_171904.html,使分类管理成为这一时期的热点研究问题。同时一些研究关注高校标准,由图3可以看出,在2013年前后对中国高校的分类标准有较多研究。在2015年教育部的工作要点中也提到了制定高校分类体系和设置标准

中华人民共和国教育部网站.教育部2015年工作要点. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_164/201502/t20150212_185801.html,该工作要点与2017年初的《国家教育事业发展第十三个五年规划》都提出要推进高等教育分类发展、合理布局,研究制定高校分类设置、分类指导等制度,形成高等学校科学定位、特色发展的局面

中华人民共和国中央人民政府网站.国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/19/content_5161341.htm。由此也衍生出了分类培养、分类评价及办学定位等研究。在此期间,中国提出的建设世界一流大学和一流学科,是中国高等教育领域在“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,该战略要求各高校根据自己的特色分类发展,也引起了学术领域在 “双一流”背景下开展关于高等教育评价和研究的热潮。

(二)从研究质量来看,研究影响力剧增

经过筛选后的181篇文献96.1%来源于期刊,其他来源于中国会议、辑刊及硕博学位论文。总参考数为827,总被引数为2 801,篇均被引数为15.48。可以看出,即使高校分类研究在过去将近20年才逐渐丰富,但其影响力在学术界剧增。其来源分布、基金分布、作者分布和机构分布如图4所示。

从期刊来源分布上看,6.1%来源于《教育发展研究》,5.0%来源于《中国高教研究》,来源于《高等教育研究》和《高教探索》的各占3.3%,《中国高等教育》占2.8%;从基金分布上看,10.5%来源于全国教育科学规划,国家留学基金和国家社会科学基金各占1.1%,可以看出来自国家基金的高校分类研究较少;从研究机构看,依次来源于厦门大学、华中科技大学、北京航空航天大学、大连理工大学等,说明高校分类问题的研究主要还是来自高校,带有科研和学术倾向;从学科分布来看,83.8%来源于社会科学, 3.2%来源于经济与管理科学,说明高校分类问题不仅被社会科学广泛研究,也是经济与管理学界所关注的问题,高校分类不仅影响教育界,更对中国的经济发展起关键作用。

纵观国家的教育政策和相关研究的演变趋势,以及对高校分类问题的研究主力,中国有关高校分类研究在时间维度上相比于政策方针略有滞后性,且研究者与研究机构相对分散。由以上对高校分类文献的总体概况描述可知,中国对高校分类问题的研究路径是从进行高校的分类和定位到为高校定制分类标准评估体系,提倡分类管理、分类评价和分类培养。通过进一步研读和分析,主要从学术价值和现实意义、理论依据和研究方法、指标设置和体系构建、视角选择和实践探索对中国高校分类研究的内容展开梳理。

二、中国高校分类问题研究的主要成果

从研究内容视角来看,学术界对高校分类问题研究的主要成果集中表现在高校分类的学术价值和现实意义、理论依据和研究方法、指标设置和体系构建、视角选择和实践探索四方面。

(一)高校分类的学术价值和现实意义

高校分类是人们为了更好地认识、研究及引导高等教育发展,将高等教育系统划分成不同的类型和层次,进而确定高等教育系统中各子系统及各要素间相互关系的过程[3]。高校分类是指在国家教育行政部门的主持下,组织高等教育研究机构或专家、学者根据一定的标准将高校划分为不同的类别或能级(包括类型和层次),具有复杂性、多样性、相对稳定性等特点[4],也有学者从大学分类的历史演进中总结出分类的四个特征,即行政性、学科性、优先性和职能性[5]。

中国高等教育结构曾存在盲目升格、定位不明、办学目标趋同等问题,最主要的还是高等学校分类定位不清的问题[6]。尽管邓耀彩从自生秩序理论上对高校分类进行批判,并认为自生秩序是高等教育重大创新的必要条件[7],但陈厚丰揭示了自生秩序的局限性,提出了自生秩序并非灵丹妙药,分类引导不等于管制,高校定位离不开高校分类等观点,指出高校定位的机制应当是自生秩序与分类引导有机结合[8]。随后,何超在辨析自生理论和高校分类的基础上,认为高等教育秩序的形成是一个组织化过程,既有人类理性的安排,又有自组织方式。高校定位应由政府宏观引导、社会广泛参与、高校理性选择三者共同发挥作用[9]。众说纷纭十几年,中国高等学校分类方案依然存在分类与分层界限模糊,利益主体参与有限,分类标准过于偏重科研导向等问题[10]。

清晰的分类能带给高校明确的定位,从而引导高校根据自身的历史积淀或文化特色进行分类发展,如重庆市提出高校将分四类发展:综合研究型、应用研究型、应用技术型和技能技艺型四种类型中华人民共和国中央人民政府网站.重庆市高校将分四类发展.http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/16/content_5247645.htm。类似地,上海市将高校分为学术研究型、应用研究型、应用技术型、应用技能型四类,并出台《高校分类管理指导意见》

中华人民共和国教育部网站. 上海市牢牢把握“双一流”建设机遇 深化高等教育综合改革. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s3165/201811/t20181108_354103.html。高校分类决定高校的定位和发展路径,在高等教育体系中发挥关键作用,对高校分类的研究将从理论依据和研究方法、视角选择和实践探索方面进行梳理。

(二)高校分类的理论依据和研究方法

高校分类问题作为教育学、管理学与经济学共同关注的话题,其最初的理论依据也基本来源于这三门学科,早期研究集中在经济学和管理学理论,随着研究的深入,学者开始从高等教育学和认知领域进行研究。马陆亭、冯厚植、邱苑华较早提出高校分类的宏观理论基础为资源有效配置理论,微观理论基础为范圍经济理论[11],属于经济学范畴。此外,关于高校分类的理论依据还有劳动力市场分割理论[12]、教育的内外部关系规律理论[13]、学校能级理论[14]、高校社会职能理论[4]、整体(结构)理论[15]、高等教育发展阶段理论[15]、知识活动系统全息性理论[16]、知识生产模式转型理论和大学生学习风格理论[17]、资源价值论、资源依赖理论、资源配置理论[18]等。

研究方法经历了从比较研究到实证研究的过程。中国高等教育最早是借鉴国外经验的,在实际应用于中国教育体系的过程中,比较研究是早期常用的方法。比如,很多学者以应用最广泛的美国卡内基高校分类方法为基准进行比较研究[19]。随着研究的深入,实证研究逐渐成为研究者普遍选择的方法,如,姚宇华、黄彬、陈想平对中国理工类高校办学定位表述的关键词进行分析[20],雷家彬构建了学科层次和类型分类指标体系,对湖北省本科院校进行聚类分析[21],还有社会网络分析方法和多维尺度分析[22]等。也出现了一些其他方法,如,朱铁壁和张红霞提出的“四象限”模型[17],赖明谷、郭齐、徐和清基于高校 “金字塔”及 “十二宫格”分类法提出的“九宫格”分类法[23]。这些方法在质性研究和量化研究中都有涉及,大体上已从理论层面的论述转移到实践层面的印证。

(三)高校分类的指标设置和体系构建

关于高校分类问题学术界建立了丰富的指标体系,从分类的原则到具体的测量指标,都有大量研究。史秋衡、康敏提出以存量为主、兼顾增量,国家指导、省级统筹和按地区经济社会人力发展水平制定差异化高等学校分类政策的指导原则, 根据中国省域综合经济指标分三类地区进行探索[24]。

关于具体的衡量指标,基本上都集中在科研、师资、人才等方面。如陈厚丰通过经济(地理)区域、学科专业、人才培养、社会服务、科学研究、教师队伍、学生成份、宏观管理这8个维度设计了多元分类标准及指标体系[25];杜瑛提出了基于人才培养目标定位和学科专业结构的二维分类框架,采用了研本比、专业学位研究生比例、一级学科博士点集中度、基础性科研投入占比和主干学科门类的量化指标,以及师资结构特点、人才培養目标定位这两个质性指标[26]。基于层次分析法建立的“双一流”评价模型,以师资队伍、人才培养、科学研究、成果具体化及创新、国际交流的基准层,以高层次教师占比、获诺&菲奖、师生比、图书馆藏书量、高质量人才、ESI学科数、论文数、人均科研经费、专利数、留学生比率作为指标层[27]。在建设中国特色世界一流大学评估标准时,冯用军、赵雪提出利用“新闻洞”理论和“金字塔”原理挑选参照指标,其中运用到人才培养、科技研发、社会影响这3个一级指标和教学质量、师资队伍、培养基地、科研项目、学术平台、学术成果、国际排名、社会声誉、国际影响这9个二级指标和12个三级指标[28];刘少雪、刘念才采用不同层次的学生数量、最高层次学生与本科生的比例、主要科研成果产出和政府资助的研究经费等4个指标建立中国普通高校的分类标准[29]。还有一些研究从比较独特的视角建立指标体系。如,曲中林、杨小秋从资源供给、资源丰裕度、资源获取、资源应用、系统资源、部门资源、产业资源、资源影响力等多元视角为中国高校进行系统分类, 描摹资源视角的中国高校分类框架[18],还有丁晓华、陈向东等建立的知识创新指标群[30]等。

总体来看,建立分类指标时都统筹了经济环境、教学和科研实力、社会服务职能及影响力等方面,或结合不同的理论,或通过不同的视角提供了相对丰富的指标设置,但指标体系构建中大部分都以存量为主,仍有进一步发展和完善的空间。

(四)高校分类的视角选择和实践探索

最普遍的高校分类方式是根据高考录取分数线分为一本、二本、高职院校,根据管理隶属关系分为教育部直属、部属、省属、市属等,根据办学形式和办学体制分为公办、民办、独立学院等,根据教育层次和学历层次分为大学、高职(高专)院校或本科院校、专科院校等层次,根据是否为政策的重点支持和办学经费的重点投入院校分为一般院校和重点大学。此前有“985”、“211”、普通高校的划分,后来分为“双一流”院校和非“双一流”院校,其中“双一流”也分为“一流大学”和“一流学科”。在2017 年初《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》中,将高校分为研究型、应用型和职业技能型三大类型。

学者从不同的角度和标准对高校进行了分类。武书连根据高校的科研规模及科研水平,将中国高校分为研究型、研究教学型、教学研究型和教学型[31]。赵庆年对这种分类体系进行了深刻批评,认为这样划分加剧了学校将中心由教学转移为科研的趋势,导致更多高校偏离其人才培养的核心职能,使教育资源集中到科研领域,严重削弱教学的中心地位。同时,建议高校分类应以人才培养类型为依据,分为研究型、应用型和技能型[32]。总之,学术界提供的高校分类方式多种多样,国内部分学者对高校的分类依据及结果如表2所示。

综合型工科大学、产业链型工科大学、行业链型工科大学总的来看,关于高校分类的标准从最初的理论到后来建立的具体指标体系,视角不断切换,方法不断更新,带来了丰富多样的研究结果。但种类繁多的分类方法和结果容易造成高校定位模糊和分类混乱,且高校分类问题研究的政策采纳度并不高,原因是高校分类研究注重科研和学术角度,缺乏国家层面的宏观政治眼光和战略导向。

三、中国高校分类问题研究的发展走势

高校分类问题研究必须回归并服务于高校分类发展实践,才能焕发出强大生命力。面向中国高校分类建设、分类管理和分类评价的政策需要,高校分类问题研究必须关照高等学校发展实践,从学科视角深化研究,遵循高等教育国情,科学构建分类标准体系。

(一)高校分类问题研究要关照高校分类发展实践

理论研究必须回归实践需要,这也是理论研究的根本价值所在。当前,中国高等教育发展站在新的历史起点上,建设高等教育强国、办好人民满意的高等教育、实现高等教育现代化是高校的战略使命。目前,中国共有2 900多所高校,坚持分类建设、分类管理和分类评价是基本共识和政策选择。高校分类问题研究必须坚持从高校改革发展的实践出发,紧紧围绕分类建设、分类管理和分类评价的需要进行研究,准确把握中国高校改革发展的实际,为推动“双一流”建设、中西部高校质量提升、各类高校协同发展和特色发展服务,满足不同类型和层次的教育需求。

(二)高校分类问题研究需要多学科基础的融合

高校分类问题需要更多的跨学科研究。高校分类及所带来的分类管理问题影响着中国高等教育发展、人才资源开发、社会持续协调发展等重要命题,牵动社会的方方面面,值得各学科领域去思考和探索,进行跨学科研究。当前,中国高校分类研究分散化、碎片化、单一化问题比较突出,需要开展全视域、多学科、系统化研究,促进研究理论视角、实践视角的跨界、认同、融合、创新。如,将高校分类结合生态学的“环境-群落”理论,通过“生态环境-主体选择”分析中国“双一流”背景下高等教育系统存在的一些误区,提出高等教育系统的“生态定位”[43]。将高等学校分类及分类管理问题与更多的学科交叉融合,为高等学校分类管理和分类发展提供更丰富的思路。

(三)着力构建具有中国特色符合国情的分类框架

高校分类问题的核心是构建高校分类依据。世界各国对高校分类有着不同的参考依据和分类体系。中国高校发展具有与国外不同的历史传统、基本国情、文化背景等,应始终坚持扎根中国大地办大学,形成具有鲜明特征的高等教育体系。因此,中国高校分类问题研究必须着力构建具有中国特色、符合中国国情的分类框架。分类框架构建中必须始终坚持中国实际、中国立场、中国原则,有利于促进高等学校内涵发展、特色发展,实现“四个服务”的功能,即为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务。

(四)基于未来科学合理设置高校分类的指标体系

高等教育体系和结构是流动的、发展的、动态的,高校办学空间和办学格局在不断调整中变化和发展。高校分类指标设置是统筹协调当前和未来的关键,应建立高校中长期发展指标,扩大增量指标在指标体系中的比例。现有研究中关于高校分类指标的建立大多为存量,即使高校每年的科研、教学和实践活动都有调整,但原有基数仍有很大程度的影响,不能反映高校评估的时效性和准确性。因此,建立鉴别高校发展速度的指标体系,引导社会关注和政策支持,合理分配高等教育经费和资源,是未来研究需要思考的问题。

参考文献:

[1]陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用:CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.

[2]潘懋元,王伟廉.高等教育学[M].福州:福建教育出版社,1995.

[3]潘懋元,陈厚丰.高等教育分类的方法论问题[J].高等教育研究,2006(3):8-13.

[4]陈厚丰.中国高等学校分类与定位问题研究[M].长沙:湖南大学出版社,2004.

[5]何万宁.论我国高校的分类、选优与排序[J].黑龙江高教研究,2000(4):18-20.

[6]成黎明,姚利民.论初级大众化阶段的中国高等教育[J].航海教育研究,2004(3):13-16.

[7]邓耀彩.高校定位:自生秩序还是管制[J].高等教育研究,2006(2):47-51.

[8]陈厚丰.高校定位:自生秩序与分类引导有机结合[J].高等教育研究,2006(6):55-60.

[9]何超.高校定位与高等教育系统秩序的形成[J].高等教育研究,2007(2):45-49.

[10]王楠.我国高等学校分类体系重构:范式、主体与方法[J].教育研究,2016(12):82-88.

[11]马陆亭,冯厚植,邱菀华.关于普通高等学校分类问题的思考[J].上海高教研究,1996(6):63-65.

[12]王伟廉.高等教育学[M].福州:福建教育出版社,2011.

[13]潘懋元.新编高等教育学[M].北京:北京师范大学出版社,1996.

[14]馬陆亭.我国高等学校分类的结构设计[J].北京大学教育评论,2005(2):101-107.

[15]习勇生.我国高校分类管理研究十年(2000~2009)[J].高校教育管理,2011(2):86-90.

[16]潘黎,刘元芳,林莉.基于知识活动系统全息性的高校分类的理论构建[J].辽宁教育研究,2006(8):10-14.

[17]朱铁壁,张红霞.高校分类新思考:知识生产与学生学习双重视角[J].高等教育研究,2015,36(11):24-30.

[18]曲中林,杨小秋.资源视角的中国高校分类框架[J].扬州大学学报(高教研究版),2018,22(3):3-10.

[19]张玉岩,张炜.中美高校分类指标体系的演变及其实证分析——以陕西省高校为例[J]. 民办教育研究,2007(5):7-11.

[20]姚宇华,黄彬,陈想平.“双一流”建设背景下我国理工类高校办学定位的实证研究[J].黑龙江高教研究,2018,36(10):15-19.

[21]雷家彬.基于学科结构的区域本科院校分类研究——以湖北省为例[J].复旦教育论坛,2015,13(6):72-78.

[22]张维冲,李文绚,杨冠灿,等.基于社会网络分析的高校分类研究——以“211”高校为例[J].情报杂志,2016,35(8):65-70.

[23]赖明谷,郭齐,徐和清.中国高校“九宫格”分类研究[J].高教探索,2017(6):35-40.

[24]史秋衡,康敏.探索我国高等学校分类体系设计[J].中国高等教育,2017(2):40-44.

[25]陈厚丰.中国高校分类标准及指标体系设计[J].高等教育研究,2008(6):8-14.

[26]杜瑛.高校分类体系构建的依据、框架与应用[J].中国高等教育,2016(Sup2):32-37.

[27]陈路,王艳艳.“双一流”建设背景下的高校分类发展[J].教育发展研究,2017(23):50-55.

[28]冯用军,赵雪.中国“双一流”战略:概念框架、分类特征和评估标准[J].现代教育管理,2018(1):12-18.

[29]刘少雪,刘念才. 我国普通高校的分类标准与分类管理[J].高等教育研究,2005(7):40-44.

[30]丁晓华,陈向东,王宇星,等.基于知识创新指标群的中国高校分类评价研究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2018,31(2):113-120.

[31]武书连.再探大学分类[J].科学学与科学技术管理,2002(10):26-30.

[32]赵庆年.高校类型分类标准的重构与定位[J].高等工程教育研究,2012(6):147-152.

[33]邓晓春.关于21世纪初中国高等教育发展战略与结构布局的思考[J].辽宁高等教育研究,1997(3):17-25.

[34]潘懋元.大众化阶段的精英教育[J].高等教育研究,2003(6):4-8.

[35]刘献君.建设教学服务型大学——兼论高等學校分类[J].教育研究,2007(7):31-35.

[36]杜丹丽,王发银.高等教育大众化进程中高校分类问题探析[J].辽宁教育研究,2007(1):41-43.

[37]刘澍,杨绍珍.我国高校分类与定位新视角[J].河北师范大学学报(教育科学版),2008(1):113-116.

[38]刘向东,吕艳.高等学校分类的实证研究——基于75所教育部直属高校和19所地方共建高校的分析[J].清华大学教育研究,2010,31(4):45-51.

[39]李茂国,傅大友,朱林生,等.行业型大学:新建本科院校的类型选择[J].高等工程教育研究, 2013(2):6-9.

[40]冯用军,赵德国.中国大学评价研究报告(2015)[M].北京:科学出版社,2015.

[41]李立国,薛新龙.建立以人才培养定位为基础的高等教育分类体系[J].教育研究,2018,39(3):62-69.

[42]张民.基于社会服务产出类型的工科大学分类法研究[J]. 高等工程教育研究,2011(6):47-53.

[43]杨蕾,黄旭华,郭志芳.“双一流”背景下高等教育系统的生态定位与发展[J].高教探索,2018(5):16-21.